승무부터 탈춤까지, K 춤의 미학

한국의 춤에는 풍자와 해학이, 어루만지는 온기가, 부러질지언정 휘어지지 않는 신념이 있다.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

나의 몸짓은 하나의 이야기가 되어

이 몸짓은 마땅히 이어져야 한다. 몸을 내던져 그 당위를 알리는 춤꾼들을 무대 위로 불러들였다.

승무

조선 말기 민간에서 추던 승무는 한성준 선생에 의해 지금과 같은 형식을 갖췄다. 이후 손녀 한영숙 선생에 이어 1996년 이애주 선생이 2대 보유자로 맥을 잇는다. 윤영옥 선생은 35년 전, 이애주 선생의 가르침을 받기 시작한 국가무형유산 승무 이수자다. “승무는 종교적 의미를 지닌 춤이 아닙니다. 하나의 완결된 서사를 따라 종국에는 무언가를 깨닫게 만드는 수행의 춤이에요. 우리 삶의 몸짓이라고요. 숭고하지요. 그래서 나는 이 춤에게 깍듯한 예의를 갖춥니다.” 촬영을 시작하기 전, 직접 챙겨 온 다리미로 옷을 고이 다리는 윤영옥 선생에게서 말의 무게를 헤아린다. 윤영옥 선생은 지난 8월 27일, 서울돈화문국악당에서 스승인 이애주 선생에게 바치는 헌무 <심향(心香)>을 올렸다. 염불로 시작해 도드리 타령을 지나 굿거리, 당학에 이르기까지. 40분간 이어진 춤을 보며 누군가는 사계의 정취가 느껴진다 하고, 또 누군가는 한 사람의 인생 같다 한다. 단아하며 정제된 몸짓이 보는 이를 울리는 동안, 춤을 추는 사람은 흰 고깔 속에서 내면 깊숙한 곳에 다다르는 영적인 체험을 한다. 정중동의 미학이 승무에 있다.

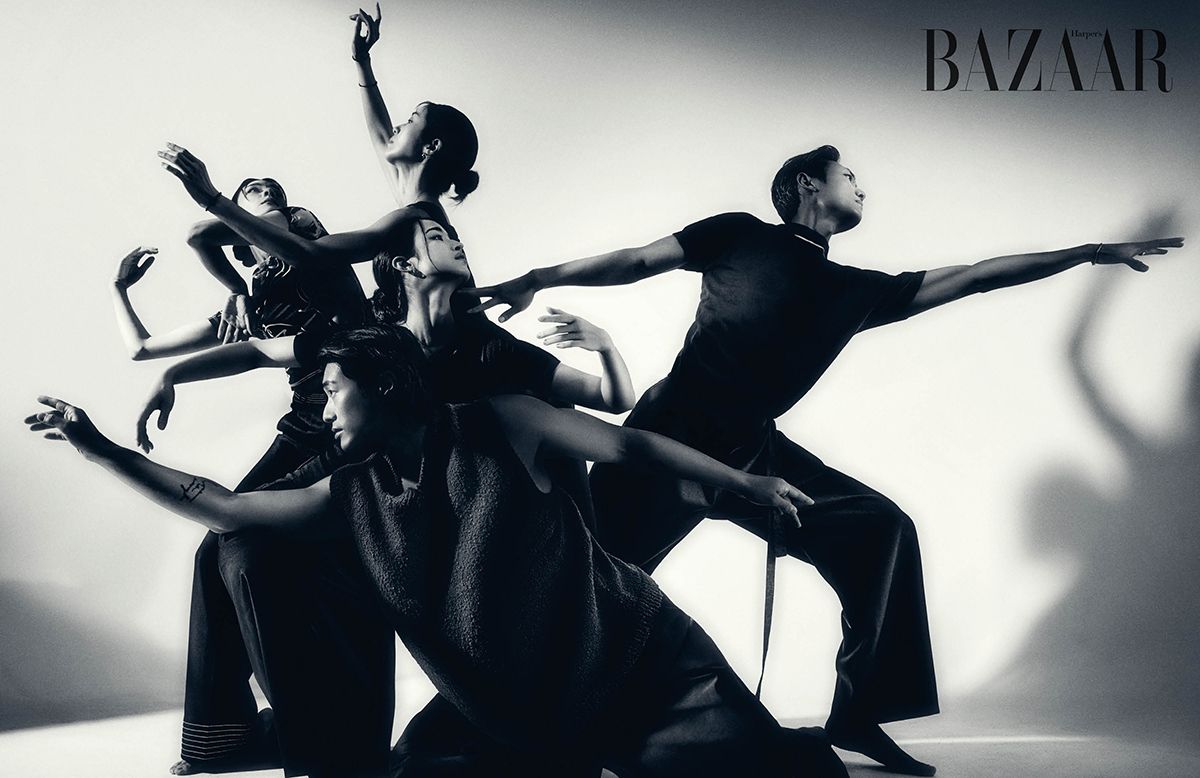

한국무용

한국의 미 형식을 바탕으로 한 춤. 한국무용의 정의는 이토록 광범위하다. 각종 궁중 의식과 연회에서 추던 궁중무용도, 살풀이 같은 주술적인 행위로 위안을 얻는 민속무용도 모두 이 안에 있다. 흔히 보이는 실수는 현대무용과의 혼용이다. “가장 큰 차이는 호흡이에요. 내면의 호흡을 강조하는 춤이라고도 하는데, 부드럽고 유려한 동작처럼 호흡도 느릿하죠.” 국립무용단 부수석 무용수 이석준의 말이다. 반면 고전 발레를 기반으로 하는 현대무용은 즉흥적이고 다양한 변주를 추구한다. 이석준 무용수의 말에 의하면, 현대무용에 익숙한 외국인 무용수들이 한국무용을 출 때 가장 인상적으로 느끼는 지점 역시 호흡이란다. 마치 명상을 하듯, 들숨과 날숨의 흐름에 따라 맺고 품는 동작을 반복하는 것은 단순한 숨쉬기가 아니다. 감정을 전하는 데 근간의 역할을 한다. 촬영에 함께한 5인의 무용수 이석준, 송지영, 박혜지, 이태웅, 이승연은 오는 12월, 국립극장에서 뜻깊은 무대를 올린다. 지금의 한국무용을 만들었다 평가받는 조흥동, 배정혜, 김현자, 국수호의 대표작을 재해석한 <거장의 숨결>이다. 대학 시절 배정혜 선생에게 춤을 배우고자 3년 동안 연습실을 찾아 허드렛일을 자처하기까지 했던 무용수 이태웅에게 이 공연이 그러하듯, 그들이 수십 년간 갈고 닦은 미학과 철학을 무대 위로 불러들이는 일은 후배 무용수들에게 전에 없던 경험이 될 것이다.

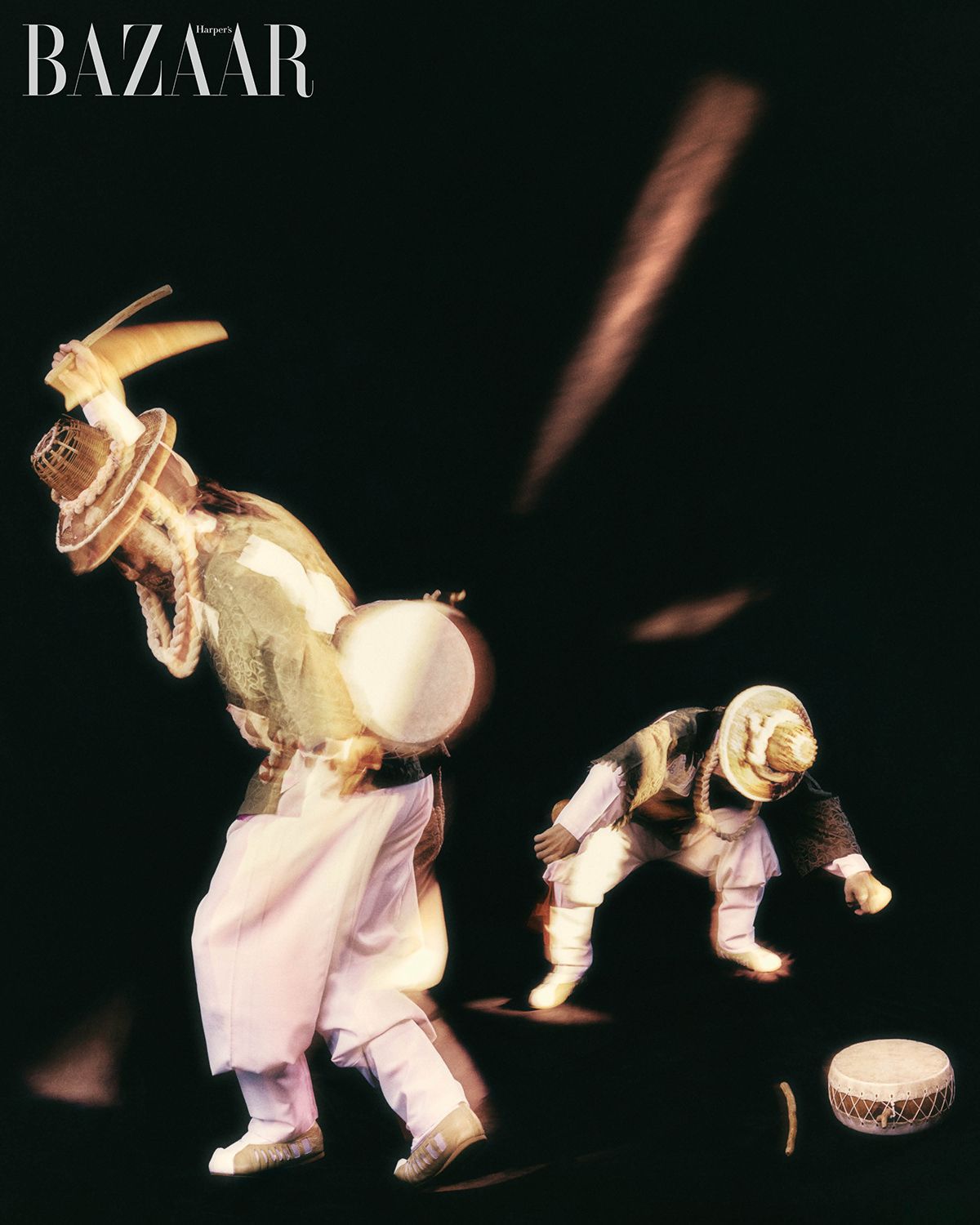

탈춤

우리는 오랜 시간 탈춤을 등한시했다. 조선 후기 서민 문화를 대표하는 또 다른 예술인 판소리와 비교해보면 쉽다. 국창(판소리에서 시대를 대표할 만큼 뛰어난 명창을 일컫는 말)이라는 호칭까지 붙여 대우하는 판소리와 달리 탈꾼에게는 어떤 이름조차 없었으며 기껏해야 마당극, 놀이 형태에 그치는 식이었으니. 경남 고성군에서 행해지던 풍자와 해학의 탈놀이 ‘고성오광대’ 이수자 허창열은 이러한 탈춤을 마땅히 그 가치를 이어가야 할 예술로 끌어오는 데 큰 공을 세웠다. 탈꾼들의 플랫폼인 천하제일탈공작소를 설립해 세계 고전이나 한국 전통 문학으로 창작극을 만들거나, 농인들과 함께 배리어프리 탈춤 공연을 기획한다. 대대로 탈춤을 전승해오던 예술가와, 전통 탈춤을 일회성 체험과 취미로 접하는 세대 사이의 가교가 된 것이다. 굳이 이렇게까지 하려는 이유는 탈춤이 주는 위로와 감동을 전하고 싶다는 것, 그뿐이다. “고성오광대의 인물 중 하나인 문둥이는 손가락을 감아 쥔 모양에서 알 수 있듯 마음과 육체의 병을 가진 캐릭터예요. 고등학교 1학년, 열일곱 소년 때 문둥이를 보고 그 애잔함에 가슴이 뭉클했던 기억이 나요. 대사도 거의 없는데 내 안의 응어리진 뭔가가 탁 풀어지는 것처럼 따뜻한 위로를 받았습니다. 그때부터 문둥이 탈을 쓰고 있어요. 마치 운명처럼요.” 6년 전 양 무릎의 반월연골판이 찢어져 수술을 해야 했고, 이제는 연골이 다 닳아버린 지경이지만 허창열은 계속해서 춤을 춘다. 나는 왜 이렇게까지 춤을 추고 있나 자문하고 이내 답을 내린다. 춤은 나를 가득 채운다. 춤을 출 때 나는 위로받는다. 추면 출수록 춤이 좋다.

Credit

- 사진/ 김형상

- 헤어&메이크업/ 하은빈

- 디자인/ 이진미

- 디지털 디자인/ GRAFIKSANG

Celeb's BIG News

#블랙핑크, #스트레이 키즈, #BTS, #NCT, #올데이 프로젝트, #에스파

이 기사도 흥미로우실 거예요!