LIFESTYLE

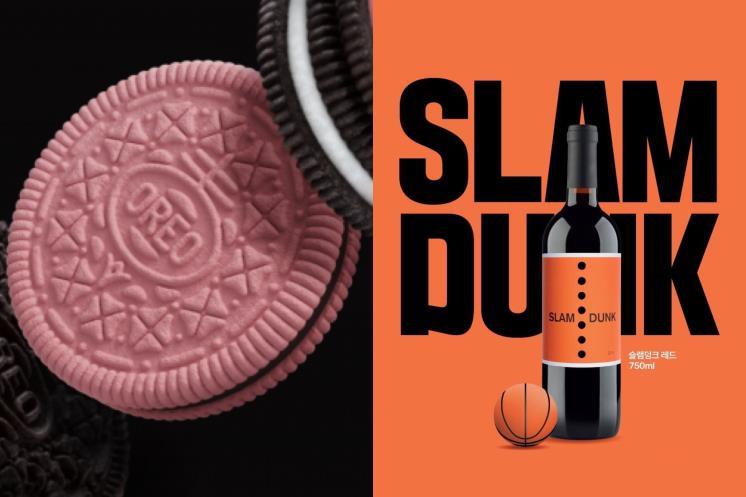

<더 퍼스트 슬램덩크>가 남긴 것

어른이 되어버린 나를 향한 위로, 혹은 다시 한 번 뜨겁게 인생에 덤벼보고 싶은 마음.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

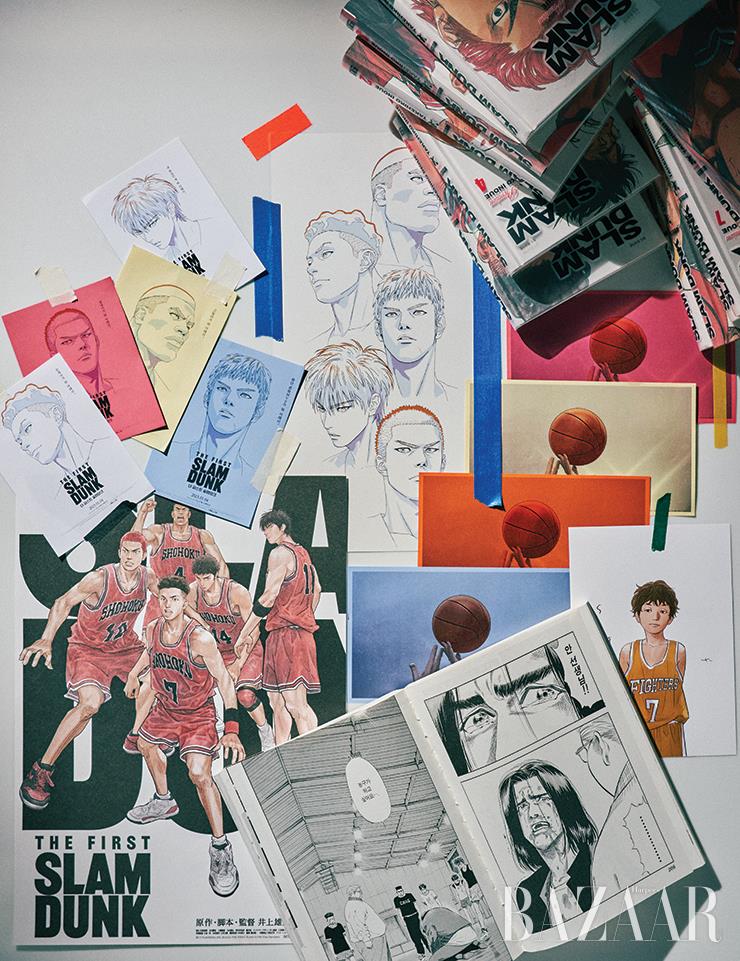

1월 초에 개봉한 <더 퍼스트 슬램덩크>는 여전히 장기 흥행 중이지만, 초반에 흥행을 이끈 관객층은 역시 나와 비슷한 30~40대였다. 그도 그럴 것이 극장판은 원작의 서사와 오라를 받아 안고 출발하는 작품이다. 원작을 보지 않았다면 극을 따라가는 데 어느 정도 불친절함을 느낄 수밖에 없다. 다짜고짜 산왕전으로 시작하기 때문이다. 북산고가 어떤 캐릭터와 사연으로 이뤄진 팀인지, 또 산왕공고는 어느 정도의 기량을 가진 팀인지(물론 영화 속에서 재차 강조되곤 하지만) 정보가 충분하지 않은 상태로 영화에 빠르게 접속해야 한다. 원작 팬들은 2014년경 극장판에 대한 소식을 들었을 때부터 어떤 이야기로 채워질 것인지를 궁금해했다. 천방지축 강백호가 북산고 농구부에 입단해 다크호스로 떠오르는 전 과정을 압축해 담기엔 스크린 타임은 지나치게 짧을 수밖에 없다. 그렇다면 북산고 멤버들의 후일담일까. 아니면 완전히 새로운 오리지널 에피소드일까. 그런데 놀랍게도 원작에 이미 나왔던 하이라이트 경기를 재현하는 선택을 했다.

나는 영화 기자 주제에 이번 극장판에 대한 정보에는 최대한 눈과 귀를 막은 채 극장으로 향했다. 이 작품만큼은 오직 덕후의 심장으로 즐기고 싶었다. 호들갑을 떨려는 것은 아니지만, 인물들이 걸어오는 오프닝에서부터 이미 눈물(이라고 쓰고 ‘뽕’이라 읽고 싶다)이 차오르고 있었다. <슬램덩크>를 보러 가자는 친구의 문자를 받았을 때 눈앞에 그려졌던 풍경이 스크린 위에서, 그것도 심장을 쿵쿵 때려대는 비장한 드럼 비트 속에서 재현되고 있었다. 원작의 팬이라면 누구라도 점잖은 척할 수 없는 극적인 재회였다. 나는 이 순간 속수무책으로 농구에 빠져있던 10대 시절로 되돌아갔다. 이미 이성을 잃은 것이다.

예상하지 못했던 송태섭 시점의 내러티브 또한 흥미로웠다. 아버지와 형의 갑작스러운 죽음 등 드라마의 신파 요소가 강하다고 볼 수도 있다. 하지만 이러한 극적인 장치가 있었기에 송태섭의 전사와 현재 시점의 경기라는 사건을 오가며 그 사이의 긴장을 유지하는 팽팽한 균형이 생겼다고 본다. 주요 화자인 송태섭 외 다른 인물들의 과거가 이따금 틈입하는 것도 즐거웠다. 혹자들은 플래시백 장면의 타이밍과 길이가 경기 흐름을 방해했다고 지적하기도 하는데, 나 역시 그 의견에 아주 동의하지 않는 것은 아니다. 그러나 26년 만에 곁에 돌아온 친구에게 날카로운 비판의 칼날 같은 건 들이대고 싶지 않다. 너무 주접인가.

90년대 당시 <슬램덩크>가 다른 학원물과 차별화되며 사랑받았던 가장 큰 이유 중 하나는 청춘물로 새지 않고 정통 스포츠 만화를 표방했기 때문이다. 경기 장면에 아낌없이 할애한 디테일한 한 컷 한 컷에서 박진감과 생동감이 넘쳤다. 소리도 들렸고 땀 냄새도 났다. 이번 극장판의 강점도 원작을 그대로 이식한 듯한 표현력이다. 극장판의 연출과 각본을 맡은 이노우에 다케히코는 자기 손으로 캐릭터가 살아날 때까지 직접 리터치하는 것을 고집했다. 음악과 사운드의 쓰임 또한 그에 못지 않게 탁월하다. 농구화가 농구 코트에 마찰되며 삐걱거리는 소리부터 환호성이 터져 나오는 순간에 오히려 묵음 처리를 하는 등 때로는 들려주지 않는 것도 사운드 설계라는 것을 새삼 확인시켰다. 그러한 적절한 개입 덕분에 3D 애니메이션이 아닌 실제 경기를 즐기는 것으로 착각하게 될 지경이었다. 방구석에서 혼자 만화책을 보며 수천 번 상상했던 장면들이 피와 살을 얻어 스크린에 펼쳐지는 것을 모두와 바라보는 일은 분명 소름 돋는 경험이다. 나는 어쩌면 아주 오랫동안 이 순간을 기다려온 것 아닐까.

두 시간 넘는 러닝타임이 어떻게 흘러갔는지 알 수 없다. 옆을 힐끗 바라보니 평소 무뚝뚝한 친구도 눈물을 훔치고 있었다. 만화책의 다음 페이지를 넘기기 아쉬웠던 마음이 되어 쉽게 자리를 뜰 수 없었다. 도저히 쿵쾅대는 심장을 주체할 수 없어 술집으로 향했다. 친구와 나는 <슬램덩크>가 가진 선명한 플롯과 단순한 서사, 메시지의 건강성에 대해 열변을 토했다. 나는 시대를 떠나 이것이 좋은 이야기의 기본 요건이라고 본다. 각종 플랫폼이 범람하는 시대에는 자극적인 이야기가 경쟁적으로 쏟아진다. 어떻게든 클릭하게 만들어야 하기 때문이다. 어디서 본 듯한 설정에 설정을 더하고, 또 그것을 다시 한 번 트위스트한 다음 기계적으로 이야기의 살을 붙여나간다. 극한의 상황에 인물을 몰아넣고 제약 속에서 주어진 선택지와 인물의 기로를 지켜보며 마치 인간이 본질적으로 얼마나 악한지를 증명하려는 듯한 콘텐츠가 눈길을 쉽게 끄는 건 사실이다. 나는 악한 인물만큼이나 자신의 삶과 타인에게 호의를 가진 인간들의 이야기가 태생적으로 얼마나 매력적이고 힘이 있는지를 알고 있다. 그리고 어떤 쾌감을 주는지도. 이번 극장판의 흥행을 통해 10~20대가 <슬램덩크>에 입문해 열광한다는 점, 서점가에서 원작 만화가 불티나게 팔리고 있는 현상을 통해서도 다시 주장하고 싶다. 이것은 어디까지나 좋은 이야기의 힘이다.

그런 의미에서 <슬램덩크>는 정공법에 가깝다. 인물이 갈등을 통해 보다 나아지는 방향으로 변모한다. 열심히 흘린 땀방울의 가치를 알게 되고, 강한 에고 때문에 좌충우돌하다 어느새 타인에게 패스하는 법을 배운다. 그렇게 모인 이들이 함께 전력을 다해 어떤 지점에 도달했을 때 순전한 희열과 카타르시스가 터져 나온다. 그 과정을 <슬램덩크>는 “영광의 시간”이라고 표현하고 있다. “당신의 영광의 시간은 언제인가요?” 강백호는 “바로 지금”이라고 말한다. 10대 시절의 나는 그 질문 앞에서 수많은 가능성을 유예받은 느낌이었다면, 지금은 어쩐지 마음이 서걱거린다. 강백호는 여전히 눈을 부릅뜨며 “바로 지금”이라고 말하고 있지만, 나는 그사이 때가 많이 묻은 어른이 되었다. 뭔가를 그렇게 다시, 뜨겁게 좋아할 수 있을까? 레전드 만화로부터 출발한 <더 퍼스트 슬램덩크>는 단순히 따로 떼어놓고 보는 하나의 개별 작품일 수만은 없다. 많은 사람들의 과거와 현재, 미래의 서사와 정념을 안고 있다. 이젠 돌이킬 수 없이 어른이 되어버린 나를 향한 위로, 혹은 다시 한 번 뜨겁게 인생에 덤벼보고 싶은 마음. 스크린 안팎의 서툴지만 무수한 삶에 담긴 진심들이 원기옥처럼 한데 모여 이 현상을 만들고 있는 것일지 모르겠다.

Credit

- 글/ 김현민(영화 저널리스트)

- 에디터/ 안서경

- 사진/ 이현석,에스엠지홀딩스(이미지)

- 디지털 디자인/ GRAFIKSANG

2025 겨울 패션 트렌드

#겨울, #윈터, #코트, #자켓, #목도리, #퍼, #스타일링, #홀리데이

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

하퍼스 바자의 최신소식