BEAUTY

내가 혹시 성인 ADHD일까?

충동구매의 화신인가? 종종 덜렁거리나? 게으르고 정신이 산만하며 정리정돈엔 쥐약인가? ‘왜 내 얘기를 하지?’ 하는 마음이 든다면, 잠시 집중력의 원기를 모아 이 글을 밟고 지나가길 권한다.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

그러던 어느 날 어떤 기사를 보고 또 의심이 스멀스멀 올라왔다. 그 기사에선 이런 ‘미루기’가 집중력의 문제이며, 주의력결핍 과잉행동장애인 ADHD의 증상일 수도 있다고 말한다. 어느 장단에 춤을 춰야 하나? 나 ADHD인 걸까? 아니면 내가 나 자신의 ‘노멀’한 게으름에 지나치게 과잉 집중하는 건가? 우선 ‘왠지 ADHD 진단을 받았을 것 같은’ 친구 L에게 전화를 걸었다. 그녀는 평소에도 자신의 부주의한 행동, 잦은 건망증으로 시트콤을 찍을 때마다 “아오! 나 ADHD야!” 부르짖곤 했던 친구다. 조심스럽게 “혹시 주의력결핍 과잉행동장애를 진단받은 적이 있어?” 하고 물었다. 답은 “아니요.”였다. 그럼 병원에 가볼 생각은 해본 적 있는지 묻자, 쿨한 대답이 돌아왔다. “가끔 내가 정말 ADHD인가 의심이 들곤 해. 근데 그렇다고 해서 달라질 게 뭐가 있어? 잘 까먹는 거, 산만한 게 일이나 일상에 소소한 방해는 되지만 큰 문제는 없거든. 다른 사람한테 피해를 끼치지도 않고. 그냥 ‘그게 나지 뭐.’ 하고 살아. 더 심해지면 병원에 한번 가봐야지 뭐.”

그런 사람들이 찾는 병원에 알고 지내는 이가 있다는 것은 이럴 때 빛을 발한다. 구로 연세봄정신의학과의원의 박종석 원장에게 ‘카톡’을 했다. 그에게 실제 ADHD를 진단하기 위해선 물론 여러 단계에 걸쳐 심층적인 검사가 필요하겠지만, 일단 ‘이 정도면 내원이 필요한 수준’이라고 말할 수 있는 대표적 증상이 ‘있긴 있는지’ 물었다. 곧바로 돌아온 명쾌한 답!

“집중력을 10분 이상 유지할 수가 없다. 멀티 태스킹이 거의 불가능한 수준, 즉 한 번에 한 가지 일만 할 수 있다. 짜증, 화를 내는 빈도가 높다. 가만히 앉아 있을 수 없을 정도로 자주 초조함을 느낀다. 일이 잘 되지 않을 것 같아 불안감이 심하고 어떤 일을 시작하기가 무척 힘들다. 이 다섯 가지 경우가 대부분 내 얘긴데 싶으면 전문가를 만나볼 필요가 있어요.”

얘길 듣고 보니 떠오르는 얼굴들이 꽤 많았다. 유증상으로 추측되는 지인들에게 하나 둘 만남과 대화를 청했다. 놀랍게도 다들 한번쯤 자신이 ADHD일 거라고 생각했다고 고백해왔다. P는 생각이 너무 많아서 좀처럼 집중하지 못하거나 무시할 수 없는 가격의 물건을 자주 충동구매하는 자신을 마주할 때 ADHD를 의심한다고 말했다. 자기 자신을 “그저 진단만 아직 안 받았을 뿐인 중중의 ADHD 환자”일 거라고 말한 J는 출퇴근길 지하철을 반대로 탄 적이 부지기수이며 신용카드는 자기 기억에 의하면 약 서른일곱 번쯤 분실하고, 주유소에서 기름을 넣고 카드를 놓고 왔다는 사실조차 인지를 못해서 지능이 원숭이랑 비슷한 건 아닐까(진지하게) 마음을 졸인 적이 있다는 에피소드를 털어놨다. 그런가 하면 K는 ADHD가 뭔지 전혀 모르는 사람이 봐도 ‘저 사람은 정신에 무슨 문제가 있나?’ 싶을 정도로 산만함이 극에 달한다. 그의 책상엔 언제 먹다 남긴 건지 모를 각종 음료 컵들이 악취를 뿜으며 쌓여 있고 집은 저장강박장애가 의심될 수준의 물건으로 가득 채워져 있다. “사실 너무 창피해서 아무한테도 말을 안 했는데 일을 어디서부터 시작해야 할지, 어떤 순서로 풀어내야 할지 정리가 안 돼서 당황한 적도 꽤 많아. 사람들에겐 내가 그럭저럭 일을 잘 해내는 걸로 보일 수 있지만 그냥 자주 덤벙거리고 잘 까먹어서 남들보다 더 여러 번 확인하고 신경 쓰는 것뿐이야. 그러다 보니 에너지를 너무 많이 써서 오후 3시쯤 되면 기력이 다 떨어지고 아무것도 하기 싫어져.”

만나는 사람마다 한번쯤 자신의 결점을 ADHD와 연결 지은 적이 있다고 토로했다. 물론 그 중 실제로 ADHD 판명을 받은 사람이나 병원을 찾아가본 적이 있는 사람은 없었다. “의사를 만나야 할 정도는 아닌 것 같아.”라고 말한 사람 외에, 자신의 증상을 진지하게 의심한 적이 있는 이들은 그 결과와 마주할 자신이 없다고 입을 모은다. 임상심리학자 신지수 역시 저서 <나는 오늘 나에게 ADHD라는 이름을 주었다>에서 자신의 ‘그랬던’ 경험을 솔직하게 나누고 있다. 심리 검사에 종종 쓰이는 질문 ‘학교 다닐 때 가끔 교무실에 불려 갔다’는 문항에 불만을 제기하며 동료에게 “학창 시절에 교무실 좀 드나들지 않은 사람이 어디 있냐!”고 푸념했을 때 돌아온 상대의 침묵과 의아한 눈빛, “나는 그런 기억이 없다…”는 조심스러운 답은 그에게 ‘나 혹시 ADHD일까?’ 라는 의심의 싹을 틔웠고, 결국 ADHD 진단을 받게 된 얘기, 자신은 평범한 사람이며, 그 결과 앞에서 머쓱해할 준비를 하고 있었다는 일화를 털어놓은 그는 검사 결과 앞에서 “당혹스럽고, 심장이 쿵쾅거렸으며, 수치심이 밀려왔다”고 말한다.

이쯤 되면 ‘온 나라 사람들이 ADHD인 거 아니야?’ 싶지만, 사실 성인 ADHD는 전체 인구의 약 2%에 불과하다고 박종석 원장은 말한다. 그 중 치료가 반드시 필요한 사람들은 절반 이하. 게다가 ADHD는 대부분 초기 발달 단계인 학령기(6~12세) 이전에 발현하기 시작하는 소아 질환으로 어린 시절에 ADHD 진단을 받은 적이 없다면 다른 질환을 먼저 의심할 필요가 있다. “보통 우울증이나 강박장애, 불안장애를 ADHD로 착각하곤 합니다. 우울증으로 인해 에너지 레벨이 떨어지고 무기력해지거나 세로토닌 불균형으로 인한 전두엽 기능 저하로 생기는 주의력 분산으로 인해 집중력이 떨어지는 경우를 ADHD로 오해하기도 하죠. 번아웃, 우울 증상 또한 마찬가지고요. 또 완벽주의자도 일을 잘 시작하지 못한다는 이유로 자신을 ADHD라고 쉽게 착각해요. 지나치게 완벽을 추구하고 어떤 절차나 생각에 과도하게 집착하면서 일을 꼼꼼하게 하려다 보니 다음 단계로 넘어가지 못하고 수차례 검토하면서 일의 능률과 효율이 떨어지는 거죠. 실수에 대한 두려움, 불안이 과도한 강박증은 뇌의 전두엽, 두정엽의 통합연결체계가 흔들리면서 통합인지능력, 명령 수행 기능이 떨어져 집중력이 흩어질 수밖에 없거든요. 따라서 충동성, 과잉행동의 문제가 수반되지 않고 단순히 ‘집중력’에만 일시적인 이상이 있을 경우 다른 문제를 먼저 고려해보는 것이 합리적입니다.”

물론 어느 날 갑자기 ADHD 진단을 받을 수도 있다. 박종석 원장은 소아기에 과거력이 전혀 없다가 성인기에 처음 발현되는 경우를 ‘성인 ADHD’라고 하며, 최근 들어 유병률과 발생률이 증가하고 있다고 덧붙여 설명한다.

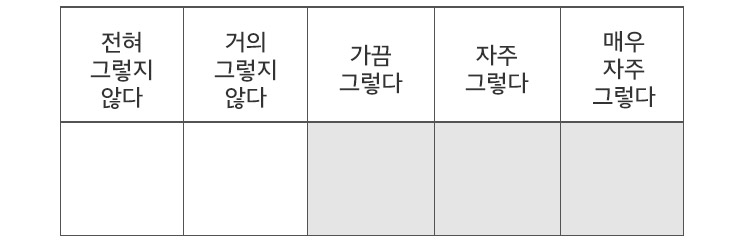

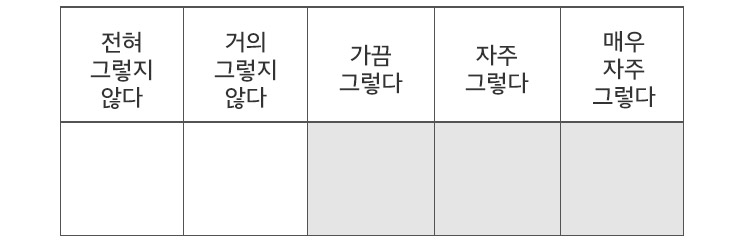

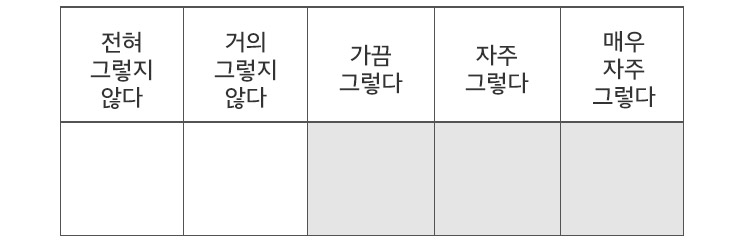

결론은 나도, 당신도, 이 글만으론 ADHD인지, 혹은 다른 문제가 있는 건 아닌지 알 수 없다. ‘그래서 어쩌라는 거야?’ 하는 짜증과 배신감이 치밀어 오르는 이를 위해 실제 검사 과정에서 사용하는 ‘ADHD 자기 보고식 체크 리스트’를 아래에 덧붙이겠다. 나의 경우 (가슴에 손을 얹고 최대한 솔직하게 답한 결과)아슬아슬하게 ‘전문가의 심층적인 면담 및 평가가 필요한 수준’을 비껴갔다. 당신 역시 비껴갔든, 항목의 질문들이 거의 ‘자기소개서’에 가까운 수준이든, 중요한 건 스스로를 괴롭히는 문제를 회피하지 않는 것이다. 많은 정신의학 전문의, 임상 심리학자들이 ADHD는 유전적, 환경적 위험 요인이 일정 수준 이상 쌓이면서 뇌의 신경생물학적 이상을 유발해 발생하는 질환일 뿐이라고 말한다. 자신의 무기력, 부주의함, 불안감, 게으름 같은 특성들이 ADHD를 만드는 게 아니라 ‘증상’일 뿐이라는 얘기다. ADHD는 무능도, 실패도, ‘나’를 규정하는 정체성도 아니다.

ADHD

CHECK LIST

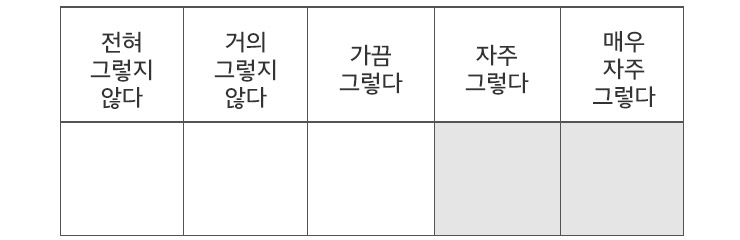

1. 일의 마지막 세부 사항을 마무리하기가 어려워 곤란한 적이 있습니까?

2. 체계적으로 해야 할 일을 순서대로 정리해서 진행하기가 어려운 경우가 있습니까?

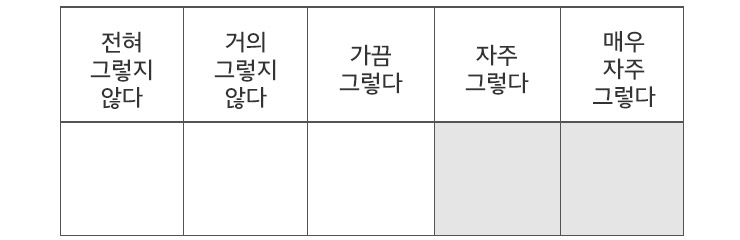

3. 반드시 해야 할 일이나 약속을 잊어버려 곤란한 적이 있습니까?

4. 많은 생각을 필요로 하는 일이 있을 때, 피하거나 미루는 경우가 있습니까?

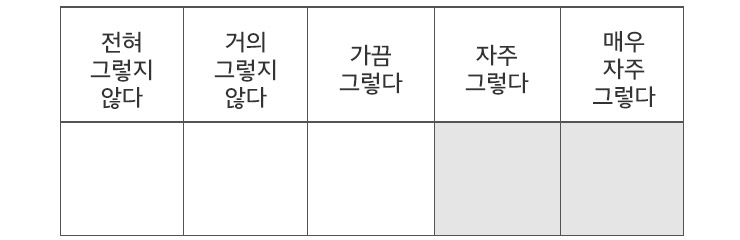

5. 오래 앉아 있을 때 손이나 발을 만지작거리나 꼼지락거리는 경우가 있습니까?

6. 몸에 모터가 달린 것처럼 멈출 수 없이 지나치게 활동을 하는 경우가 있습니까?

(색칠된 칸에 4개 이상 해당될 경우 전문가의 심층 면담 및 평가 필요)

※출처: K-ASRS(A항목) WHO 자가설문지

Credit

- 에디터/ 박의령

- 사진/ Getty Images

- 글/ 류진(프리랜스 에디터)

- 웹디자이너/ 김유진

Celeb's BIG News

#블랙핑크, #스트레이 키즈, #BTS, #NCT, #올데이 프로젝트, #에스파

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

하퍼스 바자의 최신소식