‘현실 고증 개그’는 언제부터 웃음이 아닌 칼이 되었을까.

고증과 웃음사이!

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

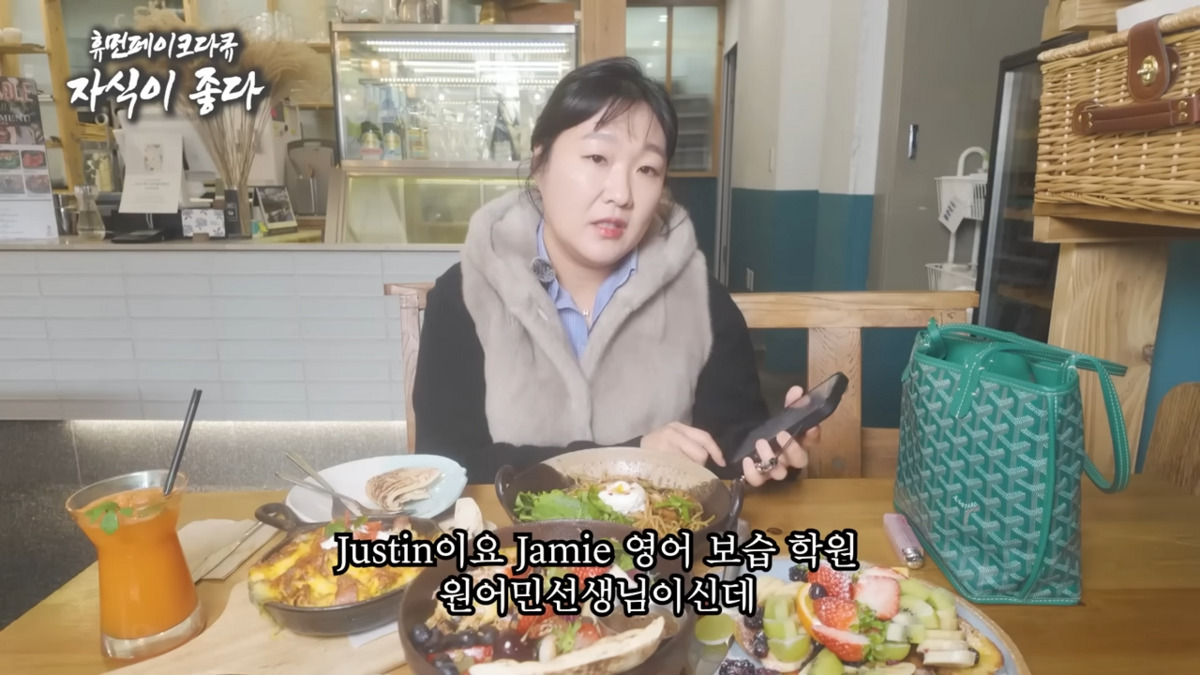

아이를 차로 학원에 실어 나르는 라이딩을 하고, 차 안에서 김밥을 먹고, "제이미 돈 두 댓!"을 외치는 그 엄마. 개그우먼 이수지가 사교육 과열의 중심에 선 '대치동 맘'을 패러디한 가상의 학부모 캐릭터다. 지난달 유튜브 채널 '핫이슈지'에 업로드된 영상은 하이퍼리얼리즘 개그의 정수를 보여줬다. 수백만 원대 패딩과 명품 가방, 초등 자녀의 셀프계발 루틴, 집과 학원을 오가는 루트까지. 이 리얼한 디테일은 보는 이들의 폭소를 유발했고, "찐이다", "대치맘 그 자체"라는 댓글이 줄을 이었다. 1편 조회수는 800만 회를 넘었고, 실제 영상 속 패딩이 강남 중고 거래 플랫폼에 올라오기도 했다. 후속편처럼 유튜브 연기덕후 채널에서도 제이미 맘의 남편을 가정해 ‘대치 파파’와 ‘청담 파파’ 등의 비슷한 시리즈가 또 한 번 뜨거운 화제가 될 정도였다.

사진/핫이슈지 유튜브 캡처

사진/핫이슈지 유튜브 캡처

그런데 현실고증 코미디를 보며 한참을 웃고 난 뒤, 이상하게 웃음이 오래가지 않았다. 어딘가에서 본 듯한 풍경이 어쩐지 마음을 쿡 찔렀다. 유쾌함보다는 묘한 불편함이 남았다. '웃긴다'를 넘어서서, 누구를 향해, 왜 웃고 있는가를 묻게 만드는 개그였다. 요즘 시대의 개그는 점점 더 리얼해지고 있다. 현실을 거의 손대지 않은 채 복제하는, 일종의 하이퍼리얼리즘이다. 표정, 억양, 옷차림, 배경까지 정확할수록 웃음은 배가된다. 현실 고증 개그라 불리는 이 장르는 익숙한 삶의 장면을 정밀하게 재현한다. 그러나 디테일이 지나치게 정확할 때, 하이퍼리얼리즘은 웃음을 낳기보다, 누군가를 향한 조롱으로 읽힐 수 있다. 현실을 그대로, 혹은 너무 똑같이 모사하는 순간, 개그는 웃기기 전에 상처를 줄 수 있다. 실제로 최근 배우 한가인은 본인의 실제 일상과 제이미맘의 하루가 유사하다는 이유로 악성 댓글에 시달렸고, 결국 해당 영상을 비공개로 돌렸다. 이수지는 “주변과 경험을 토대로 만든 캐릭터일 뿐”이라고 해명했지만, 그 웃음이 겨눈 방향은 결국 특정 계층, 집단, 특히 어떤 여성의 일상이었음은 부정할 수 없다. 이건 단지 대치맘 시리즈에만 해당되는 일이 아니다. 지난해 업로드된 ‘네칼코마니’ 채널의 '여배우 안나의 로마 브이로그' 패러디 영상에서도 이청아 배우를 특정해 조롱한 것 아니냐는 논란이 있었다. 모든 일련의 사례는 한 가지 질문으로 이어진다. ‘이 웃음은 누구의 삶을 소비하고 있는가?’

반면, 같은 시기 공개된 강유미의 유튜브 채널 내 콘텐츠 ‘유미스턴스’는 현실 고증 개그를 다른 결로 풀어냈다. 영화 <서브스턴스>를 패러디해 한국 사회의 에이지즘과 외모지상주의를 꼬집었다. 물론 그녀도 누군가의 말투를 따라하고, 어휘를 베끼고, 몸짓을 흉내 낸다. 그런데 모든 과정이, 결과물이 던지는 메시지가 어딘가 다르다. 강유미는 웃기기 위해 누군가가 되는 것이 아니라, 온전히 모사의 대상이 되어본 후 “왜 저 사람은 저런 식으로 행동할까?” 혹은 “어떤 사회 구조가 저런 말투를 만들어낸 걸까?” 등의 뾰족한 질문을 남긴다. 그 고민을 먼저 통과시킨 뒤 자기만의 해석으로 정리해낸다. 그래서 그녀가 모사하는 대상은 특정 누군가를 조롱하기보다는, 어떤 구조 속의 유형(type)이다. 종종 스스로를 패러디의 대상으로 삼기도 주저 않는다. (강유미의 돌싱 브이로그는 셀프 디스가 아니냐는 반응을 불러일으켰고 유튜브 시청자들의 호감을 샀다.) 그래서인지 때때로 그의 개그는 사회 분석에 더 가깝게 다가온다. 이수지의 개그가 공감과 논란을 동시에 낳고, 강유미의 개그가 “인류학자 같다”는 평가를 받는 이유다. 결국 같은 현실 고증인데도 이토록 반응이 다른 이유는, 개그가 견지하는 시선의 위치, 웃기는 사람의 자리, 말하고 있는 사람의 권력에 있음을 알 수 있다.

웃음은 본래 아래에서 위를 향해 던지는 무기다.

일본 최대의 코미디 엔터테인먼트 회사 요시모토흥업의 대표 히로시 오사키는 한 인터뷰에서 말했다. 풍자는 강자를 향해야 힘을 갖는다. 그런데 어떤 삶이 이미 사회적으로 충분히 타자화된 상태에서 그것을 복제해 웃음을 만들어낸다면, 그건 모사도 해학도 아닌 조롱이 된다. 정확할수록 위험해지고, 리얼할수록 무심코 누군가를 벨 수 있는 칼끝이 된다. 그래서 웃음은 언제나 방향과 위치를 살펴야 한다. 철학자 주디스 버틀러는 “모든 모사엔 권력이 따라붙는다”고 말했다. 흉내 내는 행위는 단순한 재현이 아니라, 대상을 규정하고 소비하는 방식의 선택이다. 그리고 이 선택이야말로 개그의 윤리를 가르는 경계가 된다. 스탠드업 코미디언 해나 갯스비는 에서 “나는 내 트라우마를 웃기기 위해 팔았다”며 웃음이 구조를 해체하기보다, 때로는 고통을 상품화한다고 지적한 바 있다. 그렇다면 개그와 코미디 장르에는 무거운 힘과 책임이 실려야 한다.

물론 이수지의 개그가 나쁘다고 말하려는 것이 이 글의 목적은 아니다. 그는 지금 현재 가장 현실감 있는 개그를 만든 대세 코미디언임은 분명하다. 하지만 디테일이 과하게 살아있고 정교한 코미디는 ‘웃음’으로 받아들여지기 전에 “이건 나잖아”라고 검열하게 되는 부작용을 일으킬 수 있다는 점을 지적하고 싶다. 격한 공감을 불러 일으키지만, 창작자의 입장에서 개그는 때로는 수치와 공포로 돌변할 수 있다는 지점을 상기해야 한다. 우리에게 필요한 웃음은 누군가의 삶을 소비하기보다, 구조를 비틀 수 있는 매개에 가깝다. 정확함으로 웃기기보다, 어떤 시선과 질문으로 멈춰 서게 하는 개그를 기다린다. 그러면 누군가를 다치게 하지 않고서도 사회 구조를 ‘살짝’ 틀어놓을 수도 있게 된다.

결국 누군가를 웃기는 일에 필요한 것은 기술이 아니라 시선이다. 웃음은 언제, 어디서부터 오는지를 물어야 한다. 웃음이 위에서 아래로, 혹은 옆에서 옆으로, 혹은 아래에서 위로 향하고 있는지. 위치를 부지런히, 또 세심하게 살펴야 한다. 그 위치를 잃는 순간, 웃음은 가장 날카로운 칼이 되고야 마니까.

Credit

- 사진/각 유튜브 캡처

Celeb's BIG News

#블랙핑크, #스트레이 키즈, #BTS, #NCT, #올데이 프로젝트, #에스파

이 기사도 흥미로우실 거예요!