LIFESTYLE

아시아적 정체성을 띤 이야기가 살아 이어질 수 있는 힘에 대하여

겉으로 보기에 전혀 다른 두 영화 <패스트 라이브즈>와 <조이 라이드>에는 공통점이 있다. 아시아계 미국인의 이야기를 그렸다는 것. 각각의 시나리오를 쓰고 연출한 셀린 송과 아델 림이 만나 이야기를 지속하는 힘에 대해 이야기한다. 글로 옮긴 대화는 끝이 났지만 그 끝이 어디로 향하는 중일지는 아무도 모른다.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

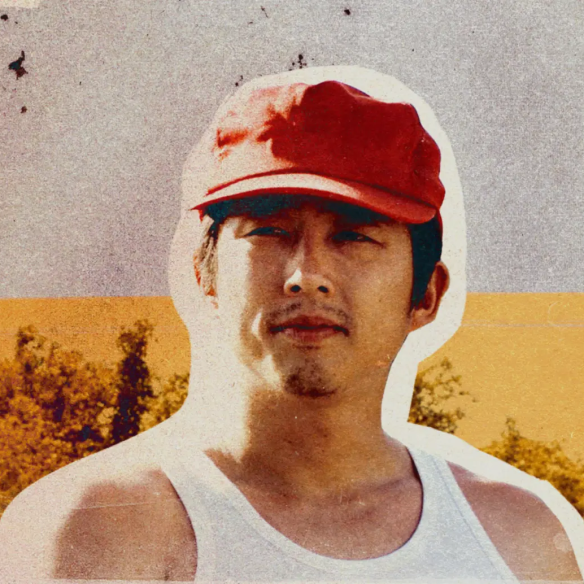

셀린 송.

한국계 캐나다인 영화감독. 장편 데뷔작인 <패스트 라이브즈>는 이민자의 정체성을 큰 줄기 삼아 결국 인간과 사랑이라는 보편적인 주제에 대해 이야기하는 영화다. 제81회 미국 골든글로브 시상식에서 감독상, 각본상 등 5개 상 후보에 올랐다.

아델 림.

2018년, 할리우드에 아시안 웨이브를 일으킨 영화 <크레이지 리치 아시안>의 시나리오 작가다. 아시아계 미국인 여성들의 시끌벅적한 여행기를 그린 <조이 라이드>로 감독으로서 출사표를 던졌다.

셀린 송은 <패스트 라이브즈>의 주인공 나영처럼 한국에서 자랐고, 캐나다로 이주한 후 미국에 정착했다. 말레이시아에서 자라 미국으로 이주한 중국인 아델은 자신을 ‘서드 컬처 키드(third-culture kid)’라고 생각한다. 셀린은 연극을 통해 영화 제작에 입문했고, 아델은 존 추(Jon M. Chu) 감독과 함께 <크레이지 리치 아시안(Crazy Rich Asians)>의 대본을 집필하기 전 TV 스크린으로 데뷔했다. 아델은 추 감독과 미국 영화예술아카데미(Academy of Motion Picture Arts and Sciences)의 회장 재닛 양(Janet Yang), 그리고 아시아 태평양 엔터네인먼트 연합(CAPE, Coalition of Asian Pacifics in Entertainment) 같은 조직이 그녀와 다른 아시아계 창작자들의 길을 열어줬다고 말한다. 두 감독은 영화를 만들기에 앞서 자신들이 살아온 이야기와 스크린 위에 펼쳐내고 싶은 이야기엔 각각 어떤 특수성이 있는지 고민했다. 아델의 영화는 “이 이야기는 왜 나여야만 할까?”라는 질문으로부터 시작됐다. 셀린은 말한다. “이 세상에서 내가 말하고 싶은 방식대로 이야기를 전달할 수 있는 사람은 나뿐”이라고.

예술이 평범한 인간의 사적인 경험을 소재 삼는 방법에 대해, 두 사람이 내린 결론은 하나다. 누군가의 진짜 이야기를 통해서만 가능하다는 것. 진짜이기에 매우 구체적일 수밖에 없는 이야기 말이다. 셀린과 아델은 많은 아시아인의 보편적인 경험으로 눈을 돌렸다. <패스트 라이브즈>와 <조이 라이드>는 그래서 닮아 있다. 셀린과 아델이 영화를 개봉하려 했던 시기는 미국작가조합(WGA)과 미국 배우-방송인 노동조합(SAG-AFTRA) 파업이 한창인 무렵이었다. 개봉이 연기되었고 두 감독은 만났다. 서로를 위로하기 위해. 어쩌면 그저 대화를 나누고 싶어서였다. 아시아인의 이야기가 어떻게 보편성을 띨 수 있을지, 그 이야기가 엔터테인먼트 산업에서 어떻게 주목받을 수 있을지에 대한 대화가 꼬리에 꼬리를 물고 이어졌다.

아델 림 장편영화를 만들기 전, 한 시간짜리 네트워크 방송부터 시작했다. 이민자인 나는 내 문화권 밖의 이야기를 하고 있었고, 백인 남성 주인공의 프리즘 안에서 내 경험을 표현하는 일이 잦았다. 다시 말해, 나만이 할 수 있는 이야기를 할 수 있는 자유를 갖게 된 건 아주 최근의 일이라는 거다. 그 시절로는 절대 다시 돌아가고 싶지 않다. <조이 라이드>는 오랜 친구인 테레사와 체리, 그리고 무엇보다 나 자신을 웃기려고 만든 이야기다. 난 지금껏 미국 영화에서 나와 내 친구들 같은 아시아 여성 캐릭터를 본 적이 없었다. 야한 농담과 개그를 재미있게 살릴 수 있는 여자들 말이다. 그래서 꼭 우리의 얘기여야만 했다. 일반적인 스튜디오 제작 시스템 대신, 우리가 직접 만드는 방식을 택한 것도 이 같은 이유에서다. 우리가 살아온 문화적 배경을 아주 자세하게 그려야 했기 때문에 어떤 제약도 없는 환경이 필요했다. 아무도 우리 작품을 보지 않는대도 책임은 우리만 지면 되는 것이었다. 하지만 그럴 일은 없다고 생각했다. 문화적 특수성에 기댈수록 결국 누구에게나 적용되는 보편적인 진실에 가까워질 때가 많다는 걸 경험해왔기 때문이다.

셀린 송 공감한다. 사람들은 대부분 독창적이거나 낯선 이야기에 거부감을 느낄 거라 생각하는데, 실제론 그렇지 않은 것 같다. 내 대본은 영어와 한국어, 두 개의 언어로 쓰였다. 나와 극 중 캐릭터 모두 이중언어를 구사하는데, 어쩌면 <패스트 라이브즈>는 언어에 대한 이야기일지도 모른다. 대본을 쓸 땐 가장 대중적이라고 알려진 툴인 ‘파이널 드래프트(Final Draft)’를 사용했는데, 그 당시에는 영어 외의 다른 언어를 지원하지 않았었다. 그래서 영어 버전의 대사를 작성한 다음 번역가에게 검수를 맡기는 식이었다. 이중언어를 사용한다는 사실과, 내가 말하고 싶은 이야기가 결국 연결되어 있다고 느끼는 이유가 여기에 있다. 업계 표준 시스템이 내가 사용하는 언어를 지원하지 않는다는 건, 그 언어권의 이야기를 굳이 원하지 않는다는 뜻이라 생각한다. 그래서 우리는 자기 이야기를 만들 때 보편적인 공감을 이끌어내리라는 기대는 제쳐두고, 그저 나에게 의미 있는 이야기라는 점에서 당위성을 찾는 경우가 많다.

아델 림 나는 주류 문화권의 작가가 나 같은 캐릭터에 대해 쓴 것보다 내가 그에 대해 쓴 이야기가 더 재밌을 거라고 생각한다. 성적인 농담이 섞여 있다면 더더욱! 단순히 아시안의 이야기나 LGBTQ+, 소수 문화만을 의미하는 것이 아니다. 미국의 주류 영화가 전 세계의 소비를 염두에 두고 제작되는 것처럼 우리의 이야기도 그렇다. 지엽적이고 특수해 보이지만 결국 모든 사람을 위한 이야기니까.

셀린 송 영화를 봤다는 사람들의 반응이 참 다양했다. “얼른 집으로 돌아가 사랑하는 사람을 껴안고 사랑한다 말하고 싶게 만들었다”는 사람부터, “맺고 있는 부적절한 관계를 끊어내야 한다는 걸 깨달았다”는 사람까지. 같은 이야기를 보고서도 공감의 대목은 전혀 다를 수 있다. 모두가 다른 삶을 살기 때문이다. 나의 주관적인 관점에서 얘기하자면, <패스트 라이브즈>는 한 사람이 온전해지는 과정에 대해, 최대한 정확하게 표현하려 했던 작품이다. 어떤 관객이 여기에 크게 공감해줬고 나도 마음이 따뜻해졌다. 외로워하지 않아도 되겠다는 생각을 했다.

아델 림 그건 <패스트 라이브즈>의 기저에 진솔한 감정이 깔려 있기 때문일 것이다. 나는 최근에 한국인 작가 멘티(mentee)의 대본을 검토하다 놀랐다. 꽤 심오한 내용이 많았는데 정작 그녀는 자신이 그런 표현을 했는지조차 모르고 있더라. 진짜를 펼쳐놓기만 한다면 그 이야기는 만든 사람도 미처 생각하지 못했던 방향으로 뻗어가는 것 같다. 설령 나와 상관없는 이야기라 할지라도, 진짜인지 아닌지는 안다.

셀린 송 그럼 ‘비주류’라는 말에 대해서는 어떻게 생각하나? 이 단어가 앞으로도 유효할까? 나는 잘 모르겠다. 인터넷의 발달로 인해 우리가 문화를 소비하는 방식은 아주 많이 변했다. 틱톡만 봐도 그렇다. 어느 유명 팝스타의 무대 영상에 뒤이어 각종 바다 생물에 관한 영상이 올라온대도 전혀 이상할 게 없다. 오히려 모든 영상이 비주류에 가깝다고 보는 게 맞지 않을까? 비주류가 주류의 영향을 받을 필요가 없다고 주장하는 사람들은 비주류의 언어를 일종의 무기화해왔다. 그래야 힘이 생기니까. 하지만 어떤 영역에서든 주류와 비주류로 나눠야 한다는 생각을 떨쳐내는 것이 중요하다. 그것이야말로 지금 가장 가치 있는 일이다.

아델 림 사실 영화 안에서도 무언가를 감추거나 숨기기 위해 암호화된 언어들이 수없이 오간다. 우리는 그렇게 하지 않을 생각이다. 이 작품은 아시아인, 라틴아메리카인, 흑인을 위한, 쉽게 말해 ‘비주류’이기 때문이다. 이렇게 규정하긴 싫지만, 많은 관객을 동원하기 전까지는 그렇게 여겨질 수밖에 없을 것이다. K팝이 비주류란 틈새시장을 넘은 것은 그리 오래되지 않았다. 이제는 세계적인 유명세를 갖게 됐다는 데 모두가 동의할 것이다. 이 과정에서 어떤 것도 당연하게 이루어졌다 생각하지 않는다. 현재의 시스템은 10년 전과 거의 동일하다고 본다. 영화 제작 시스템은 여전히 우리 이야기를 제대로 전달할 수 있는 장비를 갖추고 있지 않다. 우리에겐 <에브리씽 에브리웨어 올 앳 원스>가 있고, <패스트 라이브즈>와 <조이 라이드>가 있지만 이 작품들은 여전히 예외에 속한다. 할리우드에서 인종 차별이 사라진 건 끊임없는 투쟁이 있었기에 가능했다. 그 투쟁은 나와 당신의 영화를 위한 것만이 아니다. 우리 이후에 나오는 다른 모든 영화나 TV 쇼에 관한 것이다. 이 힘을 계속 유지하는 것이 중요하다.

셀린 송 나 역시 같은 생각이다. 사실 할리우드의 발전에 대해 묻는 것은 아주 위험한 질문일 수 있다. 그 안에는 ‘이 정도 발전이면 충분하다’는 생각과 ‘다음 화두로 눈을 돌리자’는 속삭임이 숨어 있기 때문이다. 지금도 관객과 소통하며 이 상황을 견디고 있는 영화가 있지만, 그렇지 못한 영화도 많다. 5년, 10년이 지나도 큰 변화가 없을지 모를 일이다. 몇 편의 잘된 영화만 보고 사회의 진보에 대해 거창한 말을 하기 꺼려지는 이유다. 물론 한 발이라도 나아가는 것은 기념할 만한 가치가 있다. 그래서 그 성과를 무시하고 싶진 않지만, 늘 문제가 완전히 해결됐다는 생각을 경계하려 한다. 권력과 억압을 둘러싼 대화는 언제나 살아 이어질 것이다.

Credit

- 글/ Nojan Aminosharei

- 사진/ Emil Ravelo, A24, Ben Trivett and Contour Ra by Getty Images, Ed Araquel by Lionsgate, Jon Pack

- 디지털 디자인/ GRAFIKSANG

2025 겨울 패션 트렌드

#겨울, #윈터, #코트, #자켓, #목도리, #퍼, #스타일링, #홀리데이

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

하퍼스 바자의 최신소식