LIFESTYLE

로니 혼, 날씨 그자체인 예술가

‘내가 곧 날씨’라는 흥미로운 로니 혼의 정의는 아이러니하게도 궂은 하늘이 아니라 나를 둘러싼 모든 관계를 향하고 있다.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

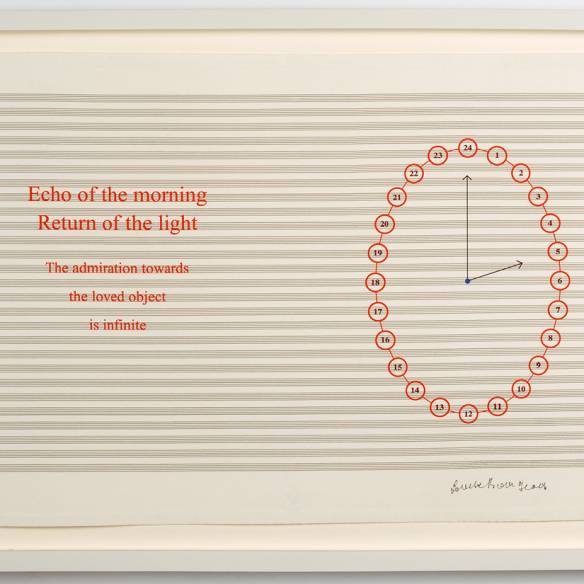

Roni Horn, <You are the Weather, Part 2>(detail), 2010-2011, Inkjet on paper, 66 color prints, 34 black and white prints, laminated and mounted on sintra, Each 26.5x21.4cm ⓒ Roni Horn. Courtesy the artist and Kukje Gallery

날씨가 인간의 감정과 삶뿐만 아니라 정치와 경제, 종교와 과학, 환경과 인류미래 등과 광범위하게 관련 맺고 있음을 깨닫는 과정은 인류의 달 상륙에 비견할 만한 진화였다. 롤랑 바르트는 “날씨만큼 이데올로기적인 건 없다”고 했는데, 특히 날씨를 예측하는 능력은 마치 피임 기구처럼 신의 권능을 쟁취했다는 점에서, 자연을 본질적으로 두려워해온 인류의 혁명이었다. 그러나 누군가에겐 재앙인 예상불가의 날씨는, 또 영감의 대상이 되기도 한다. 미국 현대미술가 로니 혼(Roni Horn)이 아이슬란드에 매료된 이유는 이 혈기왕성한 땅의 태생적 가변성 때문이었다. 여자친구와 아이슬란드에서 캠핑을 하던 로니 혼은 온천과 용암, 원시의 빙하를 도처에 품은 불안한 지질과 변덕스러운 날씨에 완전히 압도당했고, 이후에도 평생에 걸쳐 드나들고 있다. “‘인간이 여행한다’는 개념보다 ‘동물이 이주’한다는 개념으로 이 땅에 대한 나의 그리움을 표현하는 게 옳다고 생각한다. 아니, 그보다 훨씬 더 생리적이며 생물학적인 거였다.”

1994년 7월과 8월, 로니 혼은 마그레트라는 이름의 여성과 함께 아이슬란드의 온천을 찾아다니며 보냈다. 작가는 그녀에게 무엇을 해야 하는지 아무것도 말해주지 않았다. 마그레트는 물에 들어갔고, 혼은 몸을 목까지 담근 그녀의 얼굴 사진을 찍었다. 어느 날은 아주 화창하고, 세기말처럼 어둠침침하거나, 희뿌연 안개가 내려앉은 날도 있었을 것이다. 마그레트에게는 묘한 재주가 있었다. 오직 동공과 입꼬리의 뉘앙스, 고개 각도만 약간씩 달리해 드라마틱한 효과를 내는 재주 말이다. 그녀는 미간을 찌푸리기도, 맹렬히 노려보기도, 환희에 찬 표정을 짓기도, 알 듯 모를 듯한 시큰둥한 표정을 보이기도 했다. 로니 혼은 속을 알 수 없어 불투명한 이 여자의 얼굴 중 정면 사진으로만 무려 1백여 장을 추렸고, 이런 제목을 붙였다. ‘당신은 날씨다(You are the Weather)’.

2014년 국제갤러리 개인전에서 로니 혼의 <유 아 더 웨더의 파트 2>(2010-2011)를 본 적 있다. 제법 큰 하나의 전시 공간에 띠를 두른 듯 걸려 있던 1백 개의 사진작품은 여자의 얼굴을 편집증적으로 반복하고 있었다. 아니, 광택 있는 전시장 바닥이 거울 노릇을 하며 작품을 비췄기 때문에 여자 얼굴이 족히 2백 개는 되는 듯 느껴졌다. 이 작품에서 여자의 외형적인 모습(눈이 다소 몰려 있다거나, 고개가 약간 삐딱하다거나)의 차이는 그녀의 감정 혹은 기분 상태를 가장 직설적으로 표현한다. 그녀의 눈에 비친 태양, 그녀의 머리칼과 입술의 물기, 그녀의 속눈썹을 흔드는 바람. 온도, 빛, 수증기, 바람 등의 총합인 날씨와의 관계를 통해 이 여자는 각기 다른 사람이 된다. 그러므로 여자의 현 상태에 영향을 미치는 건 날씨다. 즉 거의 감지할 수 없는 1백여 가지의 미세한 차이가 바로 로니 혼이 말하고 싶었던 ‘끊임없이 변화하는 날씨’인 셈이다.

모르긴 해도, 이런 정도에 머물렀다면 제목은 ‘쉬 이즈 더 웨더(She is the Weather)’여야 했을 것이다. 그러나 로니 혼은 이 작품을 통해 다양한 관계를 전복한다. 실제 대면한 사진 속 마그레트(사실 전시장 어디에도 그녀의 이름은 없었다)는 아무 근거 없이 본래 친밀한 관계였던 것처럼 느껴지지만, 아무리 시간을 보낸다 해도 본질적으로 우리는 절대 가까워질 수 없음은 자명하다. 또 나의 성적 취향과는 상관없이 그녀가 매우 에로틱하게 다가왔던 건, 관객이 몇 명이든 현재 이 공간에는 그녀와 나, 오직 둘만 존재한다는 착각이 들었기 때문이다. 그렇게 내(당신)가 작품(여자)을 보는 게 아니라 작품(여자)이 나(당신)를 보는 듯한 뒤바뀐 관음증의 관계 속에 있다 보면, 지금 ‘나의 사랑(이 되어버린) 마그레트’가 저런 표정을 짓는 이유가 다름 아닌 나 때문이라는 착각 내지는 의심이 든다. 그리고 그 지점이 되어서야 비로소 깨닫게 된다. 지금 이 순간만큼은 바로 내가 이 여자의 ‘날씨’가 되고 있음을, 이것은 로니 혼이 ‘설계’한 것이 아니라 이 여자와 맞닿아 있는 순간에 자연스럽게 일어난 사건일 뿐이라는 점을 말이다.

1955년생인 로니 혼은 1970년대부터 조각, 회화, 사진, 문학 등의 다양한 장르를 섭렵해왔다. 특히 끊임없이 현대인의 내면 풍경과 주변의 세계를 연결하고, 이로써 ‘실재를 감각함’의 의미를 탐구하고 피력하는 일이 그의 작업세계를 가로지른다. 로니 혼이 애정하는 작가 앤 카슨과 협업한 책 <Wonderwater (Alice Offshore)>에서 발견한 문장, “모종의 사물이 그대로 자신의 모습을 드러내는 바로 그곳에 현실이 존재한다”는 꽤 당연한 말이지만, 정작 로니 혼이 이 개념을 실행하기 위해선 거대한 전환이 필요했다. 지난 수십 년 동안 그가 작품 전반에 걸쳐 정체성, 의미, 인식의 변화무쌍한 본질을 탐구하게 된 계기이기도 하다. 스스로를 비주얼 아티스트로 생각한 적이 한 번도 없다고 공공연히 말하는 로니 혼에게 중요한 건 시각적인 게 아니라 경험적인 것이며, 따라서 다음의 철학이 바로 로니 혼 자체다.

공간이나 시간, 사람에 끊임없이 영향받는 것, 그러므로 나는 가변의 존재이며 그것이 바로 ‘실재’다.

<유 아 더 웨더> 시리즈 역시 아이슬란드가 촉매가 되었을 뿐, 본질적으로 규정할 수 없는 자신의 심리적, 성적 정체성에 대한 깊은 사유에서 출발했다. 그는 같은 사람 같아 보이지만 실은 다른 사진들을 펼쳐두고 이렇게 묻는다. “이것과 저것의 차이는 무엇일까?” 혹은 이런 정의도 가능하다. “나(당신)는 이것이고, 이것이며, 또 저것이다.” 이는 로니 혼이 자신의 모델로 하여금 다른 데가 아닌 굳이 물속에 몸을 담그도록 한 설정이 중요한 이유와도 연결되는데, 물이야말로 세상의 모든 가변성에 대한 은유 혹은 상징이기 때문이다. 차이와 동일함의 구분 자체가 무의미한 물은 변화무쌍하고, 만물의 모든 상태를 바꾸는 동시에 이 모든 것을 통합한다. 정체성의 기본은 (물이 그렇듯) 통합이지, (인간처럼) 나머지를 배제하는 게 아니다. 로니 혼의 다른 대표작, 이를테면 액체인지 고체인지 모호한 유리 주조 조각작품이나 수(水)채화 물감으로 그린 드로잉, 아이슬란드에서 얻은 빙하 물로 기둥을 채운 <라이브러리 오브 워터> 같은 작품들 모두 물의 가변적인 특질을 애초에 진실처럼 품은 ‘침묵의 작업’들이다.

로니 혼은 뮌헨 기상국의 의뢰를 받아 영구 설치물 <유 아 더 웨더, 뮌헨>(1993-1996)을 만들기도 했다. 이를테면 ‘나쁘다’ ‘좋다’ ‘뜨겁다’ ‘쿨하다’ ‘훈훈하다’ ‘냉랭하다’ ‘후끈거리다’ ‘잔혹하다’ ‘살인적이다’ ‘격렬하다’ 등 날씨는 물론 인간을 묘사하는 데도 공히 자주 활용하는 일련의 형용사를 건물 곳곳에 배치하는 작업이었다. 로니 혼은 날씨에 관한 단어들을 모으고 보니 특히 가장 인간다운 두 가지 면모, 도덕적이거나 아예 성적인 주제로 자주 활용된다는 흥미로운 사실을 발견하고는 이렇게 말한다. “날씨에 대해 이야기하는 것이 자기 자신에 대해 이야기하는 것이라는 프로이트의 발언과도 잘 들어맞는다.”

어느 날 문득 ‘당신은 날씨다’라는 문장이 내 머릿속에 선연하게 떠오른 건 단순히 아침저녁으로 변하는 작금의 얄궂은 날씨 때문만은 아니다. 전시장에서 마그레트와 나는 어떠한 의도 없이도 부지불식간에 영향을 주고받는 관계가 되었지만, 이러한 상호작용은 비단 날씨만의 영역은 아니다. 시대로 대변되는 시간, 터전으로 묘사되는 공간, 그리고 나와 관계 맺는 모든 대상과 나와의 관계도 다르지 않다. 그런 점에서 <유 아 더 웨더>는 날씨를 타자화하지 않고 보는 이와 동일화함으로써, 당신을 포함한 세상만물이 한없이 가변적인 존재임을 기억하고 존중하라는 로니 혼의 지적이고도 부드러운 충고일지도 모르겠다. 최근 나의 상태를 변명하기 위해 시대를 탓하거나, 타인을 불평하거나, 그 와중에 스스로를 나름 완성된 개체라 믿는 아집을 발견하곤 한다. 생각해보면 삶의 많은 문제는 내가 누군가(혹은 무엇) ‘때문에’ 슬프거나 분노하는 만큼 나 역시 다른 누군가에게, 세상에 그런 존재일 수 있음을 종종 간과하는 데서 비롯된다. 내가 곧 날씨인데, 허구한 날 날씨 탓만 하고 앉았으니 새삼 기가 찰 노릇이다.

Credit

- 글/ 윤혜정(국제갤러리 디렉터)

- 에디터/ 손안나

- 사진 제공/ 국제갤러리

- 웹디자이너/ 김유진

Celeb's BIG News

#에스파, #올데이 프로젝트, #김다미, #호시, #몬스타엑스, #블랙핑크, #스트레이 키즈, #BTS

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

하퍼스 바자의 최신소식