리움미술관과 샤넬 컬처 펀드가 함께한 연구 ‘아이디어 뮤지엄’

연구 기반 퍼블릭 프로그램 ‘아이디어 뮤지엄’은 무엇일까?

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

‘아이디어 뮤지엄’ 심포지엄은 철학자, 사회학자, 인류학자, 건축가, 디자이너, 작가, 큐레이터 등 국내외 다양한 문화 구성원들을 초청해 학제 간 연구와 대화를 시도한다.

어느 날, 파리 도심에 5만 마리의 소와 3만 마리의 원숭이를 일제히 방사한다고 상상해보자. 무슨 일이 일어날까? 파리는 매일 매일 다양한 종들이 끊임없이 협상을 거듭하는 터전으로 변모할 것이다. 누군가는 그 상태를 ‘정글’이라 칭할지도 모르겠다. 어찌됐든 더 이상 인간만을 위한 도시는 아니다. 이 전복적인 상상은 2009년 건축가 안드레아 브란치가 당시 프랑스의 대통령이었던 사르코지에게 제안한 도시 계획 아이디어다. 지구는 결코 단 하나의 종이 소유할 수 없으며 이제, 지구에도 새로운 형태의 정치가 필요하다는 주장이었다. 그리고 이 아이디어는 십여년 뒤 기후위기 시대를 사는 우리에게 ‘생태적 전환’이라는 화두를 명징하게 설명하는 참조점이 되었다. 그사이 우리는 팬데믹을 겪었으며 인수 공동 바이러스의 위협에 노출되어 있다. 대규모 산불과 기나긴 장마가 계속되고 있다. 야생생물 개체 수는 3분의 2나 줄었다. 지금 내가 이 글을 쓰고 있는 12월 어느 날은 한낮의 기온이 영상 11도를 기록했다. 시간이 얼마 없다. 절체절명의 위기 속에서 학자들은 우리가 살 길은 생태적 전환뿐이라며 지구의 생명체들이 다양한 삶의 주체임을 인정하며 자연과 공생하는 삶을 주장한다.

리움미술관이 샤넬 컬처 펀드와 함께 연구 기반 퍼블릭 프로그램 ‘아이디어 뮤지엄’을 시작한 것도 그런 이유다. 아이디어 뮤지엄은 생태적 전환을 화두 삼아 사회문화적 패러다임이 변화하는 지점을 포착한다. 첫 번째 프로그램 <생태적 전환: 그러면, 무엇을 알아야 할까>는 말 그대로 기후위기 시대에 지구의 문화유산을 보존하고 다양한 생태계와 연대하기 위해 우리가 알아차려야 할 것이 무엇인지 질문하고 이런 논의가 어떻게 미술관 안으로 이입될 수 있는지 탐색한다. 미술관이 이를 고민하는 이유는 간단하다. 기조 강연자로 나선 프랑스의 철학자 에마누엘레 코치아는 이렇게 대답한다. “미술관은 내일이 아니라 내일 이후의 미래를 보여주는 곳이니까요.”

오늘날 도시에서 자연은 ‘전시’되고 있다. 코치아는 “모든 공원은 착시 현상”이라고 단정한다. 그 안에 갇힌 종들은 인간에 의해, 근대성을 위해 쓰여진 각본을 강제로 연기해야만 한다. “도시는 자폐증에 사로잡힌 인간이라는 종을 위한 전용 극장 같아요. 인간은 다른 종과의 접촉을 최소화하고 도시라는 극장 안으로 모여듭니다. 그런 식으로 아무도 못 만나는 거죠. 인간이 생존하는 데 필요한 유대는 인간과 인간을 묶는 것뿐이라고 믿으면서 말입니다. (중략) 지구를 거대한 미술관으로 만들어야 우리 자신을 구할 수 있습니다. 예술이 자연을 표현해야 한다는 뜻이 아닙니다. 식물을 박물관에 갖다 놓는 것도 충분치 않죠. 우리는 예술과 관계를 맺는 것처럼 자연과 관계를 맺어야 합니다. 거대한 극장이라고도 말할 수 있겠네요. 지구는 식물, 동물, 이끼, 곰팡이, 돌, 바람, 구름이 주체적인 연기를 펼치는 행성 극장이 되어야 합니다.”

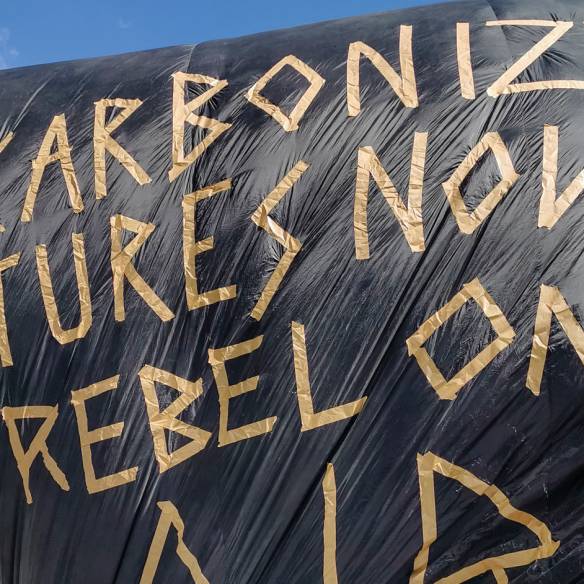

‘아이디어 뮤지엄’ 필름 스크리닝 프로그램은 기후 부정의와 식민주의, 재야생화, 다종적 얽힘, 포스트휴머니티 등을 다룬 다큐멘터리 및 영상 작업 10편을 소개한다. 우리가 직면한 지구적 위기가 예술적 생산에서 어떻게 다뤄지고 있는지를 살펴봄과 동시에 이념적·지정학적 위치 속에서 ‘기후’ ‘자연’ ‘지속가능성’이라는 용어가 갖는 다양한 의미를 고찰한다. Tomás Saraceno, Maximiliano Laina, <Fly with Pacha, into the Aerocene>. Photography by Studio Tomás Saraceno

Isadora Neves Marques, <Exterminator Seed>. Courtesy of the artist

브란치의 아이디어를 훔쳐와 나 역시 새로운 형태의 미술관을 상상해본다. 5만 마리의 소와 3만 마리의 원숭이와 수만수천의 식물, 이끼, 곰팡이, 돌, 바람, 구름이 공존하는 미술관. 조류학자 리처드 프럼의 것처럼 암공작새는 큐레이터가 되고 숫공작새는 아티스트가 되는 미술관. 허무맹랑한가? 공작새는 날기를 포기한 대신 자신의 꼬리를 아름다운 광고판처럼 꾸민 덕분에 배우자를 찾는다. 코치아는 이를 “예술은 종과 종이 서로 관계를 맺는 방식”이라고 말한다. 나는 여기에 미술 에세이스트 올리비아 랭의 문장을 덧붙이고 싶다. “나는 예술이 아름답거나 희망적이어야 할 의무가 있다고 생각하지 않을뿐더러 나를 사로잡은 예술작품은 대개 그 두 가치의 거래를 거부한다. 나의 더 큰 관심사는, 예술이 저항과 회복에 관련을 맺는 방식에 쏠려있다(<이상한 날씨>).” 만약 예술이 관계 맺기이자 저항과 회복의 방식과 관련이 있다면 미술관은 생태적 전환을 선험적으로 실험하기에 가장 적절한 연구소일 것이다. 그런 다음은? 랭의 충고가 떠오른다. “예술이 하는 일은 새로운 인물, 새로운 공간과 같은 생각거리를 제공하는 것이다. 그다음은 친구여, 그대 하기에 달렸다.” 생태적 전환. 그다음은 친구여, 우리 하기에 달렸다.

Credit

- 에디터/ 손안나

- 사진/ ⓒ Chanel

- 디지털 디자인/ GRAFIKSANG

2025 겨울 패션 트렌드

#겨울, #윈터, #코트, #자켓, #목도리, #퍼, #스타일링, #홀리데이

이 기사도 흥미로우실 거예요!