힐마 아프 클린트를 보는 네 가지 시선

뉴욕 구겐하임 미술관의 스타, 추상미술의 선구자, 자신의 존재를 봉인했던 스웨덴의 여성 작가. 도발적인 키워드로 둘러싸인 힐마 아프 클린트(Hilma of Klint)의 작품을 바라보는 네 가지 시선.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

당신의 힐마

뉴욕 구겐하임 미술관의 스타, 추상미술의 선구자, 자신의 존재를 봉인했던 스웨덴의 여성 작가. 도발적인 키워드로 둘러싸인 힐마 아프 클린트(Hilma of Klint)의 작품을 바라보는 네 가지 시선.

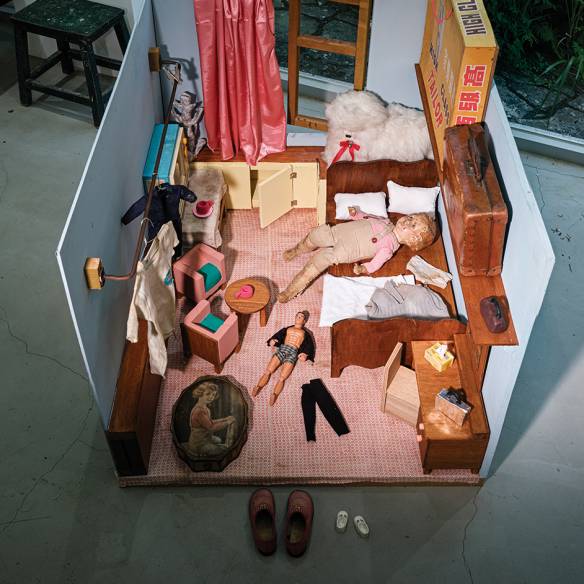

접촉 간격으로서의 대립

<No. 1, 백조>, 그룹 IX: 파트 I, SUW 연작, 1914·1915, 캔버스에 유채, 150x150cm. 힐마 아프 클린트 재단 제공. HaK 149.

<백조> 연작은 하나의 선이 둘로 나뉘는 순간 그 분열의 가장 안쪽에서 여전히 잔존하는 울림을 포착하려는 시도다. 힐마 아프 클린트는 이 연작에서 더 이상 상징을 설명하지 않는다. 대신 상징이 이루어지기 이전의 구조를 열어둔 채 그들이 흔들리는 모습을 조용히 따라간다. 화면은 검고 하얗게 나뉘어 있지만 그 대비는 대립이 아니라 공존의 준비다. 하나가 다른 하나를 지우지 않고 두 존재가 서로를 감싼 채 나란히 있을 수 있는 공간. 회화는 그 공간을 어떻게 지속할 수 있을지를 묻는다.

한 화면 안에는 언제나 두 개의 형상이 있다. 좌우가 아니라 상하로 배열된 이 구조는 무게중심을 흐트러뜨리며 관람자의 시선을 하나의 고정점이 아니라 경계로 이끈다. 위의 백조와 아래의 백조는 서로를 반사하지만 동일하지 않다. 흑과 백은 거울의 짝이 아니라 분리된 두 진동이다. 형상은 반복되지만 그 반복은 규칙이 아니며 차이와 겹침의 여백 속에서 조용히 변화한다. 힐마 아프 클린트는 이 연작을 통해 회화가 갖는 반복의 속성을 단순한 되풀이가 아니라 하나의 인식 구조로 전환하고자 했다.

초기의 화면은 명확한 도상과 색면으로 이루어져 있지만 연작이 진행될수록 선은 무너지고 색은 해체되며 도상은 자취를 감춘다. 곡선은 중심을 잃고 표면 전체에 진동을 남기고 방사형의 구조는 화면을 조용히 잠식해간다. 이 변화는 구상에서 추상으로의 이행이라기보다 회화 내부의 규칙이 천천히 무력화되어가는 과정이다. 질서가 느슨해지고 해석은 유예되며 회화는 어떤 결정도 하지 않은 채 남아 있게 된다. 이는 형태의 소멸이 아니라 해석을 유보하는 구조이며 그 유보 속에서만 더 복잡한 감각이 출현한다.

이 시기의 연작은 제1차 세계대전과 겹쳐 있다. 유럽의 하늘이 검고 하얗게 나뉘던 그 시간에 힐마 아프 클린트는 자신의 화면 위에 또 다른 나뉨을 그리고 있었다. 그러나 그의 분리는 증오가 아니라 조율이었고 긴장은 파괴가 아니라 여백이었다. 이 여백 안에서 백조는 고정된 상징이 아니라 끊임없이 미끄러지는 형태의 망설임이 된다. 그 망설임은 해석되지 않은 채 남겨지고 우리는 이를 완성된 상징으로 보려는 시도를 멈추고 조용히 머무르게 된다.

<백조> 연작은 대립과 조화를 구분하지 않는다. 오히려 조화란 대립의 중단이 아니라 그 지속 안에서 만들어지는 임시적 구조다. 힐마 아프 클린트는 이 구조를 마치 침묵처럼 화면 위에 펼쳐 보인다. 이는 이야기하지 않는 회화이며 의미를 갖지 않는 형상이자 그러나 여전히 강하게 감각되는 힘이다. 흑과 백이 마주한 그 자리에 회화는 완성되지 않고 다만 흔들리는 감각으로 계속 머문다. 그 머묾이야말로 이 연작이 우리에게 요청하는 유일한 응답이다. 최상호(부산현대미술관 학예연구사)

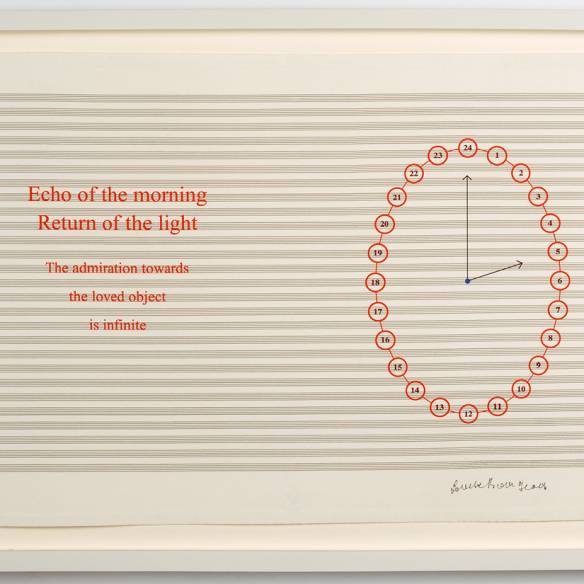

미지의 번역

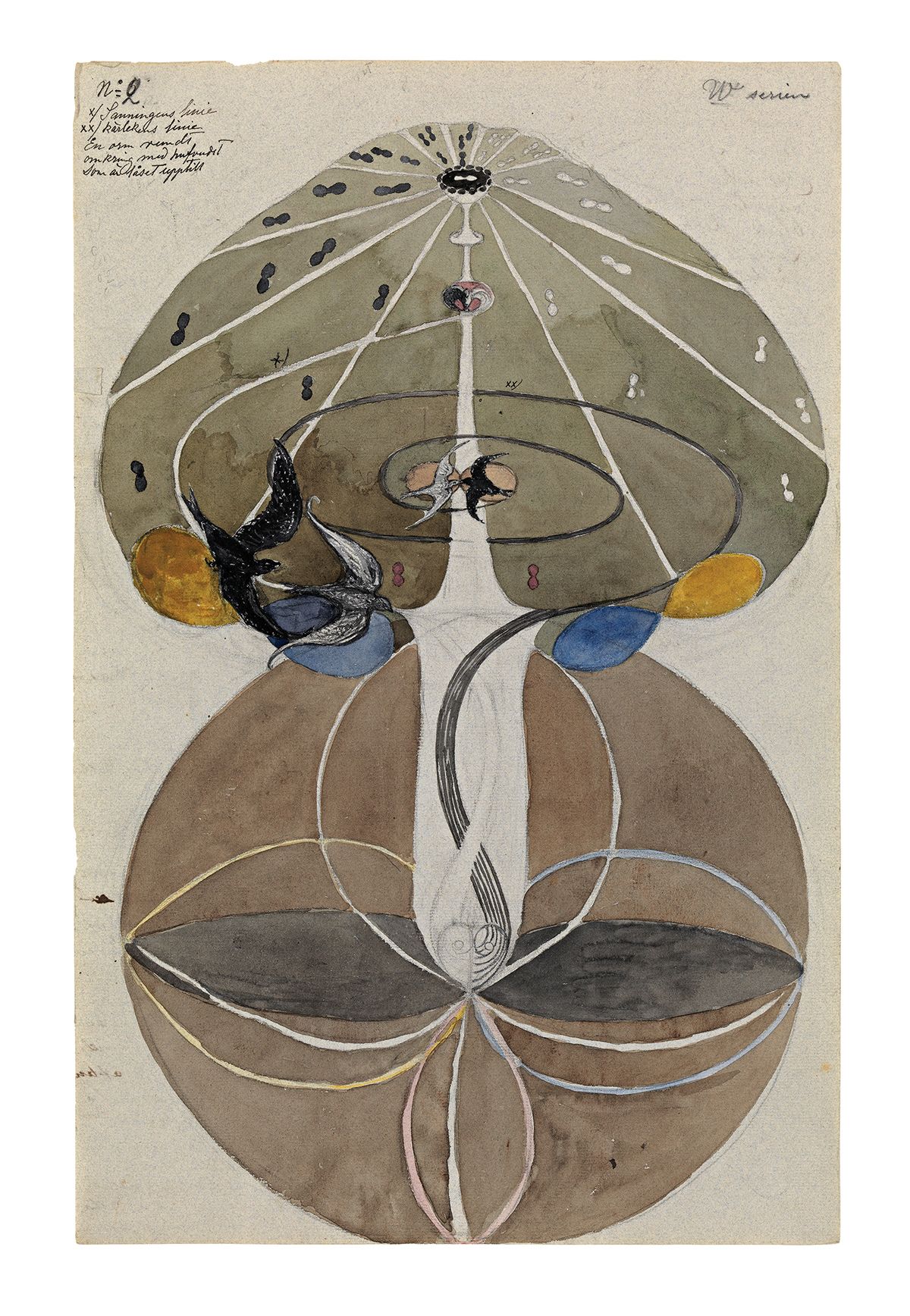

<No. 1, 인식의 나무>, W 연작, 1913, 종이에 수채, 과슈, 흑연, 잉크, 45.7x29.5cm. 힐마 아프 클린트 재단 제공. HaK 133.

영문 모를 유언에 따라 봉인된 그림들이 마치 묵시록처럼 시간 속에 잠들어 있다가 수십 년 뒤 구겐하임의 나선형 공간에서 깨어났다. 작가가 평생 꿈꿨으나 짓지 못한 나선 사원에서 관객들이 빙글빙글 따라 걷는다. 우연이 아니라 조율된 귀환처럼, 계획이 아니라 실현된 예언처럼.

힐마의 그림 앞에서 신비의 맥락을 읽는 일은 그가 번역해낸 세계와 공명하는 일이다. 그는 <지식의 나무> 연작에서 자신이 수신한 나선과 이원의 세계관을 화면에 인쇄하듯 남겼다. 줄기를 따라 오르는 곡선과 씨앗이 되는 심장, 파랑과 노랑의 대비, 지상계와 천상계의 원형을 가로지르는 선들은 그가 평생 천착해온 물질과 정신, 남성과 여성, 시간과 진화 등의 주제를 반복되는 이원구도 속에서 암시한다. 여덟 점의 작품 속 다이어그램은 마치 감수분열된 세포의 시간을 거꾸로 돌리듯 점점 포개지다, 하나의 축으로 수렴하며 새로운 질서를 낳는다.

현대물리학은 선형적 시간 개념에 의문을 던진다. 우리가 ‘현재’라 부르는 것은 모래시계 허리처럼 가늘고 불확실한 순간일 뿐이며, 과거와 미래는 확률의 구름 속에 겹쳐 있다는 것이다. <지식의 나무>가 모래시계처럼 생긴 건 신묘한 우연이겠지만, 힐마는 어쩌면 마치 존재는 고정된 본질이 아니라 끝없이 분열하고 진동하는 입자들로 이루어진 운동이며, 우리가 알고자 하는 모든 지식 역시 그 흐름 속에서 일시적으로 형성되는 패턴일 뿐임을 알고 있었던 것 같다. 힐마는 이 연작을 예술·종교·과학의 통합을 추구한 인지학의 창시자 루돌프 슈타이너에게 선물했다고 한다.

예술가는 과연 자신이 ‘아는 것’을 그리는가. 고대 희랍어에서 ‘아름다움’은 곧 어려움이자 고결함이었다. 세 낱말이 본래 분절되지 않은 하나의 개념이었듯 힐마에게도 예술의 ‘knowledge’는 ‘앎’과 ‘믿음’이 갈라지지 않은 잠재태였을 것이다. 나는 인류가 영혼, 영감, 환상, 꿈, 계시라고 피치 못해 이름 붙인 미지의 감각을 가시적인 세계로 옮기는 모든 시도를 떠올린다. 한때 궤변이던 과학을, 경계를 매개하는 점성가와 마술사를 생각한다. 이 신비는 우리가 영원히 가닿지 못하는 여백의 세계에서 온 감각이 서툰 언어를 빌려 표현되는 것일지도 모른다. 그런 의미에서 예술가는 언제나 미지의 영매이자 번역가인 것이다. 양민정(번역가, 작가)

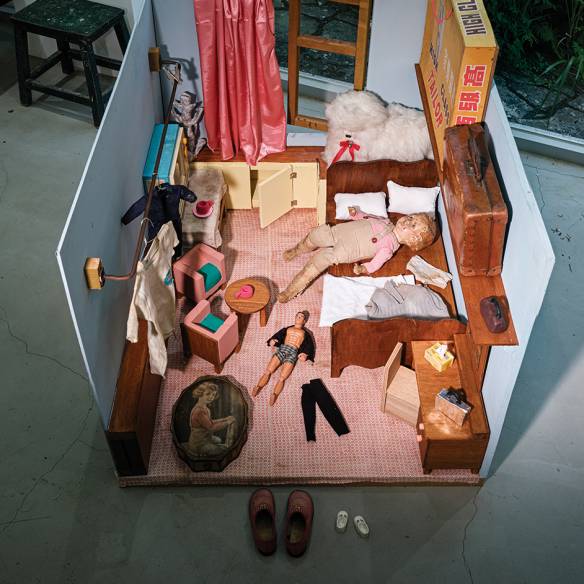

나는 세상의 꽃에서 시작할 것이다

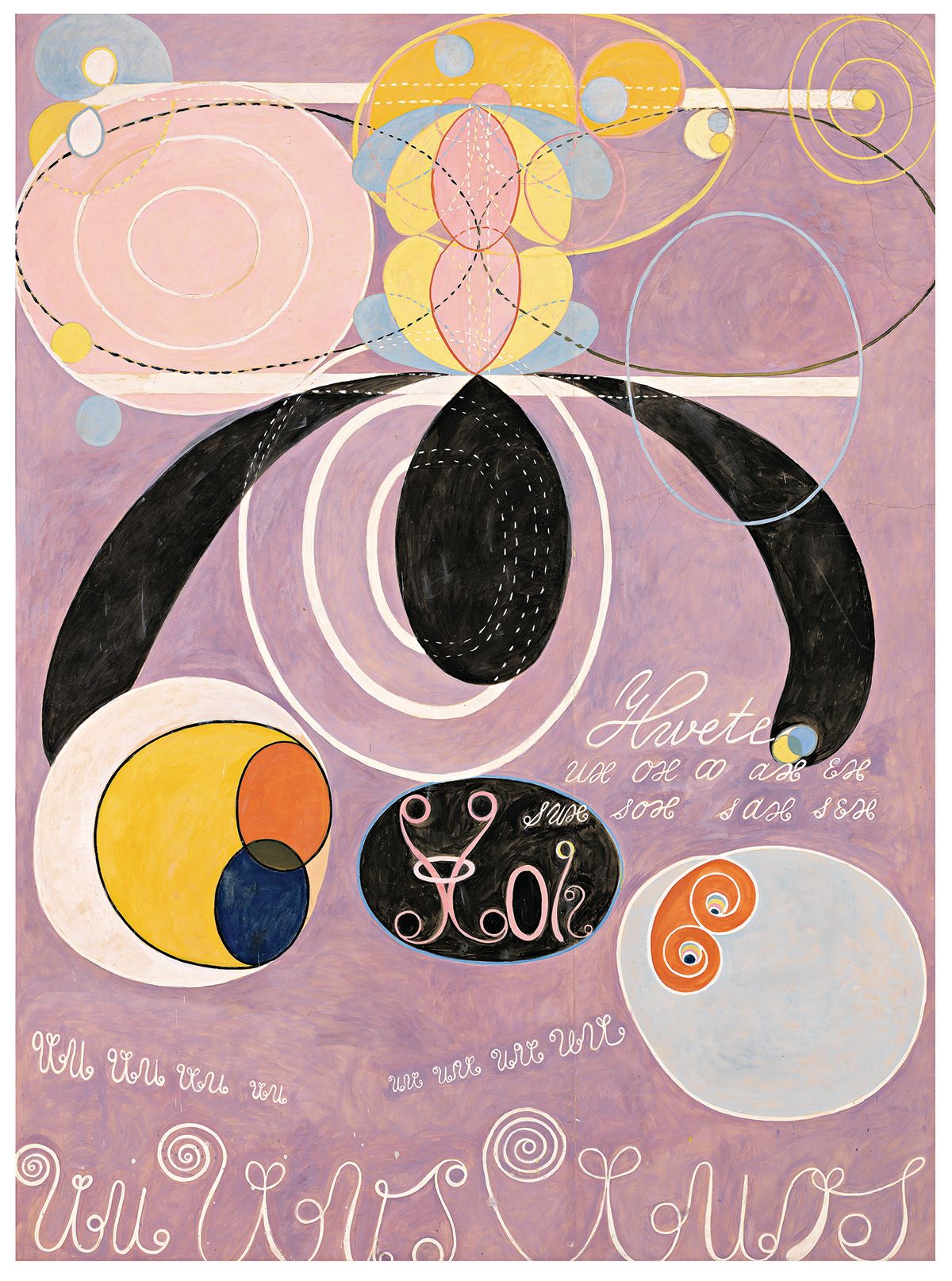

<No. 6, 성인기>, 그룹 IV, 10점의 대형 그림, 1907, 종이에 템페라, 캔버스에 부착, 315x234cm. 힐마 아프 클린트 재단 제공. HaK 107.

선한 사람들도 정작 작가는 곁가지라고 생각할 법한 일들로 분주해 보인다. “추상의 어머니?”, 자신을 어머니라고 부르는 낯선 이들이 과연 탐탁할지. 보존된 그림과 기록은 내면의 신성을 신뢰하지 않고선 결코 가질 수 없는 양이다. 숭고한 나르시시즘. 그리기. 색과 선과 형태와 스케일을, 습관과 의미와 질문을 축적하기. 오고 가기. 갈팡질팡하기. 리듬. 모으기. 호흡. 자기 작품을 직접 아카이빙 하는 태도. 작품과 그림 속 요소들을 혹시나 오해할 사람들을 위해 해설서 만들기. 물감 섞기. 템페라를 위한 계란. 섬의 빛. 어둠. 스웨덴의 빛. 겨울, 긴 빛과 고요. 그 리듬. 아방가르드는 분명 새로운 리듬의 일이다. 숲에 들어가기. 오래 젖은 흙. 미끄러운 이끼와 거머리들. “나는 세상의 꽃에서 시작할 것이다(아프 클린트)”, 그는 그렇게 했다. 하늘, 태양, 밤, 별, 우주. 2025년의 가야트리 스피박이 벵골의 불가촉천민 아이들에게 우주의 모습을 담은 동영상을 보여준다. 모습. 행성의 필요. 필요? 그림 속 ‘WU’는 인간의 본질, 소용돌이는 발전 또는 심연, 분홍은 생명, 파랑은 여성, 노랑은 남성…. 다 읽을 순 없다. 사람들이 화내지 않았으면 좋겠다. 그의 영성과 신지학에 대한 관심, 루돌프 슈타이너와의 관계, 누가 먼저 추상했는지, 그런 일에 대해서는 학자들이 차차 할 일이 아직 많다. 동아시아의 각종 무속과 신앙 범벅인 여성으로서 솔직히 말하자면 그를 둘러싼 어떤 정보나 서사도 나를 놀라게 하지 않는다. 누구도 그의 그림 앞에서 감히 다투지 않았으면 좋겠다. 조용히 보면 좋겠다. 아프 클린트는 하늘에서 땅으로 떨어지는 운석처럼 자신만만하고 정확하게 자신의 일을 해낸 예술가다. <The Ten Largest>는 약 세로 3.3m, 가로 2.4m 사이즈의 그림 열 점으로 각기 사나흘에 하나씩 그려졌다. 이 시리즈에서는 자기 발견의 경탄과 확신의 희열이 강력하게 느껴진다. 그녀는 거부하지 않는다. 나는 거절하지 않는다. 임유영(시인)

힐마의 파란 눈꺼풀

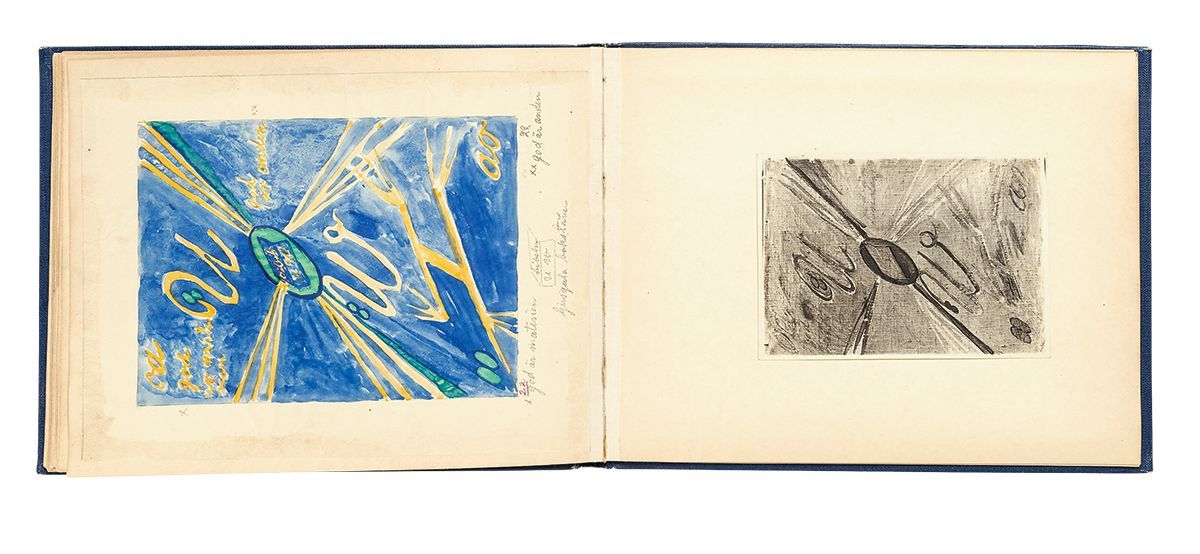

<청색 화첩 제1권: 태초의 혼돈>, 연도 미상, 천으로 제본한 책 속 종이에 사진, 연필, 수채, 17x23cm. 힐마 아프 클린트 재단 제공. HaK 1171.

에로스의 청색 눈꺼풀(κυανόβλεφαρος)에 대한 오래된 시가 있다. 이비코스의 시는 사랑의 신이자 열망 그 자체인 에로스에 대해 이렇게 쓴다. 1“에로스는 다시, 어두운 청색 눈꺼풀로 녹아내리듯 나를 응시하며 Eρος αὖτε με κυανέοισιν ὑπὸ βλεφάροις τακέρ’ ὄμμασι δερκόμενος” 이 파란 응시는 나와 세계의 간격을 허문다. 에로스에 사로잡힌 이는 자기를 허물어뜨리고 타자와 접속해야만 한다. 이 강렬한 푸른빛은 에로스에게만 한정되는 것이 아니다. 호메로스의 서사시에서 아테나의 회청색 눈을 가리키는 것 역시 동일한 표현이다. 고대 그리스어 ‘κυανόβλεφαρος’는 눈꺼풀과 눈 모두를 아우를 수 있었다. 신이 지닌 눈꺼풀과 눈, 눈빛의 청색은 신성과 신비로부터 길어 올려진 색채였다. 힐마 아프 클린트의 <청색 화첩(Blue Notebooks / Bla Bockerna)> 연작을 보고서 나는 그 청색으로부터 신의 눈꺼풀을 떠올렸다. 눈꺼풀이자 눈이며 눈빛인 청색. 책의 표지가 자기의 안쪽을 감추는 동시에 그것을 호소하기 위해 존재하듯 ‘κυανόβλεφαρος’라는 아름다운 표현은 눈을 감추는 눈꺼풀이자 눈의 본질인 시선으로 존재한다. 에로스는 세상을 움직이는 정동이다. 앤 카슨은 <에로스, 달콤씁쓸한>에서 그런 에로스의 힘에 대해 쓰며 그의 파란 눈꺼풀을 언급한다. 힐마 아프 클린트의 <청색 화첩>이 바로 그 색채의 징표를 지니게 된 것은 순전히 우연이었을까? 이들의 청색은 불가피한 세계의 이치를 향한 경외와 열망을 함축한다.

1906년 힐마 아프 클린트는 ‘신전을 위한 그림들’을 그리라는 홀연한 계시를 받았다. 그가 회화 연작을 시작한 시기는 <청색 화첩>의 제작 시기와 겹친다. 힐마의 작업은 자신이 알아챈 세상의 이치, 그 은밀한 빛과 어둠을 드러내기 위한 것들이었다. 작품들은 세상만큼 큰 비밀을 드러낸다. 한편으로 힐마는 그 비밀을 작은 화첩 크기로 줄일 수도 있었다. 책 모습을 한 파란 눈꺼풀이 닫히는 순간 거기 담긴 것들이 함께 감추어지도록. 그러니 <청색 화첩>은 다른 무엇보다도 힐마가 우리에게 해보인 일을 닮았다. 오래전 그는 비밀을 그렸고 그것을 숨겼으므로. 그리고 비로소 이 청색 눈꺼풀이 다시 열렸을 때, 세계는 그 응시에 한 차례 허물어졌다. 오래전 시로 쓰인 신들의 파랑이 모든 것을 새로이 탄생시켰듯이. 최영건(소설가)

1 Denys Page 편, <Poetae Melici Graeci> (Cambridge: Cambridge University Press, 1962), 287쪽.

※ «힐마 아프 클린트: 적절한 소환»은 부산현대미술관에서 2025년 10월 26일까지 열린다.

Credit

- 글/ 박의령

- 디자인/ 진문주

- 디지털 디자인/ GRAFIKSANG

2025 가을 패션 트렌드

가장 빠르고 쉽게 따라할 수 있는 셀럽들의 가을 패션

이 기사도 흥미로우실 거예요!