디자인 마이애미에서 발견한 한국 공예의 멋

디자인 마이애미 인 시추(DESIGN MIAMI IN SITU)가 서울에 상륙했다.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

THE BEAUTY OF ESSENTIALS

디자인 마이애미 인 시추에서 한국 공예에 스며 있는 동시대적 가치를 음미하다. 자연과 노동과 이야기의 멋에 대하여.

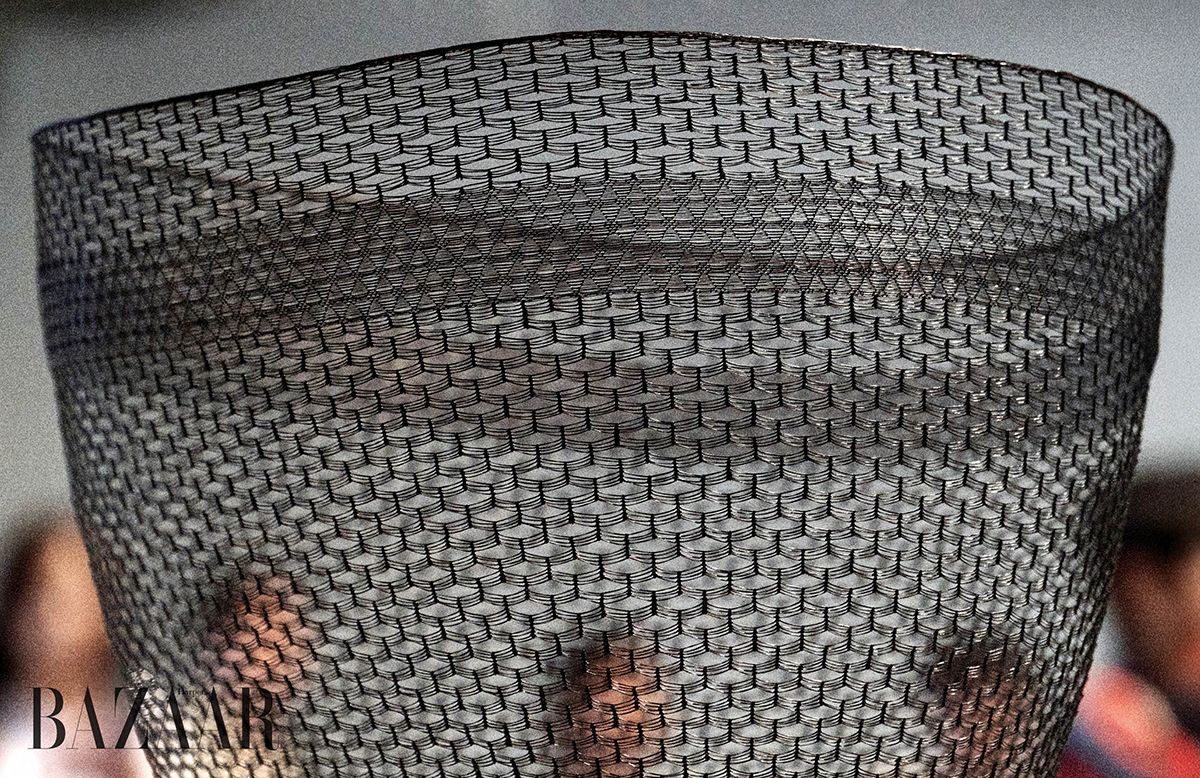

정다혜, <A Time of Sincerity>, 2025, Black horsehair, 430x330xH 275mm. Courtesy of SOLUNA FINE CRAFT.

‘밝게 비추다, 일정한 관점으로 바라보다’는 의미를 가진 한국어 조명(照明, jo-myeong)에서 영감을 받았다는 이번 전시 «창작의 빛: 한국을 비추다(Illuminated: A Spotlight on Korean Design)»는 아트 바젤, 프리즈, 테파프와 함께 세계 4대 아트페어로 불리는 디자인 마이애미가 창립 20주년을 맞이해 선보이는 전시다. 디자인 마이애미가 매년 12월 마이애미에서 열리는 페어라면, 디자인 마이애미 인 시추(Design Miami in Situ)는 큐레토리얼의 성격이 가미된 특별 전시에 가깝다. 2023년 파리, 2024년 LA에 이어 올해는 아시아 최초로 서울에서 열렸다. 전시 제목에서 짐작할 수 있겠지만, 이국적 디자인의 향연이라기보다는 한국 공예가 지닌 고유한 감수성과 현재적 의미를 돌아보는 자리에 가깝다. 인 시추의 기획 의도 자체가 지역 디자인 커뮤니티를 기념하고 육성하기 위함임을 상기한다면, 이번 전시는 오늘날 한국 디자인과 한국 공예가 지닌 국제적 위상은 물론이고 미래의 성장 가능성까지 공식적으로 입증하는 일종의 이정표인 셈이다. 젠 로버츠 디자인 마이애미 CEO는 서울을 선택한 이유에 대해 “지난 10년간 한국 작가, 갤러리, 컬렉터들의 아트페어 참여가 꾸준히 늘어난 점에 주목했다”며 “14년 전만 해도 디자인 마이애미에 참여하는 한국 갤러리는 단 한 곳에 불과했지만, 현재는 많은 한국인 작가가 우리와 함께하고 있다”고 말했다. 런던·파리·뉴욕·LA에 지점을 둔 카펜터즈 워크숍 갤러리, 뉴욕의 살롱 94 디자인, 런던의 찰스 버넌드 갤러리, 브뤼셀·제네바의 오브젝트 위드 내러티브 등 세계적인 디자인 갤러리들과 김민재, 이광호, 정다혜, 김희찬 등 국제 무대에서 주목받고 있는 한국 작가 총 71명이 참여했다. 그러므로 이어지는 지면은 언제나 우리 곁에 있었던 아름다움을 문자 그대로 괄목하여 비추는 데 의미를 두었다. 자연과 노동과 이야기. <바자>가 이번 전시에서 추출한 세 가지 키워드를 통해 한국의 디자인, 한국의 공예, 한국의 미감을 다시 들여다본다.

최병훈, <Afterimage of Beginning 018-499>, 2018, Black urethane finished on red oak, scholar stone, 660x360x570mm. Courtesy of Friedman Benda and Byung Hoon Choi.

Nature

공예는 재료와 인간, 그리고 자연의 관계를 다시 묻는 사유의 장이다. 최병훈은 인간의 심성에 잘 어울리는 돌을 재료로 선택했다. 무위의 깊이를 전하기 위함이다. 김희찬에게 장인정신이란 단순히 물건을 잘 만드는 솜씨가 아니다. 거기엔 자연을 향한 제작자와 소비자의 태도가 담겨있다. 지속 가능성이 전 세계적 의제가 된 오늘날, 공예만이 담보할 수 있는 고유한 정신이 있다.

김희찬, <Untitled #18>, 2024, Walnut, copper wire, 1040x1090xH 1030mm. Courtesy of Charles Burnand Gallery.

김희찬

Untitled #18

제가 만드는 연작은 손(인간), 재료(자연), 그리고 형태의 관계를 탐구하며 우리가 현대사회에서 점점 잃어가고 있는 유대감을 회복하려는 시도를 담고 있습니다. 전통 배 제작, 통 제작, 바구니 엮기 등 다양한 제작 기법을 재해석하여 얇게 켠 목재를 열로 구부리고 결에 구멍을 내어 금속선으로 엮습니다. 목재는 본래의 형태로 돌아가려는 힘을 드러내고, 저는 그 에너지를 수용하며 형태를 함께 만들어냅니다. 이렇게 태어난 조형은 벌집, 씨앗 껍질, 혹은 신체의 일부처럼 유기적이면서도 낯선 형상을 띠고, 재료와 제가 주고받는 긴밀한 대화를 시각적으로 구현합니다.

나무에 대하여

저에게 재료는 단순한 수단이 아니라 함께 작업하는 ‘동반자’입니다. 특히 나무는 숨 쉬고, 저항하며, 스스로 방향을 제시하는 존재입니다. 저는 그 살아 있는 에너지를 사랑합니다. 동시에, 예상대로 흘러가지 않는 완고함 때문에 늘 갈등도 겪습니다. 하지만 그 긴장과 불완전성이야말로 제 작업을 살아 있게 만드는 요소입니다.

공예에서 믿는 것

저는 ‘재료는 살아 있다’는 것을 믿습니다. 나무든 금속이든 그 안에는 고유한 에너지와 의지가 있습니다. 저는 그것을 억누르기보다 함께 협업하려 합니다. 이 믿음은 제 작업의 시작이자 끝, 그리고 가장 중요한 원칙입니다.

김준용, <Yellowish Deep Gray Night>, 2024, Blown and coldworked glass, H 312xø 480mm. Courtesy of Gallery Sklo.

Labor

오늘날 공예는 호모 사피엔스, 호모 루덴스보다 본질적으로 순수한 호모 파베르로서의 인간을 상기하는 행위이다. 우리는 노동 없는 삶이 미덕처럼 여겨지는 시대에 살고 있다. 하지만 공예는 정반대편에 서 있다. 이를 테면 김준용의 유리 조형은 1,200도의 화염 앞에서 부드러워진 유리에 입김을 불어 넣음으로써 완성된다. 공예는 노동을 통해 사물을 만든다. 배세진은 오늘날 공예의 의미가 거기에 있다고 믿는다.

배세진, <Waiting for Godot 289211-292183>, 2019, Stoneware clay, 360x360x460mm. Courtesy of Sejin Bae.

배세진

Waiting for Godot 289211-292183

모든 작품의 제목은 사뮈엘 베케트의 희곡에서 차용한 ‘고도를 기다리며’입니다. 오지 않는 고도를 기다리는 두 명의 주인공 모습이 점토를 다루는 일과 비슷하기 때문입니다. 모든 작품의 조각에는 각자 고유의 일련번호가 있습니다. 15년 이상 기록된 번호는 어느덧 30만 개 이상이 되었습니다. 이번 전시 출품작은 그중 일부입니다.

점토에 대하여

점토는 가장 오랜 시간 동안 만들어진 재료입니다. 돌이 풍화되어 점토가 되는 과정은 인간이 가늠하기 어려운 시간입니다. 이 점토를 다시 돌과 같은 형태로 환원시키는 것은 자연의 시간을 거슬러 올라가는 것과 유사합니다. 이러한 특성으로 인해 도예가는 언제나 흙이 준비되었을 때 일할 수 있습니다. 흙이 준비되기를 기다려야 합니다. 이것이 점토를 다루는 일의 가장 큰 매력입니다. 또한 도예의 특성 중 하나는 만드는 재료와 최종 결과물의 화학적 성질이 다른 재료라는 점입니다. 점토를 성형해 세라믹이 되는 과정은 작업자에게 가장 어려운 순간입니다.

공예에서 믿는 것

일한 만큼 기술이 늘고, 일한 만큼 돈을 벌며, 노력한 만큼 주체적인 삶을 영위할 수 있다고 믿지 않으면 도예가로 존재할 수 없습니다.

천우선, <Open Vase 0822>, 2022, Nickel silver, cooper, 470x460xH 450mm. Courtesy of SOLUNA FINE CRAFT.

Story

한국의 공예를 단순히 과거의 유산이나 전통 기술로 규정할 수는 없다. 그 안에는 우리 민족의 정서와 철학이 스며 있다. 천우선은 동양 사상의 핵심이라고 할 수 있는 채움과 비움, 틈의 미학을 작업에 적극적으로 끌어온다. 나아가 한국 사회의 동시대적 징후를 공예적 시선으로 풀어내는 작가들도 있다. 전은미처럼 재료를 해체해 사회문화적 메시지를 담거나, 공예와 예술의 경계를 허물며 새로운 가능성을 모색하는 시도가 이어지고 있다.

전은미, <Mythical fox Tails>, 2019, Silver, small intestine of cow, thread, ink, 240x410xH 30mm. Courtesy of Gallery O.

전은미

Mythical fox tails

한국 설화에서 상징적인 존재인 구미호, 그중에서도 ‘여우 꼬리’에 담긴 의미에 주목하며 이 작업을 시작했습니다. 구미호는 역사적으로 매혹과 위험이 공존하는 여성상으로 그려져 왔죠. 이러한 고전적 상징을 오늘날 사회 구조 속 여성에게 요구되는 역할, 그에 대한 저항 사이에서 발생하는 필연적인 갈등으로 확장하여, 마치 가면처럼 여성의 다면성을 드러내고자 했습니다. 소의 내장을 정제한 양피지를 여러 겹 쌓아 올리는 방식으로 작업하는데, 이 얇고 투명한 막들이 켜켜이 쌓여 만들어내는 섬세한 결은 마치 실제 유기체의 깃털처럼 빛을 반사하며 생명력을 부여합니다. 동시에, 피부 위에 덧대어지는 또 하나의 피부처럼 느껴져 착용자를 감싸는 듯한 입체감을 선사합니다. 이를 통해 단순히 장신구의 역할을 넘어 착용자 내면의 이야기를 담아내는 ‘두 번째 피부’이자, 현대사회 속에서 스스로를 지켜내기 위한 ‘변장’의 도구가 되기를 바랐습니다.

양피지에 대하여

저는 장신구 제작에 있어 극히 이례적이며, 어쩌면 생경하거나 심지어 불편하게 인식될 수도 있는 소의 내장을 정제한 양피지를 주된 재료로 선택하였습니다. 현대 장신구의 개념을 확장하고, ‘아름다움’이라는 미학적 가치를 보다 심층적으로 탐구하고자 하는 의지에서 비롯되었죠. 물론 살아 있는 유기체의 특성상 가공 및 보존 과정에서 예측 불가능한 변수들이 있습니다. 더불어 이 재료가 사회적으로 내포하고 있는 선입견 때문에 일부 관람객에게 거부감을 불러일으킬 수도 있죠. 그러나 ‘기피될 수 있는 이미지’가 정교한 작업을 통해 영롱하고 섬세한 아름다움으로 승화되는 과정이야말로, 제 작품이 전달하고자 하는 가장 강력한 메시지입니다.

공예에서 믿는 것

세상에 존재하는 모든 것들, 심지어 낯설거나 외면받을 수 있는 것들 속에서도 본질적인 아름다움과 무한한 가능성을 발견하고, 그 내면에 담긴 깊은 이야기와 의미를 가장 진실한 형태로 조형하여 마침내 소통할 수 있다는 신념. 에디터/ 손안나

Credit

- 사진/ 오준섭

- 디자인/ 한상영

- 디지털 디자인/ GRAFIKSANG

2025 겨울 패션 트렌드

#겨울, #윈터, #코트, #자켓, #목도리, #퍼, #스타일링, #홀리데이

이 기사도 흥미로우실 거예요!