LIFESTYLE

고려의 맛을 찾아서, <온지음이 차린 맛:뿌리와 날개>

<온지음이 차리는 맛 뿌리와 날개>는 한식의 원형을 모색하며 고려의 식문화를 탐구한다.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

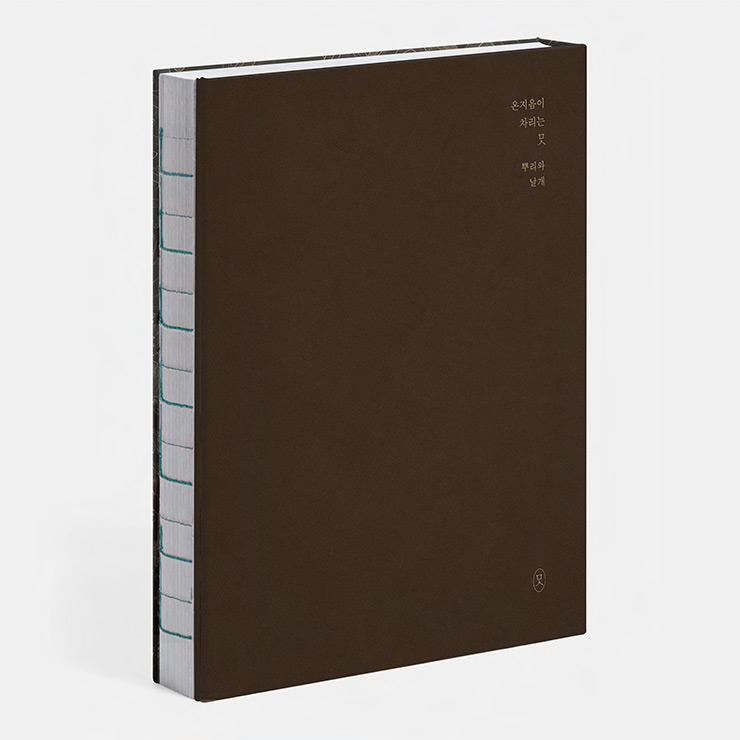

그 아름다운 식기에 담겼던 음식은 무슨 맛일까? 그간 ‘고려 음식’이라 하면, 쉽사리 실체를 떠올리기 어려웠을 것이다. 조선처럼 고조리서가 충분히 남아있지 않아 이북 음식을 아는 이들 사이에 신기루처럼 전해졌으니. 최근 우리 전통 음식을 연구하는 온지음 맛공방이 펴낸 책 <온지음이 차리는 맛: 뿌리와 날개>는 고려의 식문화를 새롭게 해독하는 시도라고 보아도 무방하다. 책은 약 1천 년 전, 당대의 국제 교류 상황과 발굴된 유물 등을 바탕으로 마치 고고학자의 자세로 고려 음식에 접근하도록 만든다. 예를 들면 수도였던 개성의 지도를 덧붙여 고려 음식의 토대가 되는 개성 음식을 상상하게 만들고, 난파선에서 출토된 도기에 홍합젓갈이 담긴 사료를 소개하며 레시피와 연결하는 식이다. 역사와 미학을 제시한 다음 재해석한 요리를 내어놓는다.

음식의 면면을 살펴보면 풍류, 그 자체다. 송나라에서 유입되어 독자적으로 꽃피운 차 문화와 그로 인해 다양해진 다식, 국교인 불교에서 뻗어나간 채식 문화, 페르시아, 원나라 등 여러 나라와 교역하며 발달한 술과 어울리는 요리까지. 폭넓은 스펙트럼을 아우른다. 눈길을 사로잡는 대목은 고려의 전채요리다. 새하얀 비녀를 닮은 옥잠화 꽃잎 안에 소고기와 버섯을 채운 ‘옥잠화꽃쌈’은 여느 프렌치 파인 다이닝 애피타이저 앞에서도 어엿할 만큼 예쁘다. 생경한 음식으로 미식가들의 호기심을 자극하는 반면, 조랭이떡국이나 한옥 카페 인기 디저트 ‘개성주악’ 등도 소개하며 동시대와 접점을 찾는다.

나아가 부록에서 애주가로 잘 알려진 고려 문인 이규보와 이색의 미식 시, 시인 백석 등 작가들이 작품에서 이북의 맛을 묘사한 글을 수록한 점도 흥미롭다. “잘 친 흰떡을 참기름 묻혀가며 손바닥으로 가늘게 굴리구요. 서울 흰떡보다 가늘게 되면 대칼로 잘룩하게 허리를 조이고, 다음엔 아주 똑 끊고, 한 번 조이고 똑 끊고 하면 마치 조그만 누에고치 모양 같기도 하고 8자 모양 같기도 하고… 나는 연방 조랑떡 만드는 시늉까지 손으로 해가며 열심히 주워섬겼다. 마치 지극한 예술 애호가가 절묘한 예술품을 가지고 논할 때처럼 도도한 감흥을 느꼈다.” 개성이 지척인 옛 경기도 개풍군이 고향인 박완서 선생의 맛깔스러운 문장들을 읽다 보면 자연스레 입맛이 돋고, 군침을 꼴깍 삼키게 된다.

단어 그대로 ‘Korean Food’의 원형이었던 고려의 음식. 매주 <뉴욕 타임스> 푸드 섹션에 한식 레시피가 소개되는 오늘날, 이 책이 전통 이상의 의미를 가질 수 있는 것은 무엇이든 포용하며 창의적으로 자신들의 식문화를 가꾸던 고려인의 우아한 삶의 태도 때문일 것이다. 다 읽고 나면, 외국 레시피 북은 덮어두고 잠시 아름다운 고려 음식과 문장을 떠올리며 성실히 밥상을 차리고 싶어진다.

Credit

- 에디터/ 안서경

- 사진/ 온지음

- 디지털 디자인/ GRAFIKSANG

2025 겨울 패션 트렌드

#겨울, #윈터, #코트, #자켓, #목도리, #퍼, #스타일링, #홀리데이

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

하퍼스 바자의 최신소식