LIFESTYLE

우리나라 마지막 전통 부채, 지우산 장인을 만나다

부채는 바람을 불러일으키고 지우산은 태양을 피해 그늘 아래로 바람을 부른다. 구례와 전주에서 만난 바람.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

찌고 말려 특유의 색을 얻은 대나무.

부채가 유명한 곳이라면 전주, 대나무가 유명한 곳은 담양. 조선시대 임금님이 선자청을 둬 부채를 만들었던 전주는 여전히 선자장이 모여 있는 고장이다. 대나무 얘기라면 조금 다르다. 부채는 바람을 내는 도구다. 바람이 잘 나려면 얇을수록 좋다. 그래야 팔랑팔랑 바람을 갖고 논다. 살을 가느다랗게 깎아도 탄성이 유지되려면 아주 강한 대나무를 써야 한다. 부채 만들기에 적합한 대나무가 자라는 곳은 지리산 인근이다. 녹음 위를 인장으로 지그시 누른 듯 산도 땅도 푸른 구례 분지에 유일하게 전통방식으로 부채를 만드는 ‘죽호바람’이 있다. 대표인 김주용 씨는 대나무밭과 뗄 수 없는 연으로 유일함을 지키는 중이다. “장인들은 봄, 여름에는 전주에서 부채를 만들고 가을에 농사일을 하고 겨울이 되면 지리산 지역에 와 대나무를 직접 사서 깎는 작업을 두세 달 동안 하셨어요. 할아버지께서 그 어르신들을 위한 하숙 업체를 하셨죠. 좋은 대나무밭을 소개하고 대나무 베어 오는 게 힘든 일이니까 일손도 도와드리고. 그러다가 7남 1녀이던 아버지 형제들이 대나무밭을 사서 분업화가 시작됐어요. ‘이제 겨울에 안 오셔도 괜찮아요. 저희가 하겠습니다’가 된 거죠. 나무를 베어 쪼개고 뜨고 살까지 놔서 전주로 올려 보내요. 거기에 한지를 바르고 모양을 오려 손잡이를 붙이면 완성됩니다. 제일 고된 작업을 여기서 다 한 거죠.” 온 마을 사람들이 모여 하던 공정을 이제는 중국에 내줬다. 우리나라에서 유통되는 부채의 대부분이 이렇게 중국에서 온 재료에 한지만 붙인 것들이다. 부챗살과 자루를 깎아 한지를 붙여 만드는 전통부채 제작 과정을 손수 하는 곳은 죽호바람뿐이다. 작업을 하던 이들이 노쇠하고 수요가 없어지면서 전통은 순식간에 무너졌다. 열악한 상황에도 부채를 만드는 이유는 뭘까?

합죽선용으로 쪼갠 대나무.

김주용 씨는 더운 여름 가벼운 에코 백에 슬며시 부채 하나를 넣어 다니는 사람들이 많아지길 바란다. 우리가 전통 부채로 알고 있는 평평하고 둥근 단선 부채를 변형해 네모난 부채를 만들거나 치마를 연상하게 하는 치마부채처럼 현대적인 디자인을 더해 부채를 만들고 있다. 옛 장인들이 농사를 짓던 가을이 되면 새로운 부채를 만들기 위해 시행착오를 반복한다. 죽호바람의 부채에는 아직 명인도 장인도 아닌 부채장이가 사계절 모은 바람이 스며 있다.

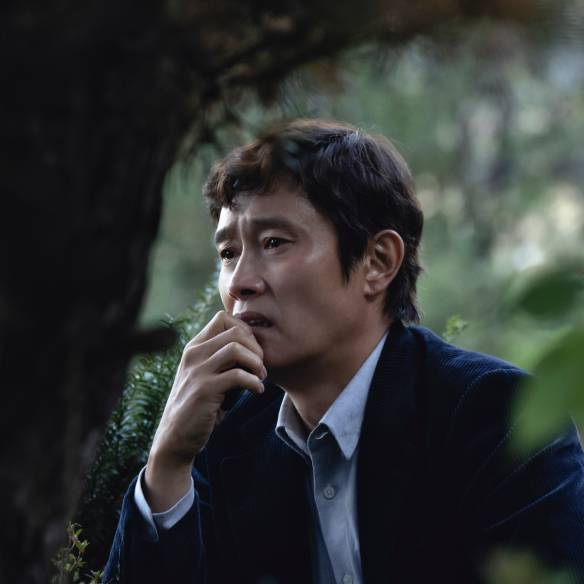

자신을 부채장이라 소개한 김주용 대표.

부채의 모양을 잡는 철형.

살에 한지를 발라 말리는 과정.

촘촘하게 꿴 실은 윤규상 장인만의 시그너처다.

전주는 부채로 유명하지만 우산 수공업으로 이름을 알린 마을도 있다. 전주미래유산 11호로 지정된 ‘장재마을’은 오래전 지우산을 만들‘던’ 곳. 이제는 일반 주택가이며 이름으로만 남아 있다. 우리나라에서 마지막 남은 전라북도 무형문화재 제45호 우산장, 윤규상 장인도 그 옛날 장재마을에서 수공예 우산 기술을 배웠다. 1957년 열일곱의 나이였다. 비닐이나 천이 나오기 전 사람들은 으레 종이로 만든 우산을 썼다. 꼭지와 살, 대가 쇠로 대체되고 종이가 천으로 변한 것뿐이다. 전국에서 사용하는 모든 지우산을 전주에서 만들던 시절에는 철저하게 분업화돼 있었다. 꼭지 같은 부속품은 전부 기계로 만들었다. 윤규상 장인도 다른 사람들과 마찬가지로 기술을 연마하고 돈을 모아 결과적으로 우산공장을 운영했다. 처음엔 지우산을 만들었고 비닐우산을 만들다 그것마저 사라지자 대나무로 뜨개바늘을 만들었다. 어릴 때부터 살을 맞댄 대나무인지라 쉽게 놓지 못했다.

벽을 장식한 조각 우산.

하나하나 손으로 깎아내는 작업 중인 윤규상 장인.

순서대로 연결해놓은 살.

색색의 한지를 바른 지우산.

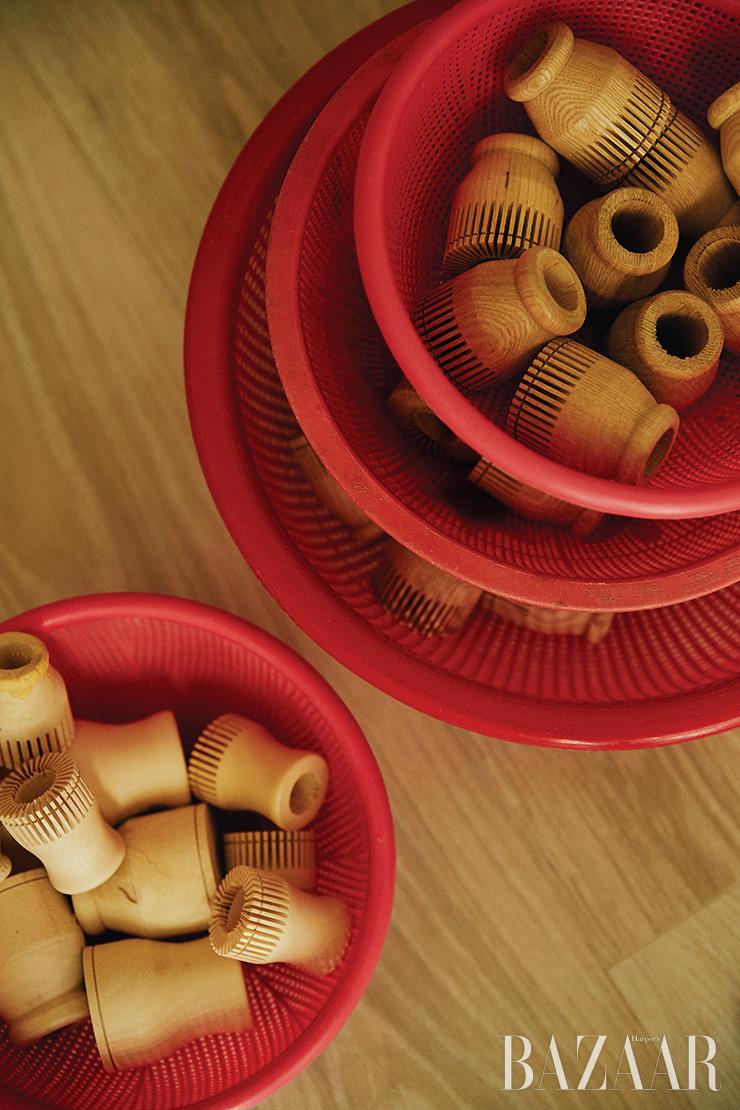

여러 크기의 우산 꼭지.

Credit

- 에디터/ 박의령

- 사진/ 김연제

- 디지털 디자인/ GRAFIKSANG

Celeb's BIG News

#에스파, #올데이 프로젝트, #김다미, #호시, #몬스타엑스, #블랙핑크, #스트레이 키즈, #BTS

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

하퍼스 바자의 최신소식