«지속 가능한 미술관: 미술과 환경»전은 환경 문제에 대한 의식이 증대되는 시대에 자원 집약적인 전시와 그러한 전시를 가능케 하는 미술관 제도에 대해서 아무런 언급이 없다는 관찰에서 시작한다. 특히 미술관 활동에서 발생하는 환경 문제는 많은 부분 암묵적으로 용인되어왔음을 일반에게 고백함으로써 문제 해결에 조금 더 가까워질 수 있을 거라고 생각한다.

이전 전시에서 나온 폐기물을 그대로 보여준다는 점에서 부담이 있었다. 미술관 내부의 문제를 굳이 밖으로 드러내야 하는지에 대한 고민도 있었고…. 특히 함께 일하는 동료에게 폐를 끼치는 것 같아 매우 조심스러웠는데, 모두가 전시 후 나오는 폐기물에 대해서 분명한 책임감을 느끼고 있었고 이를 최소화하기 위한 노력이 없던 것도 아니기 때문에 더욱 그랬다. 어쨌든 이 문제에 연루된 우리 모두가 미술관의 지속가능성을 위해 함께 고민해보자고 설득했고 많은 동료가 동참해주었다.

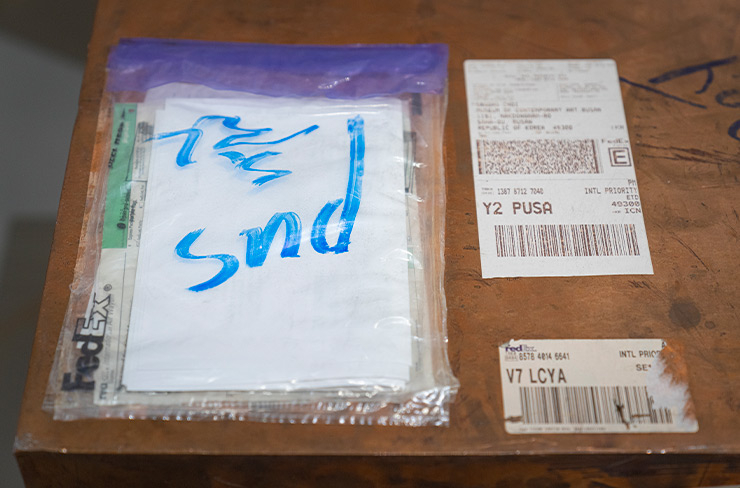

월리드 베시티, <24인치 구리 (페덱스 대형 크래프트 박스 ⓒ2005 FEDEX 330510), International Priority, Los Angeles-Ecatepec trk#793425792928, April 8-9, 2010, International Priority, Mexico City-London trk#857840146641, Oct 13-15, 2010, International Priority, London-Busan, trck#138787127040, April 20-29, 2021>, 2021, 광택 있는 구리, 페덱스 배송조회 송장, 배송라벨, 61x61x61cm, Zabludowicz Collection 소장.

일반적으로 하나의 전시를 여는 과정에서 얼마나 많은 환경오염이 유발되나?

예를 들어보겠다. 이번 전시에는 총 6점의 작품이 뉴욕에서 출발하여 부산현대미술관에 도착한다. 작품의 총 무게는 1,273kg이다. 뉴욕공항(JFK)에서 인천 공항(ICN)까지 거리는 1만1천92km이다. 항공 운송 시, 발생하는 이산화탄소 배출량은 15.98tCO2eq이다. 인천공항에서 부산현대미술관까지 거리는 432.54km이며 트럭 운송 시 발생하는 이산화탄소 배출량은 0.12tCO2eq이다. 즉, 뉴욕에서 부산현대미술관까지 작품 항공 운송에 배출되는 이산화탄소는 16.1tCO2eq이며 이는 편도 기준으로, 작품을 돌려보낸다면 총 32.2tCO2eq의 이산화탄소가 배출된다. 이는 한국인의 1인 연간 이산화탄소 배출량(14.1tCO2eq, 2018년 기준)의 2배가 넘는다. 항공 운송 시, 뉴욕에서 출발하여 부산까지 도착하는 시간은 작업 시간을 포함하여 약 15일이 소요된다. 반면 뉴욕에서 부산현대미술관까지 같은 6점의 작품을 해상으로 운송한다면 총 거리는 왕복 3만7천354km, 총 이산화탄소 배출량은 0.82tCO2eq으로 항공 운송의 약 1/40 수준이다. 하지만 소요 시간은 작업 시간을 포함하여 약 60일로, 항공 운송의 4배 정도 소요된다. 그래서 대부분의 미술관이 항공 운송을 선호한다. 이 내용은 조사를 통해 밝혀진 ‘사실’이다. 무조건 항공 운송에 반대한다기보다는 이러한 ‘사실’을 있는 그대로 드러내고 과연 무엇이 지속가능한 방법인지 토론해보고자 하였다. 전시 규모에 따라 다르겠지만 전시가 끝난 후에도 많은 양의 폐기물이 발생하게 되는데 관계자 말에 따르면 일반적인 국공립 미술관 전시 규모를 예로 들면 최소 5t 트럭 4대 정도의 분량의 폐기물이 나온다고 한다. 대부분 폐기물이 미술관의 상징이라고도 할 수 있는 흰 벽을 철거한 후에 나오는 석고벽이나 합판 등이고 이들은 재활용도 어려워 그대로 버려진다.

한국방송광고진흥공사, <1980~2020년대 인쇄 및 TV 광고>, 1980~2020, 종이에 오프셋 인쇄, 단채널 비디오, 가변설치.

이번 전시는 ‘폐기물 최소화’를 선언했다. 기존의 전시보다 더 많은 시간과 공이 들었을 텐데 구체적으로 어떤 노력이 수반되었는지 설명해달라.

폐기물을 최소화하기 위해 석고벽이나 합판 등은 사용하지 않았고, 입구를 제외하면 페인트 또한 사용하지 않았다. 전시에 사용한 벽은 전량 수거하여 재사용하며, 나사나 철사 등의 부속과 작품의 캡션을 제외한다면 폐기물은 남지 않을 것이다. 전선 등을 가리는 플라스틱 몰딩도 거의 사용하지 않았다. 외부 현수막을 제외한 모든 홍보 인쇄물은 잉크 사용량을 줄이기 위해 한 가지 색의 잉크만을 사용했으며 포스터, 초청장, 가로등 배너, 가방 등과 같이 불필요한 홍보 인쇄물의 제작은 지양했다. 모든 홍보는 온라인을 기반으로 하는데, 디지털 파일의 전송(1GB의 데이터를 전송하는 데 발생하는 이산화탄소 배출량은 약 3kg이다) 등에 드는 자원을 줄이기 위해 파일 크기나 개수 등을 최소화한다. 전시장 내부의 글은 수정이 쉽도록 모니터를 사용하거나 이면지 뒤에 손글씨 등을 활용하되, 사용하는 전력과 노동의 양에 근거하여 추후 어느 방식이 더 지속가능한지 비교할 예정이다. 항공 운송을 최소화하기 위해 원거리의 작품은 생중계로 보여주거나, 작품 제작 설명서만 전송받아 현지에서 다시 제작되기도 하였다. 몇몇 소장품은 이동을 없애기 위해 스캔한 디지털 파일을 내려받은 후 인쇄하고, 작품의 인쇄는 가능한 콩기름 잉크와 친환경 종이를 활용했다. 물론 이러한 시도에는 논란도 존재한다. 예를 들어, 콩기름 잉크나 친환경 종이가 환경에 그다지 친화적이지 않다는 의견도 있다. 또한, 과도한 제약으로 관객에게 제공되어야 할 최소한의 품질 보장이 어려울 수 있다.

에이미 야오, <최대 70% 절감>, 2016, 파우더 코팅 알루미늄, 황동, 플라스틱 꽃, 68.6x25.4x33cm.

60여 명의 국내외 작가와 기관이 참여했다. 까다롭기로 유명한 작가들이 이번 기획에 어떤 반응을 보였나?

전시 참여 작가 중 한 분의 말이 특히 기억난다. 분명 이번 전시는 작가의 작품을 보여주는 데 최적화된 공간은 아니라고…. 전시에는 깔끔한 벽도 없고 영상작품을 위한 스크린조차 없다. 소리의 간섭도 심한 편이고 조명도 많이 쓰지 않아서 어둡기까지 하다. 심지어 작품의 QR 코드까지도 손으로 직접 그리게 요청했으니 어려움이 따랐을 거다. 그런데도 국내외 60여 명의 작가와 기관이 참여했다는 건 환경 문제가 시급한 사항이라는 사실에 동의한다는 거라면서 작가 자신도 앞으로 자원을 많이 쓰는 전시에 참여하는 일이 조심스러울 것 같다는 말에 힘을 얻었다.

‘친환경 전시’를 실현하는 데 가장 어려웠던 점은 무엇인가?

전시는 현재 상황을 비판적 관점에서 어떻게 이해해야 하는지와 그와 관련한 논쟁에 대해 몇 가지를 주장하지만 미술관의 지속가능성을 촉진하기 위한 명쾌한 경로를 제시하지 않는다는 점은 분명하다. 여기에는 단순한 이유가 있다. 왜냐하면 그러한 경로는 적어도 현재는 존재하지 않기 때문이다. 이 부분이 가장 어려웠다. 그래서 전시는 철저하기보다는 다소 제안적인 의미로 읽혀질 수밖에 없다. 예술 형식의 회귀 혹은 작품의 격리로 이어지지 않을까 하는 두려움, 수동적 시각 소비 행위에 익숙한 우리가 이러한 제약에 따른 결과물에 과연 적응할 수 있을지에 대한 불안감도 있었다. 잉크를 많이 사용한 외부 현수막이나 입구에 페인트를 사용한 점 등 몇몇 부분은 도저히 대안을 생각할 수 없어 아쉬움이 남는다.

안규철, <두 대의 자전거>, 2014, 쇠, 자전거, 가변설치, 국제갤러리 소장.

미술관의 고통을 보여주거나 미술관을 비난하는 것”이 전시 의도가 아니라고 밝혔다. 환경이라는 거대한 문제에 있어서 예술이 어떤 힘을 발휘할 것이라고 생각하나?

이번 전시를 기획하면서 가장 많이 들은 말 중 하나가 전시를 안 하는 게 가장 친환경 아니냐는 라는 말이었다. 처음에는 신작 제작마저도 완전히 배제하고 구작으로만 구성할까 생각도 들었지만 예술과 창작 활동이 가진 힘을 믿었기 때문에 그럴 수 없었다. 예술은 건조한 일상생활의 전복 가능성과 일상생활에 숨겨진 경이로움을 재발견함으로써 주체성의 해방을 싹틔운다는 점에서 중요하다. 예술과 같은 실천은 기존 생산물의 맥락과 목적, 의미를 파괴하고 전환함으로써 일상생활을 풍요롭게 함과 동시에 이를 뒤흔들 수 있는 혁명적 힘을 부여한다. 이번 전시도 예술의 힘을 빌어 바보스럽고 유치한 합의를 추구하기보다는 불일치와 실존의 특이한 생산에 역점을 둔다. 예를 들어보자. 환경은 꼭 보호해야만 혹은 보호받아야만 하는 존재일까. 예술은 분명 이에 대한 다양한 의견을 제시할 수 있는 힘을 가지고 있다.

궁극적으로 ‘지속가능한 미래의 미술관’이란 어떤 형태일까?

당장 나조차도 다음 전시 준비를 준비하는 데 이번 전시가 걸림돌이 될 수 있다. 이번 전시에 배제되었던 흰 벽도 어느 시점에는 다시 써야 할 수도 있고 플라스틱 몰딩이나 깔끔한 인쇄물을 사용해서 조금 더 정돈된 느낌을 관객에게 제공하고 싶은 마음도 생길 수 있다. 하지만 앞서 말한 자원을 굳이 쓰지 않더라도 이번 전시는 열리게 되었고 좋든 나쁘든 최소한의 기능을 하고 있다는 점에서 긍정적으로 생각하고 싶다. 전시를 준비하면서 그리고 스스로 제한을 두면서 느꼈던 불편함과 이러한 불편함을 해결하기 위한 노력 그리고 그 노하우가 조금씩 축적된다면 언젠가는 지속가능한 미래의 미술관에 가까워질 수 있지 않을까. 현재의 익숙함을 탈피하는 ‘제한 두기’의 중요성을 느낀다.