LIFESTYLE

폐업유감(1) 재즈바 블루문과 만화서점 북새통

분위기 있는 재즈 바, 정겨운 만화서점, 낡은 오락실, 시끌벅적한 라이브 클럽까지 오랜 동안 우리 곁에 함께 했던 문화 공간들이 있다. 코로나19로 노스탤지어가 되어버린 가게 앞에서, 당신은 어떤 기억을 소환하시겠습니까?

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

폐업유감

011년 5월의 어느 날, 나는 원스 인 어 블루문의 2층 테이블에서 한 여인과 근사한 시간을 보내고 있었다. 라이브 무대에서는 마침 ‘I Remember Clifford’가 연주되었다. 1950년대 트럼펫 명장이었던 클리포드 브라운을 추모하는 곡으로 재즈의 무드감을 만끽하기에 좋은 레퍼토리다. 그때를 생각하니 문득 그녀의 안부가 궁금해진다.

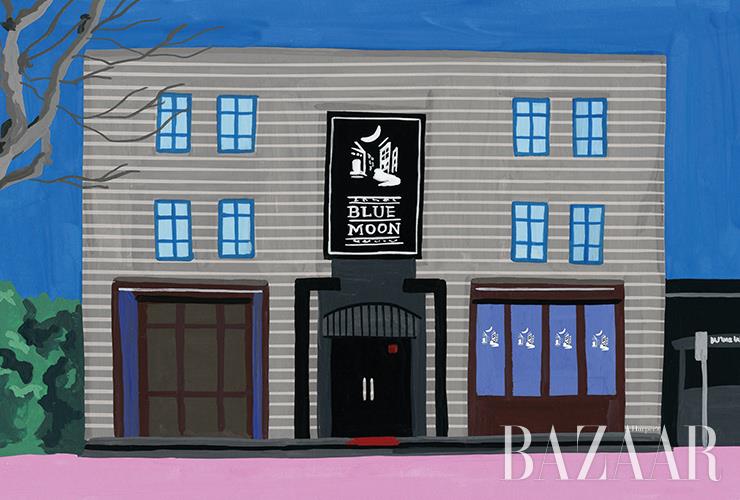

많은, 아니 대부분의 사람들이 생각하듯이 원스 인 어 블루문(이하 블루문)은 고급스러운 곳이었다. 압구정과 청담동의 경계선에 떡하니 자리 잡은 건물, 3층까지 뻥 뚫린 매머드급 규모와 럭셔리한 인테리어가 특별한 저녁 시간을 꿈꾸는 사람들에게 유용했다. 매일 밤 와인빛 재즈가 흐르고 마치 뉴욕의 어느 곳을 재현한 듯한 분위기에 영화나 드라마의 촬영지로도 명성을 쌓았다. 하지만 (대개 그렇듯이) 어떤 사람들에게는 반감을 샀다. 음악의 본질보다는 재즈의 이미지를 상업화한 고급 레스토랑이라는 얘기가 돌았다. 그러고 보면 입구를 밝히던 블루 컬러의 네온사인 보드는 누구에게나 손을 내미는 정겨움 같은 건 아니었다. 차갑고 냉소적인 이미지와 ‘재즈의 품격’이라는 긍정적인 입장이 반목되었던 곳. 22년 동안의 그 푸른 정경은 과연 어느 쪽이었을까.

내 인생에서 블루문은 몇 개의 우연과 인연이 겹쳐있다. 우선 내가 만든 재즈 월간지와 생일이 같다. 1998년 3월, 한국 최초의 재즈 매거진으로 좌표를 찍은 <몽크뭉크(현 MMJAZZ)>의 정식 창간호가 발간된 며칠 후 블루문은 성대한 오프닝 세리머니를 펼쳤다. 확연히 다른 게 있었다면 한쪽은 매우 궁핍한 시작이었다는 점이다. 몇 년 후 영세한 잡지사를 꾸려가던 나는 모처럼 떠난 휴가지에서 블루문 임재홍 대표의 전화를 받았다. 얼마 후 잡지와 클럽은 한 팀이 되었다. 재즈 전문지를 만들어보겠다는 임 대표의 제안은 진정성이 있었다. 그가 발행인으로, 내가 편집장으로 만들었던 <두밥(Doo-Bop)>은 전문지다운 내용과 디자인으로 거듭났고 나아가 한국 재즈인들을 주인공으로 다양한 이벤트를 기획했다. ‘2000년 대한민국 재즈페스티벌’이 대표적이며 재즈인들을 위한 시상식도 마련했다. 어느 날 밤, 야심한 편집실에 나와 임 대표 단둘이 남았다. 그가 말했다.

파란색, 그게 바로 재즈의 컬러지. 그런데 유심히 보면 그냥 파랑이 아니고 뭔가 묘한 푸르름, 빛이 바랜 것 같기도 하고…. 그 색깔은 단번에 찾아지는 게 아니란 말이야.

흔치 않은 일이나 드문 일을 빗대는 표현이 ‘Once in a Blue Moon’이다. 그날 이후 무심코 지나치던 블루문 입구의 파란 글자를 한 번 더 보게 되었다. 여전히 정겨운 느낌은 아니었지만 거기에는 남다른 무엇이 있었다. 재즈라는 음악이 그런 것처럼 모두가 사랑할 수는 없어도 내가 사랑하는 만큼 특별한, 그 열정이 블루문을 고급스럽게 만든 진원이라고 생각한다. 돌이켜보면 그만큼 완벽한 라이브 음향을 들려준 클럽도 없었다. 세계적 재즈 뮤지션인 팻 메스니와 윈튼 마살리스가 풀 타임 공연을 하고 척 맨지오니의 환갑 파티를 열었던 곳, “개관 30주년 때도 사회를 맡고 싶습니다.” 내가 블루문의 10주년 파티에서 했던 말이다. 남무성(재즈평론가, 작가)

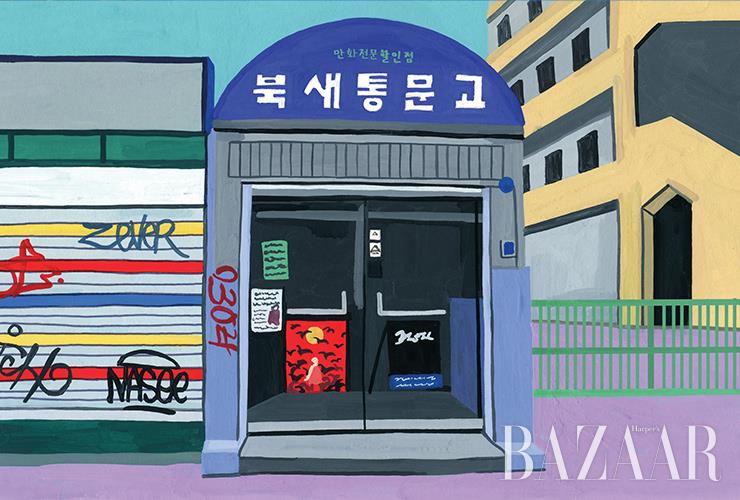

나의 10대 시절을 지배한 건 만화였다. 천계영의 <오디션>에서 내가 가장 좋아한 재활용 밴드 멤버는 국철이었고, 그때 굳어진 나쁜 남자 취향 때문에 20대 내내 연애 문제로 고달팠다. 마츠모토 토모의 <KISS>에서 피아노 강사 고시마는 제자인 카에에게 자주 연주곡을 들려주었다. 에릭 사티나 마빈 게이, 패티 오스틴을 사랑하게 된 건 다 고 선생 덕분이다. 문턱이 닳도록 드나들던 동네 대여점에서 더이상 볼 만화가 없어졌을 즈음, 만화를 빌리는 게 아니라 갖고 싶다는 욕구가 움트기 시작했다. 마침 박희정의 <호텔 아프리카> 애장판 소식이 들려왔다. 사랑, 외로움, 타인에 대한 존중, 궁극의 ‘간지’ 그리고 미혼모, 이민자, 성소수자 등 우리 사회 마이너리티에 대한 이해까지…. 나는 괜찮은 인간으로 살아가는데 필요한 이치를 전부 이 만화에서 배웠다. 먼저 애장판을 획득한 ‘성덕’의 후기를 읽고 방과 후 그곳으로 향했다. 홍대입구역 8번 출구에서 코너 하나만 돌면 나오는, 전국에서 가장 큰 만화전문서점 북새통이었다. 저작권 의식은 바닥이었고 스캔본이 횡행하던 시절이었다. 그랬기에 더 기억에 남았다. 빠듯한 용돈으로 구매한 만화책 네 권의 두툼한 물성과 비닐봉지를 돌리며 집으로 향하던 그날의 후련함이.

그저 가파른 계단 때문에 숨이 찼던 것일 수도 있지만, 북새통 1층 입구에서 지하 매장까지 향하는 시퀀스에선 늘 심장 박동이 빨라졌다. 마침내 드넓은 만화 천국에 입성하면 거기서부터는 얼마 남지 않은 수능에 대한 부담감도, 아무것도 적지 못하고 비워둔 장래희망란도, 갑자기 돋아난 여드름에 대한 콤플렉스도 잊었다. 당시 홍대 앞은 이미 한양툰크가 터를 잡고 있었지만 거기엔 멋있는 20대 대학생, 여유로운 30대 직장인이 많아서 기가 죽었다. 북새통엔 그나마 내 또래가 흔했다. 나란히 서서 루비코믹스의 신간을 구경하던 ‘감색 마이’ 여고생과 눈이 마주쳤다. 그때 우리는 아주 살짝 웃었던가.

사실은 그리 멋있지 않은 20대 대학생 혹은 사실은 그리 여유롭지 않은 30대 직장인이 되어도 그 가파른 지하 계단이 좋았다. 몇 년 전엔 절판되었던 미노루 후루야의 <이나중 탁구부>도 북새통에서 구했다. 북새통이 출판사와 협의해 특별판을 제작했기에 가능한 일이었다. 근처에서 약속이라도 있으면 어김없이 북새통에서 시간을 때웠다. 매대의 신간을 뒤적거리거나 동인행사 게시판이나 전단지를 구경하는 사람은 나뿐만이 아니었다. 북새통은 수많은 홍대인의 만남의 장소였다.

그 사이 만화 시장의 패러다임은 출판 만화에서 웹툰으로 전환되었고, 10대 시절의 세계는 누런 종이처럼 빛이 바란 채 옛것으로 잊혀졌다. 이런 생각에 조금 울적할 때에도 북새통은 여전히 푸른 간판을 밝히고 거기 그 자리에 있었다. 정신 사나우리만치 덕지덕지 붙은 신작 포스터들과 미지의 세계로 향하는 계단이 이렇게 말해주는 것만 같았다. 걱정 마, 너의 세계는 여기에 건재하다고.

북새통은 올해 2월 말까지 오프라인 영업을 마무리한다. 언제 만든 건지 기억조차 나지 않는 내 회원카드엔 꽤 많은 적립금이 남아 있을 것이다. 아직은, 쓰고 싶지 않다. 손안나(<바자> 피처 에디터)

Credit

- 에디터/ 손안나

- 일러스트/ leegoc

- 웹디자이너/ 김희진

Celeb's BIG News

#에스파, #올데이 프로젝트, #김다미, #호시, #몬스타엑스, #블랙핑크, #스트레이 키즈, #BTS

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

하퍼스 바자의 최신소식