LIFESTYLE

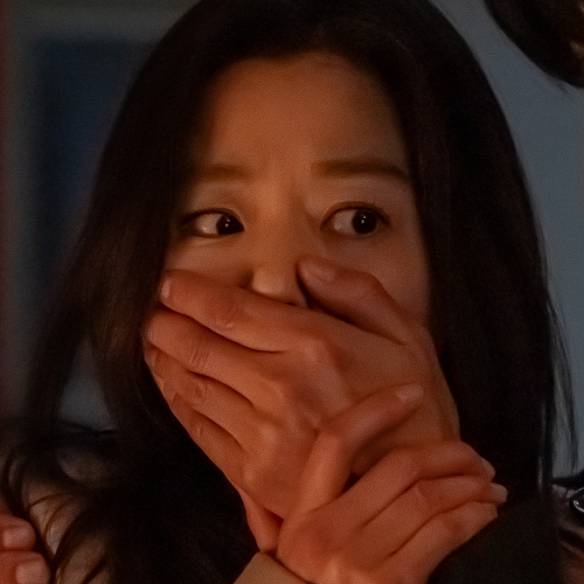

김선령 감독이 말하는 한국에서 여성 촬영 감독으로 산다는 것

두꺼운 유리 장벽을 깨고 묵묵히 자기 일을 일궈온 사람들의 이야기. 부드럽게 질기고, 뜨겁게 용감했던 언니들에게 경의를 표하며.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

여자의 일

좋아서 시작한 일이기 때문에 끝까지 가고 싶었다. 고작 ‘그런 사람들’ 때문에 내 꿈을 접을 수는 없으니까. 이 마음이 지금까지 나를 움직인 원동력이다.

촬영감독은 어떤 일을 하는 사람이라고 정의하나?

한 영화의 비주얼을 책임지는 사람. 촬영감독이라 하면 흔히들 그저 무거운 카메라를 들고 조작하는 사람 정도로 생각할 것이다. 그건 말할 필요도 없는 기본적인 부분이고 더 중요한 것은 시나리오를 분석하고 스토리텔링에 맞추어 납득할 수 있는 비주얼을 만들어내는 능력이다. 또한 비주얼 영역의 책임자로서 감독, 제작뿐만 아니라 함께하는 모든 기술자와 소통을 해야 한다. 촬영 기간 동안 사용할 장비의 비용을 예산에 맞춰서 운용하는 것도 촬영감독의 역할이다.

연출부로 영화 일을 시작했다고 알고 있다. 촬영의 매력에 빠지게 된 계기는 무엇인가?

1991년 홍기선 감독님의 <가슴에 돋는 칼로 슬픔을 자르고>라는 영화로 현장에 들어갔다. 당시 중국의 작가주의 영화들이 막 들어오기 시작했는데 그 깊이에 큰 충격을 받고 언젠가 나도 저런 영화를 만들어야지, 그런 꿈을 키웠다. 그후 제일기획에서 연출 PD로 일하다가 32살에 그동안 벌어둔 돈을 전부 털어서 유학길에 올랐다. 유학 중에 내 작품을 본 학교 동기들 사이에서 촬영 요청이 들어왔다. 내가 촬영을 하면 연출 현장에도 있을 수 있고 제작비도 아낄 수 있겠다는 생각에 그때부터 친구들의 작품을 촬영했다. 남의 작품을 망칠 순 없으므로 촬영에 대해 본격적으로 공부하기 시작하면서 큰 충격을 받았다. 그전까지는 연출이 영화를 만든다고 생각했는데 촬영이 영화를 만들어냈던 것이다. 촬영을 위해 스토리를 분석하고, 그에 맞는 앵글을 찾고, 조명을 세팅하는 일은 백지에 그림을 그려내는 과정이다. 사랑에 미치면 사람이 이렇게 되겠구나 싶을 정도로 잠도 안 자고 미친 듯이 촬영에 대해 팠다. 그렇게 AFI(American Film Institute)까지 마쳤고 남을 것인지 돌아갈 것인지 기로에서 한국행을 택했다. 그 당시 한국 영화판에서 성별의 벽이 그렇게 높을 줄은 몰랐다.(웃음) 미국에서는 그 누구도 나를 여자로 보지 않았다. 그저 촬영자였다. 그런데 한국의 지인들이 여기 오면 촬영하지 말라고 뜯어말리더라. 한국에서는 여자가 촬영감독 못한다고.

단도직입적으로, 한국 영화계에는 왜 여성 촬영감독이 적은가?

기본적으로 촬영은 남자들의 영역이라는 생각이 깔려 있다. 촬영감독을 꿈꾸는 여성들이 실제 현장에서 힘든 현실을 마주하고 포기하는 경우도 있고. 남성에 비해서 기회도 더 적다. 동서대학교 임권택영화예술대학 영화과에서 학생들을 가르치고 있는데 작년에 학교에서 10년간의 통계를 내보았다. 학교에서 학생들의 성비가 5:5였다면 현장으로 나가면서 여성의 비율이 30% 정도 줄고, 좀 더 높은 위치로 올라가게 되면 2%의 여성만 남더라. 결국 지금 영화판의 사람들이 이런 부조리를 만들어내고 있다는 것 아닌가? 교육에서부터 그런 부분이 변화되어야 한다고 생각한다. 매년 졸업생 중에 절반 이상이 현장으로 진출한다. 이 친구들이 인문학적인 소양과 젠더 감수성을 가지고 다음 세대 영화 현장의 풍토를 더 낫게 만들어가기를 희망한다.

귀국 후에 경험한 2000년대 초 한국 영화 현장의 젠더 감수성은 어땠나?

현장에서 힘들었다기보단 현장으로 가기까지가 힘들었다. <마음이…>로 입봉한 이후에 엎어지는 작품이 많았는데 그때 주위에서 “네가 여자이기 때문”이라는 말도 여러 번 들었다. 실제로 그런 경우도 있었고. 작품이 엎어지면 모두가 같이 힘들어지는데 나에게는 또 다른 악조건이 따라붙었던 거지. 감독이 촬영감독으로 나를 지명하더라도 제작사 측에서 난색을 표하며 “여자네? 할 수 있을까?”라는 반응을 보였다. 한번은 작품에 들어가면서 PD와 촬영 때 어떤 카메라를 사용할 것인지 이야기를 나눌 일이 있었고 나는 그 작품에 핸드헬드가 좋겠다는 의견을 내놓았다. 나중에 내 귀에 들어온 건 내가 여자라서 가벼운 카메라를 원했고 그래서 제작비가 더 들게 생겼다는 뒷담화였다. 결국 그 작품은 “나는 나를 믿지 못하는 사람들과 일을 할 수 없다”고 말하고 거절했다.

영화계의 유리 천장을 마주할 때마다 스스로를 어떻게 다독였나?

아무리 내가 좋아하는 일을 하더라도 부정적인 경험을 하는 순간이 오게 마련이다. 그렇다고 그런 사람들 때문에 내 꿈을 접을 수는 없으니까. 좋아서 시작한 일이기에 끝까지 가고 싶었다. 성과를 만들고 싶었다. 그것이 나를 꾸준하게 밀고 나갈 수 있었던 원동력이었던 것 같다.

일의 기쁨을 느끼는 순간은 언제인가?

현장에 있는 모든 순간들. 특히 일정이 지체되지 않고 원하는 컷들을 모두 촬영해냈을 때는 일종의 쾌감을 느낀다. 촬영 전날의 긴장감도 좋다. 영화가 끝나고 크레딧이 올라갈 때 고생한 스태프 한 사람 한 사람의 이름을 떠올리면서 감회에 젖는 시간도 소중하다.

최근작 <디바>는 신민아, 이유영 등 주연 배우뿐 아니라 조슬예 감독, 김윤미 제작자까지 주요 제작진이 모두 여성이었다. 어떤 경험이었나?

여자들의 언어랄까, 소통이 굉장히 잘 되어서 작업하기 수월했다. 배우들이 수영복을 입은 장면에서도 카메라 앞에서 더 자유롭게 움직일 수 있었다고 본다.

현재 영화계에서 본인의 역할이 무엇이라고 생각하나?

현재 한국에 여성 촬영감독은 네다섯 명 정도다. 이들을 직접 모아서 작년 부산국제영화제에서 ‘한국 여성 촬영감독 서사 in CGK’라는 포럼을 열기도 했고. 예전에는 들어오는 작품은 다 해야 한다는 강박이 있었는데, 이제는 후배들에게 더 기회를 주려고 노력하고 있다. 물론 같이 할 수 있으면 더 좋고.(웃음) 감독으로서 꾸준히 이 일을 잘 해가는 것, 그 자체가 나의 역할이라고 생각한다. 80세 할머니가 되었을 때도 나에게 일을 맡겨준다면 기꺼이 카메라를 잡을 것이다. 꿈이 하나 있다면, 여성으로만 제작진을 꾸려서 작품을 연출하는 것이다. 우리 이렇게 잘 만들었어요, 그렇게 이슈화를 시켜보고 싶달까. 시간이 날 때마다 스토리를 구상하고 있다. 나는 여전히 그런 꿈을 꾼다.

연관기사

① '금녀'의 벽을 허문 한국 최초의 여성 비행사 김경오

② 여자라서 못하는 일은 없다, 정비소 대표 김희숙 인터뷰

③ 프로파일러 이진숙은 오늘도 살인범을 만나러 간다

④ KBL 심판 홍선희를 만나다

⑤ 707 특전사 출신 은하캠핑이 유튜브를 시작한 이유는?

Credit

- 에디터/ 손안나

- 컨트리뷰팅 에디터/ 문혜준

- 사진/ 김진용

- 어시스턴트/ 김형욱

- 웹디자이너/ 김희진

2025 가을 패션 트렌드

가장 빠르고 쉽게 따라할 수 있는 셀럽들의 가을 패션

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

하퍼스 바자의 최신소식