CELEBRITY

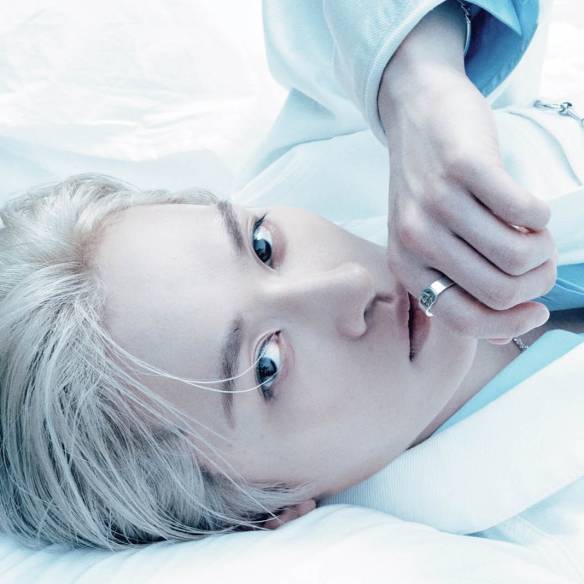

김여진, 막이 오르다

“김여진을 떠올릴 때 사회적인 목소리를 많이 냈던 배우라고 기억한다면, 절 그렇게 만든 것 또한 작품이에요.” 그는 작품을 통해 삶을 배웠다.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

재킷, 스커트는 Prada. 귀고리는 Engbrox. 펌프스는 스타일리스트 소장품.

그에게 또 다른 자극을 주는 건 연극이다. <리처드 3세> 이후 2년 만에 2인극 <마우스피스>의 무대에 오른다. “연극을 한다는 건 다시 한 번 누군가와 사랑에 빠지는 일과 같아요. 몇 달간 캐릭터에 몰입해 오직 연극만 생각하거든요. 이 과정을 겪고 나면 변화를 느껴요. 제 한계를 돌아보고 끊임없이 성찰하게 만들거든요. 배우로서의 장단점이 고스란히 드러나는 작업이에요.” 그는 주인공 리비에게서 자신의 모습을 본다. 나이가 비슷하기도 하지만 자기만의 예술을 하던 극작가가 더 이상 글이 써지지 않는 순간 느끼는 절망은 그가 연기를 하며 겪은 어려움과 같다. 원하는 만큼 일을 해내지 못했을 때의 허탈감, 욕심을 내면 낼수록 풀리지 않는 순간들, 그때 겪은 감정을 그만의 시선으로 재해석해 표현해낼 것이다. “연극은 무대에 오르는 배우가 처음부터 끝까지 책임을 져야 하는 예술이에요. 컷도 없고, NG도 없고, 편집도 없어요. 심지어 음악도 흐르지 않죠. 믿을 건 오로지 내 호흡뿐이에요.” 흥분되고 설레고 긴장감에 몸서리치는 나날들. “막이 오를 때 정말 무섭고 두려워요. 그런데도 왜 자꾸만 다시 무대에 오르냐고요? 이런 감정을 내 인생에서 언제 겪어보겠어요?” 그의 말을 끝으로 어둠이 찾아온다. 오직 고요와 적막만이 감돈다. 그렇게 다시 막이 오른다.

요즘은 하루에 10시간 이상 연극 <마우스피스>를 연습하고 있어요. 그런데도 아직 부족하다고 느껴져요. 설레고 흥분되고 무서운 일이죠. 연극은 제게 마치 ‘모험 여행’ 같아요. 끊임없이 한계를 시험하고 성찰하게 만드니까요. 그래도 다시 사랑에 빠질 수밖에 없어요. - 김여진

Credit

- 글/ 황보선(프리랜스 에디터)

- 사진/ 김영준

- 스타일리스트/ 이경은

- 헤어/ 한지선

- 메이크업/ 홍현정

- 웹디자이너/ 김유진

2025 가을 패션 트렌드

가장 빠르고 쉽게 따라할 수 있는 셀럽들의 가을 패션

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

하퍼스 바자의 최신소식