LIFESTYLE

사회적 재난 앞의 마음을 위로해주는 책

우리는 무엇을 할 수 있을까.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

참담하고 형용할 수 없이 슬픈 사건 앞에서 남은 우리들은 과연 무엇을 할 수 있을까 묻게 된다. 마음은 무너지더라도.

쓰라리고 너덜너덜한 마음을 추스르기조차 어려운 겨울이다. 제주항공 사고를 애도하고 진심을 보태는 일은 해나가야 한다. 그러려면 먼저 유가족에 관한 이야기를 진지하게 경청하고 아픔에 공명하는 일, 안전한 방식으로 위로를 전하기, 사고를 절대 잊지 않는 노력이 필요하다. 더 나아가 개인을 비난하거나 혐오 표현을 일삼지 않을 것, 책임을 명확히 규명해 정쟁거리로 악용되지 않도록 감시할 것, 정치권이나 국가에 정치적 제도 마련과 책임을 확실히 요구해야 한다. 이미 우리는 여러 번의 사회적 재난을 경험해 왔으나 여전히 마주하기 굉장히 어렵고 힘겹다. 잔인하게도 일상은 계속된다. 깊은 애도와 슬픔을 느끼며 추모하고, 잊지 않기 위해 이런 사회적 재난을 어떻게 마주해야 할지 제대로 알고, 깊이 사유해야 한다. 무력하더라도 마음을 도닥이면서도 방향과 해답을 얻을 수 있지 않을지 기대하며 책장을 넘겨볼 수밖에 없다.

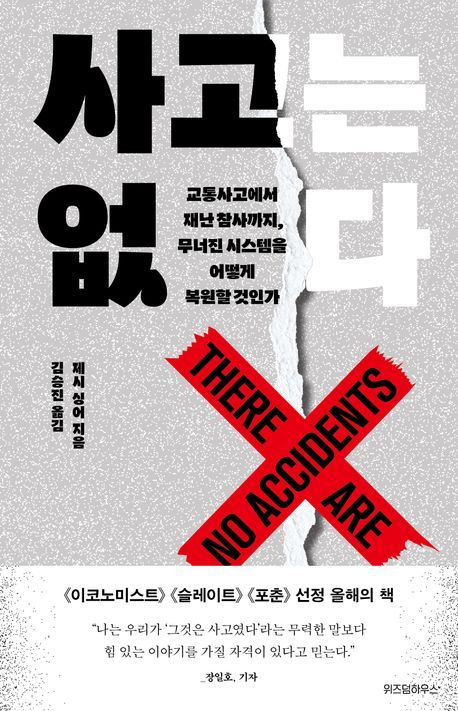

미국의 저명한 저널리스트이자 기고가 제시 싱어의 논픽션. 주변에서 일어나는 사고의 역사를 추적한다. 취재와 글을 쓰게 된 계기는 가까운 지인의 죽음이었다고. 그는 “단순한 사고는 없다”는 주장을 뒷받침해주는 미국의 여러 사건들을 파헤쳐 과실, 조건, 위험, 돈, 인종주의, 낙인 등의 쟁점을 끌어낸다. 대부분의 사고는 사회구조적 불평등으로 인해 상대적으로 취약한 사람이 겪는 환경 탓이며, 높은 위험에 노출되어 있다는 점을 반드시 짚고 넘어가야 한다고 말한다. 남은 사람들의 대응은 ‘공감’에서 시작해야 하며, 개인의 과실로 축소하고야 마는 태도에 대해 문제를 제기한다.

미국의 저명한 저널리스트이자 기고가 제시 싱어의 논픽션. 주변에서 일어나는 사고의 역사를 추적한다. 취재와 글을 쓰게 된 계기는 가까운 지인의 죽음이었다고. 그는 “단순한 사고는 없다”는 주장을 뒷받침해주는 미국의 여러 사건들을 파헤쳐 과실, 조건, 위험, 돈, 인종주의, 낙인 등의 쟁점을 끌어낸다. 대부분의 사고는 사회구조적 불평등으로 인해 상대적으로 취약한 사람이 겪는 환경 탓이며, 높은 위험에 노출되어 있다는 점을 반드시 짚고 넘어가야 한다고 말한다. 남은 사람들의 대응은 ‘공감’에서 시작해야 하며, 개인의 과실로 축소하고야 마는 태도에 대해 문제를 제기한다.

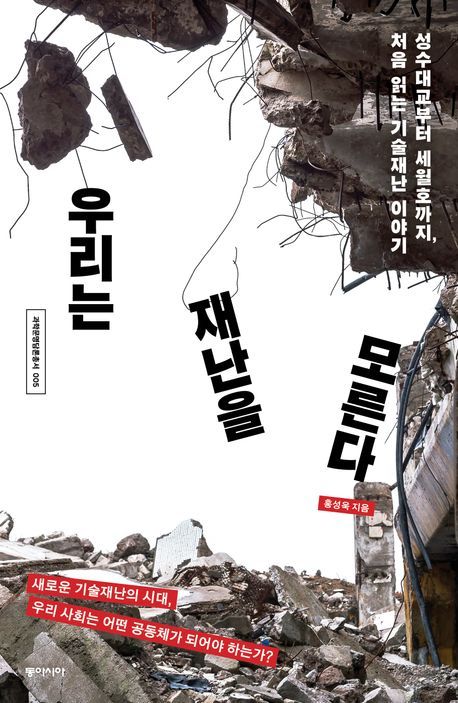

과학기술과 사회의 관계를 연구하는 과학기술학 분야 국내 최고 권위자 홍성욱 서울대 과학학과 교수의 시각이 담긴 책. 20세기 후반 이후의 여러 재난을 그는 ‘기술재난’이란 개념으로 새롭게 재조명한다. 보통 재난은 자연이 만든 재해와 인간이 야기한 재난으로 구분하지만, 기술재난은 둘 사이에 존재하는 독특한 시각에서 나온 분류다. 작가는 2014년 세월호 참사도, 가습기살균제 논란도 기술 재난으로 해석한다. 재난의 정의부터 출발해서 한국 사회의 재해와 고질적 문제로까지 논의를 넓힌다. 그리고 재난을 겪었든 겪지 않았든, 과학기술의 시대를 살아가는 우리 모두를 '재난 공동체'라고 명명하며 재난과 늘 함께 살아가고 살아내자고 주장한다.

과학기술과 사회의 관계를 연구하는 과학기술학 분야 국내 최고 권위자 홍성욱 서울대 과학학과 교수의 시각이 담긴 책. 20세기 후반 이후의 여러 재난을 그는 ‘기술재난’이란 개념으로 새롭게 재조명한다. 보통 재난은 자연이 만든 재해와 인간이 야기한 재난으로 구분하지만, 기술재난은 둘 사이에 존재하는 독특한 시각에서 나온 분류다. 작가는 2014년 세월호 참사도, 가습기살균제 논란도 기술 재난으로 해석한다. 재난의 정의부터 출발해서 한국 사회의 재해와 고질적 문제로까지 논의를 넓힌다. 그리고 재난을 겪었든 겪지 않았든, 과학기술의 시대를 살아가는 우리 모두를 '재난 공동체'라고 명명하며 재난과 늘 함께 살아가고 살아내자고 주장한다.

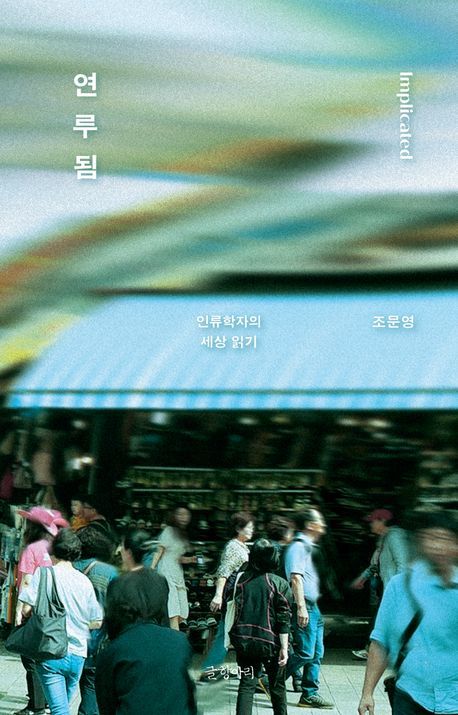

한국 사회에서 왜 재난이 되풀이되는가, 내상을 입은 ‘우리’는 어떤 집단이며 서로를 어떻게 이해하고 얽힐 수 있을지 고민이 된다면 읽어볼 책이다. 책에 실린 예순네 편의 글을 통해 마주하는 세계는 빈민, 노동자, 청년, 노인, 여성, 장애인, 원주민, 이주민, 지방, 비인간 등 ‘주변화’되고 잘 보이지 않는 ‘취약한’ 존재가 살아가는 곳이다. 인류학자인 저자는 그 세계로 직접 들어가 다양한 이들을 만나고 진지하게 듣는다. 전면에 내세운 ‘연루連累’라는 개념은 세상에 어떤 문제가 있는지, 서로 어떤 관계를 맺고 연결되어 있는지를 들여다보자는 개념이다. “모두가 공유한 취약성과 상호 의존성을 바탕으로 새로운 형태의 공동의 삶, 집단적 가치를 실현할 수 있다면, ‘세계의 한계들을 이동시키는 것이 가능하다면 그때의 세계는 새로운 세계가 되는 것이다’”는 작가의 말이 인상적이다.

한국 사회에서 왜 재난이 되풀이되는가, 내상을 입은 ‘우리’는 어떤 집단이며 서로를 어떻게 이해하고 얽힐 수 있을지 고민이 된다면 읽어볼 책이다. 책에 실린 예순네 편의 글을 통해 마주하는 세계는 빈민, 노동자, 청년, 노인, 여성, 장애인, 원주민, 이주민, 지방, 비인간 등 ‘주변화’되고 잘 보이지 않는 ‘취약한’ 존재가 살아가는 곳이다. 인류학자인 저자는 그 세계로 직접 들어가 다양한 이들을 만나고 진지하게 듣는다. 전면에 내세운 ‘연루連累’라는 개념은 세상에 어떤 문제가 있는지, 서로 어떤 관계를 맺고 연결되어 있는지를 들여다보자는 개념이다. “모두가 공유한 취약성과 상호 의존성을 바탕으로 새로운 형태의 공동의 삶, 집단적 가치를 실현할 수 있다면, ‘세계의 한계들을 이동시키는 것이 가능하다면 그때의 세계는 새로운 세계가 되는 것이다’”는 작가의 말이 인상적이다.

기억과 애도를 이야기하기 위해선 증언집과 구술서의 가치에 대해 논하지 않을 수 없다. 역사적이며 다분히 실천적인 작업인 증언과 기록은 애도를 넘어 재난을 방지할 수 있는 단초가 되기도 한다. 10·29 이태원 참사 작가기록단이 이태원 참사 2주기를 맞아 지난 10월 29일에 펴낸 책이다. 참사 1주기에 발간한 책 <우리 지금 이태원이야>가 청년 피해자에 집중했다면, 이책은 부모 세대 유가족의 730일 간의 이야기를 담아냈다. 빠르고 가볍게 읽기 어려운 책이 맞다. 눈물이 앞을 가려 쉬이 책장은 넘어가지 않기 때문이다. 하지만, 언젠가는 우리 모두가 펼쳐야 하는 책이라고 생각한다. 기록이, 역사를 돌아보지 않는다면 변화하지 않을 것이며 세상을 더욱 바르게 만드는 건 계속해서 아픈 기억마저도 쓰다듬고 들춰내고 이야기하는 행동에 답이 있다고 믿는다.

기억과 애도를 이야기하기 위해선 증언집과 구술서의 가치에 대해 논하지 않을 수 없다. 역사적이며 다분히 실천적인 작업인 증언과 기록은 애도를 넘어 재난을 방지할 수 있는 단초가 되기도 한다. 10·29 이태원 참사 작가기록단이 이태원 참사 2주기를 맞아 지난 10월 29일에 펴낸 책이다. 참사 1주기에 발간한 책 <우리 지금 이태원이야>가 청년 피해자에 집중했다면, 이책은 부모 세대 유가족의 730일 간의 이야기를 담아냈다. 빠르고 가볍게 읽기 어려운 책이 맞다. 눈물이 앞을 가려 쉬이 책장은 넘어가지 않기 때문이다. 하지만, 언젠가는 우리 모두가 펼쳐야 하는 책이라고 생각한다. 기록이, 역사를 돌아보지 않는다면 변화하지 않을 것이며 세상을 더욱 바르게 만드는 건 계속해서 아픈 기억마저도 쓰다듬고 들춰내고 이야기하는 행동에 답이 있다고 믿는다.

<무릎 딱지> 샤를로트 문드리크 저, 한울림어린이

한없이, 충분히 그리워하고 슬퍼하는 일이 애도와 추모의 방식임을 알려주는 그림책. 엄마와 이별한 주인공 아이는 넘어져 무릎을 다치지만 좋아한다. 상처가 나자 엄마의 목소리가 들리기 시작했기 때문이다. 목소리가 사라질까 상처가 아물 즈음 일부러 딱지를 긁어 피를 내기도 한다. 할머니는 슬픔은 당연한 것이고 말해준 가슴 위의 쏙 들어간 곳에 떠나간 사람이 있다고 말해주자, 아이는 다 아문 무릎의 딱지를 떼지도, 울지도, 가슴에 손을 얹고 잠에 든다. 사랑하는 사람과의 이별을 경험한 유가족들에게 어설프더라도, 충분히 울고 그리워해도 괜찮다고 깊은 위로의 말을 건넬 수 있지 않을까.

한없이, 충분히 그리워하고 슬퍼하는 일이 애도와 추모의 방식임을 알려주는 그림책. 엄마와 이별한 주인공 아이는 넘어져 무릎을 다치지만 좋아한다. 상처가 나자 엄마의 목소리가 들리기 시작했기 때문이다. 목소리가 사라질까 상처가 아물 즈음 일부러 딱지를 긁어 피를 내기도 한다. 할머니는 슬픔은 당연한 것이고 말해준 가슴 위의 쏙 들어간 곳에 떠나간 사람이 있다고 말해주자, 아이는 다 아문 무릎의 딱지를 떼지도, 울지도, 가슴에 손을 얹고 잠에 든다. 사랑하는 사람과의 이별을 경험한 유가족들에게 어설프더라도, 충분히 울고 그리워해도 괜찮다고 깊은 위로의 말을 건넬 수 있지 않을까.

쓰라리고 너덜너덜한 마음을 추스르기조차 어려운 겨울이다. 제주항공 사고를 애도하고 진심을 보태는 일은 해나가야 한다. 그러려면 먼저 유가족에 관한 이야기를 진지하게 경청하고 아픔에 공명하는 일, 안전한 방식으로 위로를 전하기, 사고를 절대 잊지 않는 노력이 필요하다. 더 나아가 개인을 비난하거나 혐오 표현을 일삼지 않을 것, 책임을 명확히 규명해 정쟁거리로 악용되지 않도록 감시할 것, 정치권이나 국가에 정치적 제도 마련과 책임을 확실히 요구해야 한다. 이미 우리는 여러 번의 사회적 재난을 경험해 왔으나 여전히 마주하기 굉장히 어렵고 힘겹다. 잔인하게도 일상은 계속된다. 깊은 애도와 슬픔을 느끼며 추모하고, 잊지 않기 위해 이런 사회적 재난을 어떻게 마주해야 할지 제대로 알고, 깊이 사유해야 한다. 무력하더라도 마음을 도닥이면서도 방향과 해답을 얻을 수 있지 않을지 기대하며 책장을 넘겨볼 수밖에 없다.

「

<사고는 없다> 제시 싱어 저, 위즈덤하우스

」

사진/위즈덤하우스 제공

「

<우리는 재난을 모른다> 홍성욱 저, 동아시아

」

사진/동아시아 제공

「

<연루됨> 조문영 저, 글항아리

」

사진/글항아리 제공

「

<참사는 골목에 머물지 않는다> 10·29 이태원참사 작가기록단 저, 창비

」

사진/창비 제공

<무릎 딱지> 샤를로트 문드리크 저, 한울림어린이

사진/한울림어린이 제공

Credit

- 사진 /각 출판사 제공

- 게티이미지

2025 가을 패션 트렌드

가장 빠르고 쉽게 따라할 수 있는 셀럽들의 가을 패션

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

하퍼스 바자의 최신소식