Buhlebezwe Siwani, <The Spirits Descended (Yehla Moya)>, 2022, Film still, video installation and pool with water 10 mins, 5 secs. Courtesy of the artist and Galeria Madragoa

2006년 김홍희 감독 이후 17년 만에 광주의 방향키를 잡은 한국인인 테이트 모던 국제미술 수석 큐레이터 이숙경 감독은 영국 전역이 록다운되었던 시기에 동양 고전을 탐독했다. 이번 비엔날레의 주제인 ‘물처럼 부드럽고 여리게’는 그렇게 출발했다. ‘유약어수(柔弱於水)’는 <도덕경> 78장에 나오는 구절로 세상에서 가장 약한 것이 물이지만 그 아무리 강한 것이라도 물을 이겨내지 못한다는 뜻이다.

“우리는 함께 살아가야 하고, 그것은 분열과 차이를 인정하는 데서 시작합니다. 물의 은유를 사용한 것은 이런 이유에서였습니다.” 이숙경 감독의 발언은, 물 그 자체보다 물이 함의하는 힘의 관계와 가능성에 대한 이야기다. 물은 이질성과 모순을 수용한다. 영부인이 개막식에 참석하네 마네 같은 건 유구한 역사의 물줄기에 이는 포말일 뿐이다. 진짜 물의 힘은 그런 게 아니다.

‘들어가며’ 섹션에서 만나는 불레베즈웨 시와니의 장소특정적 설치작품 <영혼 강림>은 앞으로 펼쳐질 300여 개의 예술작품 전에 관람객이 거쳐야 할 의식이다. 어두운 공간에 나있는 오솔길 옆으로 나무 그루터기와 밧줄이 숲의 정령처럼 도처에 널려있다. 더 안쪽에는 양쪽 벽과 그 가운데 놓인 거대한 수조의 표면에서 3채널 영상이 선보인다. 남아프리카공화국에서 죽은 자와 산 자의 세계 사이에서 영혼을 치유한다는 ‘상고마’ 전수자로 훈련 받으며 얻은 작가의 개인적 기억과 경험을 담은 작품이다. 이를 통해 우리는 우리의 몸과 정신이 어떻게 이 땅과 물에 결부되어 있는지, 우리가 어떻게 태어나고 길러지는지 체험한다.

Oum Jeongsoon, <Elephant without trunk>, 2023, Iron sheet, wool, fabric, 300x274.1x307.4cm. Commissioned by the 14th Gwangju Biennale. Image courtesy of the artist. 올해 처음 제정된 ‘광주비엔날레 박서보 예술상’을 수상한 엄정순의 <코 없는 코끼리>. ‘장님 코끼리 만지기’ 프로젝트의 일환으로 시각장애 학생들이 청각과 촉각, 후각으로 느낀 코끼리 조형물을 작가의 스타일로 재해석하고 대형화한 설치작품이다. 코가 사라진 코끼리 형상은 전형성에 가려지거나 배제되었던 존재를 드러내며 사회적 결핍을 포용의 가능성으로 전환한다.

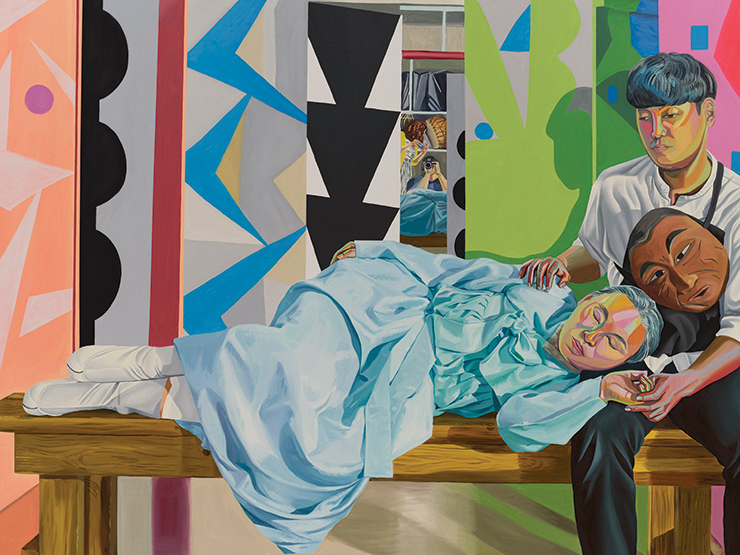

버지니아 울프는 “인생은 체계적으로 나란히 놓인 주마등 같은 것이 아니라 은은한 광륜처럼 첫 각성의 시간부터 마지막 순간까지 우리를 감싸주는 반투명의 봉투 같은 것”이라고 말했다. 첫 번째 전시관의 제목인 ‘은은한 광륜’은 개인의 일상과 삶 속에서 발견되는 저항과 연대의 방식에 주목한다. 알리자 니센바움의 관심을 끈 것은 5·18민주화운동 이후 2년 뒤 설립된 놀이패 신명이다. 신명의 2010년 마당극 <어느 봄날>은 5·18 당시 목숨을 잃은 사람들과 그 가족에 관한 이야기를 담아 애도와 일상 회복에 대해 말한다. 니센바움이 이 공연을 소재로 작업한 <신명, ‘어느 봄날’, 드레스 리허설>은 알록달록한 무대 배경과 하회탈, 한복 같은 공연 소품이 조성하는 인위성 안에서 ‘삶’을 조명한다. 한편, 마우고르자타 미르가-타스가 선보인 세 개의 텍스타일 신작은 작가의 가족과 친구들이 기증한 옷감을 활용한 공동체의 상징이다. 그가 속한 로마계 베르깃타족은 18세기부터 폴란드에 거주해왔지만 여전히 인종차별과 제노포비아를 겪고 있다. 미르가-타스는 지난해 베니스 비엔날레 폴란드 파빌리온의 대표 작가로 로마 문화를 기리는 대형 직물 설치작품을 여러 점 선보이며 이 같은 선입견에 파문을 일으킨 바 있다.

Santiago Yahuarcani, <Huitoto cosmovision (Cosmovisión Huitoto)>, 2022, Natural dyes and paints on tree bark. 210x410cm. Courtesy of the artist and Crisis Galería.

두 번째 전시관은 ‘조상의 목소리’는 ‘예향’이라 불렸던 광주의 예술적 감수성이 다른 문화권과 어떻게 연결되는지 탐구한다. 1967년 처음 선보인 이승택의 <무제(이 물건으로 무엇을 만들어도 좋습니다> 옆에 놓인 에드가 칼렐의 작업은 마치 같은 시대, 같은 문화권, 같은 작가의 것처럼 한 공간에서 공명한다. 칼렐은 자신의 조상인 마야족의 세계관을 조명하며 아직도 지배적인 영향력을 갖고 있는 서구적 세계관에 의문을 던져왔다. 설치 신작 <고대 지식 형태의 메아리>는 돌 위에 과일과 채소를 올려놓고 선조들에게 감사를 전하는 설치작품이다. 그 옆에는 어린 시절 할머니의 집을 묘사하고 선주민 언어로 적어 놓은 드로잉 신작 <여기 당신이 우리 마음에 심어 놓은 요정들이 있어요>가 함께한다.

이런 ‘초국가적 동시성’은 두 번째 전시관뿐만 아니라 이번 비엔날레 전체를 아우르는 키워드이다. 광주다운 것, 한국다운 것, 아시아다운 것을 넘어서 인류 보편적 이야기가 주제를 관통한다. 개막식 이틀 전 열린 기자간담회에서 네 개의 소주제가 전혀 새롭지 않다는 지적이 나왔다. 이에 대해 이숙명 감독은 담담하게 말했다. “큐레이터는 지금 벌어지고 있는 흥미로운 현대미술을 보여주는 매개인입니다. 그런 맥락에서 큐레이팅의 차별점이 제일 중요하다고 생각하진 않습니다. 광주라는 장소성을 출발점으로 삼고 광주정신, 예향, 저항, 불평등에 대한 작가의 이야기를 이곳에서 펼쳐보고 싶었습니다. 또한, 저의 경험을 중심에 두고 제가 잘 아는 이야기를 전하고자 했습니다. 한국에서 태어나고 자라고 공부하고 일한 사람으로서, 그리고 지금은 영국이라는 새로운 사회에 살면서 이주자 큐레이터의 정체성은 무엇인가의 문제이기도 합니다. 그래서 <도덕경>과 버지니아 울프가 혼합되어 있는 제 삶의 경험으로 시작하는 게 가장 솔직한 것이라 생각했습니다”.

Aliza Nisenbaum, <Shin-myeong, ‘Someday in Spring’, Dress Rehearsal>, 2022, Oil on linen. 2 panels, 190.5x241.3cm each. Courtesy of the artist and Anton Kern Gallery, New York. Photo: Thomas Barratt. © Aliza Nisenbaum

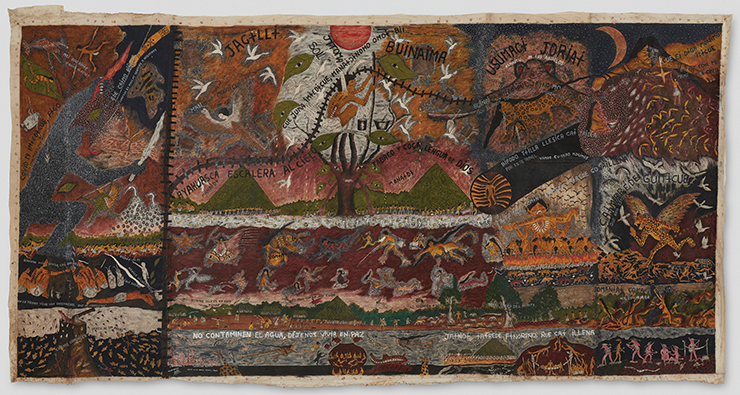

이번 비엔날레의 또 다른 특징은 전시관 전체가 지속가능성 문제를 염두에 둔 친환경 모듈식 구조로 조성되어 있다는 점이다. 가벽의 소재는 친환경 목모보드이고 그마저도 사용을 최소화했다. 때문에 열린 전시 공간 안에 놓인 작품들은 서로 연결되어 새로운 맥락을 획득한다. ‘일시적 주권’이라는 주제로 디아스포라, 탈식민주의적 사고와 실천을 말하는 세 번째 전시관에서 이런 열린 공간의 장점이 극대화된다. 노동 기구이자 고문 도구였던 12개의 바퀴로 구성된 장지아의 설치작업 <아름다운 도구들 3>과 콜라주 신작 <아름다운 도구들 3‐12개의 콜라주>가 바로 그런 사례이다. 원래 12개의 바퀴 안장에 각각 박혀있던 12개의 단어 ‘변수, 오밀조밀한 곳, 단죄, 뼈, 땀, 어둡고 텅빈, 제의, 모독, 순환, 우주, 추종자들, 찡긋거림’을 12폭의 청사진으로 형상화한 것이다. 2014년 <아름다운 도구들 3>을 처음 선보였을 당시 12명의 퍼포머가 육성으로 들려주었던 노동요가 스피커를 통해 끊임없이 재생되며 전시실 전체로 울려 퍼진다. 산티아고 야오아르카니의 <위토토 세계관>은 푸투마요 집단학살 생존자의 후손이라는 개인적 경험을 바탕으로 아마존 우림의 도시화, 다신교와 물고기의 기원에 관한 신화 등 콜롬비아 남부와 페루에 거주하는 위토토 민족이 겪는 복잡다단한 삶의 도상을 나무 껍질에 천연염료로 채색한 회화이다. “굴러라 굴러라/ 상가래꾼도 굴러라 굴러라 굴러라/ 옆가래꾼도 굴러라/ 꽃이 폈네 꽃이 폈어/ 방아머리서 꽃이 폈네.” 디딜방아 찧는 소리가 위토토 세계관까지 공명하는 순간이다.

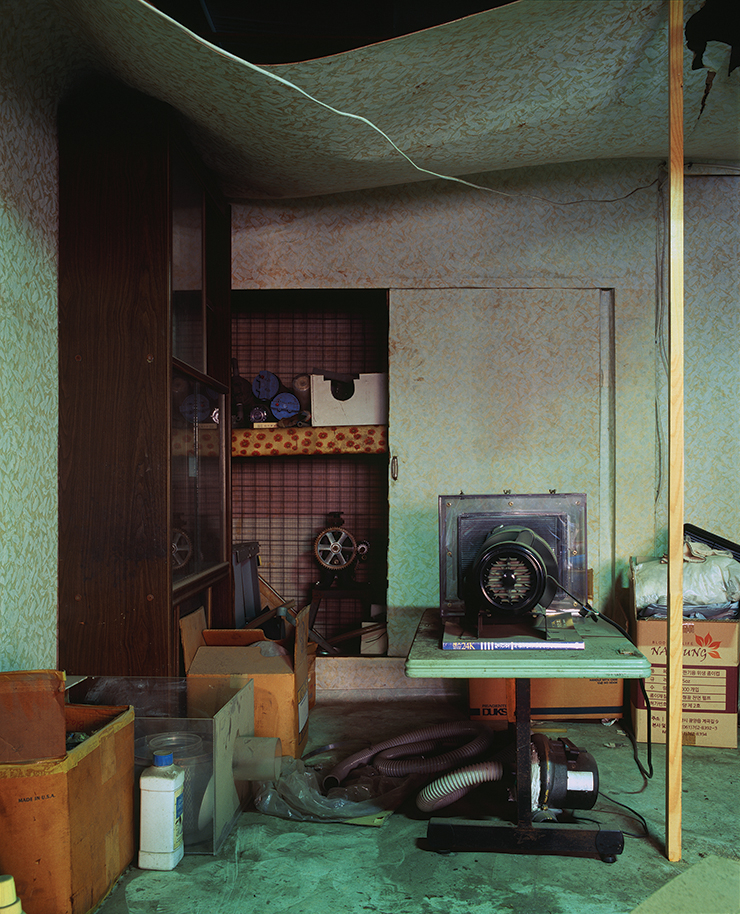

Oh Suk Kuhn, <Enemy Property_Gwangju 01>, 2022, Digital C–print. Dimensions variable. Courtesy of the artist

오석근의 사진은 적산가옥이라는 ‘실용’과 주택 외부 장식물이라는 ‘기복’의 조형적 언어에 대한 흥미로운 연구다. 10여 년간 렌즈를 통해 기록해온 적산가옥이 광주에서 인천, 부산 등의 타 도시로 확장되고 대문, 현관문, 담벼락, 주차장 셔터 등에 부착되거나 각인된 주물이나 패턴은 아르누보, 모스크 사원, 그리스 신전, 일본, 중국으로 연결된다. 한편, 요코하마에서 활동하는 고이즈미 메이로는 <삶의 극장>을 통해 광주 고려인마을의 과거와 현재를 다룬다. 작가는 이 공동체에 속한 15명의 청소년들과 함께 20세기 동안 고려인 정체성 형성에 중요한 역할을 했던 카자흐스탄의 ‘고려극장’을 연구하며 도출한 연극적인 장면을 5채널 프로젝션 설치로 완성했다.

광주정신(‘은은한 광륜’)에서 근대주의(‘조상의 목소리’), 탈식민주의(‘일시적 주권’)로 확장된 주제는 마지막에 이르러 생태와 환경까지 나아간다. 네 번째 전시관 ‘행성의 시간들’은 지구를 무경계의 공간으로 상정한다. 다큐멘터리와 픽션을 합쳐 인간과 비인간 세계를 다루는 에밀리아 스카눌리터가 수년 동안 수집해온, 아마존 일대의 영상을 결합한 설치작품 <아이쿠알리아>에서 인어공주 같기도 하고 키메라 같기도 한 신화적 존재가 아마존 주변의 강들을 항해하며 분홍 돌고래와 조우한다. 인류세 이전인지 이후인지 알 수 없지만 물처럼 부드럽게 유영하는 비인간의 존재가 우리라는 틀을 뛰어넘는 연결의 가능성을 보여주는 순간, 마침내 감지하는 것은 희망이다. 여린 희망의 물줄기가 나와 도시에 조용하게 스며들어 하나로 감싸고 있음을 느낀다. 부드럽고 여리게. 물의 힘이란, 그런 것이다.

손안나는 <바자>의 피처 디렉터다. 여전히 아트페어보다 비엔날레가 좋다. 예술 작품이란 경제재 이전에 내면을 성찰하는 매개라고 믿는다.

‘초국가적 동시성’은 두 번째 전시관뿐만 아니라 이번 비엔날레 전체를 아우르는 키워드이다. 광주다운 것, 한국다운 것, 아시아다운 것을 넘어서 인류 보편적 이야기가 주제를 관통한다. 광주정신에서 근대주의, 탈식민주의로 확장된 주제는 마지막에 이르러 생태와 환경까지 나아간다.

이번 광주비엔날레의 주제 «물처럼 부드럽고 여리게»와 ‘광주정신’은 어떻게 연결되나?

비서구적 관점에서 광주비엔날레와 광주정신을 담으며 중심 대 주변이 아닌 관계의 전환, 평등한 연결, 더 나은 인류 공동체를 위한 광주만의 메시지를 추구했다. 전시에서 ‘광주정신’은 예향, 민주화운동 등 광주라는 지역에서 인류, 전 행성적인 담론으로 확장됐다. 동시대를 반영하는 현대미술이 이 순간을 있도록 한 역사 및 전통과 연결되어 있다는 점에 주목했다. 비엔날레의 도시인 광주가 광주항쟁의 기억과 함께 예술과 문화의 도시이기도 하다는 점을 생각하면, 한 지역의 역사적 맥락이 정치·사회적 맥락과 어떻게 닿아있는지 이해할 수 있다. 차별, 억압, 불평등 같은 문제는 세계 각지에서 공통적으로 경험하는 것이고 과거와 현재에 모두 존재한다. 다른 도시, 다른 마을에서 활동하는 현대미술가들의 작품들이 광주의 역사와도 공명한다는 점을 부각하고자 했다.

32개국 79명의 작가가 참여한 이번 비엔날레는 신작 비율이 50% 이상이다. 어떻게 가능했나?

비엔날레의 장점은 동시대 미술의 현장과 정치·사회적 맥락을 생생하게 반영하는 새로운 작품 제작의 기회가 된다는 데 있다. 큐레이터로서 평상시 세계 각국의 비엔날레를 둘러보면서 비슷한 작품이 많이 등장하고 있다는 것에 안타까움을 느꼈고, 비엔날레 본연의 역할은 새로운 미술의 경향과 흐름을 여타 기관보다 빠르게 포착하고 제시하는 것이라는 신념에서 비롯되었다. 여기에 광주비엔날레재단 측이 지향하는 비엔날레의 역할에 대한 공감과 지원도 컸다.

그 중에서도 이번 비엔날레의 방향성과 탁월하게 맞아떨어진 신작을 몇 선 소개한다면?

기획 단계부터 물의 은유에 바탕을 두고 신작 및 신규 커미션의 원천으로 활용했다. 방콕을 기반으로 활동하는 영화감독 타이키 삭피싯의 영상작품 <스피릿 레벨>(2023)은 물의 정치성을 탐구하기 위해 메콩강 주변 주민들의 인생, 꿈, 그리고 기억을 기록했으며, 고이즈미 메이로의 5채널 영상 신작 <삶의 극장>(2023)은 ‘고려인’의 디아스포라 역사를 추적한다. 디아스포라의 삶 또한 유동적이고 불확실하지만 전환의 가능성을 갖고 있다는 점이 주제와 연결된다. 또한 참여 작가들이 신작 제작에서 한 단계 나아가 이번 전시를 통해 그들의 예술적 실천을 새롭게 하고 자양분을 받을 수 있는 기회로 삼고자 했다. 작가들이 현재 연구하고 있는 주제나 진행하고 있는 프로젝트를 풍부하게 확장할 수 있도록 지원했다. 예를 들어 이번에 새롭게 제작된 덕희 조던 작가의 인터랙티브 로봇 연작 <안녕히, 그리고 물고기는 고마웠어요>(2023)는 해양 생물, 기술, 성, 영양 및 생태에 대한 작가의 관심을 보다 심화된 몰입형 설치 형식으로 발전시킨 것이다.

미술 전시의 지속가능성 문제를 의식하여 환경친화적 모듈식구조로 공간을 조성했다.

전시 공간 디자인은 브뤼셀 기반의 건축가 자비네 토이니센이 맡았다. 친환경 소재이자 지속가능한 재료인 목모보드를 가벽의 기본 재료로 활용했다. 전반적인 전시 구성에 있어서는 작품이 구획되면서도 상호연결될 수 있게끔 동선 또한 친환경적으로 하면서 공사를 최소화했다. 이로 인해 막힌 가벽보다 열리고 친환경적인 전시 공간에서 관람객이 작품 자체와 마주할 수 있다.

케린 그린버그 협력 큐레이터와의 작업은 어떤 경험이었나?

두 사람 모두 테이트 모던에서 경력을 쌓았다. ‘탈국가적 큐레이팅’ 방법론이 이번 광주비엔날레에도 녹아들어 있는 듯 보인다. 수년간 함께 일하면서 큐레이터로서의 상상력, 기획력, 실행력이 뛰어난 동료라고 생각해왔다. 우리 두 사람 모두 테이트 모던의 소장품이 서유럽이나 북미 같은 이른바 주류 미술계에 국한되지 않고 세계 각지의 동시대 미술을 반영할 수 있도록 하는 데 노력을 기울여왔다. 우리가 담당했던 아프리카, 아시아, 선주민 미술 소장품은 테이트 모던을 비롯하여 소장품 순회전 및 다른 테이트 미술관 공간을 통해 많은 관객에게 세계 미술의 진정한 현황을 보여주는 데 일조했다.

코로나 이후 그 어느 때보다 미술에 대한 관심이 뜨거운 시기에 개최되고 최장 기간 열린다. 당신이 강조한 ‘관객 중심형’ 전시를 어떤 방식으로 실현할 수 있을까?

지난 3년은 팬데믹, 환경오염, 인종차별, 전쟁 등 국가나 지역의 경계를 넘어 전 지구적 차원에서 위기의 시대를 실감하게 했다. 큐레이터로서 미술은 이런 위기의 순간에 어떤 역할을 하는 것인지 생각해보았는데, 어릴 때 배운 노자의 <도덕경>을 다시 읽던 중, 강한 것을 이겨내는 것은 약해 보이는 물이라고 말하는 '유약어수'라는 어구가 마음에 와닿았다. 미술이 단기간에 직접적으로 세계를 바꿀 수는 없을지 몰라도 사람들의 사고와 태도를 바꾸어 더 나은 미래를 창조하는 데 도움을 준다는 점을 물의 역설에 비유하여 보여주고 싶었다. 아울러 전시에 대한 이해를 돕고, 관객들에게 의미 있는 전시 관람 경험을 제공하기 위한 다양한 공공프로그램이 전시 기간 내내 펼쳐진다.

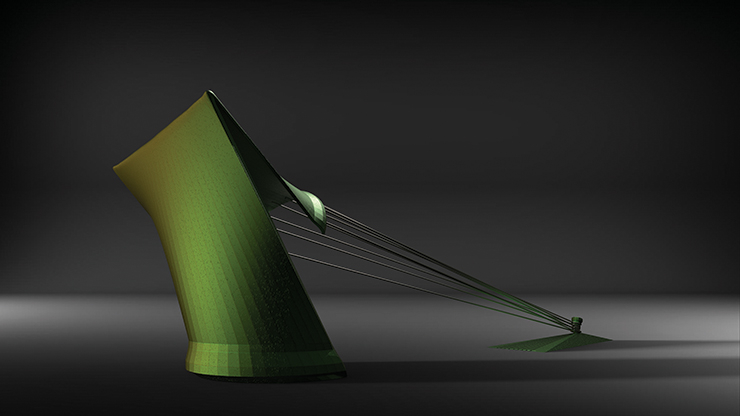

Zhang Tianyi, <Tough Bamboo>, 2023, Multi-media, 158x128x600cm. Courtesy of the artist

올해 비엔날레의 또 하나의 묘미는 광주 곳곳에서 펼쳐지는 국가 파빌리온 전시다. 네덜란드, 스위스, 우크라이나, 이스라엘, 이탈리아, 중국, 캐나다, 폴란드, 프랑스 총 아홉 개국의 파빌리온은 현대사회의 면면을 다양한 방식으로 제시하며 본전시와 밀접하게 연결된다. 이탈리아 파빌리온은 ‘물’의 은유를 통해 인간 중심적이고 이분법적인 패러다임을 넘어서며 인간과 자연의 관계, 새로운 공존의 방식에 관해 이야기한다. 아그네스 퀘스천마크는 물이 담긴 수족관 안에서 마치 양수 안에 떠 있는 태아처럼 유영하는 퍼포먼스 작업 <Drowned in Living Waters>를 선보이는데, 작가는 물을 단순히 자원이 아닌, 인간의 ‘집’이자 재탄생의 장소로 구현한다. 반면 카밀라 알베르티는 바다와 뭍에 존재하는 괴물을 제작함으로써 대안적 미래와 신화에 대한 영감과 상상을 끌어낸다. 이탈리아 파빌리온이 ‘물’에 대한 인간 중심적인 관점을 버리고 새로운 가능성의 영역으로 안내하는 속삭임이라면, 중국 파빌리온은 ‘대나무’에 대한 일종의 예술 실험실로 작동한다.

Agnes Questionmark, <Liquid Ground>, 2022, Long durational performance. Photo by Jo Fetto, Courtesy of the Artist

대나무를 이용해 한 폭의 산천 풍경을 구현해낸 우딩위의 <Landscape: Windy Bamboo>, 대나무 마디를 주체로 삼아 대나무의 끈질긴 생명력과 불굴의 정신을 표현한 장텐이의 <Tough Bamboo>, 현대 산업기술을 활용해 대나무와 인간과의 대화를 실현시키는 한진펑의 <Bamboo Words> 등을 통해 천연자원이 문명으로 형성되는 과정을 목격할 수 있다. 인류와 세상을 향한 예술가들의 탐험은 여기서 끝이 아니다. 살아있는 유기체와 광물을 결합한 조하르 고테스만의 설치작품 <Untitled>(이스라엘 파빌리온)은 ‘인간과 사물이 맺는 관계의 본질’, 그리고 ‘새로운 종류의 사물의 존재’에 대한 연구이고, 3D 프로그램 등을 활용하여 온·오프라인 공간을 재해석한 스위스와 한국 출신 작가들의 사진 및 영상 작업들(스위스 파빌리온)은 상상 속 현실과 실제 현실의 간극에 놓인 문제점을 전면에 드러낸 결과물이다. 한편, 현재 전 세계가 안고 있는 가장 큰 숙제인 기후위기에 대한 답변은 네덜란드 파빌리온에서 확인할 수 있다. 요나스 스탈과 라다 드수자는 군사 산업 단지의 역할에 주목하며 생태계를 파괴하는 정부와 기업을 재판에 회부하는 ‘공판 퍼포먼스’를 선보인다. 인간이 자연에 벌여온 폭력을 ‘멸종 전쟁’으로 칭한다. 이 밖에도 역사적 해방과 투쟁, 문화적 정체성, 탈식민주의를 탐구한 지네브 세디라의 영상작품 <꿈은 제목이 없다>를 상영하는 프랑스 파빌리온, 우크라이나 현대 영화를 통해 우크라이나의 자유를 향한 여정을 구현한 우크라이나 파빌리온, 그리고 컬렉티브 프리필르머즈의 영상으로 여기에 연대를 표하는 폴란드 파빌리온, 킨게이트 출신 28명 작가들이 작업한 드로잉과 조각으로 소수민족 예술의 현주소를 보여주는 캐나다 파빌리온까지 이야기의 향연이 끝없이 펼쳐진다.

※ 제14회 광주비엔날레는 4월 7일부터 7월 9일까지 광주비엔날레 전시관을 비롯한 광주광역시 전역에서 열린다.

백세리는 <바자>의 프리랜스 에디터다. 처음 방문한 광주에서 ‘예술산책’이라는 호사를 누렸다.