LIFESTYLE

가다 아메르, 여성의 존재를 용감하게 그려내다

여성의 존재를 용감하게 그려내는 가다 아메르의 작품은 한국의 평범한 모녀를 연대하는 동지로 거듭나게 할 것이다.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

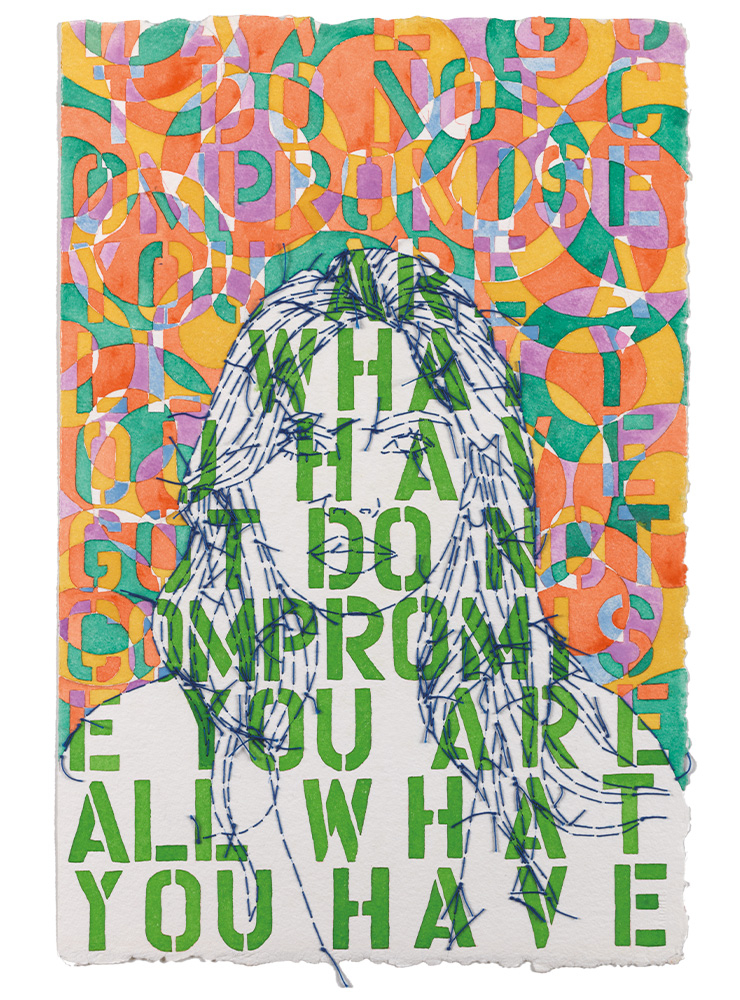

Ghada Amer(b. 1963), <Portrait of Maya - RFGA>, 2020, Watercolor and embroidery on paper, 59.1x38.7cm, Courtesy of the artist and Marianne Boesky Gallery, New York and Aspen © Ghada Amer. Photo credit: Brian Buckley

“어른으로, 그리고 여자로 성장해감을…” 축. 하. 한. 다…. 이 단어를 차마 쓰지 못하고 머뭇거린다. 언젠가 나의 딸이 첫 생리를 한다면 심금을 울리는 편지를 쓰겠노라 한 지 무려 13년 만에 맞이한 그 순간, 숱한 생각이 촘촘한 자간에서 돌출해 네 글자를 덮어버린다. 누구든 어른이 되고, 절반은 여자가 된다. 그러나 별 탈 없이 이 수순을 겪어왔음을 오히려 감사해야 하는 세상에서, 나조차 초경의 당혹함을 잊게 할 축하를 받아본 적 있었던가? “여자라서 행복해요.”라는 달콤한 주문이 안방극장을 밝히던 시절 사춘기를 보내고, 적당히 사연 있는 연애를 하고, 결혼해서 엄마로 사는 지금까지도 말이다. 그것이 본질적으로 축하할 수 없는 일이기 때문인가, 축하 따위는 필요 없을 정도의 축복이기 때문인가? 아니면 그저 나의 부모가 무뚝뚝한 필부라서 그런가? 편지를 끝맺지 못하던 어느 날, 딸이 자못 비장한 투로 말했다. “그러니까, 앞으로, 내가 얘랑 적어도 40년을 함께해야 한다는 거지?” 그렇다. 의지와는 상관없이, 매달, 붉디붉은 일상을 겪어야 한다는 것만큼 명징한 사실은 없다.

가다 아메르(Ghada Amer)의 작업은, 이를테면 이런 딸이 언젠가의 성인식을 건강하게 맞이했으면 하는 바람을 담아 꼭 보여주고 싶은 작품이다. 만약 딸이 가다 아메르는 어떤 예술가냐 묻는다면, 여성을 해방시키는 여성작가라 답해줄 것이다. “여성의 삶을 그린다”라는 표현도 옳지만 이에 국한할 수만은 없는 건, 어떻게 ‘사느냐’는 어떻게 ‘존재하느냐’의 문제에서 기인하기 때문이다. 특히 아메르는 여성이 온전히 존재하도록 하는 욕망을 그림으로써 감내해야 했던 것을 되짚고, 여전히 감내하고 있는 것들을 암시함으로써 욕망할 수 있는 가능성을 말한다. 시대 및 문화의 경계를 초월하는 여성들의 시간은 가장 뜨겁게 공감가능한, 보편타당한 진실이다. 때문에 그 가능성이란 외부의 변화가 아니라 전적으로 내 안에서의 자각을 의미한다. 아메르는 어떤 변화이든, 안에서 비롯될 때 지속가능할 뿐 아니라 강력할 수도 있다는 사실을 조각, 도예, 드로잉, 바느질, 자수 등의 다양한 방식으로 만든 아름다운 작품으로 피력한다.

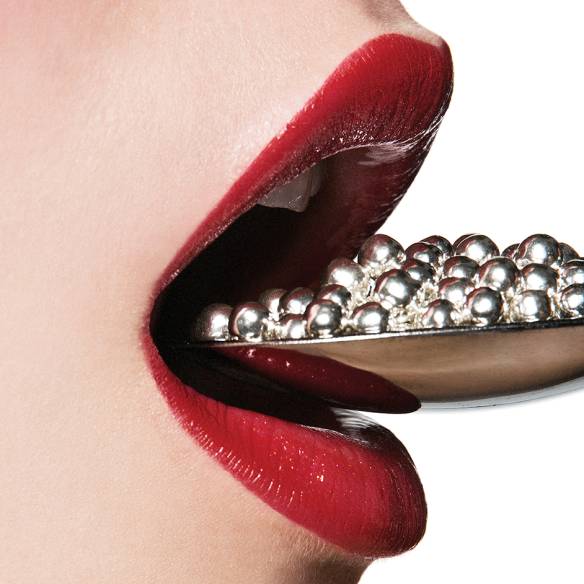

흥미로운 건 아메르식 각성이 철저히 역설법을 따른다는 사실이다. 그는 자유, 성 정체성, 인권, 사랑 등의 문제를 다뤄왔지만, 잔 다르크를 내세우는 대신 오히려 도발적인 여성들을 초대한다. 이들은 에로틱함을 넘어 꽤 노골적이다. 속옷을 벗어 가슴 혹은 엉덩이를 드러내거나, 아랫도리를 보이며 누워 있거나, 쾌락의 절정에서 환희의 표정을 짓거나, 그 이상인 경우도 많다. 그래서 아메르의 작품 앞에서는 남녀불문 관음적 태도를 취할 수밖에 없지만, 내 시선의 상태나 무의식적 폭력성을 자각하는 데는 그리 오랜 시간이 걸리지 않는다. 이는 작가가 포르노의 포즈나 태도를 차용한 이유와도 통한다. 극단의 남성중심적 세계에서 여자가 철저히 대상화, 도구화, 타자화, (다른 방식으로) 신화화되어 왔음을 각성하게 되는 것이다. 더욱이 이것을 공개된 전시장에서 본다는 건 굴절된 시각이 비단 외설물에 한정되지 않고 삶의 거의 모든 지점을 지배하고 있음을 자연스레 각성한다. 아메르는 이 뒤틀린 관계를 전복하는 유일한 방법을 제시하고, 그의 작품 속 여성들은 그 세계를 빠져나와, 자신의 섹슈얼리티를 발견하고, 인정하고, 즐기며 나의 에로티시즘에 스스로 찬사를 보낸다.

“섹슈얼리티라는 주제를 은밀하게 가릴수록 솔직하게 다루기 힘들어질 뿐 아니라 표현된 대상도 덜 관능적으로 느껴지는 것을 알게 됐죠. (중략) 처음 내 작품들은 좋은 반응을 얻지 못했는데, 여성을 관음하는 듯 보이는 그림을 그린다는 이유가 아니라 감히 이런 걸 표현하는 그림을 그린다는 사실 자체 때문이었어요.”(1999년 에스텔 타로드와의 인터뷰 中) 굳이 쾌락이나 예술을 언급할 필요도 없이, 월경만 해도 그렇다. 생리 날을 ‘그날’이라 부르고, 생리대를 까만 봉지에 담고, <몽정기>에는 관대하지만 <피의 연대기>는 낯설어하는 등 여성에게 지극히 자연발생적인 일을 숨기거나, 겸연쩍어하거나, 금기시하고 있는데, 의도라기보다는 내재화되어 있다는 것이 더 문제다. 월경이든 쾌락이든, 모두 여성의 주체성과 자의식의 일부일지도 모르겠다. 그러나 적어도 이조차 드러낼 수 없는 세상에서 합당한 자유가, 편견 없는 성 정체성에 대한 인식이, 인권에 대한 온전한 이해가, 진정한 사랑의 실천이 가능할 리는 만무하다.

어쨌든 많은 비평가들은 가다 아메르를 ‘문화적 혼혈아, 신 페미니스트, 최전방 아방가르드의 일원’으로 추켜세우며 포르노를 끌어들인 진짜 저의를 궁금해했지만 그는 선문답으로 응수하곤 했다. “나는 쾌락뿐 아니라 키스라는 행위에 대해서도 관심이 많았습니다.” 따라서 아메르가 작업을 지속한다는 건 필연적으로, 좋든 나쁘든 갖은 편견에 맞서거나 해명해왔다는 것과 동의어다. ‘이집트 출신’이라는 사실에 얽매이길 원하지는 않지만, 10대 때 프랑스로 이주하고, 지금은 미국에서 살고 있는 다문화적 배경이 결정적인 계기를 마련해주었음을 부인하지는 않는다. 최근 아메르는 인스타그램에 카이로의 풍경을 담은 사진을 올리며 ‘#anothergalaxy’라는 시적인 해시태그를 달았다. 그러나 한편으로 그곳은 여성의 섹슈얼리티에 대해 가장 보수적인 고립된 우주나 다름없었고, 아메르는 주체적 사랑과 독자적인 우주를 꿈꿨다. 다름 아닌 예술로.

그럼에도 프랑스라 해서 사정이 딱히 나았던 건 아닌 것 같다. 한국에서도 출간된 <위대한 여성 예술가들>을 비롯한 많은 글에, 그가 문제의 여성 이미지를 물감이 아니라 바느질로 그리게 된 연유가 등장한다. 니스의 예술학교 빌라 아르송에 다녔던 그는 일부 회화 수업이 남학생만 받는 괴이한 상황을 체험하고, 회화는 물론 미술사 전체를 관통해온 남성중심성에 큰 회의를 품는다. 그리고는 자신이 거부당한 이유인 여성성을 기리는 자수회화를 주효한 미술언어로 상정했다. 대대로 루이즈 부르주아, 야요이 쿠사마, 로니 혼, 아네트 메사제, 미리엄 샤피로, 김수자 등 많은 작가들이 ‘여성의 노동’인 바느질을 미술의 영역으로 끌어들였다. 그러나 루이즈 부르주아의 바느질이 ‘자기치유’에 가깝고, 김수자의 바느질이 ‘인간의 본질’에 대한 이야기이며, 야요이 쿠사마의 바느질이 ‘생존을 위한 몸부림’이라면, 아메르의 바느질은 남성적 회화 영역을 ‘침범’한 투사의 실천으로 다가온다. 더욱이 잭슨 폴록의 붓놀림이 노상방뇨를 하던 아버지에게서 영감받았다는 사실이 무용담처럼 구전될 정도로 남성성이 당연시되던 추상회화의 분야에서, 아메르는 바늘과 실을 활용한 추상화에 도전했다.

아메르의 자수회화는 실험과 시도로 탄생한 다른 작품들과 연대해 더한 설득력을 얻는다. 바느질 기법은 비슷한 맥락의 가사노동인 가드닝으로 진화했고, 록펠러센터, 캘리포니아 서니랜드 등에 식물들로 여성을 묘사하는 특정 단어를 구현한 정원조각 <여성의 자질(Women’s Qualities)>을 선보였다. “제니 홀저나 바버라 크루거 등의 강렬한 작업에 큰 영향을 받았다”고 인정한 아메르에게는 가슴을 드러낸 여성들의 존재만큼이나 이들과 나눌 수 있는 진실도 중요한데, 특히 사랑을 표현한 아랍어 표현 1백 개로 만든 구 형태의 조각 <사랑에 대한 100가지 단어(100 Words of Love)>(2010)는 작가가 결정적인 전환점으로 꼽는 작업이다. 오는 9월 뉴욕의 마리안 보에스키 갤러리에서 열릴 개인전 «내가 아는 여성들(The Women I Know) Part II»에서는 예의 핀업걸이 아니라 자신의 동료, 친구, 친척 등을 그린 동명의 초상화 연작을 선보일 예정이다. 아메르가 선택한 문구들이 무한히 가치 있는 평범한 여성들의 얼굴에, 머리카락에, 가슴에, 웃음에, 그리고 존재에 새겨질 것이다.

“무릎 꿇은 여성을 함부로 판단하지 마라. 그녀가 일어섰을 때 얼마나 대단할 지 우리는 알 수 없다.” 아메르의 자수회화 <귀걸이 한 짝을 한 여자(Portrait with One Earring)>에서 여자의 얼굴은 미에 한손의 시로 가려져 있었다. 나는 ‘고통이 자라나는 곳’의 이 시구를 메모했다. 나와 나의 딸, 이 땅의 다른 딸들을 떠올리며. 우연히 본 어느 TED 강연에서 젊은 시인 사라 케이는 “딸이 생긴다면, 그녀의 손등에 태양계를 그려줄 것이다.”라는 근사한 이야기로 박수를 받았다. 하지만 나는 태양계를 그려주긴커녕, 딸에게 “(생리와) 평생을 함께한다”가 지나치게 낭만적인 표현일지 모른다는 말조차 꺼내지 못했다. 다행한 건, 앞으로의 나날들이 부디 그녀의 편이기를 비는 프티 부르주아적 엄마보다 21세기적 소녀가 훨씬 용감하다는 사실이다. 첫 생리 이야기를 글에 써도 되겠냐는 조심스러운 나의 청을, 딸은 흔쾌히 허락했다. “그럼! 우리가 다 같이 겪는 일이잖아?” 역시 인류는 진화한다. 나는 나의 동지를 향한 편지의 마무리 문장으로, “축하한다”나 “너는 나의 전부” 같은 말 대신 아메르의 글귀를 빌리기로 마음먹었다. “타협하지 말아라, 너는 네가 가진 전부란다(Do not compromise, you are all what you have).”

Credit

- 에디터/ 손안나

- 글/ 윤혜정(국제갤러리 디렉터)

- 사진 제공/ Ghada Amer Studio

- 웹디자이너/ 한다민

Celeb's BIG News

#블랙핑크, #스트레이 키즈, #BTS, #NCT, #올데이 프로젝트, #에스파

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

하퍼스 바자의 최신소식