LIFESTYLE

온돌 민족인 우리에게도 카펫 문화가 있었다

온돌의 민족인 우리에게도 카펫 문화가 있었다. 신비를 씨실로, 비밀을 날실로 엮은 ‘조선철(朝鮮綴)’이라는 낯선 유물에 대하여.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

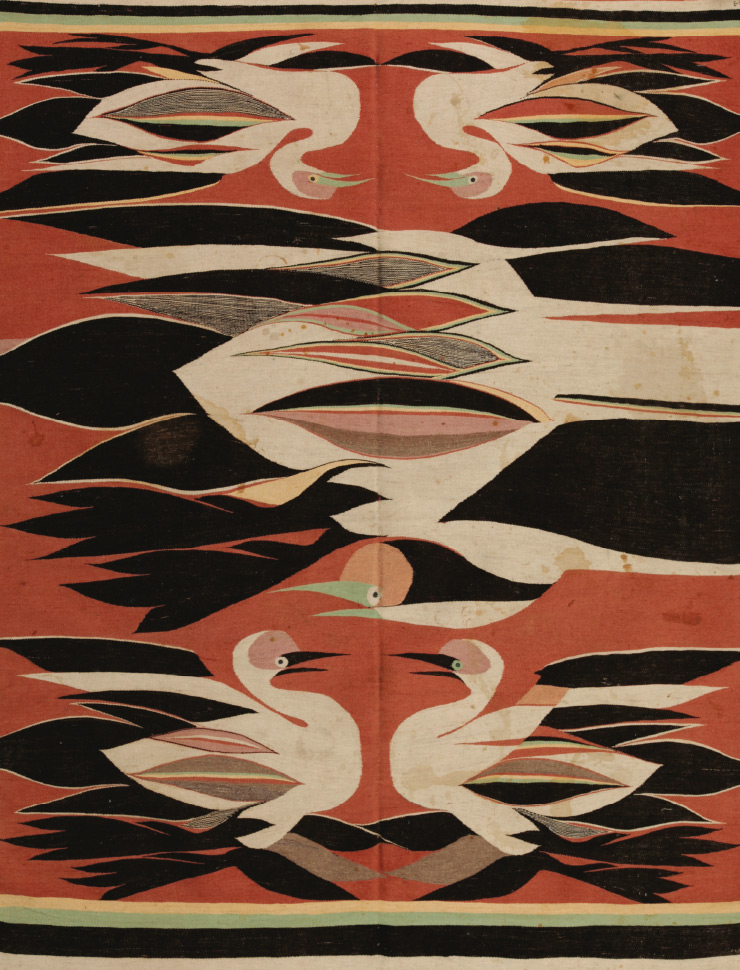

<오학도>.

‘조선에서 온 철직’을 뜻하는 조선철. 이름을 들여다보면 이 유물의 기구한 역사를 알 수 있다. 입식 생활을 하던 삼국시대에는 동물의 털로 만든 깔개를 사용했는데 고려시대를 거치고 온돌이 보급되면서 점점 쓸모가 사라졌다. 문 앞에 걸어 바람을 막거나 수레에 걸쳐 장식하는 용도로 사용도 했지만 그러기엔 무겁고 거칠었다. 보통 동물의 털을 확보하면 가장 부드럽고 좋은 것은 옷감으로 사용하고 거친 잡털은 이모저모 섞어 바닥용으로 만들었다 한다. 이마저도 카펫 문화가 왕이나 특권 계층의 사치로 여겨지면서 우리나라에서는 뿌리를 내릴 수 없었다. 지금까지 보존된 조선철은 ‘조선에서 온’, 그러니까 우리나라에서 일본으로 건너가 귀한 대접을 받은 것들로 보면 된다.

일본에서 또한 요시다 고지로라는 한 개인의 관심이 없었더라면 아직도 조선철은 많은 물음표에 휩싸여 있을지 모른다. 기온 지역의 축제에는 가마를 든 행렬이 빠지지 않는데 수레 장식 몇 개는 일본의 것들과 달랐다. 기온재단의 고문인 요시다는 조사를 시작했고 유입 경로와 문양, 재질 등이 조선에서 만들어진 것이라는 결론을 내렸다.

조선철은 아직까지도 정확한 태생이 밝혀지지 않았다. 직조에 썼을 직조기가 전혀 남아 있지 않고, 갯수나 문헌의 수가 극히 적다. 학계에서는 섣불리 우리의 것이라고 인정하지 못하는 분위기다. 그렇지만 조선철에 남겨진, 한국 민화에서 흔히 볼 수 있는 까치와 호랑이, 고려청자나 백자 장식에 사용하는 도안은 스스로 유래를 밝히고 있다.

지난 2017년 경운박물관에서 열린 첫 전시 이후로는 <TV쇼 진품명품>이나 고미술상을 통해 조선철이 속속 모습을 드러내고 있다고 한다. 마침 올해 한 기관에서 큰 전시를 기획하고 있다니 조선철을 닮은 직물이 여기저기 걸릴 날을 상상해본다.

조선철은 거친 짐승의 털을 씨실로 하여 문양을 철직(태피스트리) 기법으로 제직하고, 그 위에 먹 또는 안료로 선이나 그림을 그린 깔개 혹은 벽걸이로 전해 내려온 것을 총칭한다. 지금까지 발굴된 조선철을 바탕으로 주로 쓰이는 문양을 분류하면 이렇다.

오학 18세기 조선철에서 가장 많이 나타나는 다섯 마리의 학 문양이다. 오학도는 중앙에 날개를 활짝 편 학을 중심으로 네 마리 학이 쌍을 이루어 마주보는 형상이다. 하늘을 나는 듯한 역동적인 모습으로 주변에는 기물, 꽃, 까치를 배치하였다. 학은 장수와 선비의 기상을 상징한다.

호접 호접을 단독으로 사용하거나 호접과 함께 18세기 특징인 창에 그려진 풍경이 초화와 함께 표현되기도 한다. 나비 형상은 16~17세기에 비해 정형화되었다. 나비는 항상 거침없이 이동하므로 자유분방함과 고운 자태를 의미하기도 한다.

사자 용맹스럽기보다 장난치고 놀다가 털뭉치가 생기고 털뭉치 안에서 아기사자가 태어나는 등 귀엽고 해학적인 모습으로 쓰였다.

기물·보문 기물은 사대부가 갖추어야 할 덕목으로 금기서화(음악, 바둑, 글과 그림)에 필요한 물건이나 분재 화분, 소반 등 일상에 필요한 물건을 주제로 만든다. 보문은 길상스러운 기물을 형상화한 것으로 불교의 팔기상문과 도교의 암팔선문이 있으며 이를 혼합한 잡보 등이 우리나라를 비롯해 중국, 일본, 동남아에서 많이 쓰인다. 보문과 함께 연꽃, 모란, 초화문을 함께 표현하기도 한다.

풍속·산수 산과 누각, 꽃과 나무 등이 자연스럽게 어우러진 풍경을 바탕으로 한다. 조선철 중에서 괴석과 대나무를 과감하게 표현한 한국적 문양이 있고, 장난스러운 몸짓을 하는 쌍계 머리 동자들과 여인들의 모습에서 중국 풍속화의 맛이 느껴지는 작품도 있다.

줄문 줄문은 직조나 그림 문양을 넣지 않고 씨실의 색을 바꿔가며 제직해 가로 줄무늬를 표현한 것이다. 줄문도는 간결하지만 현대적 멋이 느껴지는 조선철이라 할 수 있다.

Credit

- 에디터/ 박의령

- 자료 제공/ 경운박물관

- 도움말/ 문희원(경운박물관 학예연구원)

- 웹디자이너/ 김유진

2025 가을 패션 트렌드

가장 빠르고 쉽게 따라할 수 있는 셀럽들의 가을 패션

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

하퍼스 바자의 최신소식