칸디다 회퍼의 세상

“어떤 사진이 의미가 있다고 할 때, 우리는 그 사진의 과거와 미래를 덧붙이는 것이다.” 존 버거가 말했던가? 이러한 시간의 주관성은 내 휴대폰 속 사진뿐 아니라 칸디다 회퍼의 작품에도 공히 적용된다.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

<La Salle Labrouste?La Bibliotheque de l’INHA Paris II 2017>, C-print, 180x206.7cm. Courtesy of the artist and Kukje Gallery. ⓒ Candida Hofer/VG Bild-Kunst, Bonn

이러한 상상은 8년 전쯤 에셀 현대미술관에서의 경험에서 기인했다. ‘사일런스’라는 제목의 전시는 당시 오스트리아에서 다양한 미술 담론을 생산하며 큰 인기를 얻었다. 그러나 그 전시장에 걸려 있던 게르하르트 리히터의 작품과 한 시간을 보내면서 나는 오히려 칸디다 회퍼(Candida H¨ofer)의 작품이 훨씬 더 잘 어울렸을 거라고 생각했다. 언젠가 그녀 작업으로 이런 전시를 열어보리라 한 데는 나름의 이유가 있다. 보통 미술 공간에서 관객이 한 작품 앞에 머무는 시간이 평균 15초 내외라는 연구 결과도 있지만, 회퍼의 사진 앞에서는 15분 혹은 한 시간, 아니 종일 있을 수도 있다. 보편적 세계에서 통용되는 시간 개념은 무색할뿐더러 다른 질서로 직조된 다채로운 시간이 흐른다. 그로부터 3년 후인 2015년 포르투갈 감독 후이 샤비에르가 칸디다 회퍼의 작업과 전시 과정을 담아 연출한 다큐멘터리 제목은 공교롭게도 ‘Silent Spaces’였다.

‘현대사진의 거장’으로 일컬어지는 칸디다 회퍼는 다양한 건축물의 공간 내부를 명료한 시선으로 담은 작업으로 잘 알려져 있다. 20세기 초 산업구조의 상징인 건축물을 객관적으로 응시한 흑백사진으로 ‘건축의 유형학’을 주창한 베허 부부의 수제자로도 유명하다. 미술관, 도서관, 박물관, 극장 등 공적 공간에 집중하는 그녀의 사진은 단순히 건축사진이 아니다. 건축은 회퍼 작업의 구조이자 객관적 고찰의 그릇일 뿐, 오히려 지난 50여 년 동안 사진이라는 매체를 통해 공간과 인간의 상호작용을 관찰, 사유해왔다는 점에서 ‘공간의 초상’이자 ‘관계의 이야기’다. 가령 초상이 현재 모습을 통해 대상이 살아낸 시간과 사건을 짐작하게 하듯, 회퍼가 포착한 사진에서는 공간의 목적과 역사, 그 자체로 물리적이거나 사회적인 존재감이 느껴진다. 이곳에 어떤 사람들이 존재했었는지, 그 삶은 어떠했을지, 여기에서의 시간은 그들에게 무엇이었을지, 그리하여 동서를 막론하고 어떤 공간이 지금 모습으로 우리 곁에 존재한다는 건 과연 어떤 의미가 있는지 골똘히 생각하다 보면 어느덧 내가 전혀 다른 세계에 위치하고 있다는 착각이 든다.

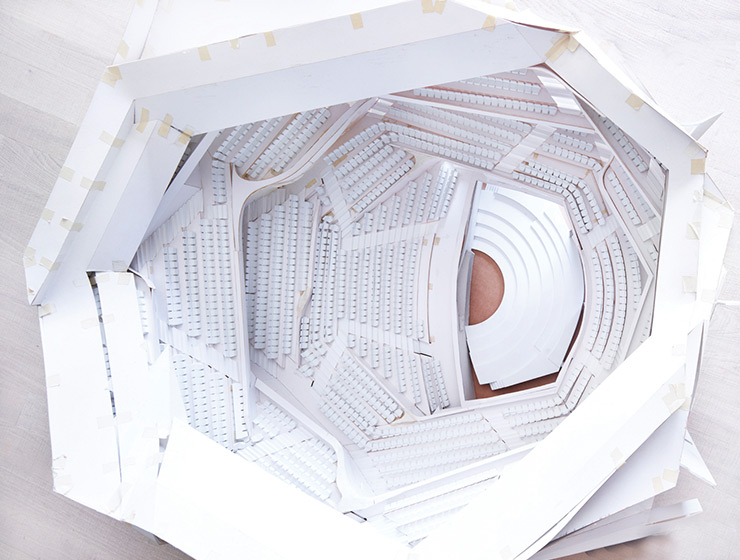

<Elbphilharmonie Hamburg Jacques Herzog und Pierre de Meuron Kabinett Basel XI 2016>, C-print, 180x226.3cm. Courtesy of the artist and Kukje Gallery ⓒ Candida Hofer/VG Bild-Kunst, Bonn

개인적으로 칸디다 회퍼의 사진에서 가장 인상 깊은 점은 이런 과정을 거쳐 공간의 모든 디테일을 명료하게 표현해낸다는 사실이다. 그녀의 사진 속에서는 천장의 샹들리에도, 벽 장식도, 의자의 재질도, 바닥 문양도 모두 공평한 긴장감을 품고 있다. 예컨대 내 눈앞에 펼쳐지는 이 공간이 ‘세상에서 가장 큰 바로크 시대의 수도원 도서관’임을 미처 알지 못해도 압도되기에 충분한 건 거시적인 구조와 미시적인 디테일이 함께 드러나는 동시에 어느 쪽이 더 중요한지 우열조차 가릴 수 없도록 하는 총체적 통찰력 덕분이다. 일반적으로 어느 공간의 디테일이란 당대의 기호나 취향 혹은 기능을 짐작하는 단서로 쓰이지만, 그녀 작업에서는 하나의 장소를 이루는 사회적인 핵심 요소다. 사진 속 디테일을 일일이 들여다보기 위해서는 자연히 시선이 느려질 수밖에 없고, 동시에 이러한 느릿한 시선은 모든 디테일을 살아 있게 한다.

“디테일에 영예를 부여하는” 이러한 시도는 지난 5백여 년 동안 서양의 미술사와 철학사를 지배해온 원근법의 법칙을 아예 잊도록 만든다. 시선이 소실점으로 수렴되고 있음에도 평면적인 이 영묘한 ‘플랫랜드’는 그래서 더 경이롭다. 서양의 원근법은 3차원의 세계를 2차원에 효과적으로 안착시키는 데는 성공했지만, 인간의 눈으로 공간을 해석하고 더 나아가 서양인의 눈으로 세계를 재편하는 데 일조했다는 혐의에서 자유로울 수 없었다. 그러나 담담하고 정직한 회퍼의 작품 속 원근법은 (인본주의를 가장하여) 인간중심적이거나 (계몽을 빙자하여) 권력지향적인 시선과 가장 거리가 멀다. 오히려 모든 디테일을 섭렵하는 느린 시선은 세상을 보는 사람(주체)과 보여지는 대상(객체)으로 이분화시키는 게 아니라 ‘그 세계’와 ‘이 세계’를 하나로 융화시킨다.

“당신의 사진이 모두를 평등한 주인공으로 만드는 데는 삶을 관통하는 작가로서 어떤 시각 혹은 믿음이 반영된 게 아닐까요?” 2년 전의 인터뷰에서 나는 칸디다 회퍼에게 이런 질문을 했다. 그녀가 작게 웃으며 답했다. “나를 너무 높이 사는 것 같군요. 디테일과 전체를 공히 중요하게 만드는 건 다름 아닌 사진이라는 매체의 능력입니다.” 사진 매체 자체가 태생적으로 우연성과 작위성이라는 두 가지의 상반된 특징을 가지고 있음을 기억한다면, ‘그 무엇도 연출하지 않지만, 아무 것도 우연에 맡기지 않는’ 칸디다 회퍼 특유의 정제된 작업 방식은 매우 남다르다. 나는 그녀의 사진이 장엄하거나 웅장해 보일지언정 드라마틱하거나 과장되게 느껴지지 않는 이유가 공간과 예술 사이의 중재자 역할에 충실하고자 하는 작업철학 덕분이라 믿고 있다.

<Bohm Chapel Koln I 2013>, C-print, 180x243.7cm. Courtesy of the artist and Kukje Gallery ⓒ Candida Hofer/VG Bild-Kunst, Bonn

칸디다 회퍼의 작업을 처음 만난 건 지난 2005년 국제갤러리 개인전에서였다. 길다면 길고 짧다면 짧은 15년 동안 당연히 많은 것들이 변했다. 우습지만 회상이라는 걸 해보자면, 객관적으로 지금의 내가 할 수 있는 일이 훨씬 많아졌음에도 불구하고, 그때의 내가 더 혈기왕성했고 패기만만했으며 당당했던 것 같다. 적어도 내게 ‘나이 든다는 것’은 이를테면 전쟁영화의 주인공이 아니라 이름 없이 죽어간 병사에 나를 대입하고, 당찬 주연이 아니라 지질한 조연에 감정이입하는 것과 다름없다. “주인공은 나야 나!”라는 어느 아이돌 그룹의 떼창에도 별로 신나지 않는 건 세상은 고사하고 내 인생의 주인공으로 살아내기도 녹록지 않다는 걸 이미 알아버렸기 때문일 것이다.

오늘 나는 칸디다 회퍼의 사진을 보는 방식에서도 변화의 역력한 흔적을 발견한다. 그때의 내 눈은 가능한 한 많은 공간을 한껏 눈에 담느라 여념이 없었지만, 이제는 나의 세계가 단 하나의 공간이라도 온전히 품을 수 있다면 기꺼이 그 작품 앞에서 몇 시간을 보낼 수 있다. 15년 전 나의 시선이 사진 중심으로부터 주변을 향하거나 아예 주변을 거들떠보지 않았다면, 지금은 허리 굽혀 가장자리를 살피거나 공간의 작은 불빛을 음미하느라 시간과 마음을 쓴다. 어느 한 군데 흐릿하게 뭉개지는 디테일 없이 이토록 공정하고 명징한 공간의 초상을 보며 모두가 주인공인 세상을 꿈꾸게 되리라곤, 그땐 상상조차 못했다.

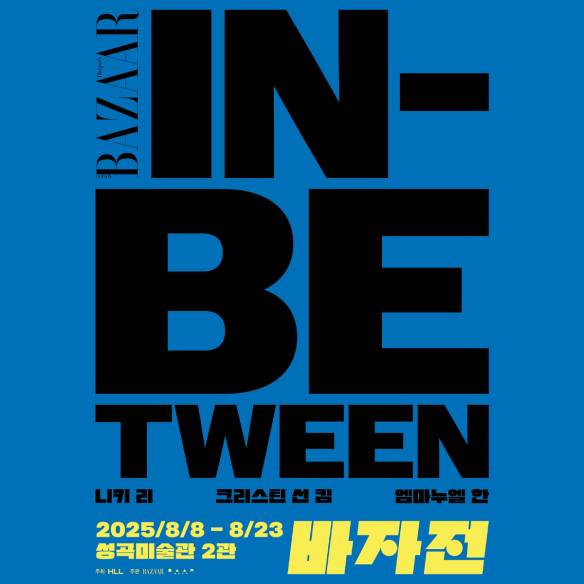

※ 칸디다 회퍼의 개인전이 오는 9월 18일부터 11월 8일까지 국제갤러리 부산점에서 열린다.

Credit

- 글/ 윤혜정(국제갤러리 디렉터)

- 에디터/ 손안나

- 사진 제공/ 국제갤러리

- 웹디자이너/ 김유진

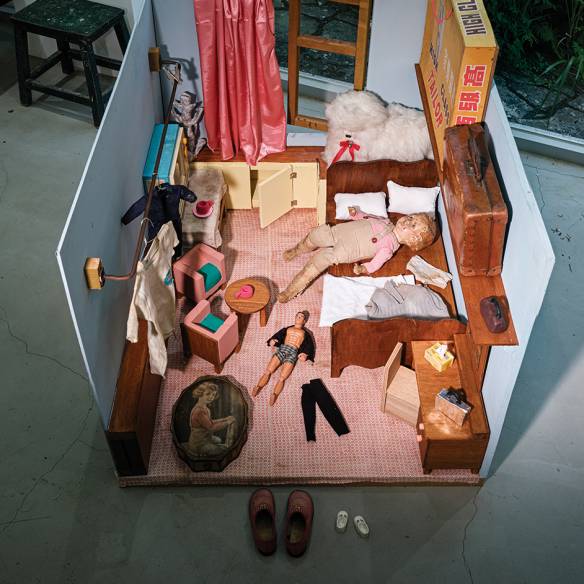

2025 가을 패션 트렌드

가장 빠르고 쉽게 따라할 수 있는 셀럽들의 가을 패션

이 기사도 흥미로우실 거예요!