ART

구찌가 포착한 한국 영화의 거장 박찬욱의 세계

잔인하지만 아름답고, 화려하지만 정제된 박찬욱의 탐미주의적 시선.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

구찌가 한국 문화예술 거장 4인을 조명하는 캠페인 및 사진전 <두 개의 이야기: 한국 문화를 빛낸 거장들을 조명하며>를 공개했다. 이번 전시는 구찌가 사진가 김용호의 시선으로 개념미술가 김수자, 영화감독 박찬욱, 현대무용가 안은미, 피아니스트 조성진 등 한국적 정체성을 세계에 알린 예술가들의 문화적 배경을 탐구한 프로젝트다.

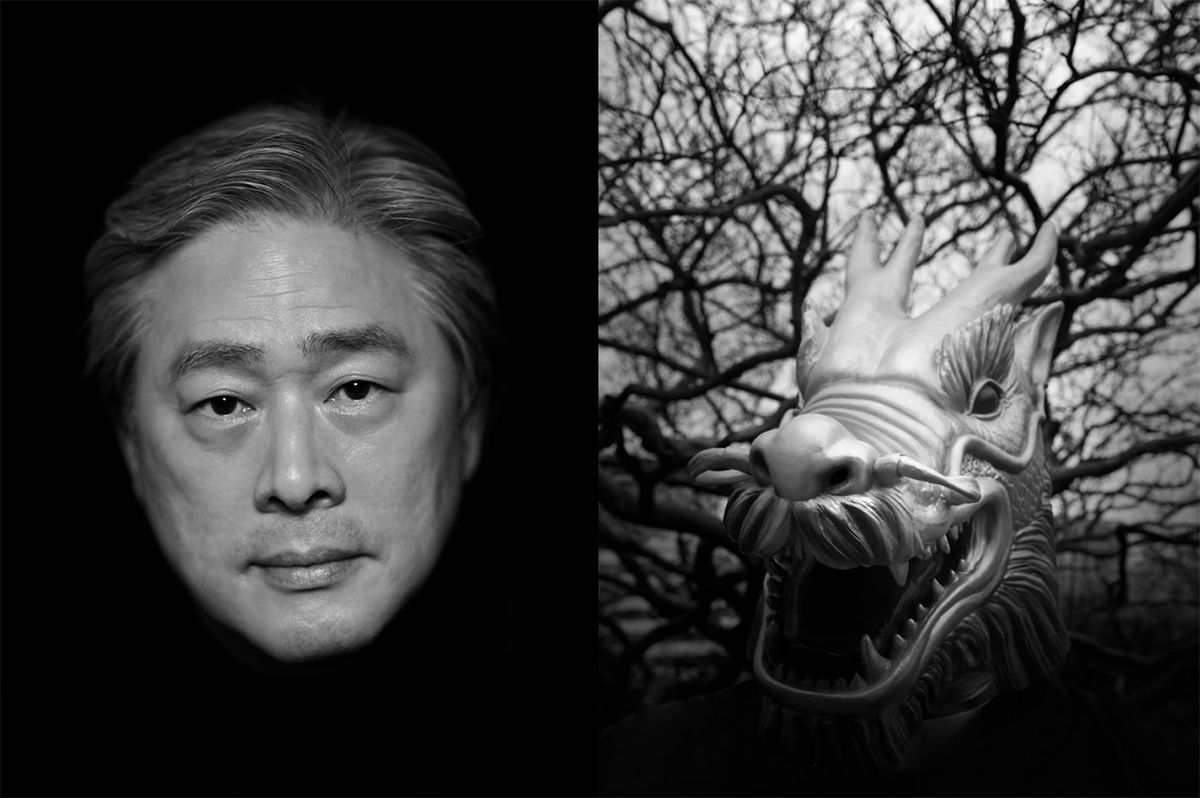

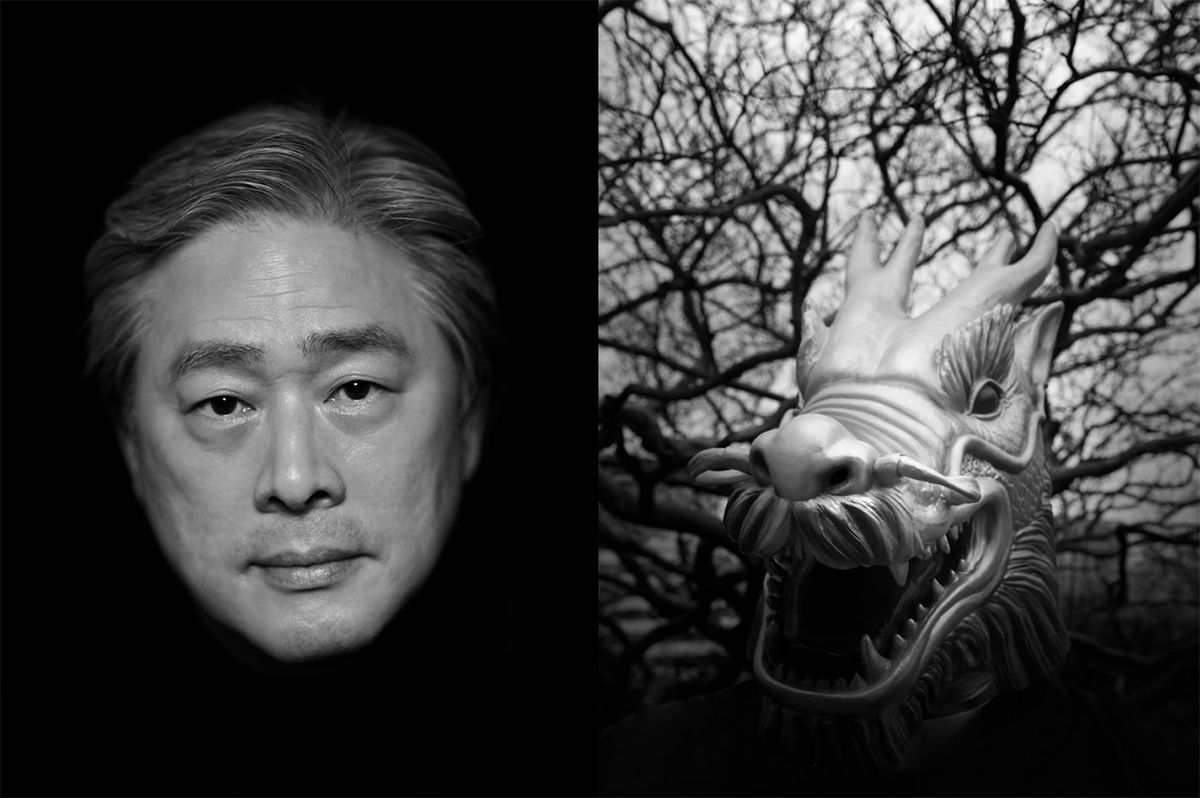

<올드보이>부터 <박쥐> <설국열차> <헤어질 결심>까지. 한국 영화를 세계에 알린 박찬욱 감독이 이번에는 한 마리 ‘용’이 됐다. 사진전 메인 작품의 제목은 ‘비룡승운(飛龍乘運)’. 구름 위로 날아오르는 용이란 뜻이다. 강렬하게 정면을 응시하는 그의 얼굴 옆으로 용의 가면을 쓴 또 다른 박찬욱이 자리하고 있다.

이번 전시에서는 박찬욱 감독을 주제로 한 또 다른 작품 ‘탐미주의자의 시선’도 있다. ‘비룡승운’과 달리 그의 얼굴과 가녀린 나뭇가지에 피어난 꽃을 짝지었다. 박 감독의 작품 특징인 아름다운 미장센을 연결한 것임을 쉽게 짐작할 수 있다.

그의 작품 중 특히 미장센이 돋보인 작품으로 <헤어질 결심>을 빼놓을 수 없다. 잔인하지만 아름답고, 화려하지만 정제된 그의 이전 작업 스타일과는 다른 서정적인 작품이었지만, 칸 영화제 감독상을 받으며 세계에 한국 영화의 위상을 높였다.

구찌가 한국 문화예술의 달을 기념해 개최한 사진전 <두 개의 이야기>에서 선보인 작품 ‘비룡승운’. 영화감독 박찬욱과 그를 상징하는 용을 함께 담았다.

<올드보이>부터 <박쥐> <설국열차> <헤어질 결심>까지. 한국 영화를 세계에 알린 박찬욱 감독이 이번에는 한 마리 ‘용’이 됐다. 사진전 메인 작품의 제목은 ‘비룡승운(飛龍乘運)’. 구름 위로 날아오르는 용이란 뜻이다. 강렬하게 정면을 응시하는 그의 얼굴 옆으로 용의 가면을 쓴 또 다른 박찬욱이 자리하고 있다.

‘촬영하는’ 사람에서, ‘촬영당하는’ 피사체가 됐다. 촬영은 어땠나?

나도 사진 작업을 하는 사람이라, 사진 ‘찍히는’ 기회가 생기면 어떤 카메라를 쓰는지부터 이것저것 물어보곤 한다. 하지만 막상 촬영이 시작되면 영혼을 멀리 보내고 무념무상의 상태로 작가가 시키는 대로만 한다. 이번 역시 그랬다.

어떤 이유인가?

계산된 의도를 담지 않으려 하기 때문이다. 영화 촬영을 할 때도 배우들에게 ‘가만히 있어보라’고 할 때가 있다. 특별히 무엇을 표현하려는 의도 없이 가만히 있어도, 편집이 어떻게 들어가는지에 따라 다른 장면이 된다. 때론 관객이 그 장면을 보고 스스로 해석하게 두기도 하고.

무념무상의 상태라고 했지만, 사진 속 ‘박찬욱의 얼굴’에서 용과 비유할 만한 힘과 웅장함이 느껴진다.

그게 마법이다. 얼마 전 차승원 배우가 그러더라. 길에 붙어 있는 내 얼굴 포스터를 보고 “누군가를 잡아먹을 것 같은, 이글이글한 눈을 하고 있더라”고. 내 안에 있는 무언가를 김용호 사진가가 어떻게 잘 찾아낸 거다.

구찌와의 작업은 어떻게 이뤄졌나?

이번 프로젝트는 한국 유일의 시네마테크라 할 수 있는 ‘서울 아트 시네마’에 기부할 수 있어 좋은 기회라 여겼다. 이미 여러 차례 함께 작업한 김용호 사진가나 안은미·조성진 등 훌륭한 예술가들과 함께한다는 점도 고려했다.

사진전 <두 개의 이야기> 간판이 걸린 구찌 가옥.

박찬욱 감독이 자신에 관한 작품 앞에서 포즈를 취했다.

이번 전시에서는 박찬욱 감독을 주제로 한 또 다른 작품 ‘탐미주의자의 시선’도 있다. ‘비룡승운’과 달리 그의 얼굴과 가녀린 나뭇가지에 피어난 꽃을 짝지었다. 박 감독의 작품 특징인 아름다운 미장센을 연결한 것임을 쉽게 짐작할 수 있다.

심오한 장면에서도 아름다운 화면을 만들어내기로 유명하다. 이런 연출을 하는 이유는?

어떤 상황이나 잔인한 행동, 추한 모습에도 어떤 장엄함이나 숭고함 같은 역설적 아름다움이 있지 않을까. 그런 걸 찾아야 되겠다는 것이 기본 자세인 것 같다. 일반적으로 아름답지 않다고 생각하는 피사체라도 어떤 특정한 순간 발견할 수 있는 ‘찰나의 아름다움’을 찾으려 한다.

그의 작품 중 특히 미장센이 돋보인 작품으로 <헤어질 결심>을 빼놓을 수 없다. 잔인하지만 아름답고, 화려하지만 정제된 그의 이전 작업 스타일과는 다른 서정적인 작품이었지만, 칸 영화제 감독상을 받으며 세계에 한국 영화의 위상을 높였다.

한국 영화를 바라보는 세계의 시선이 달라졌다. 한국 영화가 지닌 차별점이자 매력은 무엇이라 생각하나?

풍부한 감정선과 복잡성을 가지고 있다는 것. 세계가 주목하는 한국 작품은 영화 <기생충>에서도 알 수 있듯이 감정이 풍부하게 담겼다. 감정이 풍부하다는 것은 기복이 크다는 뜻도 된다. 굉장히 격앙됐다가, 아주 깊이 침잠한다. 웃겼다가 슬펐다가 무시무시했다가, 이런 여러 감정이 한 편에 들어 있다. 이게 한국 영화가 가진 상당히 별난 특징인 것 같다. 또 장르 운용에서도 규칙이나 컨벤션(반복적으로 등장하는 관습적 장면)을 잘 갖고 논다.

감독 박찬욱은 어떤 사람인가?

난 사실 굉장히 내성적인 사람이다. 대학생 땐 과연 영화감독이 될 수 있을까 고민했을 정도다. 하지만 지금은 결정을 빠르게, 좋다 싫다 표현을 분명하게 해 ‘일하기 편한 사람’이란 평판을 듣게 됐다. 의사 표현이 정확하지 않으면 함께 일하는 사람들을 불편하게 만든다. 이젠 로버트 다우니 주니어가 “나는 이렇게 하고 싶은데요”라고 말해도 “그건 좀 아닌 것 같다”고 말할 수 있게 됐다(웃음).

데뷔 후 지금까지 많은 작품을 만들었다. 쉼 없이 작업할 수 있는 원동력은?

일이 자꾸 생겼다. 감독으로서 행복한 거다. 단편영화는 동생(박찬경 감독)과 함께 작업하는 즐거움이 있어서 한다. 또 후배들이 연출하는 작품을 제작하거나, 함께 각본을 쓰기도 한다. 난 감독이기도 하지만 한 영화사의 프로듀서로서 의무가 있다. 그래서 시간이 허락하는 한 하려고 한다.

영화를 만들지 않을 땐 주로 뭘 하는지?

주로 음악을 듣는다. 음악회도 가고. 최근엔 LP를 듣기 시작해서 ‘어떻게 하면 좋은 LP를 구할 수 있을까’ 생각하고. 또 여기저기 걸어 다니면서 사진 찍고 가족과 함께 시간을 보낸다. 그 외엔 특별한 취미가 없고 밖에서 하는 활동을 별로 좋아하지 않는다. 그게 다행인 것 같다.

지금 촬영 중인 영화 <어쩔수가없다> 이야기를 안 할 수가 없다.

처음 이 시나리오를 쓴 건 15년 전이다. 작품에 처음 관심을 갖게 된 것까지 따지면 그 이상 오래된 작품이다. 원제목은 ‘액스(ax)’지만, 오해를 살까 봐 바꿨다. ‘액스’라고 하면 도끼로 사람 죽이는 영화라는 인상을 줄 것 같아서. 처음엔 미국 영화로 제작하려고 영어 시나리오를 만들었는데, 원하는 제작비가 잘 만들어지지 않았다. OTT에선 가능했지만, 극장에서 하고 싶어서 한국 영화로 제작하게 됐다.

어떤 영화인가?

자본주의 사회에서 개인이 어떻게 생존해야 하는지에 관한 이야기다. 자본주의 사회의 개인 또는 가부장제 아래 남성이 자기 자신에게 강제로 부과한 책임감을 수행하기 위해 고군분투한다. 그의 행위는 가족을 지키기 위한 것이지만 그 과정에서 사실 가족은 배제되는, 그런 어리석음에 관해 말하는 작품이다.

마지막으로, 앞으로 박찬욱의 작품 세계는 어떻게 펼쳐질까?

계속 영화와 드라마, 사진 이 세계 속에 있을 거다. 그리고 한국어와 영어 또 언젠가는 일본어나 중국어가 바탕이 된 영화를 하게 될지도 모른다. 한국어와 외국어 사이, 영화와 드라마 사이, 또 영화와 사진 사이를 계속 오가며 작업해 나갈 것이다.

Credit

- 에디터 김희수

- 인터뷰 윤경희

- 사진 김용호 / 구찌 제공

Celeb's BIG News

#블랙핑크, #스트레이 키즈, #BTS, #NCT, #올데이 프로젝트, #에스파

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

하퍼스 바자의 최신소식