ART

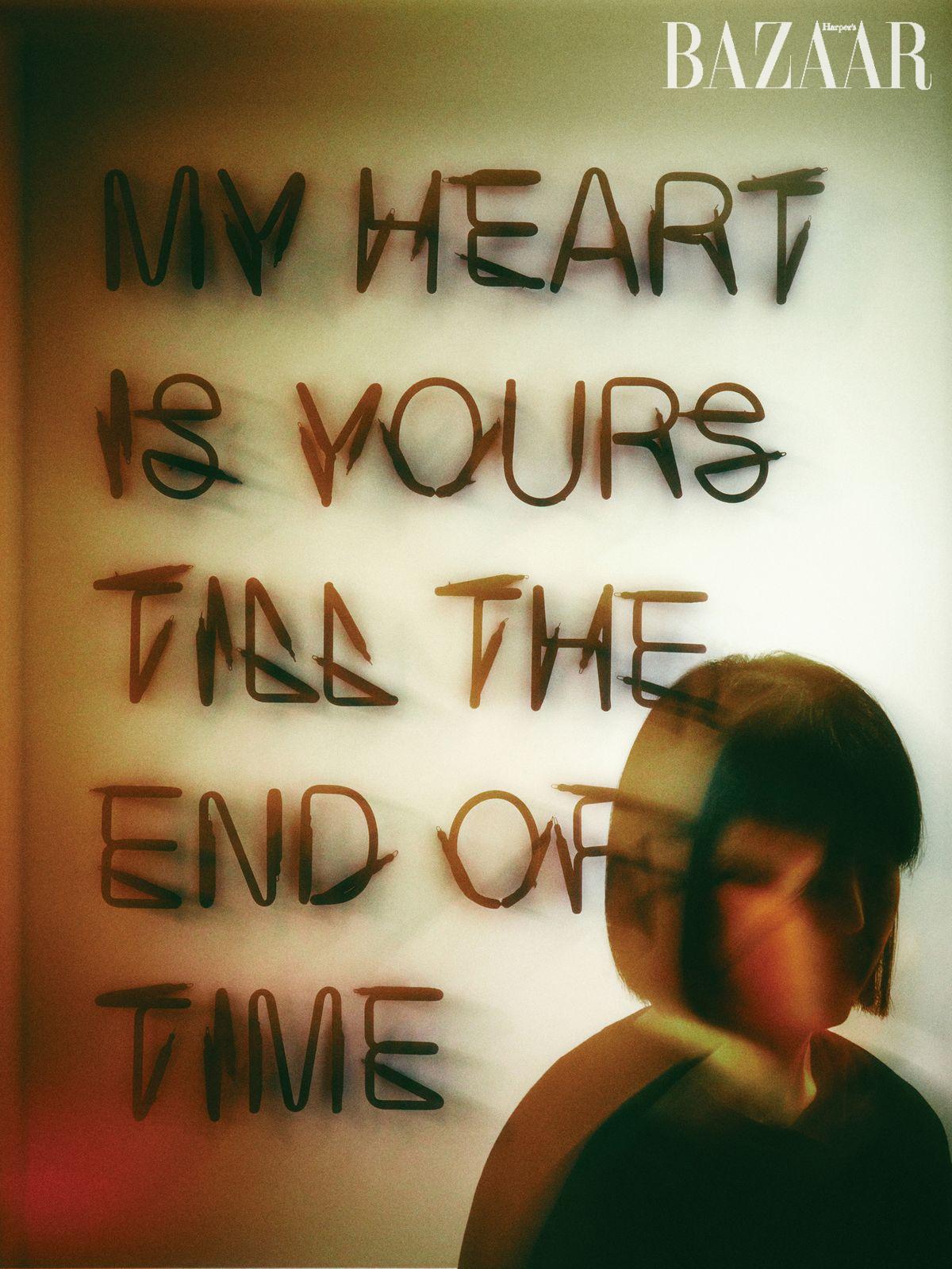

바자전을 통해 작가 이정이 전하고 싶은 말

지극히 일상적인 말의 의미를 구태여 뒤집어 살피는 것. 텍스트를 활용한 사진과 설치 작업을 선보이는 작가 이정이 작업하는 방식에 대하여.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

텍스트의 표면적인 뜻, 그 너머의 의미에 관심이 많다. 전시를 위한 포스터 작업과 네온 설치 신작은 단어 ‘understand’의 이면을 생각하게 만든다.

≪바자전: UNDER/STAND≫에서 네온 설치 신작 1점과 <아포리아(Aporia)> 시리즈 5점을 선보인다. 어떤 기준으로 선정한 작품들인가?

모든 것은 전시장과 그 주변의 풍경으로부터 출발했다. 전시가 열리는 이태원 프로세스를 둘러본 뒤 한참을 이태원에 머무르며 사진을 찍었다. 이건 내가 전시에 애정을 갖고 시작하는 방식이기도 한데, 전시장을 오가는 동안 마주하게 될 풍경을 보려는 것이다. 전시장 내부도 중요하겠지만 주변 동네가 주는 인상도 전시를 관람하는 데 영향을 미친다고 생각해서다. 동네를 한 바퀴 돌고 나니 무조건 설치작품을 만들어야겠다는 생각이 들더라. 영국 유학 시절 자주 거닐었던 런던 소호의 풍경과 비슷하다고 느껴 반갑기도 했다. 더 간절하고 애틋한 마음을 담을 수 있는 작품을 고르고 싶었고, <아포리아> 시리즈는 자연스러운 선택이었다.

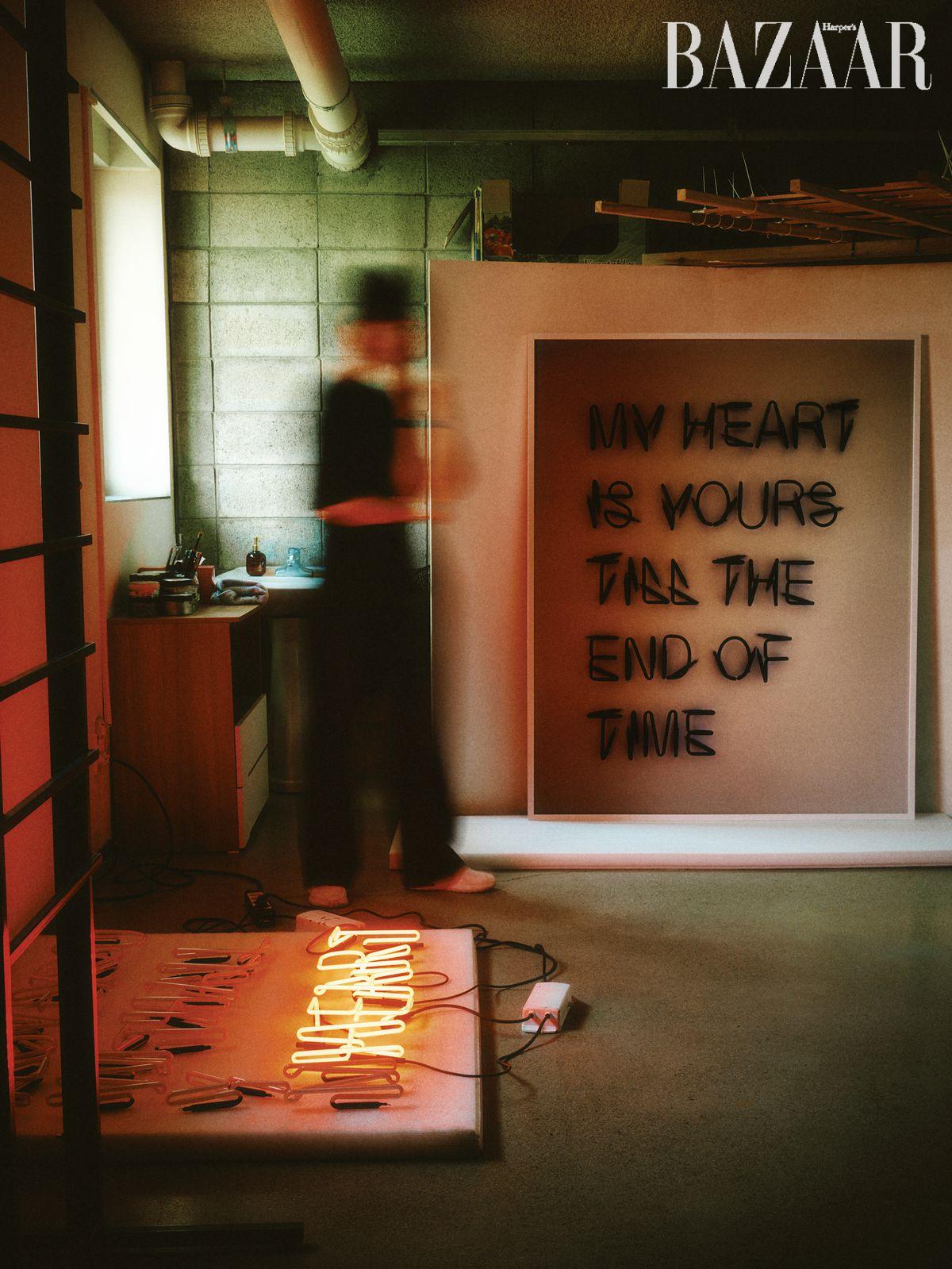

설치작품에는 ‘I LOVE YOU WITH ALL MY HEART’라는 문장을 활용한다. 같은 텍스트를 활용한 사진 작업물도 함께 전시되는데, 이 두 작품이 관객에게 어떻게 다가가길 기대하는가?

보통 사진 촬영을 위한 네온을 제작할 땐 하나의 ‘말’로 보이는 데 집중하고 싶어서 최대한 기교를 피하고 반사되는 빛도 절제한다. 포커스를 맞출 때 손으로 쓴 글씨처럼 보이도록 조절해보기도 한다. 반면 설치작품에서는 네온이 훨씬 큰 존재감을 지닌다고 생각하면서 작업한다. 앞모습뿐만 아니라 옆모습과 뒷모습까지 상상하면서 입체감 있는 디자인에 초점을 맞추는 식이다. 같은 문장이지만 다른 매체를 활용했고, 텍스트를 작업하는 방식도, 대하는 나의 태도도 다르다. 이런 두 작품이 나란히 있는 모습이 어떻게 보일지 나 역시 무척 궁금하다.

설치작품에서는 일명 네온의 ‘꼬다리’라고도 불리는 전극 부분을 그대로 노출시켰다.

어떤 텍스트는 그것이 지닌 의미뿐만 아니라 그 외적인 요소로 메시지를 전할 수 있다고 생각한다. 이를테면 오가는 대화 속 호흡도 말이 될 수 있는 것이다. 전극의 존재 역시 마찬가지다. 투박해 보인다는 이유로 감추기 급급했던 전극이 텍스트의 일부가 될 수 있다는 발상을 해본 건데. 어쩌면 전극을 위한, 전극을 살리는 작업이다.

전시의 주제인 ‘understand’를 활용한 포스터 이미지도 제작했다. 텍스트에 적합한 장소를 선정하기 위해 어떤 디테일까지 상상했나?

장소의 조건을 구체적으로 상상하진 않는다. ‘understand’의 경우 가장 먼저 따뜻함을 떠올렸다. 네온의 색감과 사이즈는 그 단계에서 대략 정해진다. 작업을 준비하던 당시 한창 장마철이었는데, 유독 이름 모를 작고 흰 꽃을 자주 마주쳤다. 비에 젖은 꽃을 보며 그 사이에 놓인 ‘understand’를 떠올리기 시작했다. 그렇다고 해서 꽃의 양이나 높이 같은 디테일을 고려한다는 뜻은 아니다. 온화한 기운을 주면서도 단어의 의미를 새삼스레 곱씹게 만들 수 있는 날카로움을 품은 풍경을 떠올렸을 뿐이다. 비가 오다 그치기를 반복하는 가운데 어느 날은 꽃이 한 방향으로 쓰러지듯 누워 있는 장면을 목격했다. 그 장면을 보고 내가 원하는 타이밍이었음을 느꼈다. 결국 뾰족히 정의 내리긴 어려운, 그 타이밍을 찾을 때까지 부단히 준비하는 수밖에 없다.

김소월의 시구를 활용한 한국어 작업도 있지만 영어 텍스트를 활용한 작업이 압도적으로 많은 편이다. 텍스트가 한글일 때와 영문일 때 작업을 하는 방식에 어떤 차이가 있나?

미약한 정도지만 한글로도 꾸준히 작업을 하고 있긴 하다.(웃음) 영어는 늘 나에게 이미지와 텍스트 사이의 존재다. 그 사이에 어떤 공간이 있다고 느낀다. 네이티브 스피커였다면 몰랐을 공간. 모호함이라고 할 수도 있겠다. 한때는 한글에서도 그 모호함을 찾기 위해 아침마다 근대시를 낭독했었다. 작가에게 모호함의 영역이 있다는 건 굉장한 동력이 된다.

네온의 굵기와 색, 빛의 강도부터 배경이 될 장소까지. 일련의 작업 과정은 끊임없는 선택의 연속이다. 더 나은 선택지를 찾는 대신 마무리를 짓기로 결심하게 되는 순간에는 대체로 어떤 공통점이 있나?

나는 원하는 그림이 나올 때까지 그냥 한다. 그 과정에 타협은 없다. 항상 ‘Just One’이라는 생각이다. 매몰 비용의 오류에 빠질 일도 없다. 지금까지 해온 게 아까워서 하는 경우는 없다는 얘기다. 현실과 이상의 간극을 줄이려고 하지 않기 때문에 효율성과도 거리가 멀다. 그저 마음에 품었던 이미지가 눈앞에 펼쳐질 때까지 하는 것이다.

줄곧 작업의 원동력으로 ‘사랑’을 꼽아왔다. 여전히 그 생각에 변함이 없다면, 그 이유는 무엇인가?

이 역시 단순하다. 사랑 말고는 설명이 안 되기 때문이다. 무언가를 보고 싶어하는 간절한 마음이 없으면 작업을 할 수가 없는데, 그 간절함에 대해서 얘기할 때 사랑이라는 말 외의 것은 떠오르지 않는다.

2015년 한 인터뷰에서 하나의 작업을 일생에 거쳐 이어온 폴란드 작가 로만 오팔카(Roman Opalka)에게 경외를 표한 적이 있다. 작업과 하나가 된 상태를 진정한 작가의 모습이라 말할 수 있다면, 10년이 지난 지금 당신은 그 모습에 얼마나 가까워졌다고 생각하는가?

그 무렵 나와 같은 텍스트 기반의 작가들을 많이 찾아봤었다. 기발하고 획기적인 아이디어를 찾고 싶었다기보다 가까워지고 싶은 롤모델을 만들고 싶었던 것 같다. 모든 것이 빠르게 변하는 세상에서 무엇이든 빨리 결정을 내려야 한다는 부담을 느낄 때 롤모델을 상정해두는 건 확실히 도움이 되니까. 그의 작업은 마음 가는 대로 표현하되 결과를 바로 확인하지 않는 일이다. 아주 작은 것이라도 자기가 한 것을 계속 확인하고 싶은 게 사람 마음이지 않나. 얄팍한 조급함을 이겨내고 평생에 걸쳐 작업을 이어나간다는 건, 삶 자체가 그저 예술이라는 말로밖에 설명이 안 된다. 나는 이를 “고개를 들지 않는 작업”이라고 이름 붙였다. 쉽게 흔들리지 않고 묵묵히 해나가는 것. 여전히 내가 지향하는 바다.

※ ≪바자전: UNDER/STAND≫는 8월 23일부터 9월 14일까지 프로세스 이태원에서 열린다.

고영진은 <바자>의 피처 에디터다. 기사를 만드는 동안 완성된 작품이 함께할 프로세스 이태원의 전경을 몇 번이고 상상했다. 전시를 관람한 뒤에는 이태원을 거닐며 전시장 안팎의 풍경을 곱씹어볼 생각이다.

Credit

- 사진/ 김형상

- 디자인/ 이예슬

- 디지털 디자인/ GRAFIKSANG

2025 겨울 패션 트렌드

#겨울, #윈터, #코트, #자켓, #목도리, #퍼, #스타일링, #홀리데이

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

하퍼스 바자의 최신소식