ART

영원한 이방인, 1세대 여성 조각가 김윤신

그리고 베니스 비엔날레 본전시에 공개된 신작들

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

올해로 60회를 맞이한 베니스비엔날레 본 전시의 주제는 ‘포리너스 에브리웨어(Stranieri Ovunque - Foreigners Everywhere)’다. 동시대를 극명히 그려내는 이 주제는 예술가 컬렉티브 클레어 폰테인의 동명의 조각, 즉 동일한 의미의 이 문구를 각국의 언어와 다양한 색상으로 번안한 네온 연작에 기인한다. ‘스트라니에리 오분케’는 2000년대 초 인종차별과 외국인 혐오에 맞서 싸운 이탈리아 단체의 이름. 베니스비엔날레 역사상 (놀랍게도) 첫 번째 남미 출신 예술감독인 아드리아노 페드로사(Adriano Pedrosa)는 다름 아닌 자기 존재에서 이번 주제를 도출한 것 같다. “스트라니에리 오분케는 다양한 의미를 띠고 있다. 당신이 어디를 가든지 어디에 있든지 항상 외국인을 만날 수 있다는 것, 그들/우리는 모든 곳에 있다는 것. 그리고 자신을 어디에서 찾든지 간에, 당신은 항상 진실하고 깊은 내면에 있는 이방인이라는 사실이다.” 베니스비엔날레의 주제가 삶을 벗어난 적 없었음을 기억한다면, ‘포리너스 에브리웨어’는 현 시대 가장 중차대한 전 지구적 문제인 동시에 자아와 타자의 경계에 선 인간 본질에 대한 중의적 질문인 셈이다.

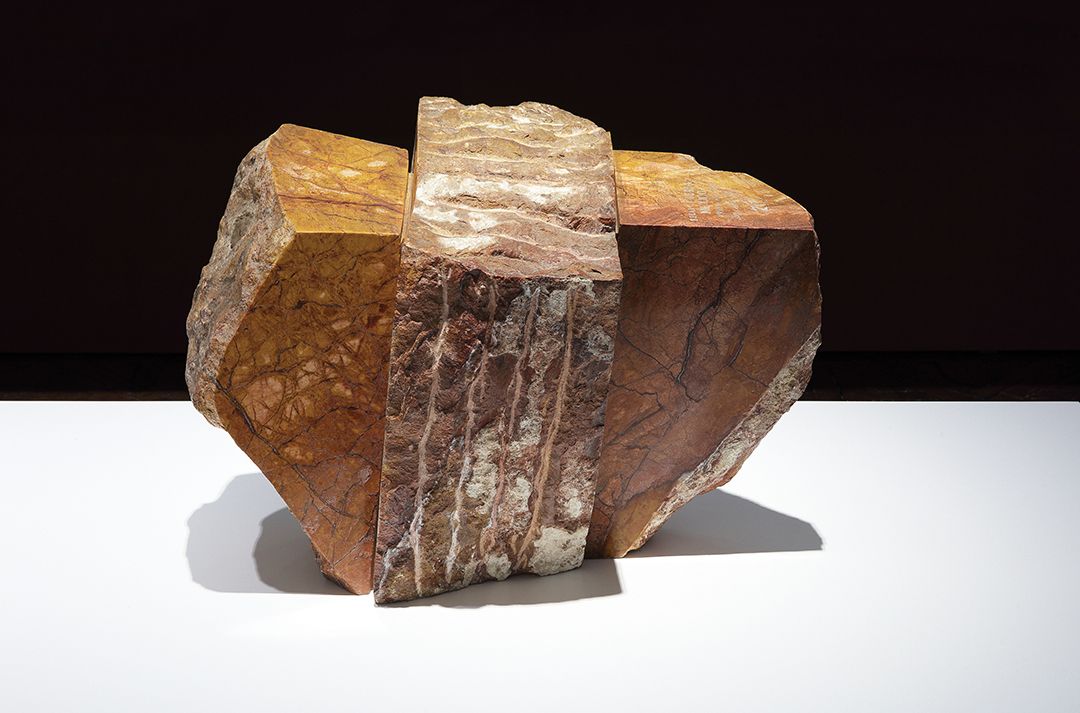

<Add Two Add One, Divide Two Divide One 1991-422>, 1991, Onyx, 68x54x34cm.

아르헨티나의 예술가이자 한국의 1세대 여성 조각가인 김윤신의 존재는 거대한 주제를 완벽하게 아우른다. 여학생이 단 2명뿐인 홍익대학교 조소과에 입학한 1950년대부터 한국을 떠나온 1983년 말까지, 그녀는 여성도, 예술가도 타자화하던 척박한 시대에 온전히 여성예술가로 존재하기 위해 분투했다. 더욱이 아르헨티나로 이주함으로써 주류 미술계와 물리적으로 거리를 두며 스스로 변방에 있길 자처했고, 수많은 전시 및 조각 심포지엄에 참여하면서도 그 위상을 따진 적이 한 번도 없었다. 이런 일련의 행보는 한국으로 돌아올 결심만큼이나 즉흥이 빚어낸 우연 혹은 우연을 입은 필연에 가깝다.

“광활한 대지와 지평선, 순박하고도 여유 있는 사람들, 특히 그곳의 나무가 좋았어요. 당시 한국은 전쟁이 끝난 지 얼마 안 되었던 터라 나무가 다 요만했는데, 장정 몇이 둘러싸고도 남을 정도로 굵고 단단한 나무들이 너무 많은 거예요. 그게 너무 부러웠어요.” 당시 상명여대 조소과 교수 시절, 우연히 아르헨티나에 가게 된 김윤신은 남미 특유의 기운과 정취에 매료되었다. 이곳에서 전시를 하고자 무턱대고 대사관을 찾아갔고, 부에노스아이레스 시립현대미술관을 소개받았다. 작품을 보여달라는 당시 관장의 요청에 김윤신은 현지에서 구입한 전기톱을 처음 사용해 동네에서 주워 온 나무를 조각했다. “이렇게 나무의 겉껍질을 그대로 살리고 속을 보여주며 공간을 만들어내는 조각은 처음이라 하더군요. 바로 1년 후 시립미술관 야외 정원에서 전시를 하기로 결정되었어요.” 짧은 기간 동안 현지 신문에 소개되었고, 전시 요청도 쇄도했다. 겨울방학은 이미 끝났지만, 돌아갈 수 없었다. 김윤신은 선택을 해야 했다.

<Add Two Add One, Divide Two Divide One 1979>, 1979, Walnut Wood, 45x22x18cm.

베니스 자르디니 전시장에 놓인 목조각 4점과 석조각 4점, 총 8점의 작품은 이방인으로서의 궤적과 삶이 일군 독자적인 작업세계를 함축한 결정판이다. 특히 나무 조각 중 절반은 한국 소나무와 호두나무로 제작한 1979년작이며, 나머지는 각각 1984년작, 1986년작으로 아르헨티나에서 맨 처음 만난 나무인 낙엽송 작업이다. 나무의 성정을 탐구하기 전부터 김윤신은 이미 다양한 재료 및 기법 실험에 매진했다. 대학 졸업 후에는 철 조각에 몰두했고, 1960년대 파리 유학 시절에는 판화를 전공하며 3차원의 입체감을 평면으로 해석했다. 70년대 초·중반에는 장승이나 돌 쌓기 풍습 등 민간신앙에서 영향받아 나무를 쌓아 올린 형상의 <기원 쌓기> 연작을 선보였다. “우리 집은 딸 다섯에 아들이 하나였는데, 하나뿐인 오빠가 독립운동을 하셨어요. 그래서 엄마는 늘 장독대 위에 새 물을 떠 두시고 초를 밝히셨지요. 나중에야 엄마가 생사조차 알 수 없는 자식이 건강히 살아 있기를 소원하면서 기도했다는 걸 알게 되었어요.” 돌을 쌓던 염원의 기억은 <기원 쌓기>의 토대가 되었고, 미술이란 단지 형태의 문제가 아니라 엄마의 보이지 않는 세계, 정신과 영혼을 담아야 한다는 신념으로 만개했다. 베니스에 선보이는 목조각 4점 역시 하늘을 향해 나무를 쌓아 올린 작업으로, 초월적 존재를 향한 인간의 내면과 근원적 감각을 담아냄으로써 인류의 보편성 및 예술의 특수성을 관통한다.

아르헨티나의 나무에 반해 낯선 땅에 정착한 후에도 김윤신은 좋은 재료가 있는 곳이라면 어디든 거침없이 달려갔다. “남미에 왔으니 이곳만의 재료로 나만이 할 수 있는 걸 하자, 그 마음밖에 없었거든요.” 특히 1988년부터 2002년까지 작가는 종종 아르헨티나를 벗어나 남미의 다른 지역에 머물며 준보석 광물 조각을 시도했다. 엄청난 강도의 돌을 다루기 위해서는 도구의 종류도, 쓰는 방식도 달리할 수밖에 없었고, 그 과정은 고행이라 해도 될 정도로 지난하고 위험했다. 오닉스 산지인 멕시코 데칼리에서는 하루 한 끼, 매운 고추를 쓴 타코, 선인장 죽, 마당에 난 풀을 구워 먹으며 지냈다. 양질의 준보석이 있다는 조언에 차로 끝도 없이 달린 끝에 겨우 산꼭대기 작은 마을인 브라질의 솔레다데에 당도하기도 했다. 베니스행을 선택받은 4점의 오닉스와 재스퍼 조각들은 투박한 표면과 영롱한 내부의 대비를 통해 자연의 유구함과 무자비한 아름다움, 시간의 무한함과 찰나성을 공히 드러낸다. 김윤신은 이렇게 어렵사리 구현한 돌 조각에, 나무 조각과 마찬가지로 작은 서명을 새겨 넣으며 지구의 역사와 우주의 질서에 경의를 표한다.

<Add Two Add One, Divide Two Divide One 1991-418>, 1991, Onyx, 38x58x43cm.

“저는 무언가를 계획하면서 작업하지 않아요. 나무든, 돌이든 그저 바라볼 뿐이죠. 요컨대 나무의 생김새, 겉껍질과 속살의 차이, 결, 내부에서 진동하는 소리, 향기까지 다 느껴봐요. 그러다가 어느 순간, 느낌과 정신이 하나가 되었을 때 톱을 들어 작업을 해나갑니다. 재료와 내가 만나 하나가 되고(合), 새로운 작품이 탄생하는 것이죠(分). 이렇게 태어난 작품(分)은 다시 세상의 사람들, 각기 다른 세계를 만나 교감해요(合). 합과 분은 만물의 이치이기에, 감히 내 작업을 우주적이라고 말할 수 있어요. 내 작품도 어떤 생명을 갖고 태어난다고 믿는 거죠. 나무나 돌 같은 자연적인 재료를 좋아하고, 작업을 통해 재료 본연의 생명력을 가장 강조하는 중요한 이유이기도 해요.”

현대미술의 영역이 나날이 무한확장하는 작금의 시대, 김윤신은 가장 전통적인 의미의 예술가다. “할 수 있는 한 계속 작업하는 것이 예술”이라 믿고, 여전히 모든 것을 고집스럽게 자신의 손으로만 만들어내며, 구순을 바라보는 나이에도 조각하는 몸을 기꺼이 고행하는 몸으로 둔다. 북한 원산에서 태어나 목숨 걸고 한탄강을 건너왔을 때부터 혹은 식민시대부터 팬데믹에 이르기까지, 한국 근현대사를 고스란히 겪으며 살아남은 작업은 생을 향한 절박함과 작업에 대한 간절함을 동력으로 지금도 진화 중이다. “있으면 있는 대로, 배고프면 배고픈 대로 작업만 할 수 있으면 된다”는 단순 명료한 의지로 삶의 변수와 난관을 헤쳐왔기에, “외부의 어떤 영향을 받는 걸 원치 않고, 중요하지도 않다”는 진실을 내내 기억할 수 있었다. 오늘도 김윤신은 내 마음이 무슨 색인지 곰곰이 들여다보고, “나만의 예술을 세상에 남기겠다”는 순수한 포부로 톱과 붓을 든다. 열정과 결핍으로 낯선 길을 내는 동안, 김윤신의 삶은 곧 예술이 되었고 예술은 창조성으로 삶을 충만하게 채웠다. 나무처럼 너그러운 영혼과 돌처럼 번뜩이는 영감의 소유자, 평생 이방인을 자처해온 노장의 예술가는 난생 처음 베니스비엔날레에 가게 되었다며 아이처럼 활짝 웃었다.

윤혜정은 국제갤러리 이사로 활동 중이며, 예술에 관한 다양한 결의 글과 인터뷰를 여러 매체에 기고하고 있다.

Credit

- 글/ 윤혜정(국제갤러리 이사, <나의 사적인 예술가들>, <인생, 예술> 저자)

- 사진/ 국제갤러리(인물), 서울시립 남서울미술관(작품, Photo: Mingon Kim)

- 디자인/ 이예슬

- 디지털 디자인/ GRAFIKSANG

이 기사엔 이런 키워드!

- 미술

- 예술

- 현대미술

- 갤러리스트

- 갤러리

- 전시

- 미술관

- 큐레이터

- 베니스비엔날레

- 베니스아트비엔날레

- 베니스

- 본전시

- 아드리아노 페드로사

- 외국인은 어디에나 있다

- 이방인은 어디에나 있다

- 바자아트

- BAZAAR ART

- 인터뷰

Celeb's BIG News

#블랙핑크, #스트레이 키즈, #BTS, #NCT, #올데이 프로젝트, #에스파

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

하퍼스 바자의 최신소식