ART

불멸의 조각가 권진규의 발자취

권진규의 작품들은 그의 실제 삶을 빚은 것이나 다름없다.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

유족과 권진규기념사업회의 작품 기증(총 1백41점)을 통해 이뤄진 이번 전시는 이러한 불교적 세계관을 반영하여 입산(1947~1958), 수행(1959~1968), 피안(1969~1973)으로 작가의 예술 여정을 나누고 조각·회화·드로잉·아카이브 등 다채로운 작품 세계를 소개한다. 전시의 X축이 연대기적 구성이라면 Y축은 전시공간을 디자인한 방식이다. 1965년 신문회관에서 개최한 제1회 개인전에서 작가는 서울 성북구 동선동에 보존돼 있는 자신의 아틀리에를 삼공블록과 벽돌을 이용해 재현했다. 이에 착안해 이번 전시에는 아틀리에에 있는 우물과 가마가 같은 재료로 형상화되었다. 전시의 제목은 1972년 3월 3일 <조선일보> 연재 기사 ‘화가의 수상’에 실린 권진규의 시, ‘예술적 산보_노실의 천사를 작업하며 읊는 봄, 봄’에서 인용했다. 그의 시구 “진흙을 씌워서 나의 노실에 화장하면 그 어느 것은 회개승화하여 천사처럼 나타나는 실존을 나는 어루만진다”에서 노실은 가마나 가마가 있는 아틀리에를 의미한다. 따라서 ‘노실의 천사’는 그가 작업을 통해 궁극적으로 구현하고자 했던 이상, 즉 승화된 존재, 순수하게 정신적인 실체로 볼 수 있다.

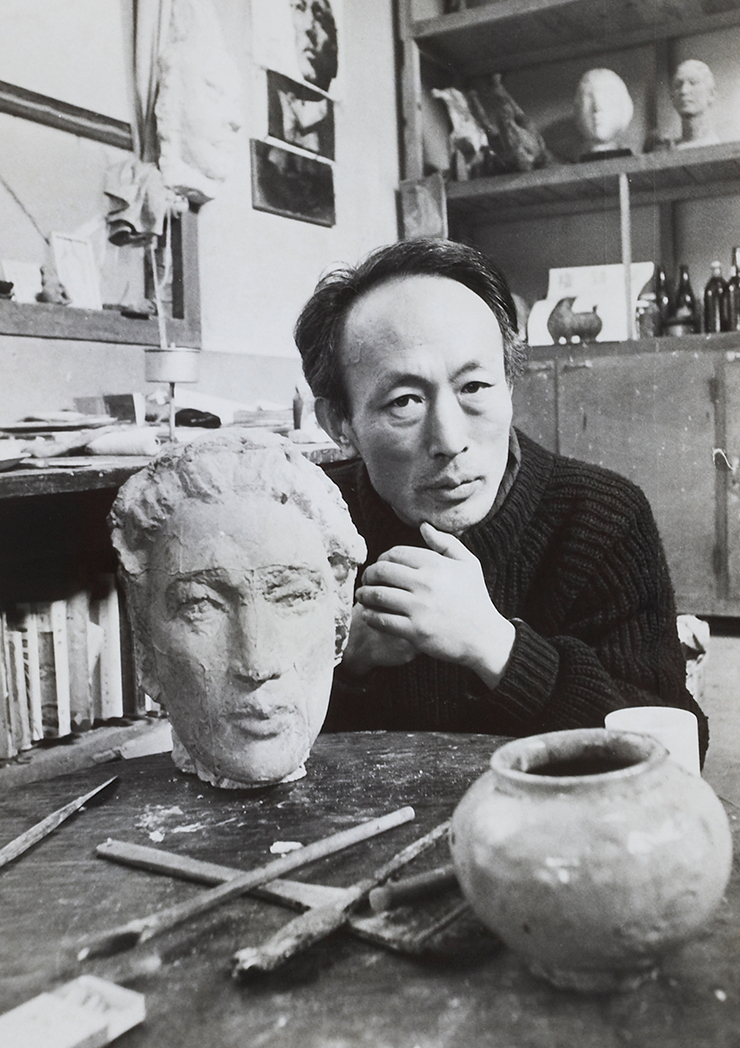

<도모>, 1951년, 석고 25x17x23cm, 권경숙 기증, 서울시립미술관 소장.

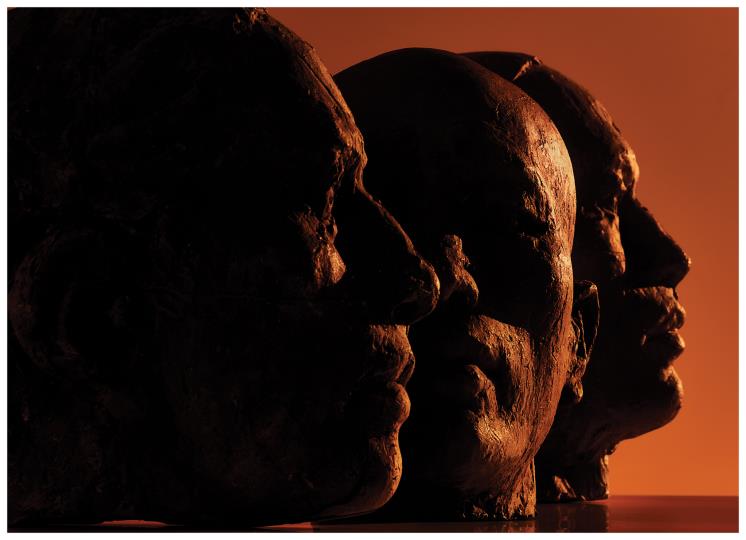

<기사>, 1953년경, 안산암, 65x64x31cm, 권경숙 기증, 서울시립미술관 소장.

권진규는 흔히 리얼리즘 조각가로 알려져 있으나 그가 추구했던 것은 사실적인 것도, 아름다운 것도 아닌, 결코 사라지지 않은 영혼, 영원성이었다. 그는 구상과 추상, 고대와 현대, 동양과 서양, 여성과 남성, 현세와 내세의 경계를 넘나들었고 종래에는 이를 무화하는 작품을 구현하고자 했다.

<가사를 걸친 자소상>, 1969-70년, 테라코타, 49x23x30cm, 고려대학교박물관 소장.

<불상>, 1971년 3월, 나무, 45x24.2x17.5cm, 개인 소장.

첫 작품 <도모>에서부터 권진규는 눈에 보이는 사물 너머 존재하는 본질을 응축해 조각으로 대상의 정수를 표현하고자 했다. 이를 위해 동서양의 고대미술을 공부하며 적합한 재료를 찾았다. 이때 메소포타미아, 이집트 등지의 유적에서 발굴되기도 하는 점토를 구워 만드는 테라코타와 방부· 방습· 방충에 강한 건칠은 그가 추구한 원시성과 영원성을 표현하기에 더없이 알맞은 재료였다. 그는 말했다. “돌도 썩고 브론즈도 썩으나 고대의 부장품이었던 테라코타는 아이러니컬하게도 잘 썩지 않습니다. 세계 최고의 테라코타는 1만 년 전의 것이 있지요. 작가로서 재미있다면 불장난에서 오는 우연성을 작품에서 기대할 수 있다는 점과 브론즈같이 결정적인 순간에 딴 사람(끝손질하는 기술자)에게로 가는 일이 없다는 점입니다.” 이번 전시에는 테라코타와 건칠 제작 과정을 상세히 소개하는 별도의 코너가 마련되어 있어 충실한 이해를 돕는다.

권진규 아틀리에 내부. (재)내셔널트러스트 문화유산기금

이제 ‘피안’으로의 이행. 1970년 늦여름, 권진규는 범어사, 통도사, 해인사를 방문하고 1971년에는 한 달간 양산 통도사 수도암에서 머문다. 불상 제작에 몰두하던 시기라 할 수 있다. 1971년 3월에 제작한 <불상>은 <금동보살반가사유상>(삼국시대)의 머리 부분과 원주 출토 <철조여래좌상>(고려 초기)의 몸통 부분을 참조하여 제작했다. 사실상 불교도상학에서는 함께할 수 없는 보살과 여래가 공존하는 권진규만의 조합이다. 불상의 형식을 모르지 않았을 그이지만 작가는 이 불상을 통해 중생이 사는 번뇌로 가득한 현실세계와 청정한 초월의 세계가 맞닿아 있음을 표현한 듯하다. <십자가에 매달린 그리스도>(1970)는 작가의 집 근처에 있던 부흥교회의 의뢰로 제작한 건칠 작품이다. 건칠은 고려 말에서 조선 초에 불상 제작에 많이 사용된 전통 옻칠 기법으로 모시나 삼베를 심으로 하여 칠을 입혀 제작한다. 보통 표면을 매끈하게 마무리하는 기존의 건칠과 달리, 권진규는 삼베의 거친 느낌이 살아 있는 표면 처리로 예수 그리스도의 고뇌를 표현했다. 하지만 그에게 예수상을 의뢰했던 교회는 기묘한 모습의 그리스도, 다소 터프한 질감, 성화에서는 황금빛 원반으로 표현되는 후광을 대신한 수레바퀴를 보고 받기를 거절한 듯하다. 이에 작가는 작업실 벽면의 십자가를 떼고 두 팔 벌려 굽어 살피는 듯한 위치에 그리스도상을 걸어두었다.

«권진규 탄생 100주년 기념-노실의 천사» 전시 전경.

안동선은 컨트리뷰팅 에디터다. 권진규의 작품이 차분한 긴장감을 자아내는 건 충일한 마음으로 수행자처럼 살았던 권진규의 삶이 그대로 담겨 있기 때문임을 확인하며 더욱 경외하게 되었다.

Credit

- 글/ 안동선

- 사진/ 이정훈ⓒ(사)권진규기념사업회

- 서울시립미술관

- (재)내셔널트러스트 문화유산기금

- 디지털 디자인/ GRAFIKSANG

Celeb's BIG News

#블랙핑크, #스트레이 키즈, #BTS, #NCT, #올데이 프로젝트, #에스파

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

하퍼스 바자의 최신소식