FASHION

태양에 그을린 흔적으로 옷을 만드는 디자이너 지용 킴

런던에서 활동하는 친환경 디자이너 지용 킴과 나눈 지속가능한 이야기

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

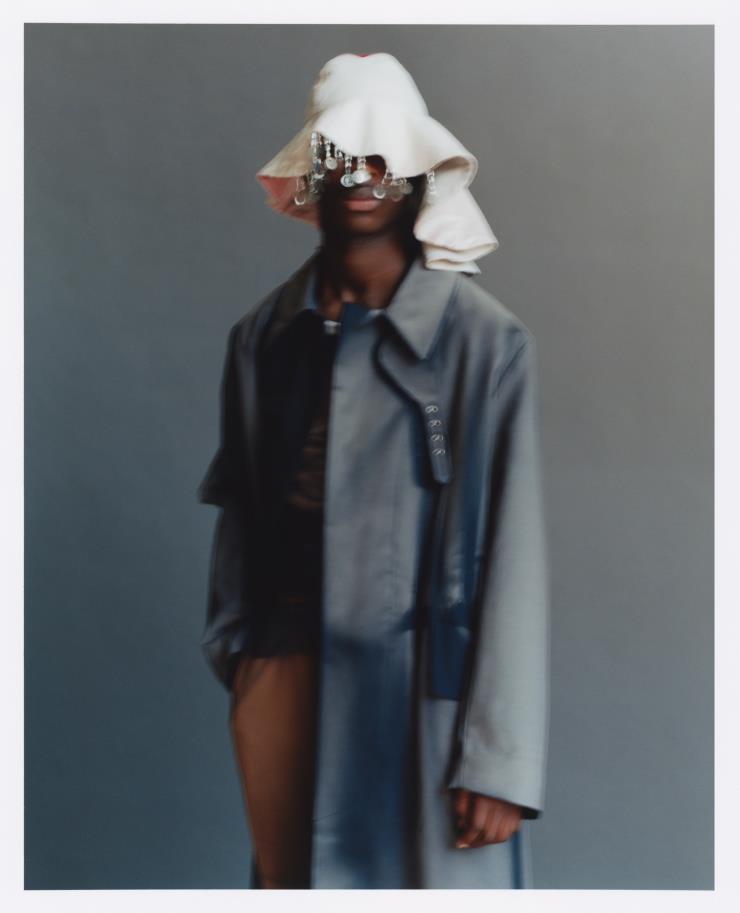

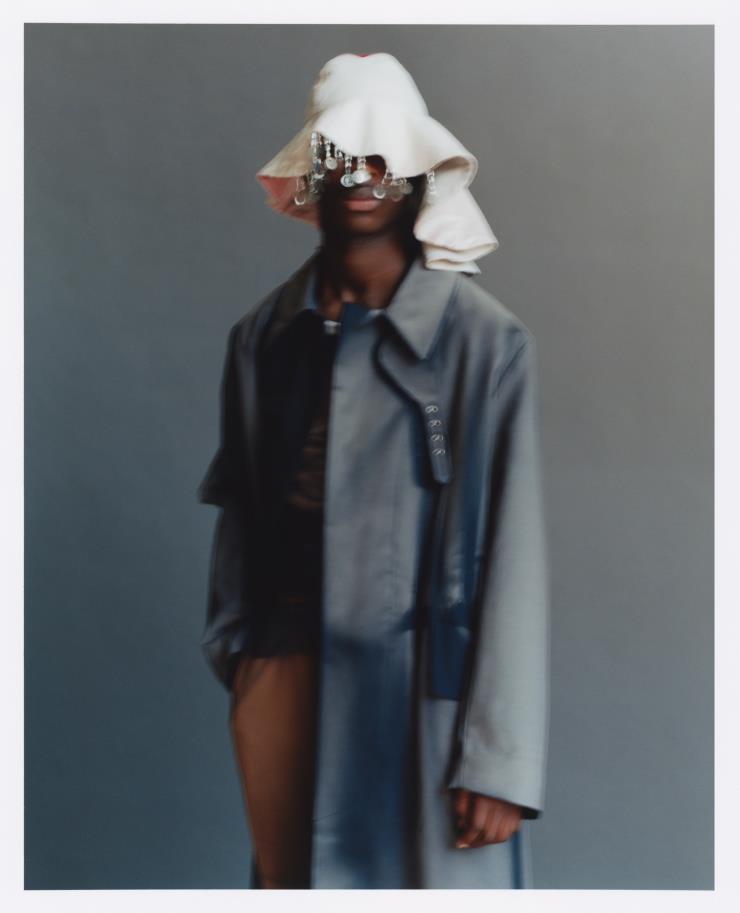

세상에 하나 밖에 없는 옷에 끌려 디자이너를 결심하게 된 지용 킴. 그는 일본에서 교육 받고 런던으로 넘어가 센트럴 세인 마틴에서 학사를 마치고 석사 과정을 밟고 있는 중이다. 우연한 계기로 태양이 패브릭에 남기는 흔적을 연구하고 개발하게 된 그는 ‘선 블리치’ 기법을 중심으로 친환경 디자이너의 행보를 걸어가는 중이다. 그의 컬렉션은 LVMH 그룹이 센트럴 세인 마틴과 함께 런칭한 메종 오 그린 트레일(Maison/o Green Trail) 쇼 수상작 5명 중 하나로 선정되기도 했다. 앞날이 기대되는 신인 디자이너 지용 킴과의 인터뷰를 소개한다.

루이비통의 버질 아블로 팀과 파리에서 일한 이후 이번 서울 쇼에도 참여했다고 들었는데 이번 BTS와의 작업은 정말 보기만해도 흥분되고 에너지로 가득찬 멋진 이벤트였다! 직접 함께한 감동이 남다를 것 같은데 어땠나?

보통 네모 패턴에서 시작해서 휘감아 보고 다리를 넣어보고 어떤 드레핑이 생기는지 천을 바꿔가며 바디에 드레이핑하며 만들어 나간다. 컬렉션 중에 내츄럴 드레이프 된 바지라는 제품이 있다. 보통 바지는 플리츠를 잡아 드레이핑을 만들어낸다면 내 옷에는 플리츠가 없고 직선으로 떨어지는 중력에 의해 패턴의 힘으로 드레이핑이 생기는 바지를 만든다. 이번 시즌에도 소개할 예정인데 구조에 더불어 편안한 착용감도 고려해 제작 중이다.

브랜드의 시작부터 지금까지 걸어온 길을 소개해달라.

해외 옥션 사이트를 통해 빈티지 옷을 찾고 낙찰 받아 구입하는 걸 좋아했다. 누군가 내 옷을 그런 열정으로 구입하길 바라며 디자이너의 꿈을 키웠다. 당시 모으던 디자이너들이 타카히로 미야시타의 넘버나인, 준 타카시의 언더커버, 이세이 미야케 등이 었고 그래서 자연스럽게 일본으로 유학을 가게 됐다. 일본 학교에서는 기술을 많이 습득할 수 있었지만, 더 창의적인 디자인 과정을 하고 싶어 런던 센트럴 세인 마틴으로 향했다. BA 이후 MA로 연결돼 현재 과정 중에 있다. 나의 컬렉션은 도쿄 그레이트 (GR8) 편집 매장에서 판매 중이다.

디자이너에게 아카이브란 어떤 의미가 있나? 디올과 펜디의 크리에이티브 디렉터인 킴 존스와 최근 알라이야의 크리에티브 디렉터가 된 피터 뮐리에 등 많은 디자이너들이 어마한 아카이브를 소장한 것으로 유명하다.

일본은 전세계에서 구하기 힘든 희귀한 빈티지 아이템들이 가장 많은 나라여서 무척 특별하다. 빈티지 컬렉션을 구입하거나 자료로 접한 것이 큰 공부가 됐다. 행어에 걸렸을 때 가장 멋있는 옷을 만들고 싶은 디자이너로서 그런 옷을 만났을 때 안 사고 안 모을 수가 없다. 또 그 제품 하나를 만나기 위해 수 많은 행어들을 뒤져가며 만진 옷들이 나에게 남아 있다. 아카이브는 나의 자랑이다.

메종 미하라 야스히로에서 일한 경력도 있는데, 그 경험이 지금 본인 이름의 브랜드로 컬렉션을 이끌어가는데 어떤 영향을 주고 있나?

처음에 3일간은 다림질만 하다가 패턴 팀에서 일하게 됐다. 미하라 야스히로의 라인 중 빈티지를 리메이크한 ‘Modified Line’을 패턴 팀에서 모두 맡는다. 이 라인의 디자인을 맡고 패턴으로 완성된 제품을 하나하나 제작하는 과정을 통해 빈티지를 재해석하는 큰 재미를 느꼈다. 작은 브랜드부터 큰 메종 브랜드들까지 다양한 곳에서 구조적인 면도 많이 배우며 내 브랜드에 대한 기초를 알 수 있는 좋은 경험이었다.

루이비통의 버질 아블로 팀과 파리에서 일한 이후 이번 서울 쇼에도 참여했다고 들었는데 이번 BTS와의 작업은 정말 보기만해도 흥분되고 에너지로 가득찬 멋진 이벤트였다! 직접 함께한 감동이 남다를 것 같은데 어땠나?

2020년 봄/여름 컬렉션 당시 루이비통 옴므 파트에서 일했으니 꽤 시간이 흘렀다. 이번 컬렉션을 서울에서 하는게 빠르게 결정되면서 갑작스럽게 연락을 받았다. 컬렉션 쇼 진행을 위해 디자인 팀이 필요한 요소가 있다. 이번 컬렉션은 예를 들어 몸을 휘감는 드레이핑 룩들이 많다. 루이비통의 컬렉션을 알아야 하기 때문에 연락 받아 함께 작업할 수 있어 좋았다.

교육은 물론 디자인 경력을 보면 충분히 안정적으로 발전할 디자이너인데 무엇보다 돋보이는 건 태양에 그을린 텍스타일을 이용한 본인 컬렉션 컨셉이다. 이 컨셉에 도달한 과정도 소개해달라.

세상에 하나 밖에 없는 옷에 꽂혀 있다. 머리를 아주 짧게 깎아 비니를 쓰고 다녔는데 태양 빛에 그을러 컬러 블록이 생겼다. 그걸 보고 멋있다고 깨달았다. 파리 쌩투앙 빈티지 시장에서 빈티지 커튼이나 식탁보 등 옷의 소재로 쓰일 수 있는 재료들을 찾다 커튼이 햇빛에 의해 주름진 걸 보고 계속 모으기 시작했다. 자연스레 형성된 스트라이프를 수평으로 이용해 재킷을 디자인하는 영감이 되기도 했다. 컬렉션의 구성과 흐름을 고려하며 이 커튼 소재를 사용한 블리치 룩을 고민하기 시작했고 천을 모았다. 어떤 페브릭이 햇볕에 빨리 블리치되는지 테스트하기 시작했다. 거의 텍스타일 리서치 수준이었다! 패브릭을 직접 걸어 실험했다.

컬렉션 얘기도 자세히 들려달라. 텍스타일이 몸을 어떻게 감싸고 흐르는지 섬세한 손길이 인상적이다. 일본 디자인 감성도 느껴지는데 옷을 만드는 기술과 또 감정을 표현하는 작업을 소개해달라.

보통 네모 패턴에서 시작해서 휘감아 보고 다리를 넣어보고 어떤 드레핑이 생기는지 천을 바꿔가며 바디에 드레이핑하며 만들어 나간다. 컬렉션 중에 내츄럴 드레이프 된 바지라는 제품이 있다. 보통 바지는 플리츠를 잡아 드레이핑을 만들어낸다면 내 옷에는 플리츠가 없고 직선으로 떨어지는 중력에 의해 패턴의 힘으로 드레이핑이 생기는 바지를 만든다. 이번 시즌에도 소개할 예정인데 구조에 더불어 편안한 착용감도 고려해 제작 중이다.

텍스타일을 이렇게 처리하는 작업이 매력적이다. 하나 밖에 없다는 독특함은 분명한 대신 그에 따른 어려움도 있을 텐데 하나의 옷을 만드는데 얼마나 시간이 걸리는 것인가?

많은 종류의 페브릭을 테스트하며 블리치가 빨리 되는 소재들에 대한 연구와 개발을 이어가고 있다. 그에 대한 지식과 아카이브를 바탕으로 컬렉션을 진행하고 있다. 처음에는 물론 시행착오도 많았고 생산 기간도 긴 어려움도 분명 겪었다. 지금은 아카이브가 생겨 한결 수월해졌다.

실루엣만으로도 특별한데 이미 모두 만든 후에 햇볕에 그을리는 작업이니 많은 숫자를 생산하는데 한계가 있을 것 같다. 커며설 작업에 대한 고민이나 그에 대한 솔루션이 있나?

지금은 이 작업의 과정이 너무 재밌다. 사실은 아직은 브랜드를 시작하는 단계이자 MA를 마쳐야 하는 과정 중에 있다. 이런 작업이 나의 차별점이기 때문에 힘들어도 계속 할 예정이다. 선 블리치 라인도 있지만 다른 라인의 개발도 고려하며 컬렉션을 발전시켜 나가는 중이다.

선 블리치라는 표현이 좋다. 브랜드의 시그니쳐인데 본인의 표현으로 직접 소개한다면 뭐라고 할 수 있을까?

선 블리치 혹은 페이딩 (fading)이라고 부른다. 가치가 없다고 여겨지는 빛 바랜 것들에서 영감 받은 새로운 미학을 탐하는 작업이다.

앞서 네모 패턴에서 시작한다고 했는데, 디자인 작업의 시작점은 어디인가?

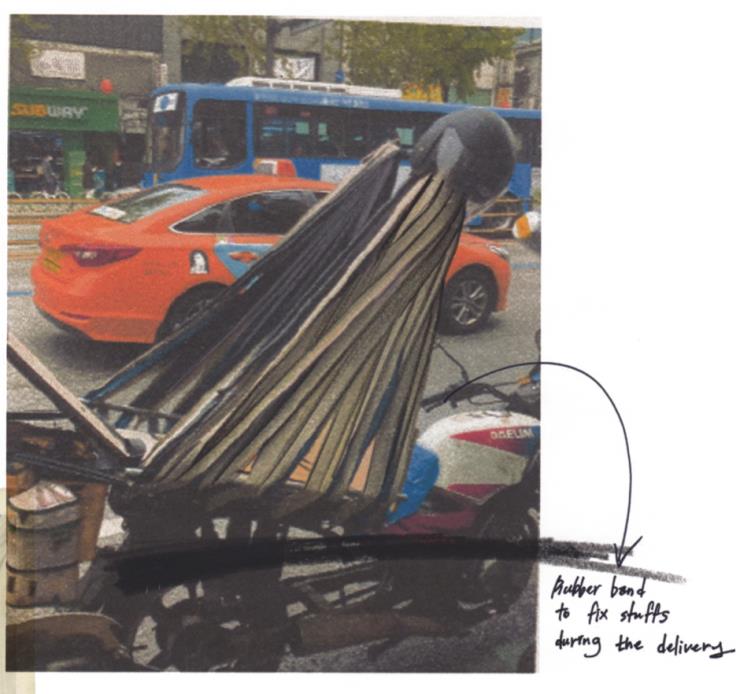

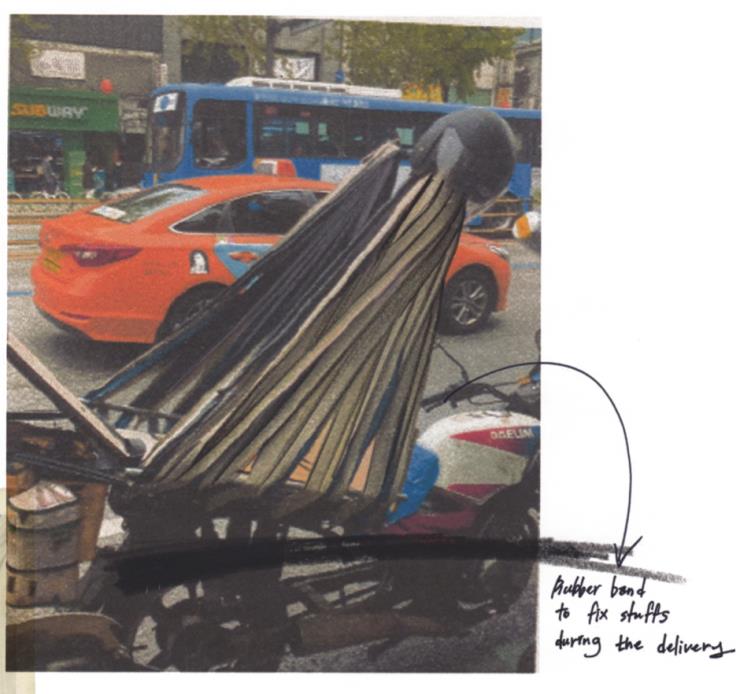

큰 흐름을 먼저 잡는다. 컬렉션의 주제는 계속해서 ‘데이라이트의 영향 (Daylight Matters)’이다. 선 블리치 작업에 있어 필요한 요소는 레이어링이 되거나 주름이 잡히거나 뭔가 위에 더해지는 것이다. 그래야 블리치 과정을 통해 흔적이 남는다. 디자인 작업의 주제는 동일하지만 컬렉션마다 영감 받는 요소는 리서치에 따라 다르다. 이번 2022 봄/여름 컬렉션은 동대문에서 작업하며 동대문 시장 속 퀵 서비스 바이크 기사들이 많은 짐을 실기 위해 고무밴드로 만든 구조 등 주변의 사소한 것들이다. 고무 밴드가 한 곳에 시작해서 펼쳐지는 스트라이프의 선과 색감이 좋았다. 기사 조끼의 빛 바랜 모습이나 건물의 배너가 시간이 흘러 아무렇게나 매달리며 만든 구조 등을 컬렉션에 담을 예정이다.

존경하는 디자이너가 있나? 역사를 좋아한다면 어느 시점에 가장 열광하나?

존경하는 디자이너는 없다. 다만 빈티지 중에서 밀리터리 룩과 워크웨어를 좋아해서 많이 수집한다. 예를 들어 밀리터리 오토바이 기사의 옷인데 우편물 배달을 위한 큰 포킷이나 오토바이를 타기 위해 코트가 바지로 변형되는 벨트 디테일 등에 미쳐 있는 편이다. 존경하는 옷들이다! 역사는 지금을 가장 좋아한다. 디자이너로서 이름을 걸고 디자인한 옷을 남들에게 보여줄 수 있는 지금이 소중하다.

패션계는 어마한 쓰레기를 배출하고 있고 이 문제를 뒤엎기 위해 많은 노력을 해야 하는 시점인데 친환경적이고 또 지속가능하며 의식 있는 비즈니스가 되기 위해 어떤 일을 하고 있는지 궁금하다.

빈티지를 소재를 사용하지만 지속가능한 브랜드가 되려고 했다기 보다는 좋아하는 작업을 따라가다 보니 자연스럽게 지속가능성과 연결점이 형성되었다. 옷이 한번 주인을 만나 그와 평생 있을 수 있다면 그것이 가장 지속 가능한 것이라고 생각한다. 특히 내가 만드는 옷에는 시간이 담긴다. 빛을 매개로 흔적을 남기는 과정을 통해 소중함을 옷에 넣는 작업이다. 또 다른 지속 가능한 작업이 가능하다고 믿기 때문에 그런 관점에 대해 더 고민하고 연구하는 디자이너가 되고 싶다.

여인해 대표

2025 겨울 패션 트렌드

#겨울, #윈터, #코트, #자켓, #목도리, #퍼, #스타일링, #홀리데이

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

하퍼스 바자의 최신소식