LIFESTYLE

25년 동안 <바자>가 사랑한 아티스트들

2백 99권의 <바자>를 다시 펼쳐봅니다. 1890년대 <바자> 미국판의 편집장이었던 문장가 마거릿 생스터는 잡지의 목적이 ‘우울함의 소멸, 고통의 완화, 지루함의 박멸’에 있다고 믿었습니다. 오래된 책장에서 찾은 <바자>의 지면이 여전히 당신을 사로잡길 바라며.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

어쩌면 <바자>의 지난 시간들을 축약한다면 아름다움에 대한 관점이 남을 것이다. 삶의 곳곳에서 만나는 폭넓은 의미의 아름다움에 대하여.

“왜 우리는 ‘있는 그대로가 아름답다’고 말하면서도 스스로는 그렇게 인정하지 못하는 걸까? 수지 오바크는 지금 우리 주변엔 자기 몸에 뭔가 문제가 있다고 생각하는 전염병이 돌고 있다고 말한다. 문제는 이 안에서 우리가 상처를 받는다는 거다. 자기도 모르는 사이 ‘신체적 불안정성’ 혹은 ‘신체적 수치심’이라 불리는 상황에 놓여 음식과의 관계가 불편해지고 내 몸이 정말 원하는 것을 모른 척하게 된다는 것. 하지만 생각지도 못했던 ‘몸의 불안’에 대해 수긍하며 그녀의 말에 고개를 끄덕이는 이 순간에도 마음 한편에서는 군것질의 유혹을 이기지 못한 자신을 타박하는 것이 사람 마음이다. 그러니 첩첩산중에 들어가 안 보고 안 듣고 살지 않는 한 아름다워지기 위한 도전은 계속될 거다. 적어도 신체적 조건을 문제아 취급하고 그 탓을 스스로의 게으름으로 돌려 자책하진 말자. 신나게 차려입고 아름다움을 추구하는 일은 어디까지나 즐거워야 한다.”

1930년 <바자> 1월호에 실린 버지니아 울프의 첫 번째 단편소설이다. 집주인 이사벨라 타이슨이 떠나고 드레스룸에 남은 거울이 빈 방을 비춘다. 거기에 보이는 것은 여자의 삶이다. 하지만 사적인 면을 세세히 알 수는 없을 것이다. 그 다음 문장은 이렇다. “이 모든 세월이 흐른 후, 그녀에 대해 아는 것이 얼마나 적었는지.” <제이콥의 방>과 <등대에서>가 그렇듯 울프는 이 작품을 통해 덧없고 일시적인 '정적과 불멸'에 대해 말한다. 이 모든 세월이 흐른 후, 우리 역시 자신에 대해 아는 것이 얼마나 적을지.

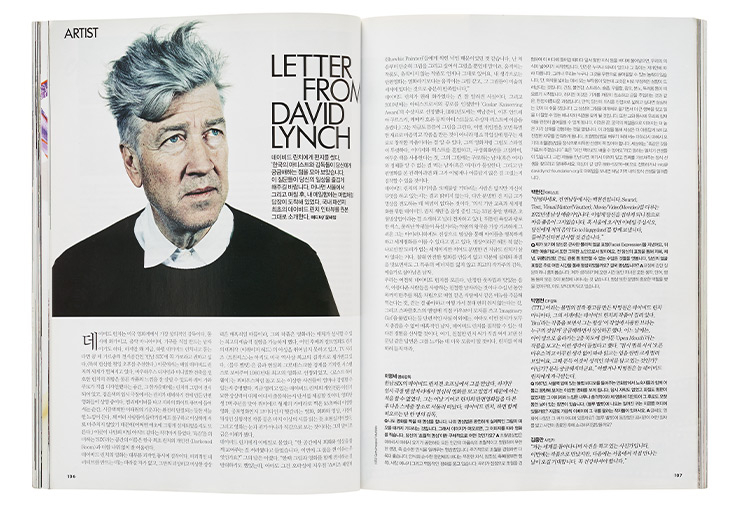

이명세, 백현진, 김중만 등 한국의 아티스트가 묻고 데이비드 린치가 답하다.

“아이디어야말로 나를 움직이게 합니다. 나는 항상 ‘인간은 아이디어 없이는 아무것도 아니다’라고 주장합니다. 나는 아이디어를 찾는 것을 좋아하고 때때로 그런 최초의 아이디어와 사랑에 빠지고, 다음에 무엇을 해야 할지 비로소 깨닫게 됩니다. <블루 벨벳>의 첫 번째 퍼즐 조각은 빨간 입술, 푸른 잔디, 바비 빈튼이 부른 노래 ‘블루 벨벳’ 그리고 풀밭에 떨어져 있는 잘린 귀가 전부였으니까요.”

“모성은 본능이라며 출산을 거부하는 여자들을 비난하지 말고 애처롭게 생각해 줬으면 좋겠다. 우리들은 누울 자리가 없으면 다리를 못 뻗는 보통 사람일 뿐이니까. 아기가 밑에 깔리면 차를 번쩍 들겠다는 모성의 신화를 강조해봤자 무슨 소용인가. 환경을 갖추지 않고 모성만 강조해 죄책감만 느끼게 하는 것은 사회적 악덕이다. 여성들이 아기를 쿨하게 키우는 환경을 만들어주지 않는 사회는 출산율 감소를 걱정할 자격이 없다.”고 말하는 이 칼럼은 지금으로부터 19년 전 <바자>에 실렸다.

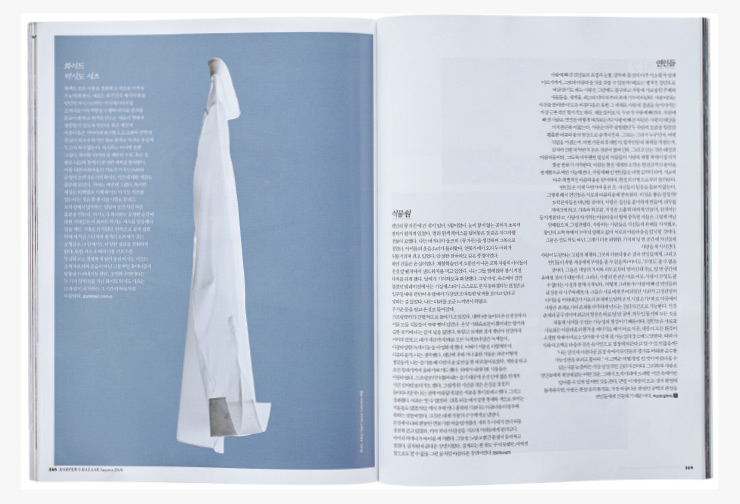

화이트 턱시도 셔츠, 선인장, 남산 산책로, 딸기를 자르는 일, 사람의 손이 닿은 거리, 검은 고양이. 일상을 예찬하다.

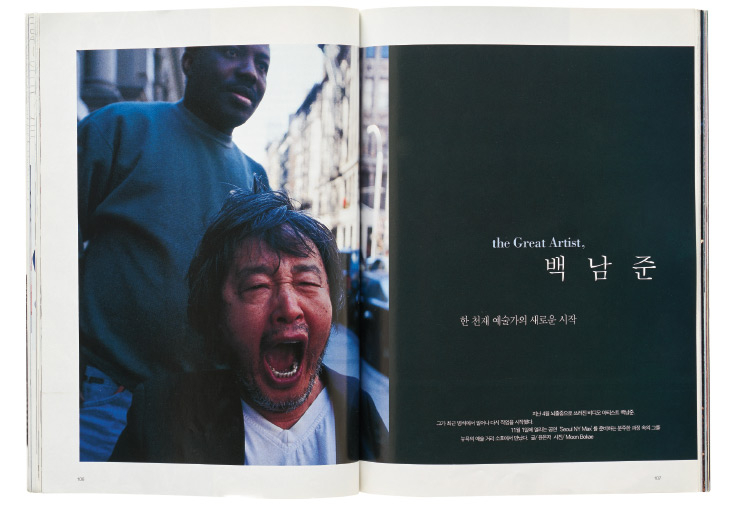

뉴욕의 예술 거리 소호에서 만난 백남준. 뇌졸중으로 쓰러진 그가 다시 작업을 시작한 해에.

추상적인 동시에 인간적이고 고요한 가운데 격렬한 에너지, 단색화를 응시하는 일.

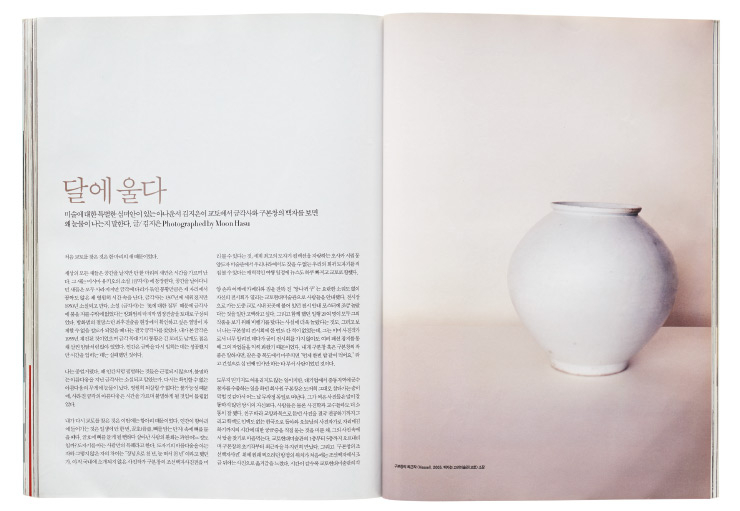

구본창의 백자를 보면 알 수 있다. 빈 공간이 많을수록 더 많은 것을 담을 수 있음을.

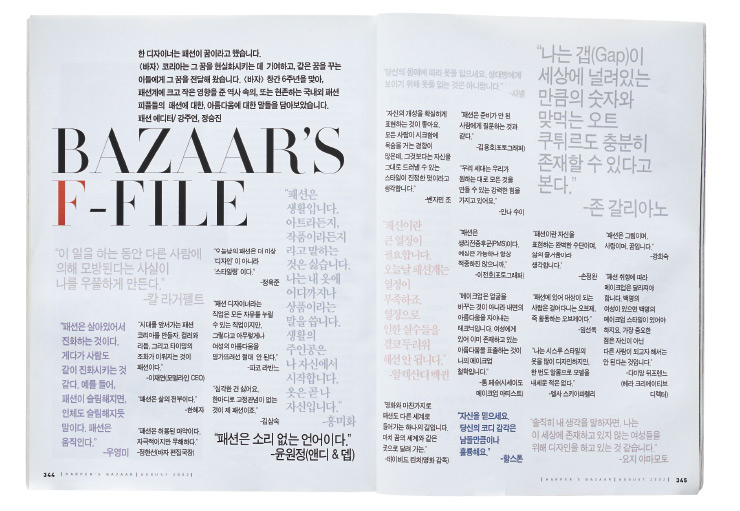

<바자> 창간 6주년 기념호에 실렸던 패션과 아름다움에 대한 언어들.

이 일을 하는 동안 다른 사람에 의해 모방된다는 사실이 나를 우쭐하게 만든다. - 칼 라거펠트

패션이란 자신을 표현하는 완벽한 수단이며, 삶의 즐거움이다. - 손정완

패션은 살아 있어서 진화하는 것이다. 게다가 사람도 같이 진화시키는 것 같다. 예를 들어, 패션이 슬림해지면, 인체도 슬림해지듯 말이다. 패션은 움직인다. - 우영미

자신을 믿으세요. 당신의 코디 감각은 남들만큼이나 훌륭해요. - 할스톤

나는 갭(Gap)이 세상에 널려 있는 만큼의 숫자와 맞먹는 오트 쿠튀르도 충분히 존재할 수 있다고 본다. - 존 갈리아노

영화와 마찬가지로 패션도 다른 세계로 들어가는 하나의 길이다. 마치 꿈의 세계와 같은 곳으로 달려가는. - 데이비드 린치

패션은 소리 없는 언어이다. - 윤원정(앤디&뎁)

당신의 몸매에 따라 옷을 입어라. 상대방에게 보이기 위해 옷을 입는 것은 아니다. - 샤넬

Credit

- 에디터/ 이진선

- 사진/ 이현석

- 어시스턴트/ 백세리

- 웹디자이너/ 한다민

2025 겨울 패션 트렌드

#겨울, #윈터, #코트, #자켓, #목도리, #퍼, #스타일링, #홀리데이

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

하퍼스 바자의 최신소식