ART

광주에서 보낸 예술적인 하루

광주의 궂은 날씨 풍경마저 운치 있어 보이던 까닭은 예술이 가는 길에 함께해서였다.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

GWANGJU

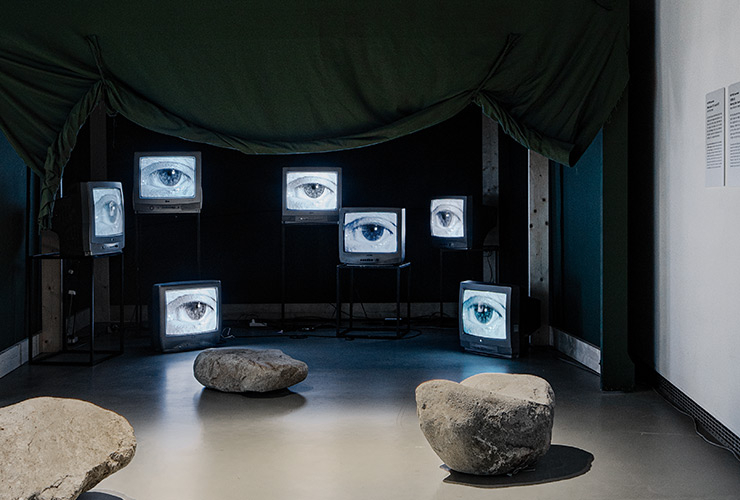

피터 바이벨, <Video Lumina>, 1977, 모니터 7대 영상설치.

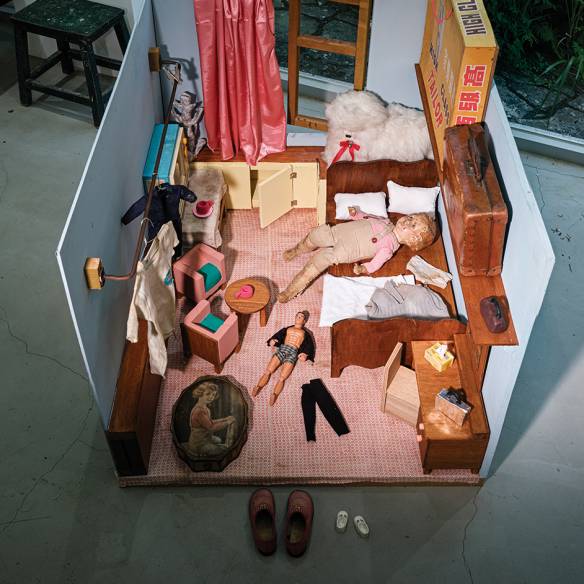

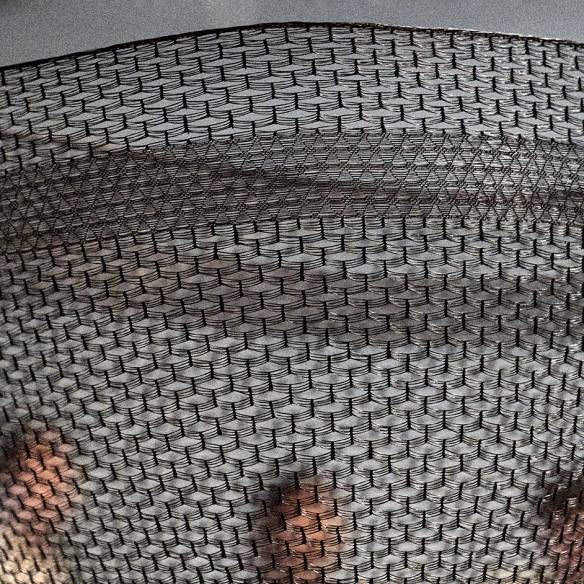

광주시립미술관에서 출발한 여정은 안타깝게도 비와 함께 시작되었다. 태풍 바비의 영향권에 든 광주엔 바람마저 세차게 불었지만 우뚝 선 광주시립미술관은 끄떡없는 듯했다. 5·18민주화운동의 도시답게 광주시립미술관에서는 5·18민주화운동 40주년 특별전 «별이 된 사람들»이 개최되고 있다. 으스스한 소리가 나는 피터 바이벨의 <신음하는 돌>, 두 개의 의자가 대치한 채 놓여 있는 쑨위엔 & 펑위의 <No Way> 등 긴장감 넘치는 작품에서 시작된 전시는 조정태의 <별이 된 사람들>을 마지막으로 끝이 난다. 조정태는 작가 노트 속에서 이렇게 말한다. “흘러가는 세월 속에서 오월은 이름 없이 별이 된 수많은 사람들의 영혼이 만들어낸 과정일 것이다. 아직도 많은 곳에 별처럼 빛나는 사람들이 있다.” 별이 된 자들은 남겨진 이들이 가야 할 지향점을 환히 비추는 듯했다.

쑨위엔 & 펑위, <No Way>, 2015, 철제 책상, 의자, 발열장치, 온도조절기, 물통 가변설치.

광주시립미술관 분관 하정웅미술관의 한 면.

무등현대갤러리 정송규 관장의 작품.

드영미술관 ≪불완전의 에너지≫ 전시 전경.

프리랜스 에디터 문혜준은 작년 5월 처음 <바자 아트> 제작에 참여하며 본격적으로 아트에 관심을 가지기 시작했다. 예술이 있는 공간에 머물며 시간을 향유하는 것을 즐긴다.

INFO

광주시립미술관 | 광주시 북구 하서로 52

전시: «별이 된 사람들», 2021년 1월 31일까지.

광주시립미술관 분관 하정웅미술관 | 광주시 서구 상무대로 1165

전시: «빛2020», 11월 29일까지.

대광식당 | 광주시 동구 서석로7번길 5

무등현대미술관 | 광주시 동구 증심사길 9

전시: «Green Cloud», 8월 25일까지.

드영미술관 | 광주시 동구 성촌길 6

전시: «불완전의 에너지», 10월 11일까지.

Credit

- 글/ 문혜준

- 사진/ 최용준

- 웹디자이너/ 김유진

2025 가을 패션 트렌드

가장 빠르고 쉽게 따라할 수 있는 셀럽들의 가을 패션

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

하퍼스 바자의 최신소식