안토니 곰리의 일깨우는 조각

한국 개인전에 이어 미국 내셔 조각 센터 회고전까지. 인간의 신체를 변형의 장소로 상상하는 안토니 곰리의 세계.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

일깨우는 조각

인간의 신체를 변형의 장소로 상상하는 안토니 곰리(Antony Gormley)는 조각이라는 예술 언어를 새롭게 재정의하고 있다. 국내에서 펼쳐진 작가의 철학적 탐구와 조각 언어의 확장이 미국 내셔 조각 센터에서 이어지고 있다.

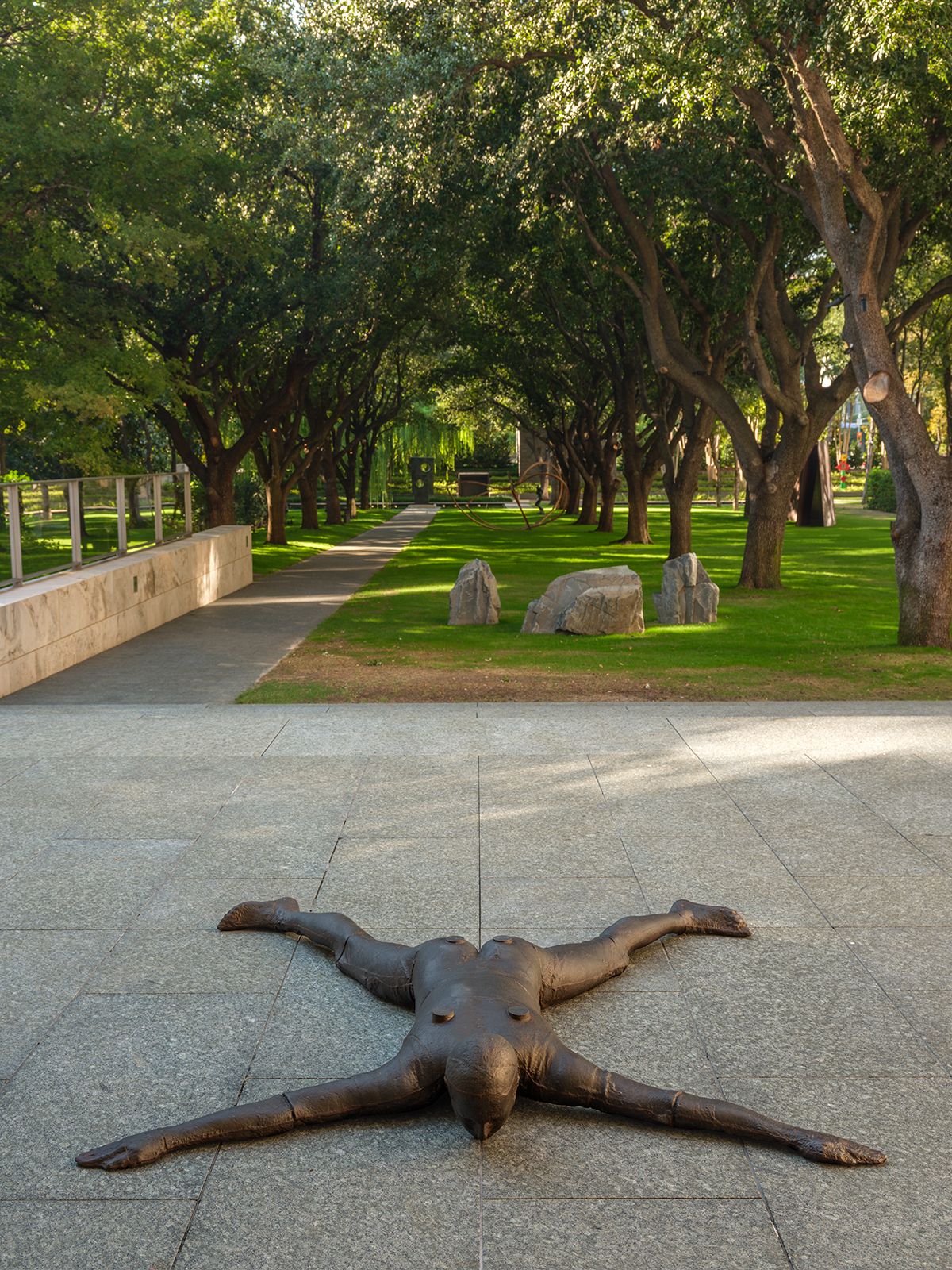

내셔 조각 센터 외부 입구에 설치된 안토니 곰리의 작품 <Close V>. Antony Gormley, <Close V>, 1998. Cast iron. 27x201x174cm. © Antony Gormley. Installation view of SURVEY: Antony Gormley, Nasher Sculpture Center, Dallas, Texas, September 13, 2025–January 4, 2026. Photo by Kevin Todora, courtesy of the Nasher Sculpture Center

내셔 조각 센터 건물 외벽에 설치된 안토니 곰리의 작품 <Domain XCVI>. Antony Gormley, <Domain XCVI>, 2025. Stainless steel. 189.5x66.2x35.7cm. © Antony Gormley. Installation view of SURVEY: Antony Gormley, Nasher Sculpture Center, Dallas, Texas, September 13, 2025–January 4, 2026. Photo by Kevin Todora, courtesy of the Nasher Sculpture Center

“나는 무엇이고 세상은 무엇인가?(What am I and what is a world?)”라는 질문을 던지게 만드는 것이지요. 조각과 교감하는 논리가 보기(seeing)에서 시작하여 만지며(touching) 확인하고, 상상(imagining)으로 완성되는 과정이라고 믿습니다.

한국을 방문한 안토니 곰리는 “올해는 나에게 굉장히 특별한 한 해로 기록될 것”이라고 말하며 환한 미소를 선보였다. “많은 사람들이 왜 한국이냐고 질문하지만, 어떻게 이런 일이 동시다발적으로 일어나게 되었는지 정확히 알진 못한다. 분명 한국의 열린 마음과 문화적 성취에 대한 야심이 복합적으로 작용한 것 같다”고 인사말을 건넸다. 그의 말대로 현대조각의 거장과 한국은 특별한 관계를 맺고, 한층 친밀해지는 계기를 마련했다. 지난 6월, 뮤지엄 산(SAN)에 건축가 안도 다다오와 협업한 곰리 상설관 ‘그라운드(Ground)’가 문을 열었다. 이를 기념해 곰리의 개인전 «Drawing on Space»(11월 30일까지)가 청조갤러리에서 열리고 있다. 서울에서는 인간과 도시의 얽히고설킨 관계를 탐구한 개인전 «불가분적 관계(Inextricable)»가 화이트 큐브(10월 18일까지)와 타데우스 로팍(11월 8일까지)에서 펼쳐졌다. 미국 텍사스주 댈러스에 위치한 내셔 조각 센터에서는 곰리의 작품 세계를 돌아보는 대규모 회고전(2026년 1월 4일까지)이 진행 중이다. 이 회고전에 맞춰 곰리에게 그의 최근 전시가 보여주는 모험과 시도에 대해 질문했다. 곰리의 답변은 조각과 인간 존재의 조건에 대한 화두에 가까웠다. 그의 열정적인 토로는 조각이라는 예술을 다시 상상하게 만드는 길잡이가 될 것이다.

내셔 조각 센터에서의 대규모 회고전을 축하합니다. «SURVEY: Antony Gormley»는 1980년대 초반 작업부터 최근작에 이르기까지 당신의 주요 작업을 한자리에 모은 전시입니다. 전시를 준비하면서 특별히 어떤 부분에 초점을 맞췄나요? 조각이 가지는 역동적 가능성을 단순히 작가의 여정에 관한 서사로 환원하는 데에는 조심스러운 태도를 지니고 있지만, 이번 내셔 조각 센터에서 선보이는 개인전은 일종의 회고전으로 기능하고 있습니다. 이 전시는 제가 지난 45년간 스스로에게 던져온 질문, 즉 “조각은 무엇을 할 수 있는가?(What is sculpture good for?)”라는 물음을 다시금 되돌아보는 자리이기도 합니다. 전시작 중에 <Footpath>는 벗겨진 고무 장화에서 잘라낸 밑창 한 쌍과 꼬여 있는 선들로 이루어진 작업이고, <Blanket Drawing V>는 담요 위에 누워서 잠잘 때 몸의 위치를 기록한 작업입니다. 두 작품 모두 45년 전의 작업이죠. 저는 초기작과 최근작을 함께 배치하여 관람자의 시선이 서로 다른 시기의 작업을 오가며 새로운 의미망을 만들어내기를 기대합니다. 건축가 렌초 피아노가 설계한 빛으로 가득한 공간은 작업의 궤적을 연대기순의 서사가 아니라 열린 대화로 제시하는 데 큰 역할을 했습니다.

전시를 진행한 내셔 조각 센터에서 어떤 영감을 받았나요? 댈러스 다운타운 일대의 고층 건물 옥상에 설치한 작품은 어떤 의미를 지니고 있나요? 내셔 조각 센터에는 사려 깊게 배치된 놀라운 작품들로 가득 찬 멋진 정원이 있습니다. 이곳에는 많은 작품들이 있어서 지난 20여 년 동안 내셔 조각 센터가 어떻게 변화했는지를 더 깊이 생각할 수 있었습니다. 댈러스에서 인간이 만든 것 중 가장 눈에 띄는 것은 고층 건물인데, 저는 인간이 점점 도시적인 존재가 되어가고, 고도화된 정보 환경에 의존하게 된다는 생각을 작품에 반영하고 싶었습니다. 이런 시도를 이전에도 해본 적이 있습니다. 15년 전, 뉴욕 매디슨 스퀘어 가든에서 <Event Horizon>을 선보였고, 이번에는 같은 아이디어를 다른 방식으로 시도해보고 싶었습니다. 그래서 <Domains>라는 가상적이면서도 은은한 존재감을 지닌 형상의 조각을 제작해 선보였습니다.

최근 한국에서 열리는 전시를 통해 당신을 만날 수 있어서 즐거웠습니다. 뮤지엄 산의 ‘그라운드(Ground)’에서 뜨거운 여름을 체험하고자 8월 말에 방문해 봤습니다. 이곳을 찾은 관람객이 모두 침묵을 지킨 덕분에 그라운드 안은 자연의 소리로 가득 차 있었죠. 이 열린 공간에서 잠시 자연의 일부가 되고, 조각과 친구가 되어 함께 호흡했습니다. 작품 <Ground: Earth>의 가슴 위에 베짱이가 마치 훈장처럼 앉아 있는 걸 봤습니다. 이곳에선 아주 작은 변화조차 하나의 사건이 되는 것 같습니다. 당신은 이 모든 것이 작품의 일부라고 답할 것 같은데요. 어떤 계절에 다시 방문하고 싶은가요? 예외 없이 언제든 좋습니다. 작가 입장에서 새로운 맥락에서 작품을 선보이는 일은 언제나 흥미롭습니다. 특히 아직 한 번도 공개된 적 없는 작업이라면 더더욱 그렇고요.

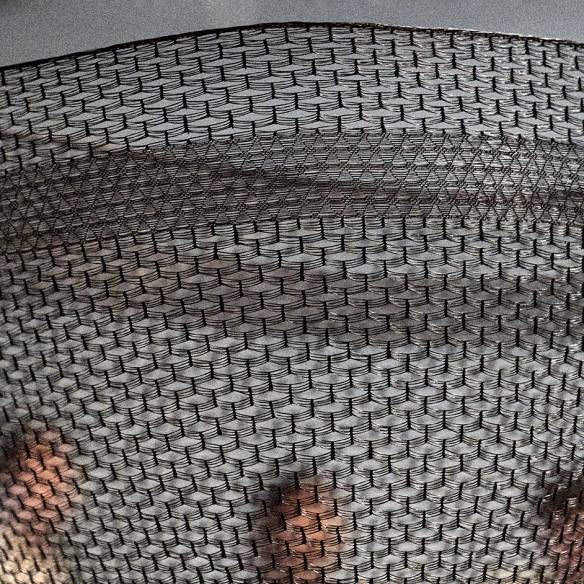

뮤지엄 산의 청조갤러리에서 전시 중인 «Drawing on Space»도 흥미로웠습니다. 특히 전시장 안을 점유하고 있는 수십 개의 스틸 원형 구조물 <Orbit Field II>에 압도되었습니다. 수차례 오가면서 작품과 공간을 탐색해 봤습니다. 처음에는 의도된 혼돈과 불편함으로 다가왔지만 점점 안정감을 되찾는 자신이 느껴졌습니다. 혼란과 안정은 상반된 개념이지만, 이 특별한 공간 안에서는 복합적으로 작용할 수 있다는 생각에 이르렀습니다. 항상 제 작품이 공간과 상호작용하고, 더 나아가 공간을 활성화할 수 있길 바랍니다. 초기 작업은 제 몸을 그대로 본떠 제작한 석고 몰드를 기반으로 한 닫힌 형태의 신체 조각(body case)에서 시작되었습니다. 납으로 만든 이러한 신체 조각은 넓은 공간 안에 공허한 인간적 공간을 담고 있습니다. 어느 순간, 그 공간을 물질화하고자 했고, 단단한 주철로 제작하기로 결심했습니다. 중요한 것은 모든 작품 내부에 제 몸의 보이지 않는 흔적이 남아 있다는 점입니다. 제가 선보이는 신체 조각은 모두 속이 비어 있거나 단단합니다. 그중 단단한 조각은 그것이 가진 질량을 통해 공간을 밀어내는 동시에 그 공간을 점유합니다. 겉보기에는 단순히 형태를 만드는 작업처럼 보일 수 있지만, 저는 공간과 사람에게 에너지를 전달하는 침술과 같은 방식으로 조각에 접근합니다. 작업이 진행됨에 따라 관람객의 몸이 작품에 점점 더 깊게 개입하게 됩니다. 특히 <Orbit Field II>의 주제는 관람객의 몸 혹은 관람객이 작품과 상호작용하며 경험하는 그 자체라고 볼 수 있습니다. 뮤지엄 산에서 열리고 있는 제 개인전 제목 «Drawing on Space»는 두 가지 의미를 갖습니다. 하나는 공간 위에 가해진 3차원적 드로잉(drawing)이고, 다른 하나는 공간 안으로 우리를 끌어당기는(drawing) 그물망과 같은 의미입니다. 작품 속 링들은 건축의 직각적 구조를 뒤엎으며, 우리가 무의식적으로 따르게 되는 건축적 동선(인간이 만들어낸 건물이라는 공간)과 이를 바탕으로 우리가 내리는 선택들을 혼란스럽게 만듭니다. 이 장(Field)은 갤러리의 부피를 구체화하고, 관람객 자신이 공간을 점유하는 존재임을 자각하게 합니다. 이는 초기의 주철로 만든 신체 조각이 보여주던 방식과 유사합니다.

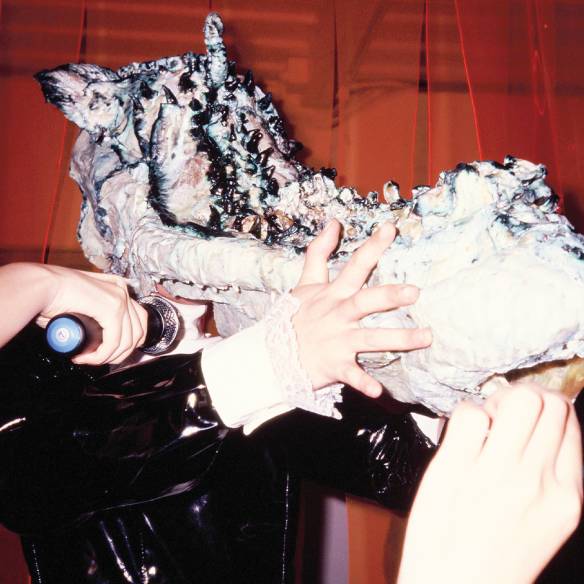

서울에서 진행 중인 전시 «불가분적 관계(Inextricable)»는 당신의 최신작을 만날 수 있다는 점에서 의미가 있습니다. 먼저 화이트 큐브 외부에 작품을 설치한 의도가 궁금합니다. 갤러리 밖으로 나간 작품을 통해 조각과 공간에 대한 인식을 확장하려는 의도일까요? 혹은 외부의 관람객이나 도시의 에너지를 안으로 적극적으로 유입하려는 시도일까요? 타데우스 로팍과 화이트 큐브에서 열리고 있는 «불가분적 관계»는 전시 공간을 내부에 한정하지 않고 외부로 향하게 하며, 거리가 가지는 질감과 맞물려 신체가 확장되는 하나의 구조적 장(matrix)으로 기능합니다. 몸이 인간의 첫 번째 거처라면, 도시와 건축은 우리의 두 번째 몸이라는 인식을 바탕으로 한 시도입니다. 두 갤러리 공간 모두를 보다 투과적인 구조로 만들고 싶었습니다. 도시와의 경계를 느슨하게 열어둠으로써 우리가 만든 세계가 다시 우리를 어떻게 형성하는지를 탐구하고 싶습니다. 청담동의 번화한 도심 거리에 위치한 화이트 큐브 공간은 전시를 자연스럽게 거리로 확장시킵니다. 화이트 큐브의 각 작품은 외형적 재현이나 묘사에 얽매이지 않으면서 공간 안에서 인간이 존재하는 자리, 즉 몸이 느껴지는 공간을 점유하고 드러냅니다. 작품은 분명한 형태를 갖추고 있지만, 동시에 열려 있어 관람객이 그 안에서 자신의 몸과 감각을 통해 작품을 직접 경험할 수 있습니다. 저는 정확하고 견고한 구조와 단단한 재료를 통해 인간의 몸이 공간 속에서 느껴지는 방식을 환기하고자 합니다. 하지만 모든 작업은 결국 직접 느끼고 경험한 살아 있는 순간에서 비롯됩니다. 초기에는 제 몸 전체를 석고 몰드로 떠서 작업했지만, 현재는 스캐닝 기술을 활용해 보다 자유롭고 유연하게 표현할 수 있습니다. 이 작품들이 갖는 의미는 이러한 인간의 경험에서 비롯된 순간이 관람객에게도 감각적으로 전달되어, 관람객 자신이 공간 안에서 몸과 감각으로 체험하게 될 수 있다는 점입니다. 관람객이 참여하고 경험할 수 있도록 작품을 열어둡니다. 관람객이 작품과 상호작용하며 자신의 몸과 감각으로 체험할 때 작품의 힘과 의미가 확장되고, 비로소 완결될 수 있습니다.

특히 도산대로에 설치한 작품 <몸틀기 IV(Swerve IV)>는 마치 파수꾼처럼 거리를 지키고 있습니다. 이곳을 지날 때마다 지켜보니 많은 사람들이 휴대폰으로 작품 사진을 찍고 있었습니다. 행인들이 보인 반응에 대해 어떻게 생각하나요? 거리에서 관람객에게 어떤 반응을 불러일으킨 것만으로 작품은 역할을 다한 것일까요? 거리에 위치한 작품은 지나가는 사람들, 지나가는 차량, 도심 생활의 흐름을 구성하는 전기자전거들을 가로막는 일종의 바위처럼 작용합니다. 맥락(context)을 내용(content)으로 전환하고 싶었고, 세상이 그 자체로서 하나의 이미지이며 그 안에 우리가 존재한다는 사실을 인정하고 싶었습니다. 개인화된 예술은 조각에 있어 손실일 수 있다고 생각합니다. 조각은 공유되기 위해 만들어지고, 특정 장소나 공간을 드러내고 촉발하는 힘을 지니고 있습니다. 이러한 조각의 가능성이 서울 도심에서도 드러나기를 바랐습니다.

타데우스 로팍, 화이트 큐브, 뮤지엄 산에서 각각 전시 중인 인간의 형상을 닮은 안토리 곰리의 작품들. Antony Gormley, <HOME>, 2025. 8 mm corten steel. 177.5x44.8x25.6cm. Photograph by Stephen White & Co. © the artist

Antony Gormley, <BIG SLEW>, 2024. Mild steel bar. 279x75.1x65.3cm. Photograph by Stephen White & Co. © the artist

Antony Gormley, <Drawing on Space>, 2025, Museum SAN, Wonju, South Korea. Photographs courtesy Museum SAN.

타데우스 로팍의 2층 입구에서 처음 만나는 <여기(Here)>는 하나의 선언처럼 강렬하게 다가옵니다. <지금(Now)>을 비롯해 이곳에 설치된 조각들은 인간의 신체를 변형시키거나 확장하는 시도를 합니다. 마치 환경에 맞춰 발 빠르게 적응하는 인간을 상징하는 것 같습니다. 환경과 인간의 관계를 탐구하는 ‘Extended Strapwork’ 시리즈는 끊임없이 순환하는 구조물처럼 보이는 동시에 주체와 주변 사이의 경계를 무너뜨린다는 점에서 인간을 초월하는 존재로 느껴지기도 합니다. 이것을 성장이나 진화로 볼 수 있을까요? 타데우스 로팍의 실내 공간 안에서 작품과 관람객 사이의 관계를 활성화하고, 신체에서 건물로 이어지는 경계를 이동시키는 작품을 통해 관람자가 공간 속에서 느끼는 존재감과 연결감, 즉 공간 감각을 드러내고자 했습니다. 인간이 거주하거나 머무르는 일상적 공간을 연상시키는 규모와 2개의 층으로 나뉘어진 구조 덕분에 이러한 접근이 가능했습니다. 타데우스 로팍에 선보인 작품들은 인간이 신체라는 제1의 거처에서 존재하는 방식과, 건물이 제공하는 보호와 안락함 속에서 존재하는 방식이 어떻게 공존할 수 있는지를 보여줍니다. 우리가 ‘왼쪽, 오른쪽, 앞, 뒤, 위, 아래’ 같은 방향을 말할 때, 이러한 공간적 개념들은 모두 몸이나 몸의 앞과 뒤, 주변에 있는 것과 연결되어 있습니다. 그러나 우리가 도시적 존재가 되면 이러한 신체적, 공간적 감각은 건축이라는 좁고 밀집된 환경 속에서 점점 변형되거나 흐려지며, 우리는 그것을 자연스럽게 받아들이게 됩니다. 생활 공간 안에서 느끼는 편안함과 안락함이 우리가 그 공간 속에서 온전히 존재하고 있음을 깨닫게 해주는 감각과 연결된다고 생각합니다. <여기(Here)>와 <지금(Now)>은 이러한 공존, 즉 몸과 공간의 경계가 서로 맞닿아 스며드는 상태를 표현하고자 했습니다. 둘 다 타데우스 로팍 서울의 공간을 위해 특별히 제작한 작품입니다.

타데우스 로팍 1층에 전시된 ‘Stay’ 시리즈를 보고 있으면 ‘건축물 안에 조각, 그 조각 안에 다시 건축물이 있다’는 식으로 사고를 확장하게 됩니다. 인간의 몸 역시 하나의 건축물이라는 생각에 이르게 만듭니다. 당신은 이런 건축적 사고를 경유해 다양한 실험을 하고 있습니다. 이 실험 과정에서 조각과 창작의 어떤 가능성을 발견했을까요? 혹은 이 작업을 통해 어떤 결론에 도달했을까요? 인간의 삶이 점점 더 고도화된 정보 도시 속으로 집중되면서, 우리는 개인의 자유를 일부 잃는 대신 도시 생활이 제공하는 편안함을 받아들이는 선택을 해왔습니다. 우리는 사이버 시대에 진입했고, 디지털 장치를 일상생활 속에 통합하게 되었습니다. 경험, 주변 환경, 그리고 모든 생명과 관계 맺는 방식의 근본적 변화는 거의 눈치채지 못한 채 진행되었고, 그로 인해 생긴 모든 의도치 않은 결과들도 마찬가지로 간과되었습니다. 신경 회로의 변화, 경험이 정보로 대체되는 현상, 그리고 관심과 주목이 자원이 되는 시대에서 우리의 집중력은 점점 짧아지고 있는 현실 등이 그러합니다. 이러한 모든 변화는 우리의 삶의 방식을 완전히 바꾸어 놓았습니다. 인류 역사에서 물질을 형태로 만들고자 하는 욕구는 언어보다 먼저 나타났습니다. 조각은 모든 예술 형태 중 가장 저항적이고 원초적이지만, 동시에 가장 급진적인 예술 형태이기도 합니다. 조각은 물질을 변화시킴으로써 세상을 변화시킨다고 주장합니다. 조각은 어떤 것을 그림으로 만드는 것이 아니라, 존재 그 자체입니다. 이 점에서 조각은 2차원적 표현이나 상징보다 훨씬 강력한 변화를 만들어낼 수 있습니다. 또한 스크린 기반 커뮤니케이션과 함께 도래한 가상의 유혹에 대한 강력한 대응책이 될 수 있습니다. 조각은 우리가 물질로 이루어진 세계 속에서 살아 있는 존재이자 물체임을 상기시키며, 세상과의 관계가 가장 강력하게 실현되는 순간이 바로 직접적인 물리적 경험이라는 것을 보여줍니다. 조각은 세상 속 다른 물체들과 달리 필요나 기능에만 따라 움직이지 않습니다. 그래서 조각은 공간 속에서 자리 잡으며, 시선을 끌고, 관람객을 생각하게 만드는 존재가 됩니다. 거리에 놓인, 그 자리에 원래 속하지 않는 물체를 발견할 때, 마치 누군가 흘린 옷이나 지갑을 발견한 것처럼 다른 사람의 삶과 관련된 사적인 흔적이 갑자기 눈앞에 나타난 것같이 느껴질 수 있습니다. 하지만 실제로는 전혀 그렇지 않습니다. 그것은 관념적 마주침, 즉 직면에 가깝습니다. 우리는 이렇게 묻게 됩니다. “이 세상에 존재하는 이 물체는 무엇이며, 왜 거리의 규칙을 따르지 않는가?” 그것은 나무도, 표지판도 아니며, 나를 보호하지도 않습니다. 우선 보이고 주목받고 관찰될 것을 요구합니다. 주목한 뒤에는, 그것을 둘러보거나 만져보며 단단한지 속이 비었는지 확인하고, 흔들어 고정되어 있는지 살펴보게 됩니다. 이어서 무엇과 연결되어 있는지, 주변에 비슷한 물체가 있는지도 살펴볼 수 있습니다. 이러한 관찰이 반드시 답을 주는 것은 아니지만, 물체는 여전히 움직이지 않고 침묵하며 우리가 가진 자유로운 움직임, 감각, 사고, 감정을 지니고 있지 않습니다. 그럼에도 일정한 인간적 특성을 느낄 수 있습니다. 특정 공간이나 거리에서 조각이 관찰자와 마주할 때 스스로 질문하게 만드는 반사적 탐구 도구가 되기를 바랍니다. “나는 무엇이고 세상은 무엇인가?(What am I and what is a world?)”라는 질문을 던지게 만드는 것이지요. 조각과 교감하는 논리가 보기(seeing)에서 시작하여 만지며(touching) 확인하고, 상상(imagining)으로 완성되는 과정이라고 믿습니다. 상상은 가능성의 씨앗이며, 개인의 자유와 창조성을 만들어내는 원동력과 근원이 됩니다.

예술섬 프로젝트의 일환으로 신안 비금도에 설치 예정인 초대형 작품에 대해 이야기하지 않을 수 없습니다. 영국 크로스비 비치에 설치한 <Another Place>처럼 기대가 되는 프로젝트입니다. “내 일생 최대 규모의 작품이 될지도 모른다”고 발표했는데 어떤 작품을 구상했는지, 또한 비금도의 자연 속에서 어떤 경험을 했는지 궁금합니다. 신안에서 진행 중인 작품은 <엘리멘탈(Elemental)>이라 불리며, 현재 제작 중에 있습니다. 이번 작업은 <Poles Apart>와는 별개의 프로젝트로, 교차하는 사각형 공간 프레임으로 이루어졌으며, 비금도 북쪽 해안에 설치될 예정입니다. 간조 시에는 작품 안팎을 걸어 다니며 직접 경험할 수 있습니다. 작품의 규모(길이 110m, 높이 23m)가 인간의 몸과 비교해 매우 크기 때문에 처음 마주했을 때 형태는 매우 추상적으로 느껴질 수 있습니다. 작품 위를 내려다볼 수 있는 산 정상에서 바라볼 때 비로소 자신이 하나의 몸과 함께 있었다는 것, 어떤 경험을 했는지 이해할 수 있을 겁니다.

전종혁은 프리랜스 에디터다. “예술을 만드는 것은 목표가 아니라 과정”이라던 마이클 크레이그 마틴의 충고를 떠올리며, 곰리의 작업을 지켜보는 일에 푹 빠져 있다.

Credit

- 글/전종혁

- 디자인/ 진문주

- 디지털 디자인/ GRAFIKSANG

2025 가을 패션 트렌드

가장 빠르고 쉽게 따라할 수 있는 셀럽들의 가을 패션

이 기사도 흥미로우실 거예요!