세계에서 최초로 열리는 페트라 콜린스의 미술관 개인전, 비하인드 인터뷰

전시는 대림미술관에서 12월 31일까지 열린다.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

다시만난세계

열다섯 살에 카메라를 들어 소녀들의 불완전한 감정을 기록하고 그 위로 자전적인 서사를 쌓아 올린 페트라 콜린스(Petra Collins). 그가 만들어내는 핑크빛 세계 속에 담긴 여성상은 가장 현실적이면서도 초현실적인 모습을 하고 있다. 페트라는 말한다. “내가 만드는 모든 이미지는 내가 꿈꿔왔거나 과거의 내가 살았으면 하는 세계의 모습이다.”

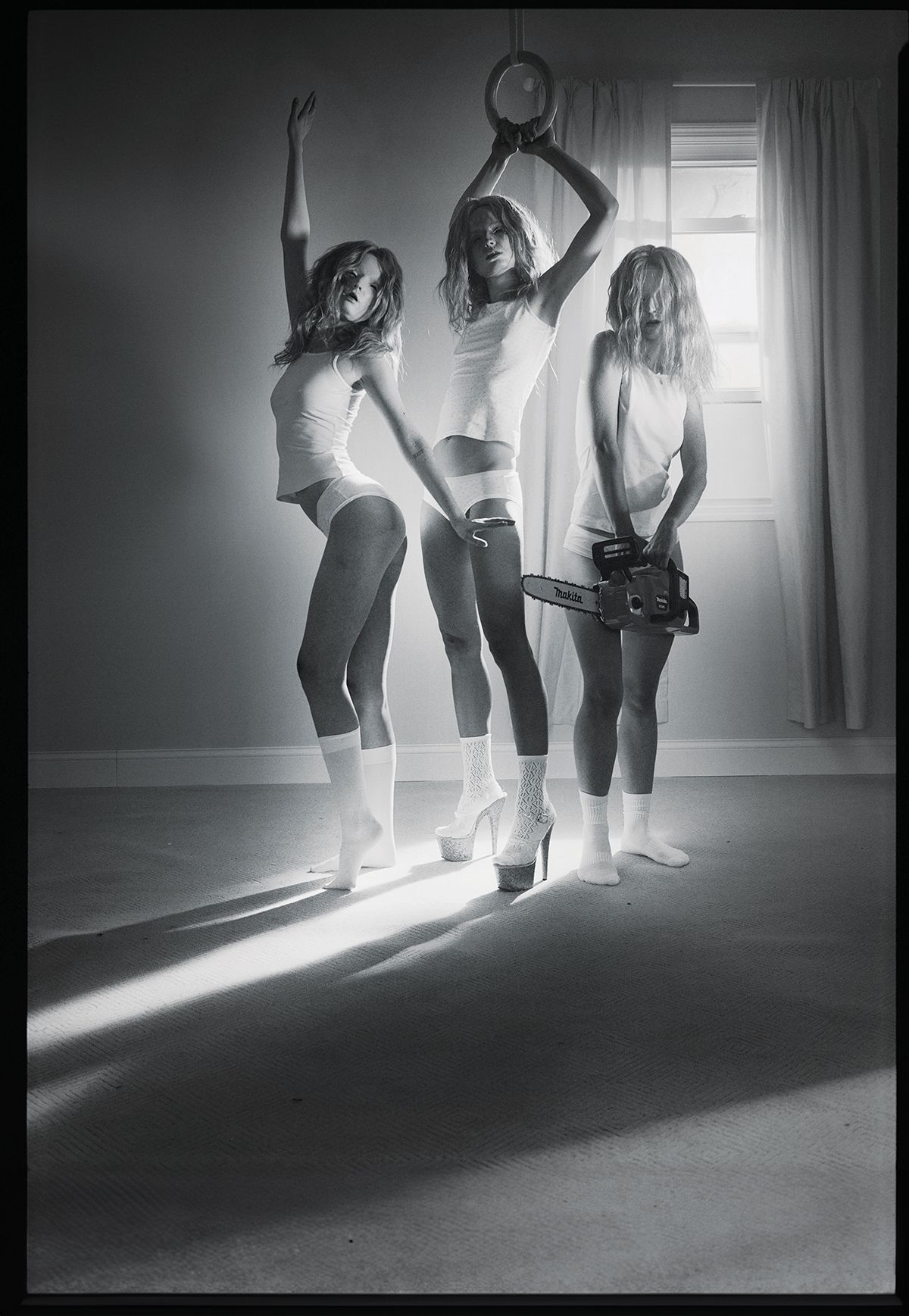

Petra Collins, <Baron, You are in Danger>, 2019.

Petra Collins, <24hr Psycho>, Untitles #5, 2015-2016.

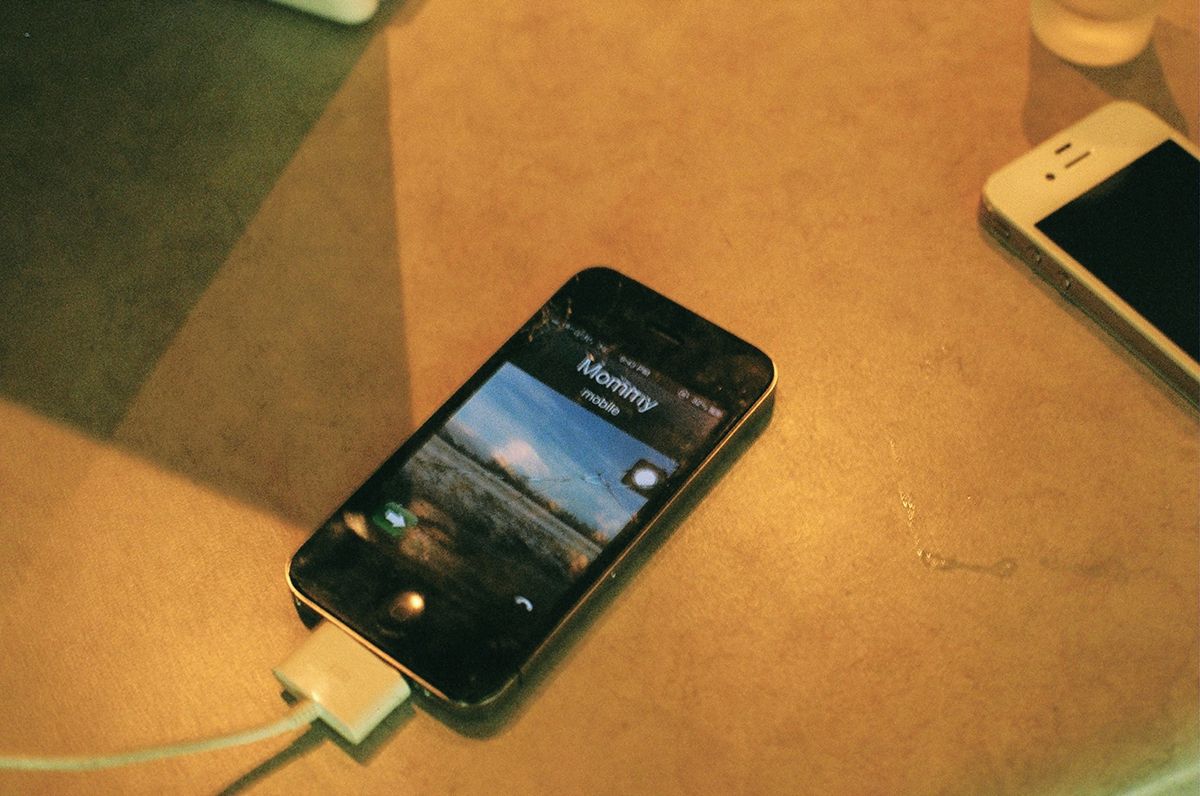

Petra Collins, <The Teenage Gaze, Mommy>, 2010-2015.

Petra Collins, Baron, Anna Double, 2019.

«페트라 콜린스: fangirl»은 세계에서 최초로 열리는 미술관 개인전이다. 과거를 돌아보고 현재를 짚어보는 이런 대규모 전시를 서울에서 처음 열었다. 서울은 언제나 에너지가 넘치고 재창조의 도시처럼 느껴진다. 여러 번 방문하면서 젊은 사람들이 하루아침에 새로운 문화를 만들어내는 걸 봤다. 그래서 이 도시에서 큰 규모의 전시를 통해 작업을 보여주는 게 자연스럽게 다가왔다. 서울은 실험과 친밀함을 기꺼이 받아들이니까.

연대기를 보여주기 위해 전시 동선이나 구역을 배치하는 데 어떤 아이디어를 냈는지. ‘그때와 지금’을 직선적으로 보여주고 싶지 않았다. 내게 기억은 순서가 아니라 고리처럼 반복된다. 그래서 내 잠재의식 속 방에 들어서는 것 같은 느낌을 주었다. <The Teenage Gaze> <Selfie> <Idols> <Fairy Tales>가 서로 스며들면서 마치 시간이 접히는 꿈의 연속처럼 이어진다.

집으로 돌아가 서울 사진을 봤을 때 무엇이 가장 기억에 남을 것 같나? 언제나 사람들이다. 팬들, 그들이 준 쪽지와 장신구들. 나는 받은 것들을 늘 소중히 간직한다. 서울에서 맺은 연결들, 음식, 그리고 내가 산 모든 것까지도!

열다섯 살까지 춤을 췄다. 무릎 수술을 하고 춤을 추지 못하는 절망적인 시기에 사진을 접했다. 춤은 내 첫 번째 언어였다. 그것을 잃는 건 내 몸을 잃는 것 같았고 도구를 빼앗긴 기분이었다. 춤을 추면서도 늘 영화를 연출하고 싶은 마음은 있었다. 카메라를 드는 게 그에 가장 가까운 방법이었다. 사진은 내게 새로운 몸이 되었고, 움직이고, 순간을 안무하고, 이미지를 통해 리듬을 느끼게 해줬다. 사진은 절망을 가능성으로 바꿔주었다.

첫 사진은 여동생의 친구들이었다. 안나와 그녀의 친구들을 찍는 건 우리가 함께 만든 작은 우주에 거울을 비추는 것 같았다. 연약하고 장난스럽고 끝없이 솔직했다. 정작 우리는 전통적인 10대 생활을 해본 적이 없었기 때문에 오히려 우리 스스로 그 이상적인 10대기를 만들어가려 했던 것 같다.

2000년대 초반 필름카메라는 무언가를 말하고 싶은 이들에게 아주 익숙하며 좋은 도구였다. 그것으로 나와 내 주변을 담는 게 어쩌면 필연일지도 모르는. <The Teenage Gaze>는 많은 비슷한 문법의 사진들 중에서도 피사체의 표정, 감정을 독보적으로 담아냈다. 내가 사진 속 사람들과 같은 세계에 있었기 때문에 그들이 ‘피사체’처럼 느껴지지 않을 것이다. 우리는 그냥 같은 순간에 함께 있었고 내가 카메라를 들고 있었을 뿐이다. 감정은 연출이 아니라 그 가까움에서 나왔다.

핑크빛을 주로 한 파스텔 무드, 글리터 등 자신만의 효과를 만들었다. 사진을 독학하면서 그 효과가 피사체에게 필요한 것이라는 걸 어떻게 직감했나. 처음엔 놀이처럼 시작했지만 동시에 일종의 전복이었다. 내가 상상한 소녀 시절을 투영한 것이었다. 분홍색, 반짝임, 흐릿함에 대한 갈망을 고백하는 방식. 종종 하찮게 여겨지는 그 상징들을 강력한 것으로 만들고 싶었다. 부드럽고 엉성하면서도 마법 같은 것. 그것들은 결국 장식이 아니라 내 언어가 되었다.

<Selfie> 시리즈는 2013년에 시작되어 여전히 지속되고 있다. 10대 소녀나 젊은 여성들이 셀프 사진을 통해 꾸준히 새로운 문화를 만들어내고 있기 때문일 텐데. 필터, 플랫폼, 알고리즘 같은 도구는 계속 변한다. 하지만 충동은 같다. 젊은 여성들이 자기 자신을 자기 방식대로 만들어내는 것. 나를 매혹시키는 건 세대마다 이미지가 새롭게 발명된다는 점이다. 더 낯설고 더 유동적이고 더 퍼포먼스적으로 변하지만 그 핵심은 여전히 자율성과 연결에 관한 것이다.

셀피를 더 잘 찍을 수 있는 방법을 알고 있나? 사실 셀피 찍는 걸 싫어해서 거의 찍지 않는다. 가끔 맥북의 포토부스로만 찍는다.

만약 당신의 작품에 ‘위조 방지 홀로그램’을 붙인다면 어떤 형태일까? ‘첫 번째로 복제된 쌍둥이’같은 이미지 아닐까? 복제와 이중성은 늘 매혹적이었다. 정체성이라는 것은 결코 단일하지 않고 균열되어 있다고 느꼈으니까. 자매애나 우정 그리고 타인의 눈을 통해 자신을 보는 초현실적 감각에 관한 것이기도 하다. 여성들은 늘 서로를 갈망하고 감시한다. 그 안에는 아름다움이 있지만 동시에 어둡고 불길한 것도 있다. 아름답게 비추지만 결국에는 나를 삼켜버릴지도 모르는 거울 같다고 할까.

당신의 사진이 재미있는 이유는 정교함과 본능적인 것이 뒤섞기 때문이라 생각한다. 어느 쪽에 더 가까운 사람인가? 본능이 나를 이끈다. 하지만 본능은 정교함에 의해 날카로워진다. 수년간의 관찰, 편집, 배열이 그것을 다듬는다. 두 가지는 안무와 즉흥연주처럼 서로를 먹여 살린다.

일하기 전에 되뇌는 말이 있나? 그냥 현장에 있는 게 설레어 나를 다독일 말이 필요하지 않다. 가끔 ‘박스 호흡’을 할 때는 있지만.

하루를 어떻게 보내나. 내 스케줄은 늘 예측 불가다.

<Fairy Tales>의 여성들에게 솟아난 돌기, 뾰족한 귀와 손톱, <Baron>에 등장한 기괴한 가면처럼 작업 스타일의 변화를 뚜렷하게 보여줬다. 페트라 콜린스의 현재는? 여전히 여리지만 내 그림자를 더 용감하게 마주한다. 여전히 취약함을 사랑하지만 이제는 그것이 어디로 이끌든 덜 두렵다.

얼마 전 열다섯 살 소녀에게 질문 하나를 들었다. “반 친구가 너무 예쁜데 당사자는 그 사실을 모르는 것 같다. 꾸며주고 사진을 찍어주고 싶다. 친구를 어떻게 피사체로 만들면 좋을까?” 당신이 이 질문에 대신 대답을 해준다면. “사랑에서 출발해야 해. 네가 느낀 아름다움이 그녀에게도 전달될 테니까. 이미지는 억지로 만들려 하지 말고 그냥 그대로 두면 돼.”

※ «페트라 콜린스: fangirl»은 대림미술관에서 12월 31일까지 열린다.

박의령은 컨트리뷰팅 에디터이다. 페트라 콜린스의 사진 속 여성들의 변화를 봐왔다. 누군가가 오래 작업을 놓지 않는 것만으로 힘을 얻는다.

«페트라 콜린스: fangirl» 전시장에서 페트라 콜린스.

페트라 콜린스와 대림미술관 전시 전경.

Petra Collins, <Coming of Age>, Anna and Kathleen on Clarinda, 2017.

Credit

- 글/ 박의령

- 사진/ 이태광(인물), 대림미술관

- 디자인/ 이예슬

- 디지털 디자인/ GRAFIKSANG

Celeb's BIG News

#블랙핑크, #스트레이 키즈, #BTS, #NCT, #올데이 프로젝트, #에스파

이 기사도 흥미로우실 거예요!