김수자, 예술로 우주를 사유하다

10년 만에 한국에서 개인전을 연 예술가 김수자와의 인터뷰

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

Cosmic Wonderings

예술 안에서 나와 세계, 우주의 관계에 관한 단 하나의 답을 구하고 또 구해온. 10년 만에 한국에서 개인전을 연 김수자는 변함없이 호기심을 품은 채 질문하는 예술가다. 파리로 돌아간 작가에게 질문을 보내자 철학자의 말처럼 넓고 단단한 답변이 돌아왔다.

원형으로의 회귀는 제 작업의 근간입니다. 본질과 뿌리, 근본적인 구조를 이해하고 드러내고자 했던 구조주의적인 태도에서 나온 것이고, 그렇기에 천지인 삼재, 십자 기호, 기하학 등에 몰두했던 것이죠. 나와 세계의 관계를 파악하기 위해 결정적인 접근법이었어요. 형식적으로는 보따리를 싸는 것 또한 십자 구조에 근거한 하나의 기하학입니다.

«MMCA 현대차 시리즈 2016: 김수자‐마음의 기하학» 이후, 10년 만에 여는 국내 개인전의 장소로 이곳을 택한 이유는 무엇인가요? «호흡‐선혜원(To Breathe-Sunhyewon)»이 열리는 현대식 한옥 경흥각이 당신에게 어떤 영향을 미쳤는지 궁금합니다. 제 전시는 대체로 특정 초대에 응하느냐, 응하지 않느냐로 결정되어 왔습니다. 1994년 안동 양동마을 한옥에 보따리 설치 작업을 기록으로 남긴 이후, 오랜 시간 한옥과 사찰에서 설치 작업을 해보고 싶었어요. 전시 기회가 주어진 뒤 이곳을 보자마자 바닥에 거울을 설치해야겠다고 생각했죠. 경흥각의 구조는 제가 작업 초기부터 천착해온 수평과 수직의 구조가 극명하게 드러나기에, 관객이 개입했을 때 그 구조에 점을 찍는 형국이 될 것이라 여겼습니다. 한국 전통 건축에서 ‘천지인(天地人) 삼재(三才)’ 사상(하늘·땅·사람의 조화와 우주의 원리를 건축물에 적용한 것)에 기반한 미학과 한글의 생성 구조는 제 작업과 긴밀히 연관됩니다. 1970년대 말~1980년대 초 평면 회화의 구조에 관해 질문하던 시기, 저는 나 자신과 세계의 관계, 그 구조를 십자 구조에 기반해 분석한 바 있어요. 그렇기에 서슴없이 이 초대에 응하게 되었습니다.

말씀대로 <보따리> 작업이 탄생하기 전, 미술대학 재학 시절 선생님께서는 회화의 표면 구조를 고민해오다 캔버스 대신 천에 바느질을 시작하셨죠. 높은 천고를 지닌 경흥각의 규모를 고려할 때, 창살이 난 창문 틈 사이를 특수 필름을 감싸 무지갯빛을 반사할 수도 있지 않았을까 잠시 상상해봤습니다. 부르스 드 코메르스-피노 컬렉션의 <호흡―별자리> 작업처럼 색을 배제하는 선택을 하셨죠. 물론 구조적이고 아름다운 경흥각의 유리 창살을 이용하여 무지갯빛 반사광을 거울과 함께 보여줄 수도 있었지만, 이 새로운 건축물에 경건하고 담백하게 접근하고 싶었습니다. 가능한 부가적인 행위를 절제하려 했죠. 거울은 유닛의 사이즈만 다를 뿐, 피노 컬렉션에서 사용한 것과 동일한 템퍼드 미러를 사용했어요.

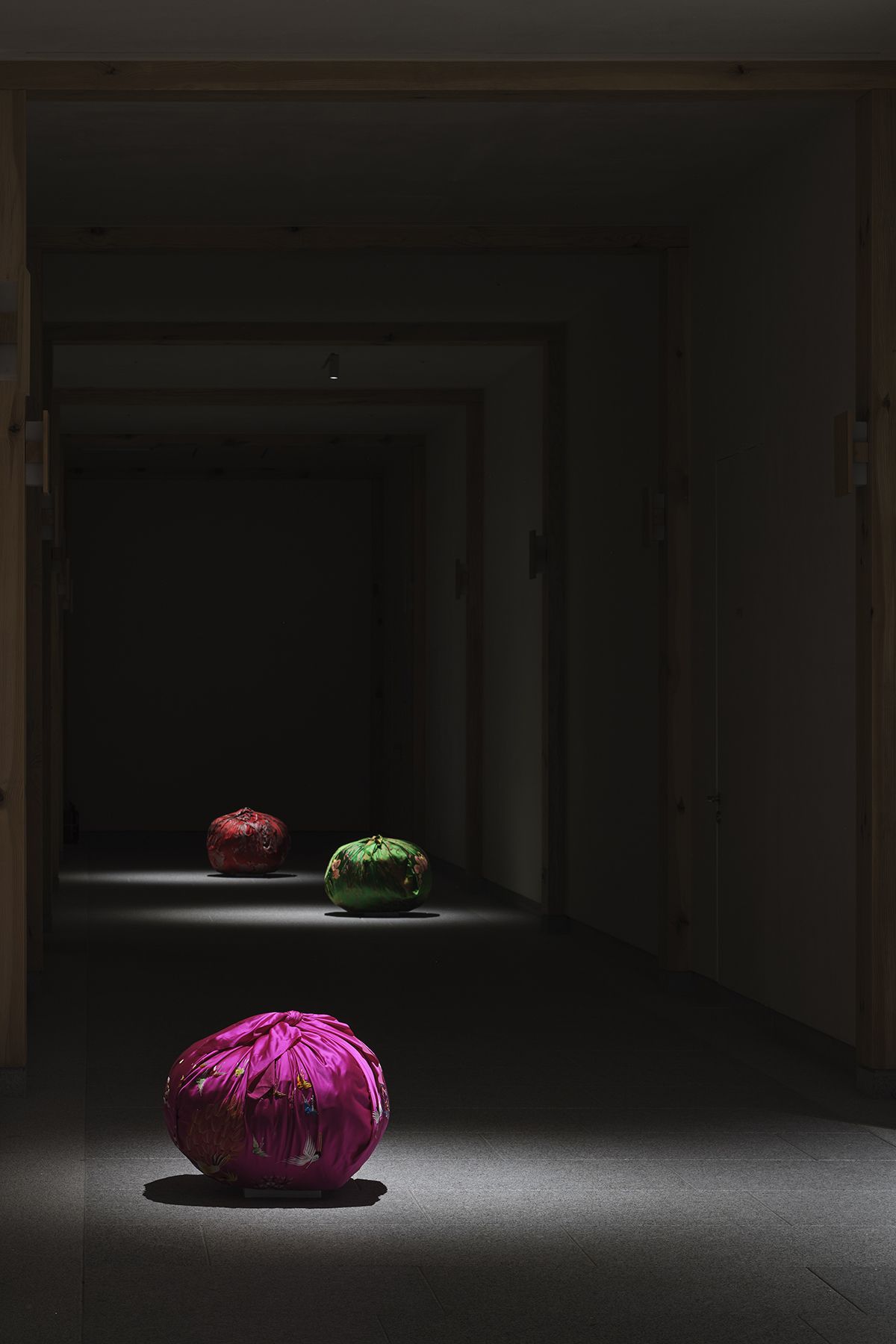

이번 전시와 같은 시기 암스테르담 구 교회(Oude Kerk)에서 개인전 «To Breathe-Mokum»이 열렸죠. 두 전시 속 <보따리> 작업은 분명 다른 맥락으로 와닿습니다. 감상적으로 이번 전시를 바라본다면, 자연광이 들지 않는 통로 사이 놓인 세 개의 보따리가 작가의 여정 같다는 인상을 받았어요. 각각의 보따리에 담긴 의도는 무엇인가요? 암스테르담에서 선보이고 있는 «To Breathe-Mokum»은 암스테르담의 가장 오래된 건축물인 구 교회에서 올해 암스테르담 도시 건립 750주년을 기념하는 장소 특정적 프로젝트입니다. ‘모큄(Mokum)’은 과거 유대인 공동체가 암스테르담에 머물며 ‘안전한 장소’, 또는 ‘우리의 집’을 뜻하는 말로 사용했고, 도시의 애칭으로도 쓰이죠. 도시의 다문화적 특성을 나타내기 위해 무수한 이민자로부터 기증받은 이불보와 헌 옷가지로 만든 보따리 설치물을 배치한 작업입니다. «To Breathe-Sunhyewon»은 하나의 건축적 보따리 안에 보따리를 배치한 전시입니다. <연역적 오브제‐보따리>와 공(void)을 흙으로 싸맨 <흙에 바느질하기: 보이지 않는 바늘, 보이지 않는 실>을 또 다른 보따리로 보여주고, 이 모든 작업의 개념적 근간이 된 원형으로 한국적 보따리 세 점을 한옥이라는 특정 장소에 병치한 것이죠.

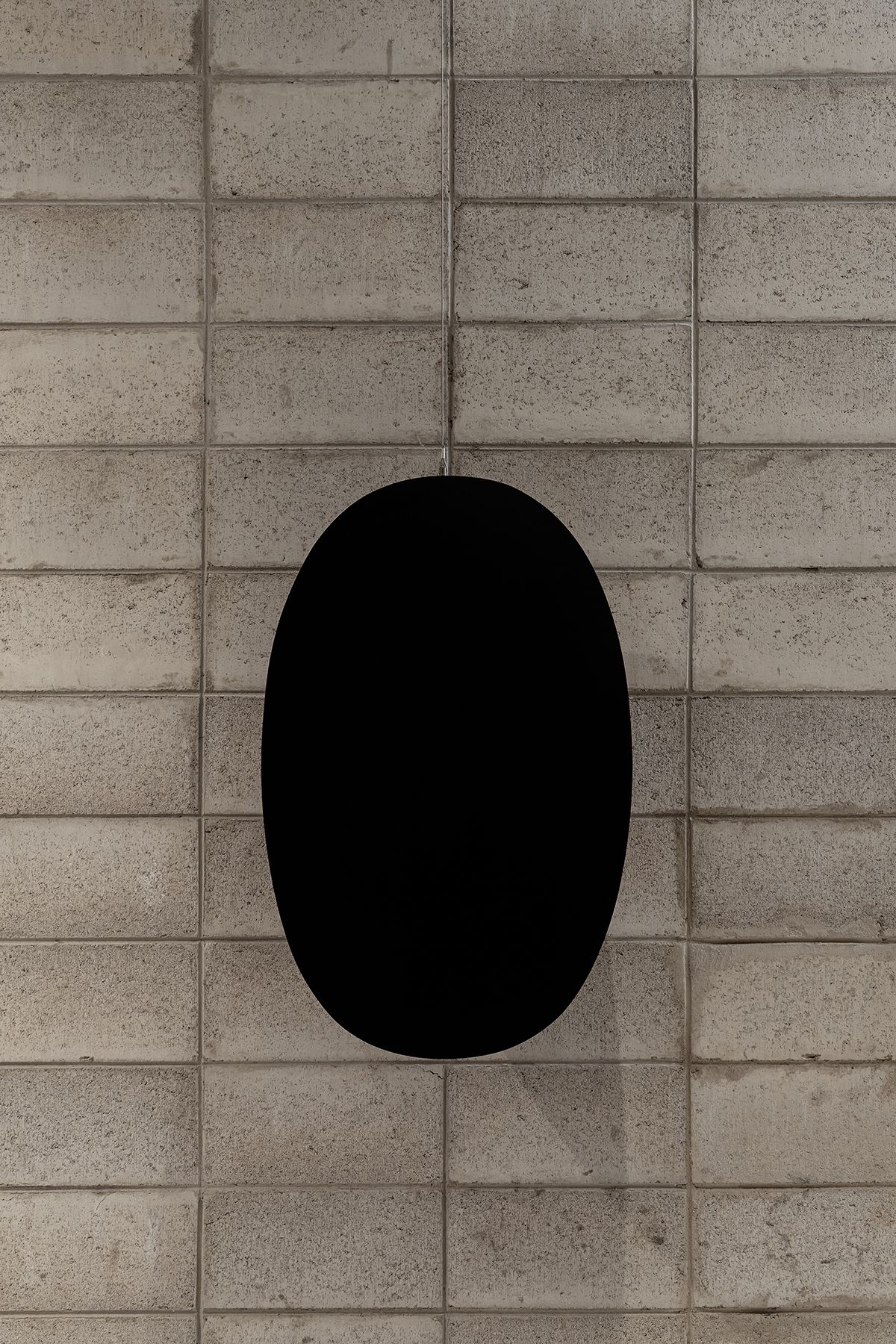

1990년대 시작한 <연역적 오브제> 연작은 천을 감싸는 과정을 통해 일상 사물의 구조를 원형으로 되돌리는 의도에서 비롯된 작업이었습니다. 최근에는 백자 달항아리는 물론 인도 브라만다의 검은 돌에서 형태를 따와 캔버스에 블랙 페인트를 칠하는 등 표현 방식이 확장되고 있죠. 사물의 원형을 들여다보는 행위 자체가 그렇게 중요했나요? 원형으로의 회귀는 제 작업의 근간입니다. 본질과 뿌리, 근본적인 구조를 이해하고 드러내고자 했던 구조주의적인 태도에서 나온 것이고, 그렇기에 천지인 삼재, 십자 기호, 기하학 등에 몰두했던 것이죠. 앞서 말한 대로 나와 세계의 관계를 파악하기 위해 결정적인 접근법이었어요. 형식적으로는 보따리를 싸는 것 또한 십자 구조에 근거한 하나의 기하학입니다.

이번 전시에서 달항아리 형상의 세라믹 작업 <연역적 오브제―보따리>와 백토에 바늘 구멍을 내고 펼쳐낸 <흙에 바느질하기: 보이지 않는 바늘, 보이지 않는 실>, 두 작업은 같은 공간에 놓여 있죠. 구축과 해체의 개념이 떠올랐습니다. 어떤 관계를 맺고 있나요? “예술가는 자신의 삶을 통해 결국 하나의 작업만 남기게 되는 듯하다”고 말하며, 자주 ‘총체성’의 개념을 언급하셨죠. 이번 전시를 보며 거울을 보는 행위 자체가 일종의 바느질이며, 거울이 둘러싸인 공간은 보따리가 된다는 걸 체감합니다. 총체성은 세계와 인간을 이해하는 과정을 통해 서서히 구축되는 것이 아닐까, 싶어요. 우리의 몸과 유니버스로 이미 총체성은 존재하지만, 제 나름의 고유한 방식으로 세계와 나 자신을 바라보는 법을 발견하는 것이죠. 그 통로에서 전체를 엮어가는 지난한 과정과 시행 착오를 통해 결국 남겨진 선명한 단 하나를 구하는 일입니다. 동시에 그 하나의 답은 무수한 아키펠라(군도)로 형성되어 있는 것이죠.

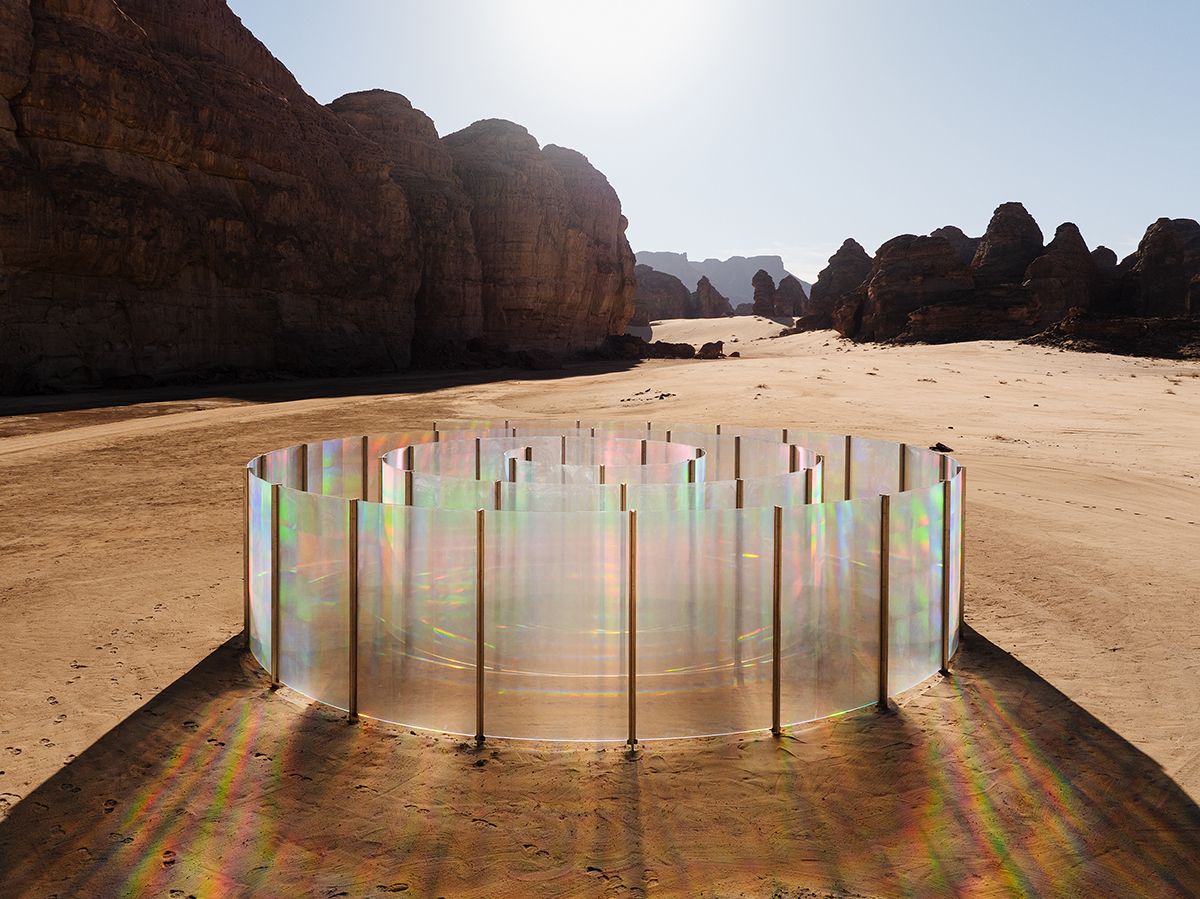

<호흡(To Breath)> 연작은 전 세계에서 다양한 모습으로 드러납니다. ‘거울’을 활용한 작업은 물론 빛과 회절 필름, 들숨과 날숨이 교차하는 ‘소리’가 더해진 작업들은 나와 타인, 세계의 관계, 삶과 죽음 같은 관념을 떠올리게 만듭니다. 이 모든 작업은 어떻게 맞닿아 있다고 볼 수 있을까요? 결국은 하나의 이야기를 다른 방법론으로 접근하는 것뿐입니다. 그리하여 조금이라도 진실에 가까이 닿고자 하는 것입니다. 색즉시공 공즉시색.

<To BreatheㅡAlUla>, 2024, Site-specific installation consisting of diffraction grating film, Installation view at Desert X, AlUla. Courtesy of The Royal Commission for AlUla and Studio Kimsooja. Photo by Lance Gerber

<Meta PaintingㅡSeven Colors>, 2025, Glass. Courtesy of Studio Kimsooja. Photo: Kyuho Shim

<Deductive Object>, 2025, Black paint on cast. Courtesy of Studio Kimsooja. Photo: Kyuho Shim

과거 인터뷰에서 열세 살 무렵 예술가가 무슨 일을 하는 사람인지 모르지만 장래희망을 화가, 또 하나는 철학자(말하는 사람)라고 쓴 일화가 인상적이었습니다. 또 그림 실력을 보고 사생 대회를 권하는 선생님께 막연히 예술은 그런 것이 아니라 생각해 거절하기도 했다죠. 본능적으로 ‘예술’의 개념을 알았던 걸까요? 글쎄요, 굉장히 강한 윤리적 잣대를 갖고 모든 것을 바라보고 대응했던 것은 맞아요. 많은 상처를 받을 만큼 민감하고 취약한 어린 시절과 청년기를 보냈죠. 자존감이 강한 아이였고, 영리에 타협해서는 예술가가 될 수 없다고 생각한 것은 분명해요. 늘 떠돌며 생활하던 우리 가족은 부유했던 적은 없었지만, 한때 정착해 따뜻한 아파트에서 호의호식을 한다고 느꼈을 땐 입시 중임에도 괴로워 산을 헤매고 다녔던 기억이 납니다. 채석장의 노동자들과 함께하기 위해 고등학교를 중퇴하려 마음먹었을 만큼, 처절하게 타인의 고통을 느끼며 청년 시절을 살았죠. 1970년대 초반, 아직 민중운동이 일기 전 나 혼자만의 운동이지 않았나 싶기도 해요. 하지만 막상 70년대 후반 함께 스터디 그룹을 하던 대학 선후배, 친구들이 민중운동을 하자고 제안했을 땐 거절할 수밖에 없었어요. 당시엔 철저히 ‘개별성’을 깊이 있게 파고들지 않으면 결코 예술의 독특하고 참된 경지에 도달할 수 없을 거라고 믿었기 때문입니다.

선생님의 작업은 늘 타인을 향한 연민이 주요한 동력으로 자리해왔습니다. 가령 뉴욕으로 이주한 이후 1999년부터 2009년까지 작업한 <바늘 여인>은 사회적 갈등에서 느끼는 당신의 고독을 담아낸 시도였죠. 그 무렵, 전 세계를 떠돌며 인도 야무나강에서 <빨래하는 여자>(2001/2007)를 선보였을 때 한 말도 인상 깊습니다. “바늘 끝처럼 너무도 집중해 있었다. 강물이 흐르는 건지, 아니면 내 몸이 흐르는 건지 혼동이 와서 깨어나려고 무척 애썼었다.” 그 순간은 어떤 의미로 남아 있나요? 퍼포먼스가 끝날 무렵, 한없이 열려 있는 그 방향성과 내 시선이 충동해 빚어진 혼란에서 비롯된 것이었죠. 정면의 한 소실점을 향해 시선과 마음을 장시간 모으다 보면, 몸과 시선, 집중의 축이 바늘 끝과 같아집니다. 그런데 그 바늘 끝은 장소성(location)만 있을 뿐 물질성이나 물리적 실체(presence)가 없는 상태라 볼 수 있어요. 따라서 바늘 끝엔 무한한 허공이 온 방향으로 열려 있게 되죠.

당시 깨달은 장소에 관한 기민한 감각을 통해 전 세계 어떤 공간에서든 호응받는 작업을 만들 수 있게 된 건 아닐까, 짐작해봅니다. 문화나 역사, 종교, 사회 구조 같은 표면적인 현상 이외에도 몸소 경험한 한 장소의 빛과 공기, 뉘앙스 같은 것들이 작업에 반영되었을 것 같아요. 장소에 관한 필연적인 감각은 어떻게 발현되었다고 보는지요? 각 장소가 가진 에너지, 구조, 미학, 또는 그 장소가 요구하는 어떤 결핍된 구조에 관심을 가지고 파악하려고 합니다. 한 인물을 처음 만나듯, 건축이나 공간과의 만남에서도 그에 관한 많은 정보들을 빠른 시간 안에 감지하고 그가 나에게 무엇을 요구하는지 듣고 반응하려는 과정을 따르죠.

개인적으로는 2023년 홍콩 악셀 베르보르트 갤러리에서 직접 본 «신체의 토포그래피(Topography of Body)» 전시가 기억에 남습니다. 대표작 이외에 검문소의 지문을 스캔한 <몸의 기하학(Geometry of body)>을 통해 이주와 문화에 관한 풍부한 시각을 들여다볼 수 있어 흥미로웠어요. 꾸준히 다양한 국가의 사람들을 만나며 새로운 작업을 이어온 원천은 무엇이었나요? 세계와 인간에 대한 끊임없는 질문, 지적 호기심과 열정이었다고 볼 수 있을 것 같네요. 어떤 영감이 즉시 발동하지 않는다면 이 일을 지속하기는 어려울 거예요. 운이 좋게도, 새로운 맥락을 체득할 수 있게 아이디어가 계속 떠올랐죠. 누군가와 대화를 할 때, 글을 읽을 때, 때로는 꿈속에서, 이동 수단 안에서 어딘가로 가고 있을 때, 산책할 때에도 자주 떠올라요. 때론 몹시 엉뚱하거나 모순되고, 위험한 상황에서도 아이디어가 생각나니 당혹스러울 때도 있죠. 흥미로운 생각이어도 대부분은 작업의 맥락과 어긋날 때도 많지만요.(웃음)

광주항쟁, 이란 이라크 전쟁 등 초기 작업이 보다 직접적으로 세계의 갈등을 내포했다면 점점 당신의 작업은 우주적인 진리를 향하는 듯 보입니다. 과거의 예술가 김수자와 현재의 김수자는 어떤 점에서 다르고 또 같다고 생각하시는지요? 과거엔 나의 몸과 감각으로 직관적인 작업을 해왔다면 현재는 보다 이성적으로 접근한다고 할 수 있지 않을까, 싶어요. 이전에는 세계의 갈등이나 모순, 전쟁 같은 상황이 벌어질 때 그 상황을 언급하거나 헌정하는 경우가 많았죠. 하지만 현재는 일일이 대응하기보단, 작업이 추상적으로 변했다고 볼 수 있어요. 제가 찾고자 하는 건 그것이 사회적 진실이든, 미학적 진실이든 하나의 긴 호흡처럼 들이쉬고 내쉬며 제 질문에 충실하는 것일 뿐입니다. 시각이나 관점이 과거에는 미시적이었다면 거시적으로 확장되어가고 있기 때문일 거예요. 둘은 결국 뫼비우스의 띠처럼 끊임없이 서로에게 영향을 주고받으며 교차되지만요.

1985년 파리비엔날레 기간, 아무 소리도 나지 않는 빈 컨테이너 바닥 모서리에서 존케이지의 작업을 마주하게 된 일을 당신의 예술 여정에 있어 ‘결정적 순간’으로 꼽아왔죠. ‘만드는 것’과 ‘만들지 않는 것’에 대해 의문을 가질 때마다 그때의 기억을 되새긴다고 말해왔습니다. 여전히 그 순간은 이정표로 유효한가요? “Que vous essayez de le faire ou pas, le son est entendu(우리가 무엇을 만들려고 하든 안 하든 간에 ‘소리’는 들린다.)” 존 케이지의 이 스테이트먼트는 이정표가 아니라 하나의 ‘진리’에 가깝습니다.

안서경은 <바자>의 피처 에디터다. 시끄럽고 복잡한 전시장에서도 김수자의 작품을 보면 다른 시공간을 떠올리게 된다.

<To Breathe―Constellation>, 2024, Site-specific installation consisting of mirror panels, View of the exhibition «Le monde comme il va», Bourse de Commerce–Pinault Collection, 2024. Courtesy of Bourse de Commerce– Pinault Collection, Axel Vervoordt Gallery, Galerie Tschudi and Studio Kimsooja. Photo: Florent Michel/11h45/Pinault Collection

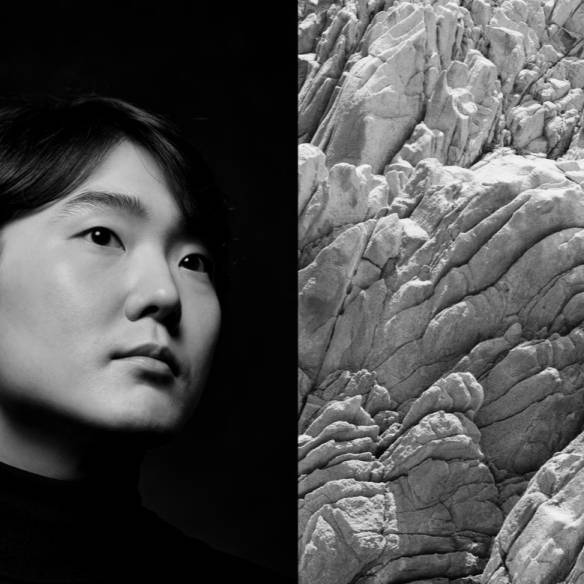

<호흡―선혜원> 작품 위를 걷는 작가 김수자.

Credit

- 글/ 안서경

- 사진/ 김형상(인물), 김수자 스튜디오

- 디자인/ 이예슬

- 디지털 디자인/ GRAFIKSANG

Celeb's BIG News

#블랙핑크, #스트레이 키즈, #BTS, #NCT, #올데이 프로젝트, #에스파

이 기사도 흥미로우실 거예요!