장 미셸 오토니엘을 아비뇽 교황청에서 만나는 일

남프랑스의 중세 도시 아비뇽에 피어난 장-미셸 오토니엘의 우주. 그곳을 떠돌던 사랑의 유령들이 구원의 아름다움을 현실에 구현한다.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

오토니엘의 우주, 되살아난 사랑의 유령들

남프랑스의 중세 도시 아비뇽에 피어난 장-미셸 오토니엘의 우주. 그곳을 떠돌던 사랑의 유령들이 구원의 아름다움을 현실에 구현한다.

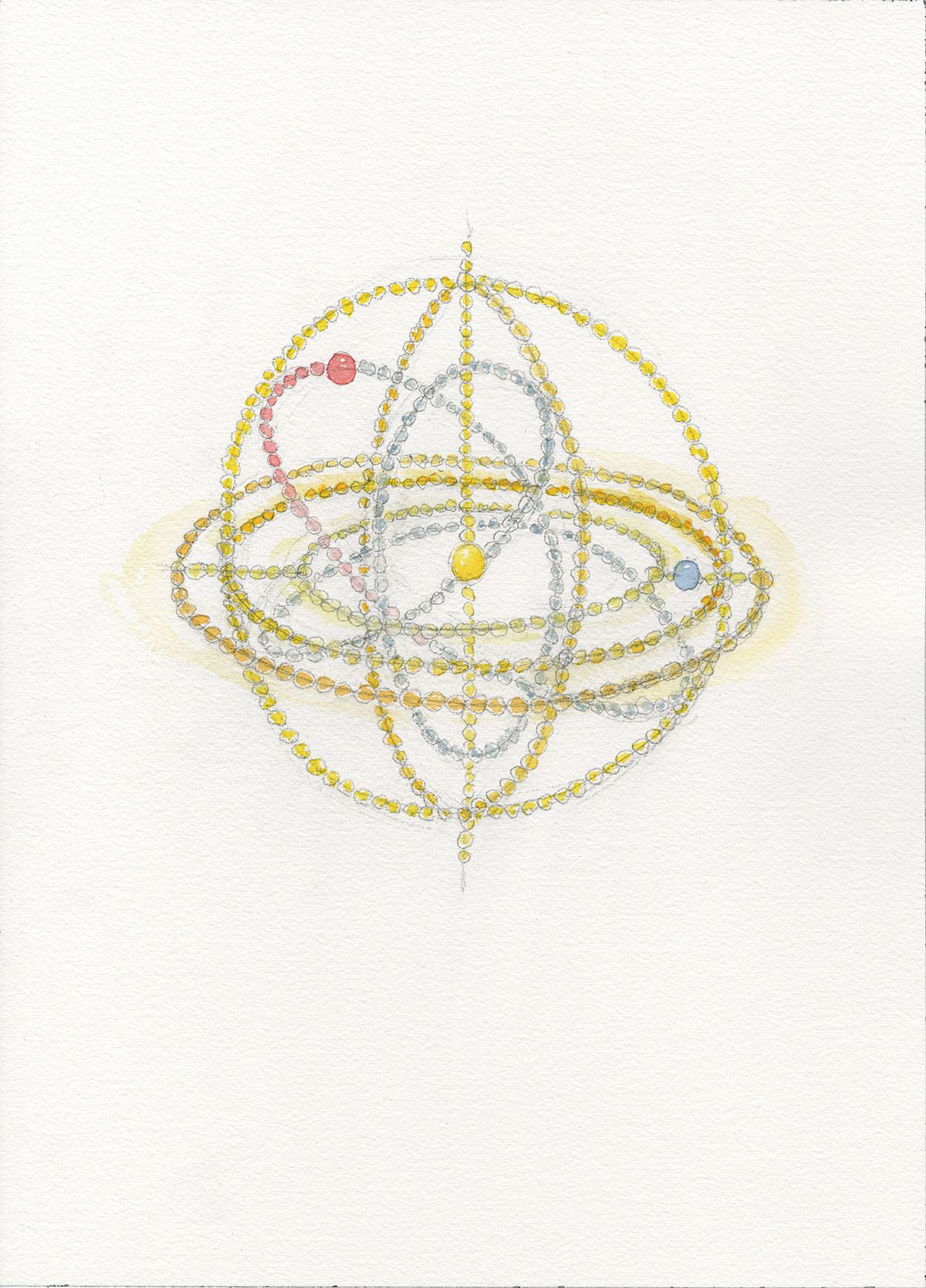

장-미셸 오토니엘, <Cosmos>, 2024, Watercolor on paper. © Othoniel Studio

유럽에서 가장 거대한 고딕 건물인 아비뇽 교황청, 그중에서도 70여 년 동안 여섯 번의 콘클라베가 열렸다는 드넓은 그랑 티넬 공간이 전 세계에서 온 수백 명의 사람들로 가득 찼다. 장-미셸 오토니엘(Jean-Michel Othoniel)의 절정을 목격하며 샴페인 잔을 기울이던 하객들을, 길이 50m에 달하는 벽에 빼곡히 걸린 60여 점의 회화 작품들이 감싸안았다. 장미, 모란, 국화, 열대 꽃, 시계꽃 등 작가가 사랑하는 갖가지 꽃이 백금 캔버스에서 만개했고, 이미 오래전에 사라진 마테오 조바네티(Matteo Giovannetti)의 화려한 프레스코화의 자리를 대신했다. 몇 년 전, 현대미술로서는 매우 드물게 회화 <루브르의 장미(La Rose du Louvre)>가 박물관에 소장되었을 때, 눈물을 훔치던 그의 모습이 떠올랐다. 이번에는 달랐다. 오토니엘의 예술적 성취는 미술관의 담장을 훌쩍, 의연히 넘어섰다. ‘예술가의 성공’을 “더 다양한 일을 할 수 있는 자유, 타인을 더 관대하게 바라보는 여유, 스스로를 더 열어 보일 기회, 그리고 타인과 더 공유할 수 있는 영광의 순간”으로 해석했던 그는 이를 고쳐 썼다. 새 챕터의 제목은 «오토니엘 코스모스 혹은 사랑의 유령(OTHONIEL COSMOS or the Ghost of Love)»이다.

남프랑스 중세 도시 아비뇽과 오토니엘의 만남은 예술과 도시가 서로에게 얼마나 헌신할 수 있는지 증명하는 가장 강렬한 예로 기억될 것이다. 내년 1월 중순까지 교황청을 비롯해 10개의 미술관 및 박물관, 공공장소 등 도시 곳곳에서 260여 점에 이르는 오토니엘의 작품들이 소개된다. 아비뇽의 유럽 문화수도 선정 25주년과 유네스코 세계유산 등재 30주년을 축하하는 프로젝트라지만, 이는 명분에 불과하지 싶다. 한 도시가 어느 예술가를 이토록 신망하는 데는, 게다가 복합적인 도시성을 띤 곳이라면 구실보다 더한 믿음이 필요하다. 고대 갈리아의 요새에서 시작된 아비뇽은 14세기 초 로마 교황청을 옮긴 ‘아비뇽 유수’로 신권과 왕권의 갈등을 공식화한 한편 르네상스의 단서들을 발아하기도 했다. 도시를 둘러싼 5km의 성벽도, 3m 두께의 교황청 벽도, 성령과 영욕을 양손에 쥔 아비뇽 역사의 자산인 동시에 불가피했던 얼룩처럼 느껴졌다. 항상 두려웠고, 그래서 싸우고 또 지켜야 했던 세상 속 이들에게 삶의 자유와 사랑, 그리고 아름다움이란 천상의 존재보다 간절하지 않았을까. 오토니엘은 수백 년 후, 바로 그것을 현실화해낸다.

«오토니엘 코스모스 혹은 사랑의 유령» 전시 전경, <선원들의 관문>, 프랑스 아비뇽 다리, 2025. 사진: François Deladerrière

오토니엘은 전 도시에서 빛나는 우주의 중심에 다름 아닌 사랑을 심어두었다. 14세기 이탈리아 시인이자 르네상스의 문을 연 인문주의자로 알려진 페트라르카(Petrarca)가 그 주인공이다. 그는 라우라를 보는 순간 사랑에 빠졌고, 그녀가 요절한 후에도 평생 360편 이상의 소네트와 서정시를 썼다. 작업 초기, 이루어지지 못한 사랑을 <사제복 입은 자화상(Self Portrait in a Priest’s Robe)>으로 담아낸 오토니엘에게 페트라르카는 남다른 존재였다. 더구나 그의 소네트는 이후 셰익스피어, 파졸리니, 미켈란젤로에 영감을 주면서, 아비뇽을 연애시와 현대문학의 발상지로 등극시켰다. 일각에는 라우라가 실존 인물이 아니라 우의적 상징이라는 설도 있다. 하지만 <행운과 불운에 대처하는 법> 같은 책을 쓴 그에게, 신과 왕에 짓눌렸던 인간을, 사랑을 노래한 그에게, 라우라는 곧 현대적 인간성의 본연일지도 모르겠다. 오토니엘은 두 사람이 처음 만났다는 생 클레어 예배당 마당에 하트 모양 조각 <심장(Le Cœur)>을 둠으로써 애달픈 순애에, 숭고한 인간성에 애정을 보낸다.

붉은 심장의 박동은 각 전시를 연결하는 에너지가 되고, 페트라르카식 소네트의 운율은 리듬이 되어 공명한다. 여태껏 오토니엘은 장소성을 해석하는 탁월한 능력을 발휘해왔다. 요컨대 서울의 덕수궁 연못에 어리연꽃과 나란히 피어난 <황금 연꽃(Gold Lotus)>은 일상에서 정신적, 미적 정수를 포착한 작가적 시점의 결정체였다. 도시의 관문인 아비뇽 다리 위에 설치된 첫 현대미술 작품 <선원들의 관문(La Porte des Navigateurs)> 역시 인간사와 자연을 관장해온 론강에 바치는 헌사다. 12세기, 양치기 소년 베네제가 신의 계시를 받아 지었다는 전설의 다리는 순례자, 상인, 항해자 즉 이방인들을 맨 먼저 환대했다. 그 마음을 담아, 파손된 채 끊어져 오히려 설치미술 작품처럼 보이는 다리 위에 7m 높이의 십자가를 세웠다. 사진 찍느라 여념 없는 이들 사이에서 전통 동요인 ‘아비뇽 다리 아래서’가 묵음으로 재생되며 과거와 현재가 어우러졌다.

아비뇽에는 이름난 현대미술관보다 고유한 역사를 지닌 작은 박물관이 더 많다. 새로 문을 연 뱅 포메르는 옛 공중목욕탕으로, 열두 개의 유리벽돌 분수가 소담스럽게 감정과 연정의 흐름을 표현한다. 한편 미술품을 기증한 의사 이름을 딴 칼베 미술관은 위베르 로베르의 대표 조각상과 프로방스 특유의 녹음 가득한 정원이 조화를 이루는데, 그 입구에 피어난 커다란 은색 연꽃은 본래 있었던 양 자연스러운 자태로 행인을 유혹한다. 또 시내 한중간, 라피데르 박물관에는 머리 잃은 조각상들 사이에 유리벽돌 작업 <원더 블록(Wonder Block)>이 생기 넘치는 토템처럼 자리한다. 특히 한복판에 우뚝 선 거대한 <프레셔스 스톤월(Precious Stonewall)>은 ‘통곡의 벽’이자 ‘영적인 마스터바’다. 성소수자 운동의 시발점이 된 뉴욕 스톤월 항쟁과 팬데믹 시기의 경험, 인간의 의지와 해방에서 출발한 작업의 광채가 키 작은 미라의 머리 위에 선연했다. 야심한 밤, 숙소로 향하던 중 외벽에서 환상적인 빛을 발하던 초록색 유리벽돌 조각들을 보며 생각했다. 아름다움은 산 자의 욕망이지만, 죽은 자들을 비추는 아름다움은 염원이 된다.

«오토니엘 코스모스 혹은 사랑의 유령» 전시 전경, 프랑스 아비뇽 라피데르 미술관, 2025. 사진: François Deladerrière

이번 전시는 도시는 물론 작가의 자전적 역사와도 동행한다. 자연사 박물관 격인 레퀴엥 박물관에서는 아비뇽을 상징하는 꼭두서니풀과 꽃(Garance)에 영감받은 금빛 부조 작업과 꽃을 향한 오토니엘의 오랜 애정을 만날 수 있다. 한편 흔치 않은 현대미술관인 람베르 컬렉션에서는 작가의 과거로 한 발 더 들어간다. 딜러이자 명망 높은 컬렉터인 이봉 람베르는 혁신의 자리를 내주었고, 덕분에 우리는 칼 앙드레, 솔 르윗, 도널드 저드의 역작들과 나란히 놓인 오토니엘의 작품을 만나게 되었다. 물론 이 감동은 자신의 예술적 뿌리로 회귀한 작가에 비할 바 아니다. 솔 르윗 벽화의 원색이 강처럼 흐르는 ‘피로지 블루’의 유리벽돌 조각에 스며들듯이, 이곳에는 고향인 생테티엔의 현대미술관에서 처음 미니멀리즘과 추상 작품을 접했던 어린 오토니엘의 환희와 설렘이 서려 있다. 특히 나는 유황 광산의 노동자 모습을 담은 낸 골딘의 사진과 오토니엘의 초기 유황 작품을 함께 둔 전시장에서 한참을 머물렀다. 상실과 부재, 고통과 절망의 감정을 날것으로 표현한 그의 과거는 지금의 반짝이는 것들에 숨겨진 필연적인 희망이다.

“반짝임과 아름다움이 정신적 교감의 통로이자 다른 세계로 발을 들일 수 있는 일종의 문”이라는 오토니엘의 철학은 온 도시를 돌고 돌아 교황청 일대로 자연스레 귀결된다. 하지만 이 거대한 미로로 들어가기 전, 주교들의 관저로 쓰였던 프티 팔레-루브르 박물관에 먼저 들러보아야 한다. 신성과 신심으로 직조된 초기 르네상스 명화들 사이에 걸린 40점의 투명한 유리 후광(halo) 작품들은 성인, 마리아, 연인, 범인(凡人), 그리하여 인류를 두루 비춘다. 이제는 보물이 된 명화와 돌이킬 도리가 없는 역사, 그리고 이를 추종하는 현대미술은 결코 괴리되지 않는다. 위대한 걸작 앞에서 성스러운 만다라를 재현하려는 후대 미술가의 인류애적 용기는 바로 옆 난공불락의 교황청에서 한결 야심만만해진 예술적 시도와 동의어다.

도시 전체를 느슨하게 관통하던 ‘우주 혹은 사랑의 유령’의 에너지는 교황청 공간 곳곳으로 수렴되어 한결 경이로운 풍경으로 완성된다. 교황청은 종교와 권력, 인간의 세속적 삶과 사제의 종교적 책임이 뒤엉킨 세계였기에, 그만큼 거칠고도 아름답다. 이곳은 피카소와 마티스를 비롯한 미술가들에게 공간을 내어주곤 했지만, 이처럼 15개에 이르는 전 공간을 133점의 작품으로 온전히 채운 적은 없었다. “예전 얀 페이밍, 미켈 바르셀로, 에바 조스팽의 전시를 와서 보면서도, 내가 이곳의 대단한 힘을 마주하게 될 거라고는 예상하지 못했다”는 오토니엘의 말은 어떤 소감보다 벅차고 솔직하다. 그는 각 공간의 쓸모와 특성은 물론 조각난 프레스코화까지 들여다보며 생생한 성령의 지도를 그렸다. 인부들이 작업을 일일이 등에 실어 나를 때에도, 그는 자신의 섬세한 이 작품들이 규모 면에서나 개념 면에서나 장대한 이 공간의 역사를 견디길 기도했을 것이다.

<등나무(Wisteria)>, 2023, Paint on canvas, colored inks on white gold leaf. 사진: Claire Dorn / Perrotin

에세이 <이탈리아, 물에 비친 그림자의 기억>을 쓴 찰스 디킨스는 여행길에 아비뇽 교황청에 들렀다. 그는 안내인을 “번뜩이는 눈을 가진 악마 같은 여자”로, 건물에 대해서는 “이 건물이 고문실로 사용된 피투성이 과거를 자랑스러워한다”고 묘사했다. 압도적인 교황청이 영 탐탁지 않았던 모양인데, 디킨스가 이 절경을 봤다면 과연 뭐라고 했을까. 교황의 손님을 맞이하던 접견실의 높다란 천장에는 12개의 조각으로 이뤄진 <별자리(Les Constellations)>가 걸려 있다. “교황의 안뜰은 별빛이 쏟아지는 천문관으로 변신해, 모두가 숭고하면서도 친근한 하늘을 감상할 수 있다”는 믿음으로, 우주의 사색적 장소로 바꾸어 놓는 12개의 운명들. 점성술과 과학, 믿음과 이성의 양면성으로 점철된 별자리는 동서고금의 이정표 역할을 해왔다. 상징과 상상, 실재의 세계가 공중에서 영적인 무한함으로 현현하는 이 순간만큼은, 수다스러운 미술계 사람들도 조용했다.

교황청 곳곳에는 탄생과 죽음, 부활과 영원의 단서가 도사리고 있다. 그랑 티넬 내부의 성 마르티알리스 예배당과 아래층의 성 요한 예배당에는 <사랑의 무덤(Le Tombeau de l’Amour)>이 자리한다. 출입이 제한되어 있지만, 유리창 너머 고풍스러운 프레스코화를 만끽하기에는 부족함이 없다. 네 명의 천사들이 비호하는, 몸 없는 텅 빈 무덤은 “죽음은 어디에나 존재한다”는 진리를 낮은 탄성에 담아낸다. 성 요한 예배당에는 아예 바닥을 유리벽돌로 채우고는 한가운데에 작은 몸 하나 들어갈 황금 무덤을 두었다. 1980년대 자신이 매장되는 모습을 행위예술로 선보인 오토니엘은 한결 아름다워진 어법으로, 부재와 존재의 관계가 자아내는 신성함의 순간으로 초대한다.

«오토니엘 코스모스 혹은 사랑의 유령» 전시 전경, 프랑스 아비뇽 교황청, 천사의 탑, 2025. 사진: E. Nove-Josserand / Avignon Tourisme

빛나는 작품들은 자칫 길을 잃기 일쑤인 교황청에서 보이거나 보이지 않는 새로운 길을 밝힌다. 그 길에서는 이를테면 무라노 유리로 만든 목걸이 형태의 작품들이 <매달린 연인들(Amants Suspendus)>이라는 시적인 제목 하에 천상의 존재처럼 떠다니는 ‘천사의 탑’을 목격할 수 있다. 벽화 속 넝쿨에 영감받은 오토니엘의 구슬 조각이 벽난로 안에 놓여 종교와 예술 사이에 얼어붙은 기억을 데우고 시간의 간극을 통합하는 교황의 방에도 들를 것이다. 사막의 암석 대형에서 영감받은, ‘오래된 미래’의 외계 존재처럼 생긴 <야르댕(Yardang)>은 불안정한 형태와 반짝이는 표면에 주변을 어지럽게 담아내는데, 오토니엘의 아름다움이 보이는 게 전부가 아님을, 혼돈과 어둠이 내재되어 있음을 상기시킨다. 정원의 <환희의 분수(La Fontaine des Délices)> 앞에서는 언젠가 이 작품들이 모두 사라진다는 사실에 조바심이 날지도 모른다.

엄청난 밀도와 질량을 품은 시공간성은 마침내 교황청의 대성당에서 빅뱅으로 멈춰 선다. 그리하여 교황권의 종교 행사들이 열렸던, 길이 52m, 넓이 15m의 광대한 공간은 역사상 가장 광활한 우주로 변모한다. 7천500개의 유리벽돌로 만들어진 푸른 강이 소용돌이치고, 급류 위 20m 높이의 천장에는 5m의 대형 조각 <아스트롤라베(Les Astrolabes)> 네 점이 떠 있다. 어떤 위대한 미술가에게도 허락되지 않았던 권능을, 오토니엘은 금빛 행성과 비옥한 대지를 구현하는 데 발휘했다. 본래 금이라는 재료가 지구에서 만들어진 게 아니라 태곳적 우주에서 받은 것이니, 이보다 더 절묘할 수는 없을 것이다. 실제 움직이는 듯한 행성들, 예술과 종교, 인간과 신, 빛과 그림자가 협업한 실로 장엄한 풍경은 (안내 글에 쓰여 있듯) 철학자 가스통 바슐라르의 글귀와 정확히 겹쳐진다. “별이 빛나는 하늘은 자연의 가장 느린 모빌이다. 느림의 질서 속에서, 가장 태초의 모빌이다. 이 느림은 부드러움과 평화로움을 부여한다.”

«오토니엘 코스모스 혹은 사랑의 유령» 전시 전경, 프랑스 아비뇽 교황청, 성 마르티알리스 예배당, 2025. 사진: François Deladerrière

한편 야외 무대가 설치된 안뜰, 쿠르 도뇌르는 뭔가 분주해 보였다. 아마도 아비뇽 연극 축제를 준비 중이었을 것이다. 1947년에 생겨난 이 행사는 에든버러와 함께 최고의 연극제로 꼽히며 아비뇽에 동시대성을 부여한다. 올해 오토니엘은 미술가로는 처음으로 이곳 메인 무대에서 공연을 열었다. 캐롤린 칼슨이 안무를, 파리 오페라 발레단의 수석 무용수인 위고 마르샹이 주연을 맡은 <미드나잇 소울(Midnight Souls)>은 그 자체로 오토니엘 작업의 확장 가능성이다. 그는 자신의 조각이 그저 오브제에 머물길 바란 적이 없었다. 보기만 하는 게 아니라 들어갈 수도, 지낼 수도 있는 조각을 짓고 싶어 이글루 형태의 작업 <아고라(Agora)>를 선보였다. ‘공감의 공간’을 꿈꾼다는 점에서 건축적인 오토니엘의 조각은 몸과 감각, 그리고 신체적 기억이 녹아 든 몰입적 무대로 거듭났다. 매혹적인 몸짓이 작품을 되살리는 풍경을 직접 보지 못한다는 게 아쉬웠던 건 단지 이곳이 아비뇽이기 때문만은 아닐 것이다. “세상에 아름다움을 전하는 건 정치적인 일”이라 믿는 그는 오늘도 “가장 프랑스적이면서도 가장 보편적인” 예술을 꿈꾼다.

우아하고 우주적인 자성으로 가득 찬 오토니엘의 작업은 공간 안팎의 공기마저 바꾸어 놓는다. 건물을 빠져나와 교황청 앞 광장 한편에 위치한 카페에 앉았다. 별안간 출장 온 지 며칠이나 되었나, 까무룩 잠들듯 시공간성이 흐려졌다. 좁은 도시 골목을 활보하는 귀여운 관광 기차에서 일군의 사람들이 내리고 탔다. 만약 오토니엘의 거대한 천문시계 조각이 없었다 해도, 관광객들이 식물학자 장 알텐의 동상으로 몰려들었을까. 낮에는 태양을, 밤에는 별을 활용해 시간을 측정하던 성반은 인간에게 하늘을 헤아릴 권한을 부여했다. 시대는 변했고, 이제는 더 이상 시간을 알기 위해 하늘을 보지 않는다. 대신 오토니엘의 천문시계는 여전히 그 자리에서, 우리의 풍경을, 현실을 작품의 일부로 환원하고, 절대성에 대한 오랜 탐구, 인간의 시적 감성을 추앙한다. 뜨거운 광장을 배회하는 이들도, 모두를 굽어 살피는 교황청 꼭대기의 황금빛 성모상도 영혼을 일깨우는 이 지극한 여정에 동참시킨다. 그렇게, 아름다움으로써 아름다움을 구원하고자 하는 사랑의 유령, 오토니엘이라는 희망의 흔적이 아비뇽의 예술적 역사에 단단히 새겨진다.

Credit

- 글/ 윤혜정(국제갤러리 이사,<어떤 예술은 사라지지 않는다> 등 저자)

- 사진 제공/ 국제갤러리

- 디자인/ 이예슬

- 디지털 디자인/ GRAFIKSANG

2025 겨울 패션 트렌드

#겨울, #윈터, #코트, #자켓, #목도리, #퍼, #스타일링, #홀리데이

이 기사도 흥미로우실 거예요!