김혜순 시인, 죽음의 자서전으로 HKW 국제문학상 최종 후보에 오르다

문학은 죽음 이후에도 여전히 말을 걸 수 있는가? 지금, 김혜순을 다시 읽는다는 것은 바로 그 질문과 마주하는 일이다.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

©정멜멜_poetryproject 제공

사진/김혜순_문학실험실

올해 5월 말, 독일 베를린. 문학과 예술의 중심인 HKW(Haus der Kulturen der Welt)에서 익숙한 한국 시인의 이름이 호명되었다. 시인 김혜순. 1979년 등단 이후 여성의 몸, 사회적 죽음, 감정의 층위를 감각의 언어로 풀어낸 그는 『죽음의 자서전』으로 HKW 국제문학상(Internationaler Literaturpreis) 최종 후보(Shortlist)에 오른 것.

HKW 국제 문학상은?

HKW 자료 캡처_포스터

HKW는 독일 연방 총리실 산하 현대예술기관으로, 매년 독일어로 번역된 전 세계 현대문학 가운데 하나의 작품을 선정해 작가와 번역가 공동 수상 형태로 상을 수여한다. 이 상은 단지 번역 문학을 평가하는 자리가 아니라, 비유럽권 문학의 감각을 미학적·윤리적 언어로 해석하는 장이기도 하다. 지금까지 수상작에는 노르웨이의 욘 포세, 콜롬비아의 후안 가브리엘 바스케스, 팔레스타인의 아델 칼타움 등 동시대의 날카로운 작가들이 포함되어 왔다.

Music for the Dead and Resurrected- Poems Valzhyna Mort_Bloomsbury Poetry 제공

poetryproject 유튜브 캡처

『죽음의 자서전』은 어떤 책?

2016년 한국에서 처음 출간된 시집이다. 메르스, 세월호, 가습기 살균제 참사 등 발화되지 못한 죽음, 애도되지 않은 존재들을 감각화한 시 49편이 수록되었다. 2015년 시인은 뇌 신경계 문제로 지하철역에서 갑자기 몸이 무너지며 쓰러졌다. 김혜순 시인은 말한다. “죽음은 고정된 얼굴이 없다. 늘 바뀐다. 무수한 이름과 표정으로 온다.” 개인적 고통은 사회적 고통으로 무한하게 확장한다. 착실하게 하루하루 써내려간 49편은 49재의 상징성을 빌려, 죽은자의 영혼이 세상을 떠도는 기간 동안을 시로 기록한다. “나는 많은 죽음을 경험했다”는 첫 문장으로 시작하는 이 시집은, 무수히 바뀌는 얼굴을 가진 죽음의 여러 풍경을 여성의 언어, 감각의 리듬으로 다시 써낸다. 이미 2019년 캐나다 그리핀 시문학상을 수상했고, 번역자는 당시와 동일한 팀인 박술(Suhrkamp 편집자)과 독일 시인 울리아나 볼프(Uljana Wolf)다. 울리아나 볼프는 젠더와 경계의 시학을 주제로 활동해온 인물로, 김혜순의 시가 지닌 다층적 감각을 독일어로 재창조해낸다는 평을 받아왔다. HKW의 작가와 번역가 공동 수상 전통은 ‘서로 다른 언어 간 감각의 윤리’를 어떻게 옮겨왔는가를 함께 평가하는 자리이기도 하다. 따라서 수상 후보 지명은 김혜순의 작품 세계 뿐만 아니라 그의 반짝이는 시어가 또다른 감각으로 옮겨질 수 있던 정밀한 번역의 힘도 함께 인정받은 셈이다.

김혜순 시인은 어떤 작가?

한국 시문학사에서 여성 시학의 전환점으로 기록되는 인물이다. 『한 잔의 붉은 거울』(1992)에서 몸과 자궁, 피, 고통을 하나의 감각 언어로 끌어왔고, 『불쌍한 사랑 기계』(2000)에서는 사랑과 폭력의 파편을 리듬감 있는 이미지로 폭발시켰다. 『날개 환상통』, 『피어라 돼지』를 거치며 그는 시적 상상력으로 죽음을 껴안는 목격자이자 통과자가 되었고, 시는 “나에게 와서 쓰였다”고 고백한다. “죽은 자들이 나를 거쳐 간다”는 문장은 그가 감당해온 언어의 무게를 단적으로 보여준다. 개인의 상실이 아닌 사회적 죽음, 말해지지 못한 구조적 폭력에 시선을 고정시킨다. 세월호 참사 이후 모두가 마주했던 무기력함을 감각의 언어로 번역한다. 시인은 자신을 “개별적 존재인 단수가 아니라 죽은 이들의 경험과 사회적 비극이 섞인, 복수로 남아있다”고 표현하는 이유다. 김혜순 시인이 쓴 『죽음의 자서전』은 한국 사회의 죽음에 대한 감각적 기록이자, 세계 문학의 감각이 어디까지 도달할 수 있는가에 대한 응답이기도 하다.

기억과 애도의 목소리들 이러한 움직임과 목소리는 한국 여성 문학 전반에서 거듭 포착된다. 김소연 시인은 『눈물이라는 뼈』에서 미처 발화되지 못한 감정의 잔류를 “날카로운 것이 스며들 듯이” 쓰고, 한강 작가의 소설 『소년이 온다』는 5.18 광주 민주화 운동과 도시에 자리잡은 아픈 역사 그 자체를 솔직하게 기억하고 애도하며 꺼내는 시도로 호평 받은 바 있다. 또한 백은선 시인의 『가능세계』는 길고 반복적인 장시 실험을 통해 “우리는 거기 없었지만 거기에 있었다는 것”(세월호 이후의 공허와 연대)을 다룬다. 김혜순이 “죽음을 껴안는 목격자”로서 감정의 구조를 이미지로 전환했던 방식과 연속선을 이룬다.

해외로 눈을 돌리면, 벨라루스 출신의 발지나 모르트(Valzhyna Mort)는 시집 『Music for the Dead and Resurrected』에서 스탈린 치하의 폭력과 체르노빌 재앙을 죽은 자의 감각으로 소환한다. 그는 “무덤들을 뼈의 머리끈으로 묶어라”고 말하며, 죽음을 다시 보게 만든다. 공통적으로 이들은 죽은 자의 서사를 상상하지 않고, 사라진 자리를 감각하는 방식을 고집한다. 여성들의 시어는 증언에서 윤리로, 기록에서 감각으로 잊혀져선 안 되는 역사를 끄집어내는 관찰자이자 아픈 기억을 보듬는 조력자로 자리한다.

이처럼 김혜순의 목소리가 최근 몇 년 사이 여러 국제문학상이라는 무대에서 주목받고 있다는 사실은 모두가 ‘비명과 균열, 침묵과 감각’을 다시 듣고자 하는 순간에 있다는 의미다. 그러나 우리는 여전히 말할 수 없는 것들 속에 있다. 반복되는 참사, 일촉즉발할 것 같은 전쟁의 위협, 계층적이고 구조적 침묵, 지워지는 존재들. 그 안에서 누군가는 다시 말하기를 선택한다. 김혜순은 외친다. 말할 수 없는 것을 쓰는 여성들이 여전히 존재한다고. 지워진 자리에서, 비명이 언어가 되는 자리에서.

김혜순 시인의 시와 함께 읽어볼 만한 책 3 죽음을 말하는 여성들의 언어를 더 듣고 싶다면

」

사진/김소연_눈물이라는 뼈_문학과 지성사

『눈물이라는 뼈』 (김소연, 문학과 지성사, 2009) 미처 말해지지 못한 감정의 지층을 무언가 날카로운 것이 스며들 듯 감각화한 작품이다. 부재와 애도의 정서를 섬세한 이미지로 포착하며, 상실의 언어를 정제된 시어로 견고히 구축한다.

사진/서랍에 저녁을 넣어두었다_문학과 지성사

『서랍에 저녁을 넣어 두었다』 (한강, 문학과 지성사, 2013) 소설 『소년이 온다』로 이어지는 슬픔의 계보 위에 놓인 시집이다. 가족, 죽음, 고독을 정제된 감각으로 어루만지며, 말보다 앞서는 정서를 천천히 꺼내 보인다.

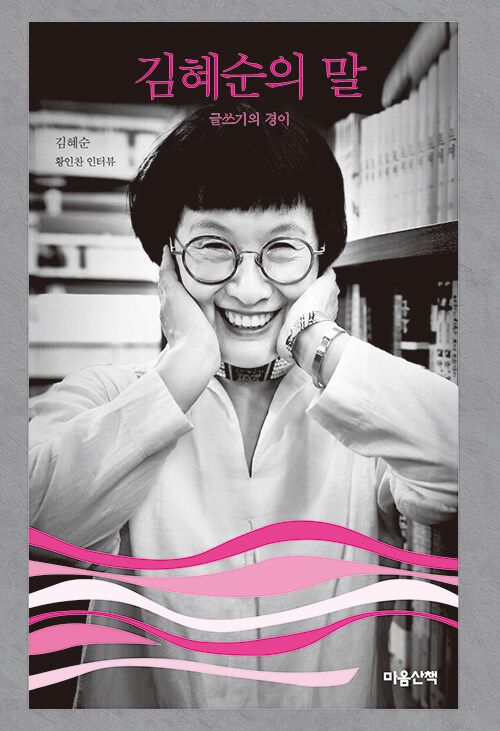

사진/김혜순의 말_마음산책

『김혜순의 말』 (김혜순, 마음산책, 2023) 김혜순 시인을 젊은 후배인 황인찬 시인이 인터뷰한 기록이다. '글쓰기의 경이'라는 부제를 단 이 책은 육체, 고통, 죽음, 타자성, 억압, 여성으로서의 글쓰기 등 그가 가진 주제 의식들을 시인의 살아온 생애와 포개어 살펴볼 수 있는 안내서에 가깝다. 시인의 작품들에 왠지 모를 거리감이 느껴진다면 읽어볼 것을 권한다.

Credit

- 각 사진에 표기

2025 겨울 패션 트렌드

#겨울, #윈터, #코트, #자켓, #목도리, #퍼, #스타일링, #홀리데이

이 기사도 흥미로우실 거예요!