예향의 도시 광주가 내다보는 다음은?

무등산인문축제에 그 답이 있다.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

광주

온통 푸르른 무등산에서 보고, 읽고 사유하는 것만이 목적이 되는 이틀을 보냈다. 예향의 도시. 광주가 내다보는 그 다음에 대한 힌트는 ‘무등산 인문축제’에 있었다.

무등산 편백숲에서 진행된 그림책 작가 최향랑의 북토크 현장.

광주와는 도통 연이 없던 내가 이 도시를 조금 다르게 감각하기 시작한 것은 광주비엔날레의 존재를 자각하고부터였다. 내가 태어난 해부터 시작되었다는 이곳의 미술 비엔날레가 세계적으로 인정받고 있으며, 국내의 웬만한 미술 행사보다 잘 짜인 밀도 있는 행사라는 평이 들릴 때마다 무채색이었던 광주에 조금씩 색이 생겼다. 광주가 미술과 예술 그 다음으로 시선을 둔 곳이 ‘인문’이라는 사실은 비교적 최근에 알았다. 6년 전 광주는 전국 최초로 인문도시정책과를 신설했고, 특히 동구를 중심으로 ‘인문도시’를 적극적으로 표방하고 있었다. 지역 고유의 특색과 역사, 이야기를 책과 강연 등 인문학과 연결시킨 콘텐츠로 풀어내 시민들의 풍요로운 삶을 이끈다는 것이 주요 골자다. 언뜻 허울뿐인 말 같지만 청년 인구가 급격히 감소해 침체되어가는 광주를 살린 것은 바로 이 인문도시 계획 덕이었단다.

이틀간 진행되는 ‘무등산 인문축제’는 인문도시 광주가 2년 전 시작한 야심 찬 프로젝트 중 하나다. 당연하게도 인지도나 규모 면에서는 30년 넘는 역사를 지닌 광주비엔날레보다 한참 아래지만, 도심이 아닌 산에서 하는 인문학 축제라는 점은 충분히 매력적이라 느꼈다. 프로그램을 찬찬히 살핀다. 올해 축제의 핵심은 한강 작가의 노벨문학상 수상을 기념한 전시와 문학기행. 5·18 광주민주화운동을 배경으로 한 <소년이 온다>로 시작해 민주주의를 사유하는 장소로서 무등산을 연결시켰다.(계급도 차별도 없다는 ‘무등(無等)’에 초점을 맞춘 듯하다.) 무등산 일대가 한강의 문장으로 수놓이고, 편백나무가 빼곡한 숲에서 한강의 책으로부터 이런저런 생각을 뻗어나가는 시간을 상상한다.

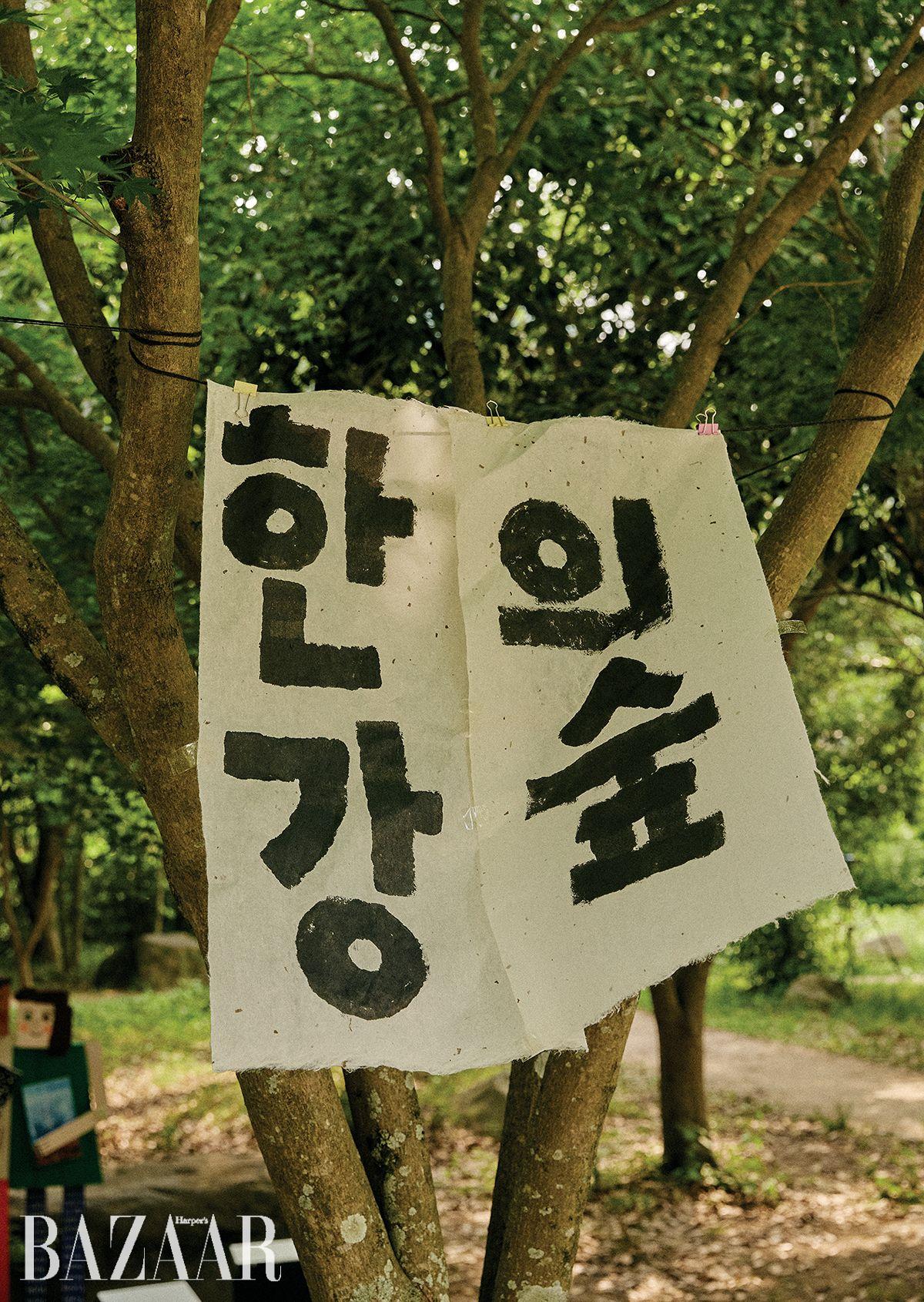

엽서와 업사이클링 조형물 등에 수놓인 한강 작가의 문장을 읽으며 사색할 수 있는 전시장을 알리는 팻말.

사실 그보다 기대되는 것은 따로 있었다. 나에게 모든 것을 차치하고 이곳에 방문해야 할 단 하나의 이유는 자연에 마련된 도서관이었다. 일명 ‘바깥도서관’. 꼭 한강의 작품이 아니더라도 도심과 멀리 떨어진 곳에서 무엇이든 읽고 싶었다. 축제 당일, 편백숲 입구에 있는 두 개의 작은 정자는 책장이 되어 있었다. 몇 시부터 자리를 잡은 것인지 동네 어르신들은 오전 10시도 안 된 시간에 그 모든 책장을 일찌감치 장악하고 있었다. 이따금 잔디 바닥에 철퍼덕 앉아 골몰하며 책을 읽는 이들도 있었지만, 독서보다는 챙겨 온 먹거리를 나누고 서로의 다리를 베개 삼아 누워 있는 풍경을 훨씬 많이 마주쳤다. 점심 때가 지나니 본격적인 축제를 위해 주변 무대에 하나 둘 불이 켜진다. 도서관 바로 맞은편에 축하 무대가 들어선 아이러니. 이내 시끌벅적한 가요가 흘러나온다. 근처 보이는 라디오 부스에서 새어 나오는 오디오도 모자라 고래고래 고함치는 아이들까지 합세했다. 예상치 못한 흐름에 결국 바깥도서관에서 글은 한 자도 읽지 못했지만, 과연 축제는 축제다.

뭐라도 읽어보겠다는 욕심은 잠시 접어두고 산을 더 오르기로 했다. 그렇게 인문축제의 정체성이 까맣게 잊힐 무렵, 축제의 메인 콘텐츠가 진행되는 부스가 하나둘 보이기 시작한다. 한강 작가 특별전 《한강의 숲에서》는 무등산 일대에 넓게 퍼진 행사 부스 중 가장 진지하게 축제에 임하는 사람들을 본 장소다. 피크닉 장소가 된 듯한 여느 부스와 달리 이곳에는 순수한 전시 관람객만 있었다. 어린아이들이나 나이가 지긋한 어르신들이 지배적이었던 축제장에서 가장 다양한 연령대를 만난 곳이기도 하다. 전시장 주변으로도 각종 음악과 소음이 난무했지만 공간을 빙 둘러싼 업사이클링 조형물 위 세계 각국의 언어로 필사된 한강의 문장들은 어떤 결계처럼 이곳을 고요하게 만들어주고 있었다. 처음에는 책 속 문장을 읽다가, 자꾸만 사람들에게 시선이 간다. 웃음기도 장난기도 없이 자기만의 시간에 흠뻑 빠진 모습이었다.

인문 토크 프로그램은 더 본격적일 것임을 암시하듯 편백숲 안쪽 깊은 곳에서 진행됐다. 바깥도서관을 지나 좁은 비탈길을 오르면 놀랍도록 고요한 무대가 펼쳐진다. 오후 네 시가 되어갈 무렵 최향랑 그림책 작가의 토크가 진행되고 있던 편백숲에는 경청하거나 집중해 책을 읽는 이들만 있었다. 그로부터 약 30분간 땀이 맺히고 숨이 찰 정도로 산을 오르고 나면 전혀 다른 분위기의 축제장이 펼쳐진다. 차를 마시고 명상하는 체험형 프로그램이 마련된 이곳에는 ‘인문사유정원’이라는 이름이 붙었다. 산 안쪽에 자리한 증심사로 두툼한 배낭을 짊어진 사전 신청자들이 하나둘 모이기 시작한다. 보이차를 내려 마시고 움직이는 명상으로서의 요가와, 싱잉볼 체험까지 마치자 2시간이 훌쩍 흘렀다. 귀를 찌르는 빠른 비트의 음악 대신 가이드의 안내에 따라 움직이고 찻잔 부딪는 소리만 울리는 곳. 절 바깥에는 그늘 한 자리씩을 차지해 가만히 넋 놓고 있거나 책을 읽는 사람들도 있다. 다시 산 아래로 향하는 길에선 드문드문 나무와 돌에 걸려 있는 시를 읽었다. 오를 때는 미처 보지 못했던 것이다.

전국 12개 도시의 지역 축제를 돌며 <전국축제자랑>을 펴낸 김혼비·박태하 작가는 지역 축제를 두고 “다들 하는 마당에 안 할 수도 없어 어떻게든 그럴싸하게 뽑아내야 할 숙제 같은 것”이라 했다. 그러니 정념과 관성이 교차할 수밖에 없다고. 한강 작가의 <소년이 온다>와 무등산을 연결지은 이 축제를 본 누군가도 비슷한 것을 느꼈을지 모른다. 하지만 오직 이 축제를 즐기기 위해 주말을 반납해가며 산을 오른 나에게는 조금 다른 것이 눈에 들어온다. 노인과 아이가 주체가 된 인문학 축제라는 생경한 풍경, 눈 닿는 곳이 온통 초록인 곳에서 다르게 읽히는 한강의 문장, 소란한 가운데서도 축제의 기획 의도를 묵묵히 따르는 이들의 얼굴 같은 것들이. 김혼비·박태하 작가는 뒤이어 이런 말을 덧붙였다. “사정이야 어떻든 한판 벌어진 축제의 마당에서 축제의 주제를 살리고 지역의 이름을 알리기 위해 주민들이 한마음으로 고민하고 애쓴 흔적들, (중략) 마음껏 즐기는 표정들이 눈앞을 채우니 축제를 보는 마음이 더욱 갈팡질팡했던 것 같다. 그리고 응원과 염려가, 기대와 현실이 뒤섞인 갈팡과 질팡 사이에서 그 지역에 대한 애정이 옴팡 싹텄던 것 같다”고. 내년 이맘때는 이곳에서 꼭 수박도 먹고, 편백숲에 온종일 머무르며 책을 읽어보리라 다짐하는 마음이 꼭 그만큼의 애정일 것이다.

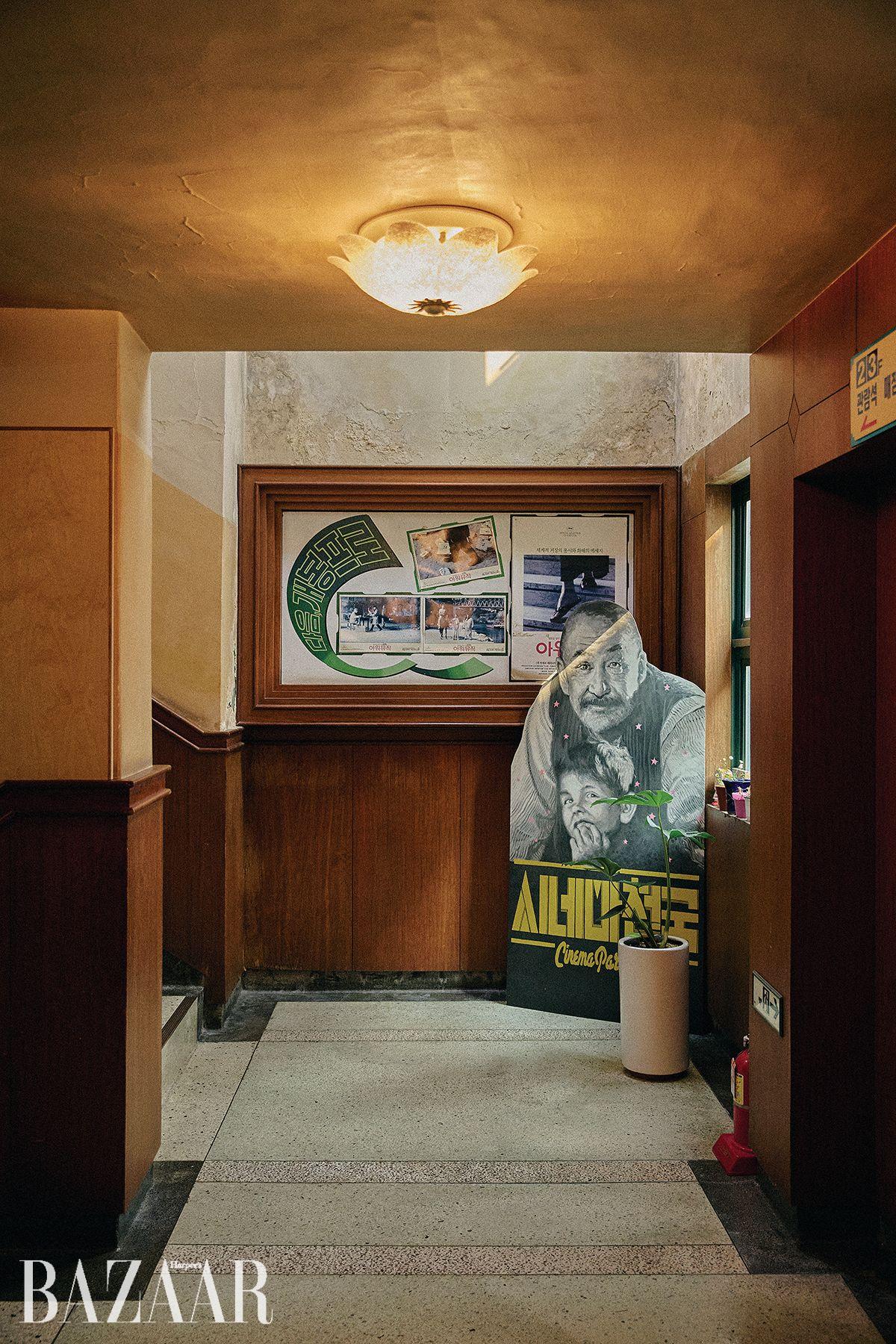

고전 영화의 포스터와 스틸컷으로 꾸민 광주극장 내부, 2층 관람장으로 향하는 길목에는 시네마천국의 입간판이 세워져 있다.

ELSE WHERE

광주극장

광주시 동구 충장로46번길 10

1935년부터 지금까지 뚝심 있게 자리를 지키며 독립·예술영화를 상영하는 광주 유일의 단관 극장. 칠이 벗겨진 외벽과, 팝콘 냄새 대신 오래된 가구에 밴 매캐한 향이 자욱한 공간에서 지난 세월을 가늠한다. 걸어서 5분도 되지 않는 거리에 멀티플렉스 영화관이 들어서 있지만, 영화관이 아닌 극장에서 보고 싶은 영화들이 있는 법이다.

& MORE

금강한우전문식육식당

광주시 서구 천변우하로 373

고향을 떠난 광주인들이 가장 그리워하는 음식은 생고기다. 중간 유통업체를 거치지 않고 직접 고기를 선별해 비교적 저렴한 가격에 내놓는 것이 이곳의 강점.

산수쌈밥

광주시 동구 동계로 11

메뉴가 단출해 신뢰가 간다. 이곳의 유일한 메뉴인 우렁이쌈밥 정식에는 새콤한 우렁초무침이 함께 나온다. 매일 아침 새로 만든다는 반찬과 야들야들한 수육까지 1만원에 즐길 수 있다.

고요커피 동명

광주시 동구 동계천로 95

전남여고 후문, 은은한 나무 냄새를 풍기는 카페가 있다. 가사 없는 음악이 흐르고 주인도, 손님도 대체로 말이 없다.

해에게서 소년에게

광주시 서구 염화로83번길 12-20

마시기보다 듣기 위한 바. 나란히 자리한 스피커 두 대로 모든 소음을 잠재울 수 있을 정도의 크기. 1인당 딱 두 곡만 신청할 수 있다.

손탁앤아이허

광주시 동구 제봉로138번길 8

국립아시아문화전당 인근의 북카페. 맥주와 칵테일도 판다. 밤이 가까워지면 읽는 사람만큼 사색에 잠긴 사람도 많다.

Credit

- 사진/ 김연제

- 디자인/ 이예슬

- 디지털 디자인/ GRAFIKSANG

Celeb's BIG News

#블랙핑크, #스트레이 키즈, #BTS, #NCT, #올데이 프로젝트, #에스파

이 기사도 흥미로우실 거예요!