한국의 내추럴와인 와이너리, 정쌍은와이너리에 가다

거창의 정쌍은 농부가 포도를 기른 포도로, 아들 정규송 농부가 만들었다.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

WINES FROM KOREA

산 중턱 포도밭에서 농부를 졸졸 따라다닌 한나절. 한국 와인의 꾸밈없이 수수한 맛을 깨우쳤다.

땅의 시간을 따라

“한번 맡아보세요. 흙냄새가 너무 좋아요.” ‘정쌍은 와이너리’를 이끄는 정규송 농부가 두 손 가득 흙을 움켜쥐며 말했다. 해발고도 600미터 산자락, 밭 한쪽에는 30여 년 전 국내에서 유기농 농작법의 경계가 희미했을 무렵부터 화학비료나 농약 없이 밭을 일군 그의 아버지의 이름(정쌍은)이 쓰여 있다. 아직 열매가 영글지 않은 포도나무 아래, 푸릇한 호밀 잎과 콩과 작물인 헤어리베치 잎이 뿜어내는 풋풋한 풀냄새가 그윽했다. “얘네들이 이불 역할을 해요. 흙 속의 미생물을 살아 있게 해줘서 질소 비료를 주지 않아도 기름진 토양이 되죠.”

산세로 둘러싸인 경남 거창군 웅양면. 일면식도 없는 농부를 졸라 기어이 이곳에 오게 된 계기는 꽤 사적인 경험에서 비롯됐다. 몇 해 전 단골 보틀숍에서 내어준 와인 한 잔을 얻어 마신 적 있다. 정쌍은 와이너리라는 한국 와이너리에서 만든 펫낫(내추럴 와인 중 스파클링의 한 종류)이라 했다. 진한 알코올 향과 복분자주처럼 달달한, 언젠가 마셔본 주류 대기업의 한국 와인 맛과는 분명 달랐다. 그렇다고 유럽 내추럴 와인과도 다른 맛. 입고가 되면 동나는 터라 재회는 포기하고 지내던 차, 최근 유튜브 알고리즘을 통해 후쿠오카 내추럴 와인 생산자들의 영상을 마주했다. 원하는 맛을 구현하기 위해 마치 방망이 깎는 노인처럼 아티장의 정신으로 소규모로 와인을 만드는 와인 메이커들의 모습이 꽤 생경했다. 문득 궁금해졌다. “한국의 독립 와인 생산자는 어떻게 와인을 만들고 있을까?” 그렇게 거창으로 향했다.

호밀과 헤어리베치 잎으로 덮인 정쌍은 농부의 포도밭.

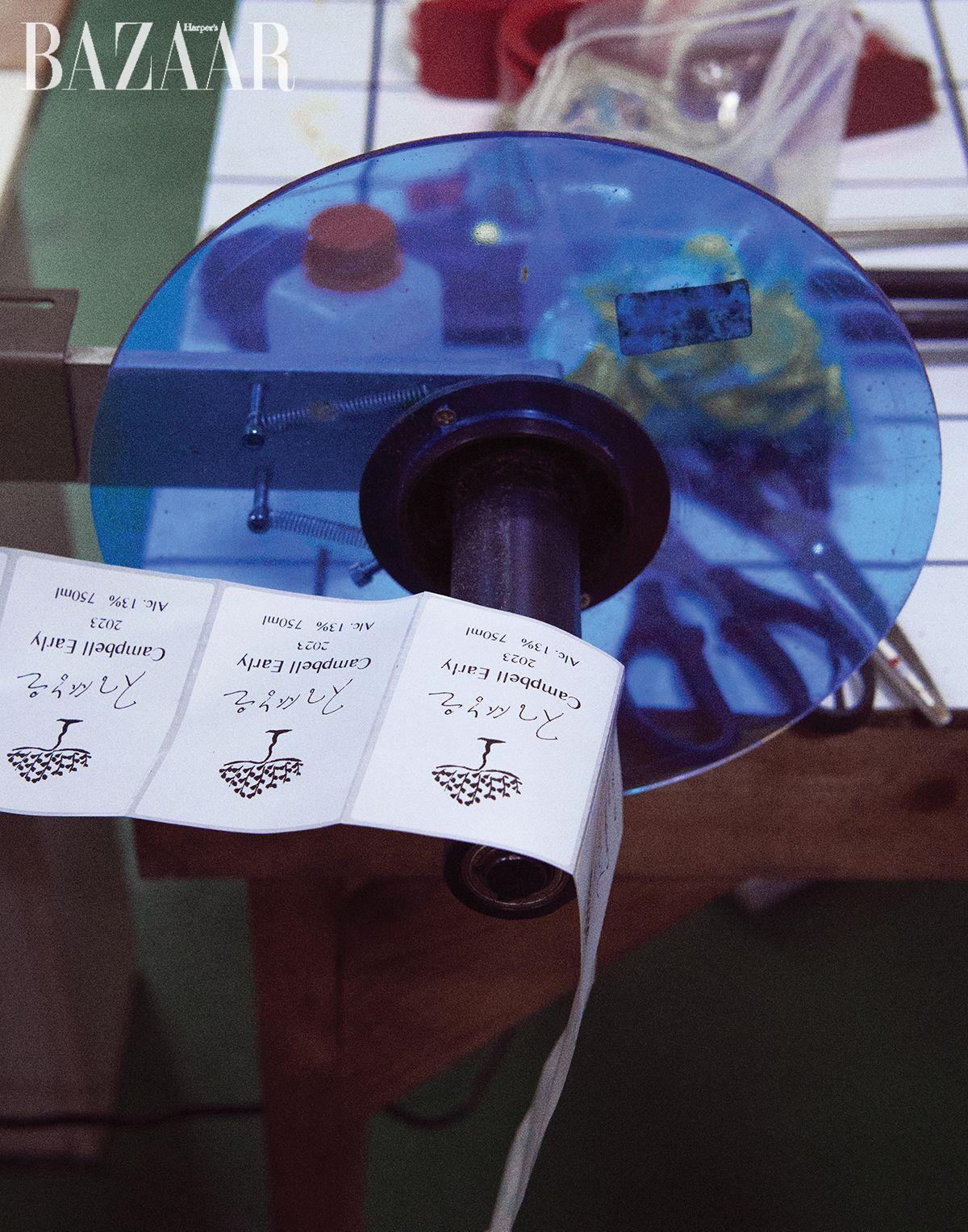

재작년 수확해 1년여 이상 숙성을 거친 와인은 병입과 라벨링 작업을 앞두고 있다.

와인 거치대를 만들고 남은 나무 자투리.

“유기농 농법으로 포도를 재배한 건 아버지께서 화학약품에 엄청 예민하게 반응하셔서 시작하게 되었어요. 술도 처음엔 가족끼리 먹으려 담근 거였죠. 시골 사람들이 막걸리 빚듯 포도주를 만드신 거예요. 막걸리에는 산화를 막는 물질인 아황산이 들어가지 않으니 자연스레 내추럴 와인을 만들게 된 것이고요.” 어느 해에는 병충해 때문에 한 해 농사를 모두 망쳐버리기도 했지만, 가족은 고집스럽게 농사를 이어왔다. 노균병을 막기 위해 돔 경기장처럼 개폐식으로 여닫을 수 있는 연동하우스도 도입했다. 그 덕에 균일한 강수량까지 유지할 수 있어, 날씨에 따라 작물의 당도가 달라지는 다른 와이너리와 차별점을 지니게 되었다고.

수천 평의 포도밭 옆, 지하실을 품은 검박한 공간 안에는 스테인리스스틸 탱크와 오크통이 여럿 놓여 있다. 농업을 전공한 뒤 도시 생활을 뒤로하고 아들 정규송 농부가 귀농하면서 5년 전부터 본격적으로 와인을 만드는 데 집중하고 있다. 포돗물이 배어 있는 오크통에서 갓 뽑은 와인 한입을 맛보니 부드러운 풍미와 싱그럽고 산뜻한 향이 도드라진다. “대단한 고급 와인을 만들고 싶다는 마음은 없지만 궁금한 거죠. 알고 싶은 거예요. 어떻게 하면 우리가 기른 포도가 발효되면서 이런 맛의 술이 되는 건지, 포도를 어떻게 재배하면 다른 맛이 날 수 있는지.” 정규송 농부는 호기심을 모조리 동원해 와인을 만드는 것처럼 보인다. 시장에서 흔히 볼 수 있는 적포도 품종인 캠벨이나 머스캣 베일리 에이(MBA) 말고도 청포도 종류인 알렉산드리아까지 세 종류의 포도를 기르고, 사과 농사를 짓는 지역공동체에서 공수받은 사과로 시드르와 사과 와인, 브랜디까지 총 11종의 술을 주조한다. “우리보다 몇 보 앞선 홋카이도 와이너리는, 와인 생산 역사가 오래되고 기후도 열매가 익는 여름에는 비가 덜 오고, 겨울에는 덜 추워서 생산 환경이 낫대요. 부럽지만 별수 있나요. 내년에는 추위에 강한, 독일이나 오스트리아에서 재배하는 ‘츠바이겔트’ 같은 품종을 심어보려고요.” 그의 말처럼 ‘고생하면서 배고프게 큰’ 포도나무들은 단단한 생명력만큼 제대로 영근 포도 열매를 맺는다.

고백하자면 나 역시 한국 와인에 선입견이 있었다. 포도가 당도를 높이는 한여름에 주로 비가 내리는 우리나라 기후 특성상 식용 포도가 아닌, 카베르네 소비뇽, 말벡 같은 익숙한 양조용 포도를 재배하기에 적합하지 않다는 말을 수차례 들어왔기 때문이다. 당을 넣는 보당 과정을 과하게 거쳐 포도 맛보다 강한 단맛이 주로 남는다는 의견도 있다. 본래 우리 문화에서 시작한 술이 아니라는 생각 때문에 시음을 시도 하지 않는 사이, 농장에서는 실험이 이루어지고 있었다.

출고를 앞둔 와인들은 1년 내내 10~13℃ 사이 온도를 일정하게 유지하는 지하실에 보관된다.

돔 형식의 하우스 이외에도 경사진 산등성이에 수천 평의 포도밭이 자리한다.

1990년부터 유기농 포도를 재배해온 하우스 앞에 걸린 명패.

정규송 농부는 포도나무가 자라는 토양과 이곳의 기후를 가장 잘 아는 자신만이 만들 수 있는 와인이 있다고 믿는다. 전문가들이 숱한 조언을 자처했지만, 이 땅에서 나는 포도를 가장 잘 아는 건 자신이니까. 그리고 그 양조 방식은 속도는 느리고 생산량은 적을지언정 여느 와이너리에서 시도하는 것과 다르지 않다. “‘스킨컨택트’라고, 포도 껍질 그대로 발효하는 침용 방식을 시도한 적 있어요. 맛이 진해지고 바디감이 생기니 처음에는 그런 방식을 따랐는데, 요즘은 깔끔하고 라이트한 맛이 맛있더라고요. 지난여름은 정말 더웠어요. 아황산을 넣어봤는데 바로 팔 수 있는 상태가 되더라고요. 그래도 우리 방식대로 아황산을 넣지 않고 화이트 와인으로 실험을 하며 6개월을 기다려보니 갈변 현상이 줄어들었어요. 그사이 판매는 못했지만 방법을 터득해가야죠.” 프랑스에서 포도밭을 재배하는 와인메이커에게 묻거나 시드르 양조장 운영자들에게 질문하며 노하우를 축적하고 있다.

“포도를 정성껏 심고 수확을 하고, 술을 담그고 발효를 시작하고. 한 통을 비우고 다른 통에 옮겨 담고. 이런 순환을 따르다 보면 한 해가 금세 지나요.” 거창한 철학은 없다고 했다. 자신이 할 수 있는 것을 서 있는 자리에서 만드는 이의 품격이 느껴졌다. 대대손손 이어온 유럽 어느 와인 명가도, 광활한 나파밸리 와이너리도 아닌 곳에서, 자연의 혜택을 겸허히 받아들이며 천천히 흘러가는 삶의 방식을 따르는 이들이 있다. 졸졸 따라다니며 와인을 홀짝일 때에도 일평생 포도밭을 일군 정쌍은, 임혜숙 농부는 무심한 채로 잡초를 뽑고 어린 포도나무를 살피고 있었다. 한껏 풀어진 채 한식을 마리아주 삼아 우리나라 자연 풍경을 눈에 담으며 한국 와인을 제대로 즐기고 싶어졌다. 수십여 개의 와이너리가 있는 영동이든, 소담한 거창이든, 빈야드 대신 ‘포도밭’이라는 말이 어울리는 곳에서.

Credit

- 사진/ 박규태

- 디자인/ 진문주

- 디지털 디자인/ GRAFIKSANG

2025 겨울 패션 트렌드

#겨울, #윈터, #코트, #자켓, #목도리, #퍼, #스타일링, #홀리데이

이 기사도 흥미로우실 거예요!