류이치 사카모토를 추모하며

멋진 예술가가 우리 곁을 떠난 지도 어언 2년. 류이치 사카모토는 여전히 선율 속에 숨쉬며 살아 있다.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

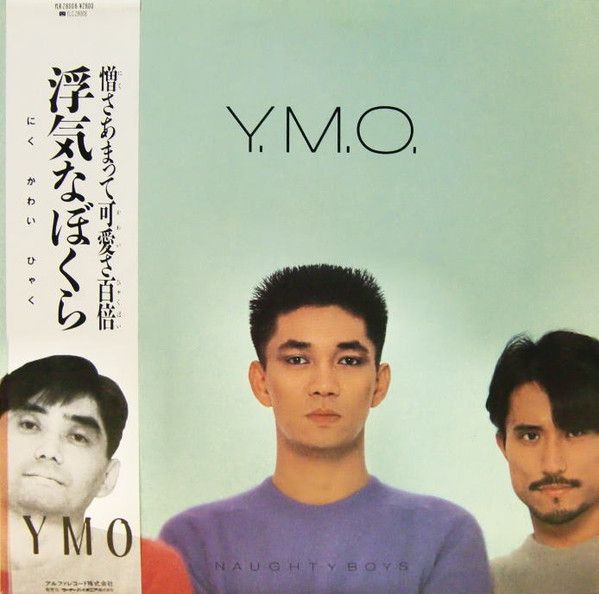

말보다 조용한 언어인 ‘소리’로 끝까지 자신을 기록했던 아티스트. 류이치 사카모토는 언제나 음악 바깥의 것을 음악으로 끌어들이는 데 안간힘을 썼고, 음율을 통해 세상의 균열을 감지해냈다. 1978년 데뷔한 그는 일렉트로닉 밴드 YMO(옐로 매직 오케스트라)의 일원으로 전자 음악의 선구자가 되었으며, 그 후 오페라, 영화 음악, 설치 미술 등 다양한 장르를 넘나들며 꾸준히 활동해왔다.

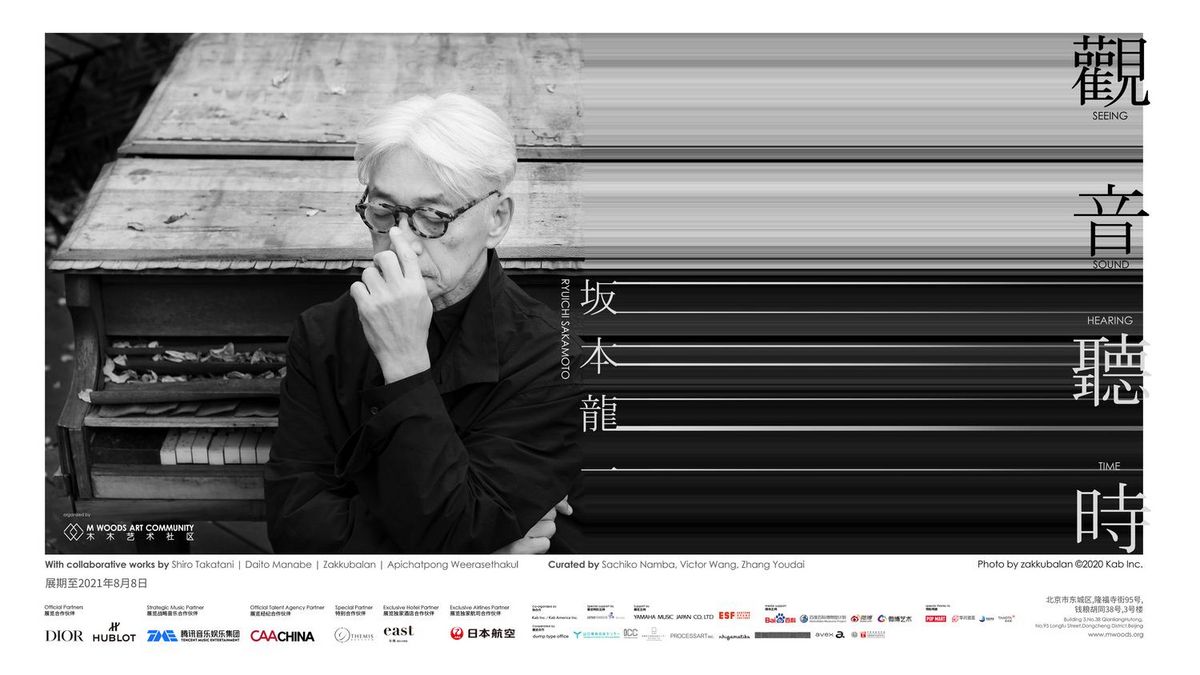

도쿄 전시 포스터_도쿄 미술관 제공

우리 곁을 떠난 지 두 해가 지났지만, 여전히 그의 흔적을 발견하고 감각할 수 있는 반가운 소식이 여기저기서 들려온다. 또한 지난해 연말부터 올해 3월 30일까지 도쿄의 도쿄도현대미술관이 선보인 전시 《Ryuichi Sakamoto: Seeing Sound, Hearing Time》는 사카모토 류이치에게 보내는 진심 담긴 애도와 추모의 행위이자 보이지 않는 것(不可視)에 관한 보기, 들리지 않는 것(不可聽)에 대한 듣기에 관한 탐구로 호평받았다. 시각화된 공간 속 시간의 층위와 사운드의 파편을 교차해 ‘사카모토 이후의 청각’을 상상할 수 있었다고. 전시는 막을 내렸지만 많은 인파가 몰려 여전히 그를 떠나 보내지 못한 이들이 많다는 사실을 재확인할 수 있었다.

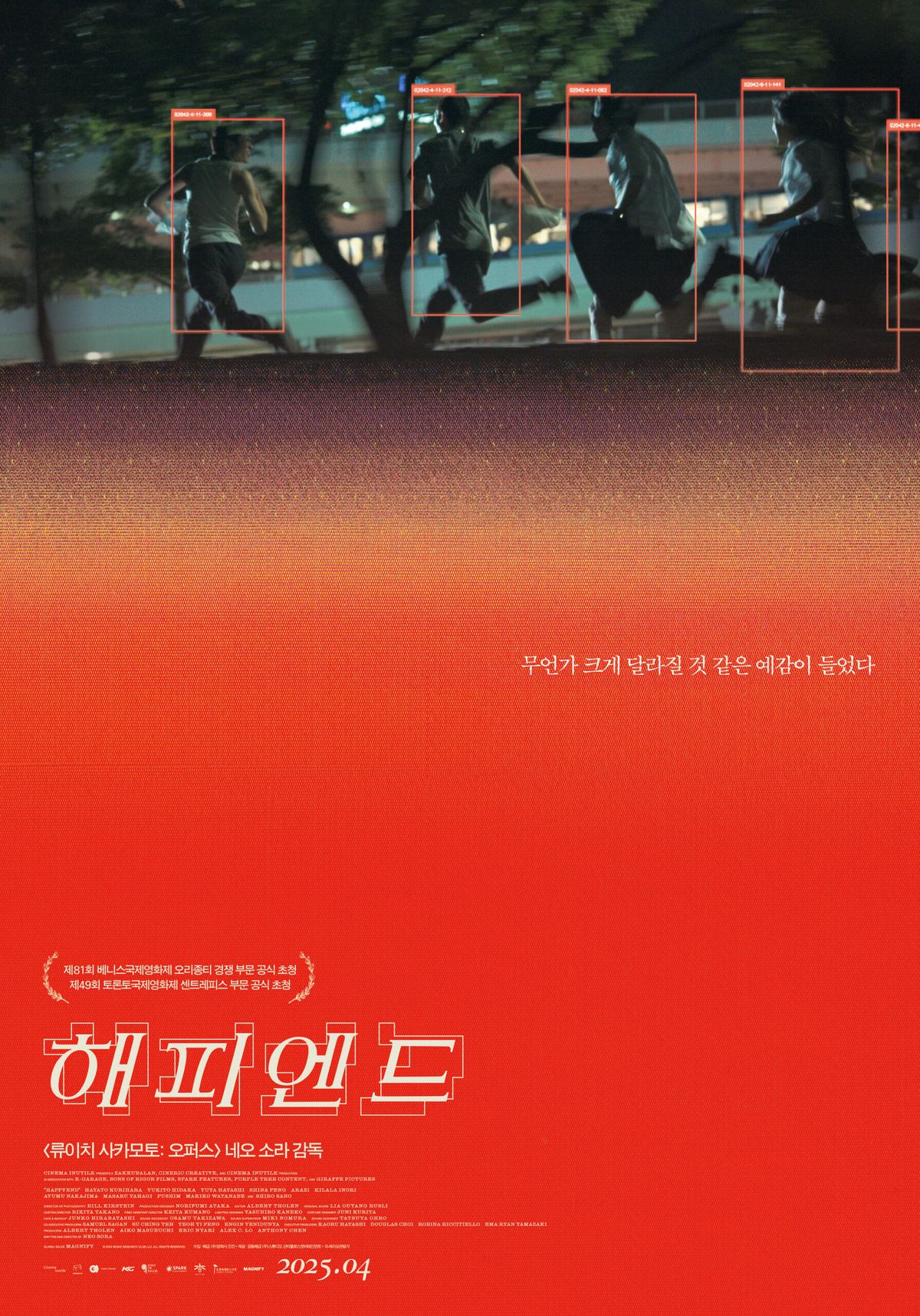

국내에서는 롯데시네마가 오는 4월 9일 '류이치 사카모토: 플레잉 디 오케스트라' 단독 개봉을 선보인다. 생애 마지막 오케스트라 투어 실황을 담은 영상으로 고인을 기리는 의미에서 단독 개봉을 결정했다고. 기념해 특전 증정, 관객과의 대화 등 다양한 이벤트를 준비했다. 사카모토의 아들이자 <류이치 사카모토: 오퍼스>(2023)를 제작한 네오 소라 감독의 영화 《해피 엔드》도 4월 30일 개봉을 앞두고 있다. 부친의 죽음을 누구보다 가까이에서 지켜본 이가 제작한 영화는 ‘상실 이후 흔들리는 불안한 청춘’을 탐구한다. 가까운 미래의 도쿄를 배경으로 억압적인 학교와 반항하는 고등학생들의 대립을 통해 젊은이들의 감정선을 섬세하게 그려내 베니스 국제 영화제, 토론토 국제 영화제에서 주목받았다.

<해피엔드>_영화사 진진 제공

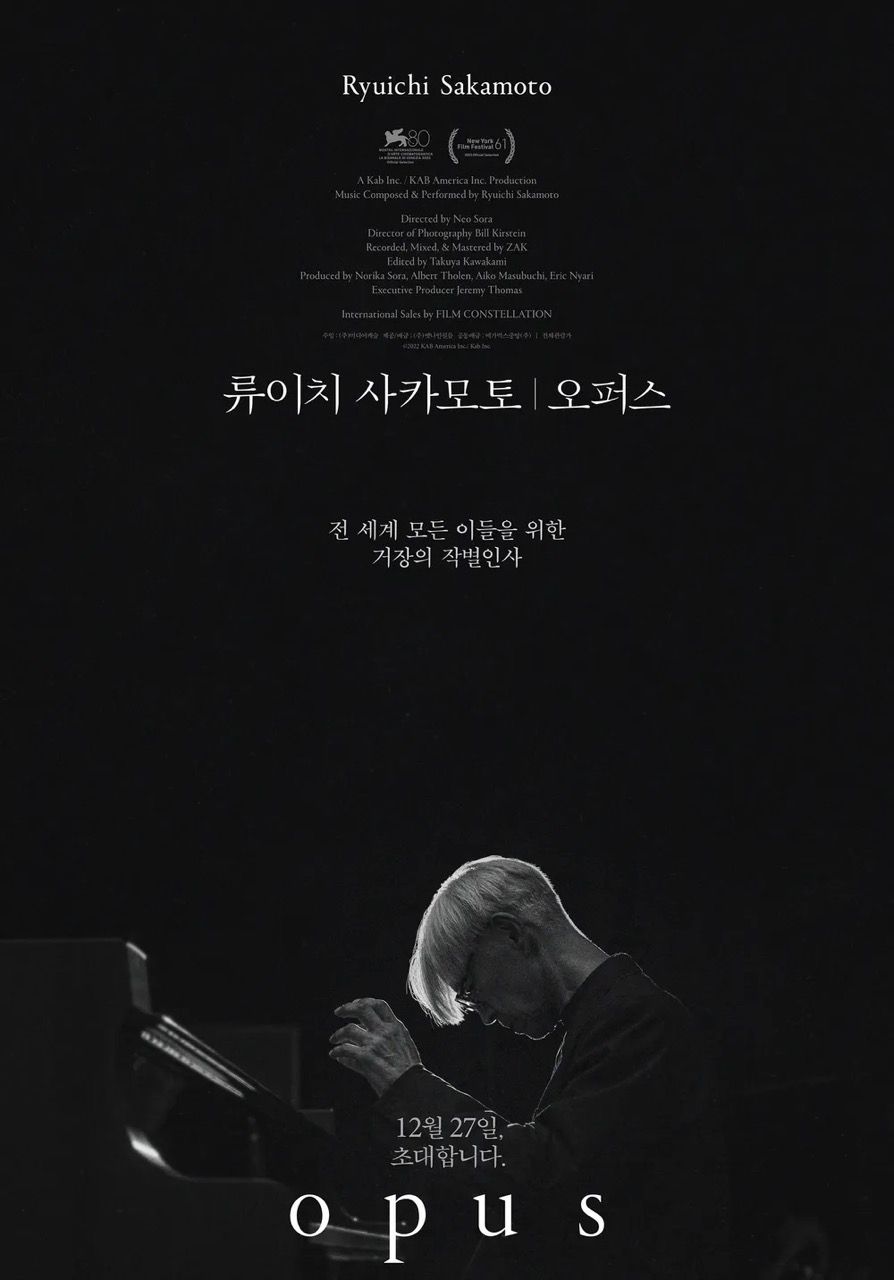

사진/ 앳나인필름 제공

“나는 죽기 전까지 작곡하고 싶다.” 생전 마지막 인터뷰들에서 그는 이렇게 말했다. 실제로 그는 다짐을 실천했다. 암 투병 중에도 피아노 앞에 앉았고, 연주하고 또 연주했다. ‘오퍼스 Opus’는 문자 그대로 그의 마지막 연주이자 유언으로 남은 작품이다. 조명도 관객도 없이, 그와 피아노만이 존재하는 공간에서 마지막까지 ‘음악가’였음을 증명했다.

사진/ discogs 제공

그의 삶은 늘 부딪히고 교차하는 어느 경계에 자리해 있었다. 예술과 상업, 동양과 서양, 고전과 실험, 아날로그와 디지털, 음악과 소음, 삶과 죽음. YMO 시절의 실험 정신은 클래식 작곡에서 확장되었고, 영화 와 《러브레터》, 《애프터 양》, 《괴물》 등 서사를 고조하는 멋진 영화 음악을 선보였다. 《마지막 황제》 OST를 통해 오스카상을 수상하면서 세계적인 명성을 얻으며 일본을 대표하는 아티스트가 되었다. 그러나 거기서 멈추지 않았다. 데이비드 실비안, 알바 노토. 펜네즈 등 다양한 아티스트와 협업하며 전자음악, 클래식, 팝 등 장르를 넘나드는 작품을 선보였다. 다양한 장르를 넘나들며 자신만의 음악적 언어를 창조했다. 그러면서도 인간에 대한 사랑과 연민을 놓치지 않고 그만의 절제된 방식으로 표현해냈다. 소리를 통해 사람과 시간, 기억과 장소를 엮어내는 방식은 여전히 큰 울림을 주는 이유다.

사카모토는 건반과 악보에만 머물지 않았다. 사회 운동에 거침없이 목소리를 내는 활동가이기도 했다. 일본의 주간지 『문예춘추(文藝春秋)』 2023년 1월호 인터뷰에서 그는 "음악은 반전(反戰)이고, 생명에 대한 예(禮)다"라고 말하기도 했을 정도다. 2007년부터 산림 보호 단체 ‘more trees’를 설립해 도시와 숲을 연결하는 건축 프로젝트를 진행했고, 원자력 발전 반대 캠페인의 상징적 인물이 되었다. 그는 음악이 사회를 바꾸는 도구가 되길 원했음이 분명했다.

그런 그가 생의 말미에 접어들자 ‘치열하게 기록하는 음악’으로 되돌아왔다. 유작 앨범 《12》는 직장암 투병 중 매일의 감각을 피아노로 기록한 앨범이다. 곡명은 단순한 날짜지만, 그 하나하나가 하루의 기록이다. 느리게 걷는 사람의 발소리처럼 낮고 여린 음표들은 유언보다 더 깊다. 누구를 위해서도 아닌, 오직 자신을 위해 연주한 음악. 그는 이 앨범을 남기고, 고요히 퇴장했다.

어쩌면 사카모토에게 음악은 감정의 전장이자 생존의 기록에 가까웠을 테다. 그의 음악은 반복해 들을 수록 다르게 들린다. 《Async》의 비틀린 소리, 《Opus》의 침묵 직전의 긴장, 《12》의 여운 긴 음표들. 이야기를 더욱 영화답게 만드는 곡들까지도. 귀 기울여 소리를 듣는다는 건 곧 기억을 다시 쓰는 일이다. 침묵 속에서도 울리는 메시지.

소리를 듣는다는 건 곧 기억을 다시 쓰는 일이다. 잔상의 음악은 쉽게 사라지지 않는다.

그가 남긴 음악을 다시 듣고, 다시 감각하며 살아가는 법을 배우게 되는 봄이기를.

에디터 추천 콘텐츠!

류이치 사카모토의 음악과 사유를 보다 깊이 이해하고 싶은 이들에게 권한다.

앨범

<BTTB> (1999)

‘Back to the Basics’의 줄임말. 피아노라는 악기 하나만으로 사람의 감정을 어떻게 견고하게 표현할 수 있는지를 증명한 앨범으로 평가 받는다. 그의 음악을 처음 듣는 이들에게 적절한 시작점이 되어줄 것이다.

<Async> (2017)

감각의 모서리를 따라 걷는 앨범. 죽음을 의식한 이후의 작업으로, 불균형과 파편 속에서 새로운 청각적 질서를 구축한다. 일상의 소음, 호흡, 불완전한 타건이 완성도 높은 음악적 언어가 되는 실험적 작업물이다.

<12> (2023)

유작 앨범으로 암 투병 중의 날들을 날짜 그대로 제목 삼아, 감각과 상태를 피아노로 기록했다. 투병 생활 중 제작한 음악 스케치 12곡을 한 데 모은 앨범이다. 2021년과 2022년 사이 녹음한 12개의 트랙은 각자 만들어진 날짜에 따라 제목과 순서를 배치했다. 음표 하나하나가 메모처럼 느껴지는, 사카모토 개인의 음악적 일기로 유언보다 더 깊고 담담한 고백에 가깝다.

책

『나는 앞으로 몇 번의 보름달을 볼 수 있을까』 (2023, 위즈덤하우스)

생의 마지막 시기에 쓴 산문집으로 ‘삶의 마지막을 어떻게 감각하며 살 것인가’에 대한 철학이 스며든 사적 기록을 엮었다. 소리의 정치학, 창작자로서의 고민, 그리고 사회에 대한 태도가 날카롭고 명료하게 담겨 있다. ‘고작 전기’ 발언으로 논란이 되었던 원자력 발전 반대 연설의 원문과 그 배경도 언급될 정도로 솔직하다.

다큐멘터리 영화

<류이치 사카모토: 코다> (2017)

자연과 소리에 대한 집요한 탐구, 원전 반대 운동, 병마와의 싸움 속에서도 음악을 멈추지 않는 그의 예술혼을 밀도 있게 기록했다. 자연에서 채집한 소리로 인간이 만든 소음에 맞서는 또다른 ‘감각적 저항’의 면모를 보여주기도 했다.

<류이치 사카모토: 오퍼스>(2023)

소라 네오 감독이 제작했다. 예술가의 마지막 연주를 담았다. 조명도 관객도 없는 절제된 무대 위, 피아노와 그만이 존재하는 공간. 침묵의 음악이란 무엇이며, 삶의 끝자락에서 음악은 무엇이 될 수 있는지 다시금 떠올리게 된다.

Credit

- 사진/ 각 이미지 하단 표기

Celeb's BIG News

#블랙핑크, #스트레이 키즈, #BTS, #NCT, #올데이 프로젝트, #에스파

이 기사도 흥미로우실 거예요!