베니스에서 길을 잃다

제60회 베니스비엔날레에서 에디터가 느낀 것들

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

Claire Fontaine, <Foreigners Everywhere>, 2004-24, Sixty suspended, wall or window mounted neons, framework, transformers, cables and fittings Dimensions and colours variable. Photo: Marco Zorzanello

사실 두 달 전부터 흥분 상태였다. 본전시에 참가하는 한 작가에게 들은 귀띔 탓이다. 이번 베니스비엔날레의 총감독 아드리아노 페드로사가 전시에 참가하는 아티스트 한 명 한 명에게 직접 전화를 걸어 이번 전시가 어떤 의미이고, 당신의 작업이 어떤 맥락에 위치하는지 몇 시간을 할애해 설명할 정도로 열정적이라는 거였다. 과연 그가 서구식 미술사 익숙해져 있던 ‘우리’의 편견을 깰 만한 도발적인 전시를 준비하고 있다는 예측도 덧붙여졌다. 맞다. 원래 미술관은 서구 식민지 프로젝트의 일부이며 나 역시 그 안에서 훈련받으며 쌓인 ‘결과값’을 ‘취향’이라고 착각하고 사는지도 모른다. 그래서 기꺼이 불편할 준비를 하고 이번 출장길에 오른 것이다. 그런데 도발인지 파격인지 충격인지 그런 건 없었다. 속이 편안했다. 좋은 뜻은 아니다.

Dana Awartani, <Come, let me heal your wounds. Let me mend your broken bones>, 2024, Darning on medicinally dyed silk 520x1250x297cm. Photo: Marco Zorzanello

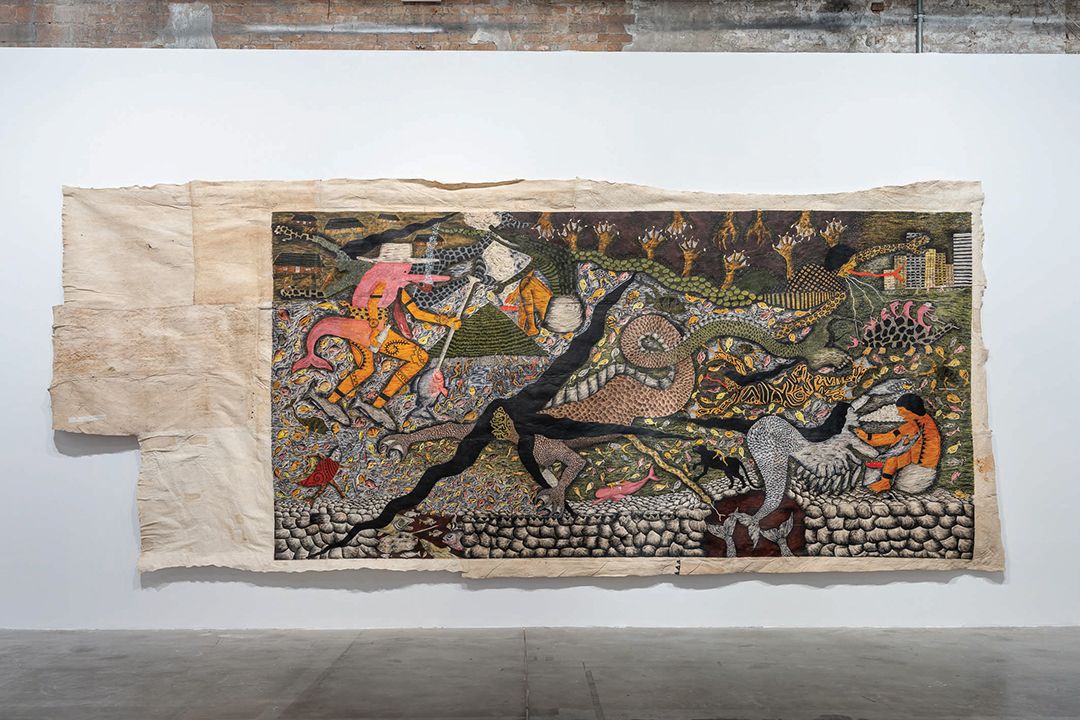

Santiago Yahuarcani, <El Mundo del Agua>, 2024, Natural pigments and acrylic on llanchama 283x671cm. Photo: Andrea Avezzù

Ione Saldanha, Installation view of Untitled from the series. Photo: Matteo de Mayda

“어머니에서 어머니로 이어지는 직물의 전통은 마치 자궁과 같은 인류의 피난처”라는 심사평은 또 다른 직물 작품인 팔레스타인 출신 다나 아와타니의 실크 천에 가져와도 손색이 없다. <Come, let me heal your wounds. Let me mend your broken bones>는 3만 명 이상이 사망한 가자지구의 현재를 약효가 있는 허브와 향신료로 염색한 빨강, 노랑, 주황색의 실크 천을 찢었다가 다시 이어 붙이는 방식으로 삶의 상처와 회복을 표현한 설치작품이다. 만약 이 작품이 춤이라면 이삭 충 와이의 <Falling Reversely>일 것이다. 디아스포라 무용수들은 한 명이 바닥에 쓰러지려고 하면 나머지가 힘을 모아 그를 안아 올리는 방식으로 우리가 사는 시대에서 연대의 필요성을 강조한다. 한편, 지난해 광주비엔날레에서 회자된 산티아고 야후아르카니와 그의 아들 렘버 야후아르카니의 작품은 아버지에서 아들로 전해지는 전승의 역사이다. 특히 산티아고는 페루의 기업이 아마존의 고무를 추출하기 위해 1879년부터 1912년 사이에 벌인 푸투마요 집단학살 생존자의 후손이라는 개인적 경험을 바탕으로 복잡다단한 삶의 도상을 밀도 있는 회화로 구현했다. 이번 전시에 다수 출품한 선주민 작품 중 손꼽히는 수작이다.

그러나 페드로사가 ‘역사적 빚’을 갚는 데 의의가 있다고 말한 ‘Nucleo Storico’ 섹션은 아쉬웠다. 아시아, 중앙아시아, 아프리카, 라틴아메리카 출신 작가들의 추상화와 초상화가 대규모 소개되었지만 나는 프리다 칼로와 장우성, 이쾌대의 초상화를 비롯한 1백여 점의 작품이 그야말로 ‘전시’된 초상화의 방에서 단 하나의 의도밖에 알아차릴 수 없었다. 아, 여기엔 백인의 얼굴이 없구나. 인도네시아 화가 헨드라 구나완의 <My Family>과 가즈비아 시리의 <Portrait of a Nubian Family> 정도를 제외하고 다른 맥락을 이해하기엔 이곳은 너무 빽빽하고 어지러웠다. 지난 세기 동안 이탈리아를 떠나 외국에 정착한 이탈리아 출신 작가들의 작품을 소개하는 섹션 ‘Italians Everywhere’는 또 어떤가. “원래 베니스가 로마에서 온 난민들로 구성된 도시”라는 설명이 이 섹션의 존재 이유를 뒷받침하기엔 설득력이 부족하다. “조르자 멜로니라고 얼마 전에 이탈리아에서 제2차 세계대전 이후 최초의 극우 총리가 당선됐잖아요. 어쩌면 협상의 결과였을 수도 있겠네요. 해마다 베니스비엔날레에 이탈리아 예술가가 너무 적다는 비판도 나오긴 하니까요.”

“에이, 설마요.” “순진하시네.” “하긴, 부산국제영화제만 봐도….” 나는 지인 B와 빠른 걸음으로 주제관을 빠져나왔다. 이스라엘관을 건너뛰고(이스라엘관의 작가와 큐레이터는 "휴전과 인질 석방 합의가 이뤄지면 전시관을 열 것”이라는 안내문을 붙인 채 문을 닫았다) 러시아관을 지나쳐(전쟁으로 2회 연속 불참한 러시아는 빈 국가관을 볼리비아에 빌려주었고 항간에는 볼리비아 광산의 리튬 채굴권을 차지하기 위한 정치적 배경이 깔려 있다는 소문이 있다) 그녀는 독일관으로 간다고 했지만 나는 전시 하나를 보기 위해 소중한 2시간을 쓸 생각이 없었다. 역시나 포모 탓이다. 시간이 없다. 그 옛날 나폴레옹이 만든 자르디니 가장 안쪽에 위치한 이집트 국가관으로 향했다. 그후로 영원히 나는 독일관 전시를 볼 수 없었다. 입소문이 퍼져 줄이 더욱 길어졌기 때문이다. 나는 그 전시가 총 3개의 파트, 2개의 전시로 이루어졌으며 바포레토를 타고 한참을 가면 간헐적으로 정차하는 버려진 섬 라 세르토사에서 진행되는 기괴한 사운드 전시와 연결되어 있다는 흥미진진한 소식을, 하필이면 출국 전날 아이 웨이웨이 단골 중식당에서 짬뽕 국물을 마시다가 전해 듣고 체할 뻔했다. 포모가 사람 잡는다.

Lauren Halsey, <Keepers of the Krown>, 2024, Glass fiber reinforced concrete and mixed media, 125x125x665cm. Photo: Marco Zorzanello

Pavilion of ISRAEL, Motherland. Photo: Matteo de Mayda

Pavilion of EGYPT, «Drama 1882-». Photo: Matteo de Mayda

첫날과 다른 의미로 속이 편안해진 나는, 완벽한 외국인이 되어 마음껏 이곳을 떠돌기로 했다. 내가 몇 해 전 베니스에 왔었고 그때 무엇을 봤는지 지금과 어떻게 다른지 어떤 사전 정보를 가지고 있는지 따위는 모두 잊기로 했다. 일단 바포레토를 타고 근처 산 조르조 섬에 갔다. 그곳 마조레 성당에서 독일의 조각가 버린드 드 브렉커의 «City of Refuge III»가 열리고 있다. 브렉커는 줄곧 담요를 뒤집어쓴 사람의 형상을 조각해왔다. 그녀는 담요야말로 우리 몸에 가장 가까운 피부 같은 것이라고 말한다. 계절이 지나면 옷은 버려도 담요는 영원히 그 자리에 남는다. 담요는 우리가 침대에서 사랑을 나눌 때, 아이를 낳을 때, 죽어갈 때, 심지어 도로에서 동물이 비참한 사고를 당했을 때 애도의 의미로 그의 몸을 덮어주는 용도로도 쓰인다. 브뤼케레의 담요는 연민의 보편성, 뭉툭하게 말하면 인간성의 상징이다.

그후 내 주변의 아무도 언급하지 않았던, 외신에서조차 본 적 없었던 짐바브웨관을 방문한 건 베니스의 변덕스러운 날씨 때문이었다. 비도 피할 겸 거기서 대충 시간을 때울 참이었다. 엘리베이터도 작동하지 않는, 정체불명의 꼬마 빌딩을 몇 층이나 헐떡이며 올라가야 하는지 미리 알았다면 포기했을 텐데. 공간이 열악했다. 거친 숨을 몰아쉬며 대학교 동아리방 같은 문을 벌컥 열었더니 두 명의 짐바브웨 청년이 웃으며 인사를 건넸다. 웰컴투홈! 에이포 용지를 대충 잘라서 붙인 듯한 캡션들 사이에 흥미로운 이름이 있었다. 모팟 타카디와는 빈 치약 껍데기와 뚜껑, 옷의 상표 같은 일상품을 이용해 주술적인 의미가 담긴 종 모양의 조각 <Dudu Muduri>을 만들고 그 아래 수천 개의 단추가 등고선 모양으로 흩뿌려진 설치작업 <Land Redistribution>을 선보였다. 관람객은 작은 종이 봉투에 원하는 단추를 하나씩 골라감으로서 토지개혁에 직접적으로 참여하게 된다. 이집트관에서 전복된 ‘외국인’의 의미가 여기서 이렇게 확장되다니. 이번엔 스크린 앞에 착석했다. 관람한 지 10분쯤 지났나. 화면이 자꾸 끊겼다. 끝내 복구되지 못한 채 영상이 끝나버리자 내 옆에 앉아 있던 백인 남성이 하… 헛웃음을 치며 자리를 박차고 일어났다. 나는 정말 괜찮았다. 은유가 아니라 나는 문자 그대로 그곳에서 비를 피했고 환대를 받았으므로.

‘외국인이 어디에나 있다’는 인식만으로 세상에 달라지는 건 아무것도 없다는 걸 우리 모두 잘 알고 있다. 차이를 좁히고 연대하여 공동사회를 만드는 노력이 왜 필요한지도. 페드로사의 외국인은 오쿠이 엔위저의 흑인, 세실리아 알레니의 여성과 다르다. 외국인은 ‘상태’다. 어떤 외국인도 영원히 외국인인 채로 살고 싶어하진 않을 것이다. 우리는 모두 집을 찾는다. 나는 이 당연한 진실을 한 발 떨어진 산 조르조 섬의 마조레 성당에서 실감했다. 성당 꼭대기 종탑에서는 베니스비엔날레가 한창인 본섬이 한눈에 내려다 보였다. 저쪽에서는 결코 볼 수 없는 풍경이었다. 눈이 부시게 아름다웠다.

Mataaho Collective, <Takapau>, 2022, Installation (polyester hi-vis tiedowns, stainless steel buckles and j-hooks ) Site specific reconfiguration Museum of New Zealand, Te Papa Tongarewa. Photo: Marco Zorzanello

Bouchra Khalili, <The Mapping Journey Project>, 2008-2011, Video installation, 8 single- channel videos, color, sound Variable dimensions. Photo: Marco Zorzanello

Credit

- 사진/ Getty Images, Courtesy of La Biennale di Venezia,Courtesy of La Biennale di Venezia

- 디자인/ 한상영

- 디지털 디자인/ GRAFIKSANG

2025 겨울 패션 트렌드

#겨울, #윈터, #코트, #자켓, #목도리, #퍼, #스타일링, #홀리데이

이 기사도 흥미로우실 거예요!