퀴어 예술가 이강승의 우주

그리고 베니스 비엔날레 본전시에 공개된 신작들

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

<Untitled (Constellation)>(Detail), 2023, Graphite, watercolor, antique 24K gold thread, Sambe, indigo dyed Sambe, pearls, 24K gold leaf, brass nails, goatskin parchment, walnut frame, dried plants and seeds from Elysian Park and Fort Road Beach in Singapore, pearls, feathers, silver wire, fossilized leaves from Pennsylvanian to Eocene eras, meteorite, fossilized copper, pebbles, wood, paper, mulberry paper, lacquered mulberry paper, Approx. 6x118x295 in(15x300x750cm).

말한 대로 <Constellation>은 작은 작업들로 이루어진 하나의 커다란 설치 연작이다. 당신은 작품의 스케일을 크게 키우거나 작게 줄여서 관객과 작품 사이의 긴장감을 조절하는 데 탁월하다. 사이즈란 본인에게 어떤 의미이고, 그것이 이번 전시에 어떻게 반영되었는지 궁금하다. 작업의 스케일이 이미지와 사람의 관계를 결정한다. <Constellation>은 전체가 하나의 이미지로 인식되지만 동시에 그 안에는 아주 꼼꼼히 살펴봐야만 알 수 있는 디테일이 담겨 있다. 그러므로 작품을 제대로 이해하고 싶다면 관객은 작품에 아주 가까이 다가와야만 한다. 나는 이 관계가 주류 역사를 인식하는 과정에서 미시적 관점으로 소수자의 역사 또한 함께 살펴보려는 노력과 닮았다고 생각한다.

<Untitled (Constellation)>(Detail), 2023, Graphite, watercolor, antique 24K gold thread, Sambe, indigo dyed Sambe, pearls, 24K gold leaf, brass nails, goatskin parchment, walnut frame, dried plants and seeds from Elysian Park and Fort Road Beach in Singapore, pearls, feathers, silver wire, fossilized leaves from Pennsylvanian to Eocene eras, meteorite, fossilized copper, pebbles, wood, paper, mulberry paper, lacquered mulberry paper, Approx. 6x118x295 in(15x300x750cm).

싱가포르의 포트로드 해변과 미국의 엘리시안 공원에 있는 씨앗과 식물을 재료로 가져왔다. 퀴어 역사와 관련하여 이 장소들이 어떤 의미를 지니나? LA 엘리시안 파크와 싱가포르의 포트로드 해변은 유명한 크루징 장소다. 싱가포르는 불과 2021년까지 호모섹슈얼리티가 불법으로 간주되었다. 2000년대 들어서 사문화되었다고 하지만 1990년대까지 포트로드 해변에서는 경찰들이 게이처럼 위장하고 돌아다니다가 다가오는 사람을 체포하는 식의 함정 수사가 빈번했다. <스트레이츠 타임스>라는 싱가포르의 주요 일간지는 이렇게 체포된 사람들에 대하여 실명으로 아웃팅 기사를 내기도 했다. 나라가 작기 때문에 한 다리만 건너면 누구라도 알 수 있었을 것이다. 하지만 이런 기억들에 대한 공식적인 기록은 현재 거의 남아 있지 않다. 소수자 역사가 주류 역사에서 지워지는 방식이 그래 왔듯 말이다. 누군가는 소수자 역사 쓰기는 실패했다고 말할 수도 있을 것이다. 하지만 그 장소에서 가져온 씨앗이나 식물 같은 사물들은 그렇게 잊혀진 소수자 역사의 오래되고 은유적인 증거다. 내가 그곳에서 가져온 식물이 당시 그곳에서 자라던 식물은 아니지만 그렇다고 다른 식물도 아니다. 나는 이런 시도 자체가 역사 다시 쓰기라고 생각한다. 새로운 세대가 동시대의 관점에서 다시 이야기하는 것. 역사는 언제나 그렇게 다시 쓰이고 변해왔다.

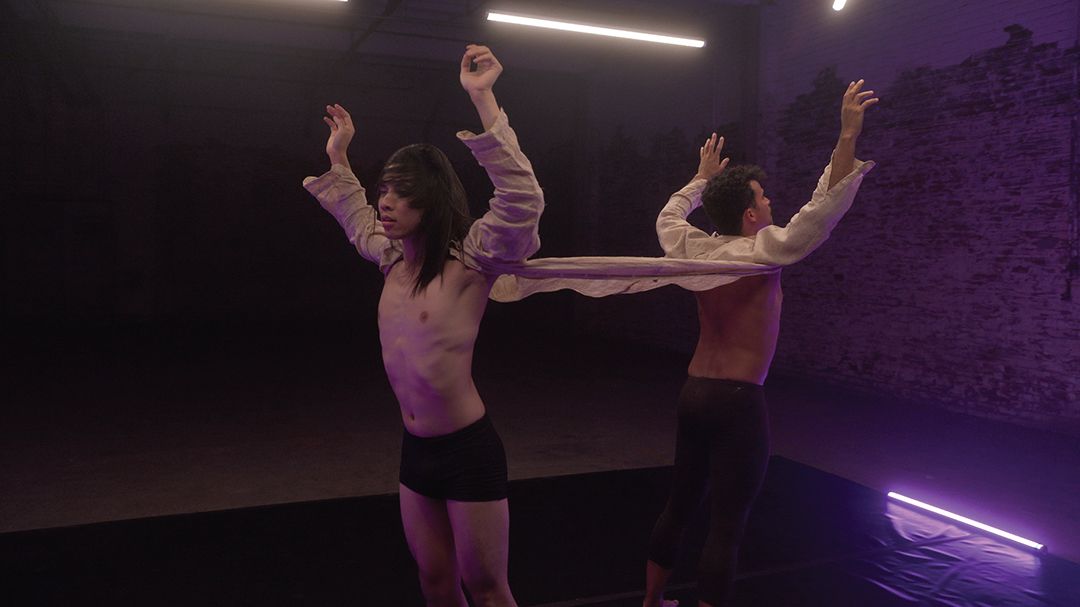

아르세날레에서 선보이는 <라자로>는 한 세대 전 에이즈로 목숨을 잃은 싱가포르 태생의 선구적인 발레안무가 고 추 산과 브라질 출신의 개념예술가 호세 레오닐손에 헌정하는 영상작업이다. 이미 지난해 한국국립현대미술관 올해의 작가상 후보에 선정되면서 평단과 관객 모두에게 호평을 받은 바 있다. 드로잉은 이미 나의 몸에 체화되어 익숙한 반면 영상은 협업이 필요하고 내가 컨트롤할 수 없는 여지가 많다. 스스로 내 작업이 좋다 아니다 평가하기보다는 그저 어딘가로 나아가고 있다는 점에서 성취감을 느낀다. 다른 공간이 아닌 오직 미술관에서 보여질 때 비로소 의미가 있는 영상을 만들고 싶었다. 집에서 홀로 텔레비전을 통해 보는 것도, 영화관에서 다른 사람들과 시간을 공유하며 보는 것도 아니고 왜 미술관에서 감상하는 영상이어야만 할까. 누군가는 끊임없이 지나치고 대체로 많은 사람들이 처음부터 끝까지 보지 않는 작품을 나는 왜 하는 걸까. <라자로>는 시각적인 것뿐만 아니라 청각, 촉각, 공간감까지 관객이 미술관에서 영상을 마주할 때만 경험할 수 있는 감각이 있다고 믿고 만든 작품이다. 영상을 끝까지 보지 않더라도 관객으로 하여금 설명할 수 없는 어떤 느낌을 전달하는 작업을 선보이고 싶었다. 그래서 화면에 몸이 등장한다. 관객과 비슷한 크기였다가 어느 땐 훨씬 더 커지고 어느 땐 확 작아지는 몸. 앞으로도 지속적으로 퀴어 보디를 중심으로 한 댄서들에 대해 이야기하고 싶다. 현재는 나이 든 퀴어 댄서의 늙어가는 몸에 대한 작업을 준비하고 있다.

이번 비엔날레의 주제는 ‘외국인은 어디에나 있다’다. 한국에서 태어나 중동과 남미를 경유하여 현재 LA를 기반으로 활동하는 당신은 스스로를 이방인이라 규정하나? 사진작가 쳉쾅치는 항상 가슴에 ‘visitor’라는 배지를 달고 다니며 “나는 영원한 이방인”이라고 말했다. 퀴어뿐만 아니라 여성이나 원주민 등 주류 역사나 사회적 개념에서 비껴나 있는 모든 사람들이 그렇다. 내가 정착한 미국 LA에서 나는 이민자이며 아시안이며 게이이다. 나를 구성하는 무수한 정체성을 이곳에서 더 강렬하게 실감하곤 한다. 다양한 정체성을 가지고 있기 때문에 타인을 더 잘 이해하거나 이해하려고 노력할 수 있다. 세상에 어떤 사람이 자기 자신이 어떤 국가, 도시, 또는 역사에 완벽하게 속해 있다고 생각할까? 우리 모두가 이방인이다.

LA 스튜디오에서 이강승. Photo: Ruben Diaz

예술감독 아드리아노 페드로사와 긴밀하게 소통했다고 알고 있다. 두 사람이 공유한 예술적 비전은 무엇인가? 나의 작업이 주류 역사에서 배제된 소수자의 흔적을 발견하고 이를 다시 주류에 편입하려는 시도였다면 페드로사의 접근은 꽤 다르다. 우리는 주류의 교육을 받고 자랐고 우리의 지식 또한 식민지화되어 있다. 그러므로 이러한 사고 자체를 전복시켜야 한다는 것이다. 한때 미술계에서 아메리카 원주민의 태피스트리가 부정적으로 여겨진 이유가 무엇이겠나? 이번 비엔날레가 이 같은 주류적 시각에서 탈피하려는 시도라는 점에서 의미심장하다고 생각했다.

때때로 식민지화된 지식이 취향이라는 단어로 포장된다는 의견에 동의한다. 물론 나에게도 취향이라는 게 있다. 개념을 떠나서 미적으로 좋고 싫음이 있을진대 종종 스스로에게 질문한다. 나는 왜 이걸 좋거나 싫다고 느끼는가? 사람들은 취향을 남이 절대 침범할 수 없는 고유의 영역이라고 생각하지만 우리는 그런 존재가 아니다. 만약 내가 무언가를 보고 미적으로 훌륭하다고 느꼈다면 그건 내가 태어나서 보고 배운 것들로 도출된 결과값이지 결코 개인의 독창성에서 비롯된 것이 아니다. 그런 점에서 취향이라는 말은 폭력적이다. 아름다움에 대한 기준은 시대에 따라 변해왔고 개인의 취향이 그 속에서 만들어진다는 사실을 인식하고 있느냐 그렇지 않느냐는 중요한 차이라고 생각한다.

철학자 엠마누엘레 코치아 이론을 언급한 적 있다. “우리가 인식하는 나는 다른 여러 존재들의 ‘재활용’”이라는 접근이 당신의 작업과 긴밀히 연결되는 지점이 있어 보인다. 나는 특히 엠마누엘레 코치아의 대기에 관한 이론이 인상 깊었다. 그의 말에 따르면 물질 중 아주 일부를 제외하면 대부분이 우주 밖으로 나가지 않고 대기 속에 머문다. 사람이 죽어서 묻히거나 재가 되어도 그것들은 땅과 공기와 물의 일부가 된다. 지금까지 지구상에 살았던 모든 존재가 우리 곁에 있으며 잃어버린 인물들과 그들의 지워진 이야기 또한 우리와 함께한다는 뜻이다. 나는 여기서 완전한 사라짐이란 없으며 언제든지 다시 꺼내어짐으로써 새로운 이야기가 탄생할 수 있다는 가능성을 발견했다.

생태학적 관점에서 보자면 인간이라는 종은 너무 누추하고 미약한 존재다. 이런 관점에서 당신의 노동집약적 작업이 무용하게 느껴질 때는 없나? 나의 삶과 작업은 거시적인 관점에서 보면 굉장히 작은 의미이지만 동시에 큰 의미를 지닌다고 믿는다. 결국 우리는 우리가 인식할 수 있는 시간 안에서 살고 필연적으로 자신이 할 수 있는 일을 찾는다. 자신의 공동체와 미래 세대를 위해 어떤 도움을 줄 수 있는지, 무엇을 기여할 수 있을지 고민한다. 지금 내가 누리고 있는 모든 것들이 과거 세대 누군가의 노력으로 일궈낸 성취임을 인식하면 당연히 나도 그런 입장을 견지하게 되는 것 같다. 나 역시 이 유한한 삶 안에서 예술이 할 수 있는 무언가가 있다고 믿는다.

<Lazarus>, 2023, Single-channel 4K video, color, sound, 7 min. 52 sec. Courtesy of the artist, Museum of Modern and Contemporary Art, Seoul, Commonwealth and Council, Los Angeles, Mexico City and Gallery Hyundai, Seoul

당신의 예술에서 고통과 수고가 쾌락으로 전환되는 순간은 언제인가? 여러 개의 작업들이 모여서 내 의도를 넘어선 무언가가, 말로는 결코 설명할 수 없는 어떤 것이 보이면 즐겁다. 그게 시각예술의 가능성 아닐까? 우리가 모든 걸 논리적으로 설명할 수 있다면 미술이 존재할 필요가 있을까? 미술이 가장 빛나는 이유는 그것이 무엇인지 설명할 수 없을 때다. 물론 예술 때문에 금방 세상이 달라지지는 않을 것이다. 예술이 그걸 할 수 있다고 믿는 건 오만한 착각이다. 예술의 가능성은 그보다 더 깊숙한 곳에서 서서히 변화를 만들어가는 데 있다고 생각한다. 비록 그 속도가 아주 느릴지라도 말이다. 일단 나는 내 삶에서 그 가능성을 경험했다. 여전히 그 힘을 믿기 때문에 이렇게 긴 시간과 노력을 들이는 작업을 이어나갈 수 있는 것이리라. 나는 지금도 예술의 힘을 믿는다.

손안나는 <바자 아트>의 편집장이자 <바자>의 피처 디렉터다. 이강승의 LA 스튜디오에서 미완성 차기작들을 구경하고 그가 오늘보다 내일이 더 기대되는 작가라고 확신했다.

Credit

- 사진/ 갤러리현대, 커먼웰스 앤 카운슬

- 디자인/ 이예슬

- 디지털 디자인/ GRAFIKSANG

Celeb's BIG News

#블랙핑크, #스트레이 키즈, #BTS, #NCT, #올데이 프로젝트, #에스파

이 기사도 흥미로우실 거예요!