LIFESTYLE

듄 연대기

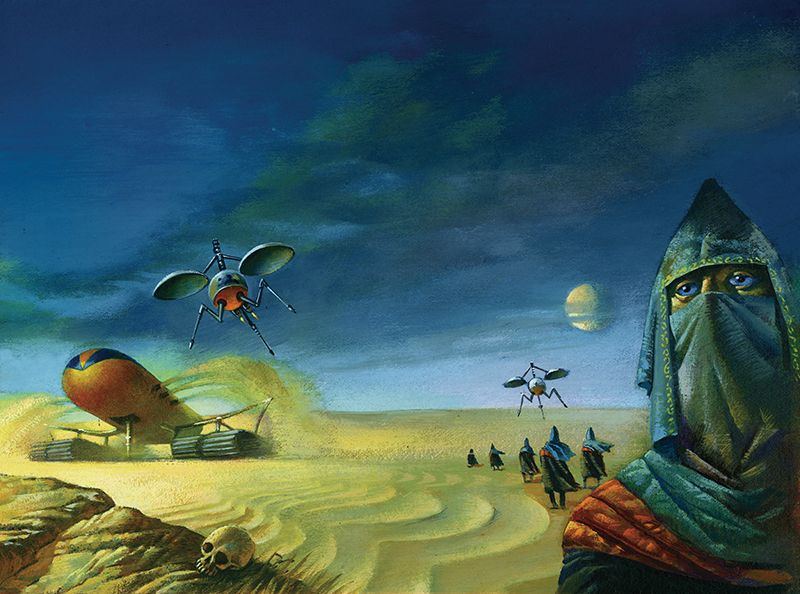

<듄>이라는 대서사시의 탄생 과정과 대중문화에 남긴 남긴 유산까지. <듄: 파트2> 개봉을 앞두고 모래 행성을 정복하고 싶은 탐험가를 위한 나침반 같은 이야기들을 소개한다.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

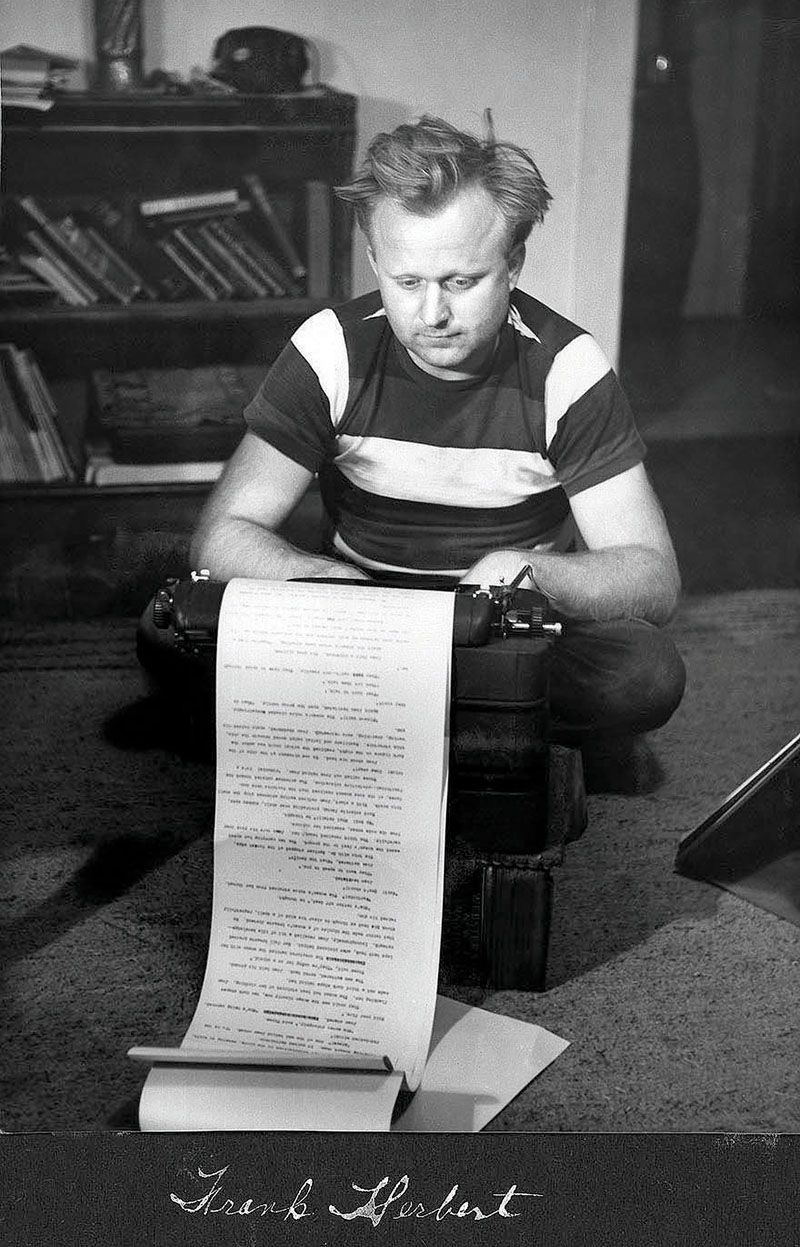

1920년 워싱턴 타코마에서 출생한 프랭크 허버트는 1942년 해군에서 사진병으로 복무하다 의병제대 후 신문사에서 일하면서 단편소설을 잡지에 팔았다. 어린 시절부터 H. G. 웰스(<타임머신> <우주전쟁>), 쥘 베른(<해저 2만리>), 에드거 라이스 버로스(<존 카터>)의 책을 읽고 영향을 받아 1950년대 초 사이언스 픽션 잡지에 단편을 선보이다가 1955년 첫 소설집으로 잠수함에서 전쟁의 압박감을 견디는 선원들을 다룬 <바다의 용>을 내놓았다. 여기까지는 SF소설과 사랑에 빠진 평범한 작가와 다를 바 없다. 그의 인생이 송두리째 바뀐 사건은 1957년 미국 농림부의 사막 모래 프로젝트를 조사하면서부터다. 사막 확산을 통제하기 위한 실험에 호기심이 발동해 ‘움직이는 모래를 멈춘 사람들’이란 생태 연구 기사를 작성했지만 신문에 실리지 못했다. 그렇게 사막의 역사와 생태를 공부하는 일에 몰두하면서 그는 전 지구적 차원에서 생태학적 관심을 갖게 되었다. 당시 종교 지도자에 관한 글을 탐구하던 그는 사막이라는 주제에 천착하면서 자연스레 모래로 뒤덮인 사막 행성을 떠올렸다. 그는 많은 종교가 사막 환경에서 태어났다는 사실에 힘입어 사막화와 종교 지도자에 대한 신화를 합쳐 <듄>을 창조했다.

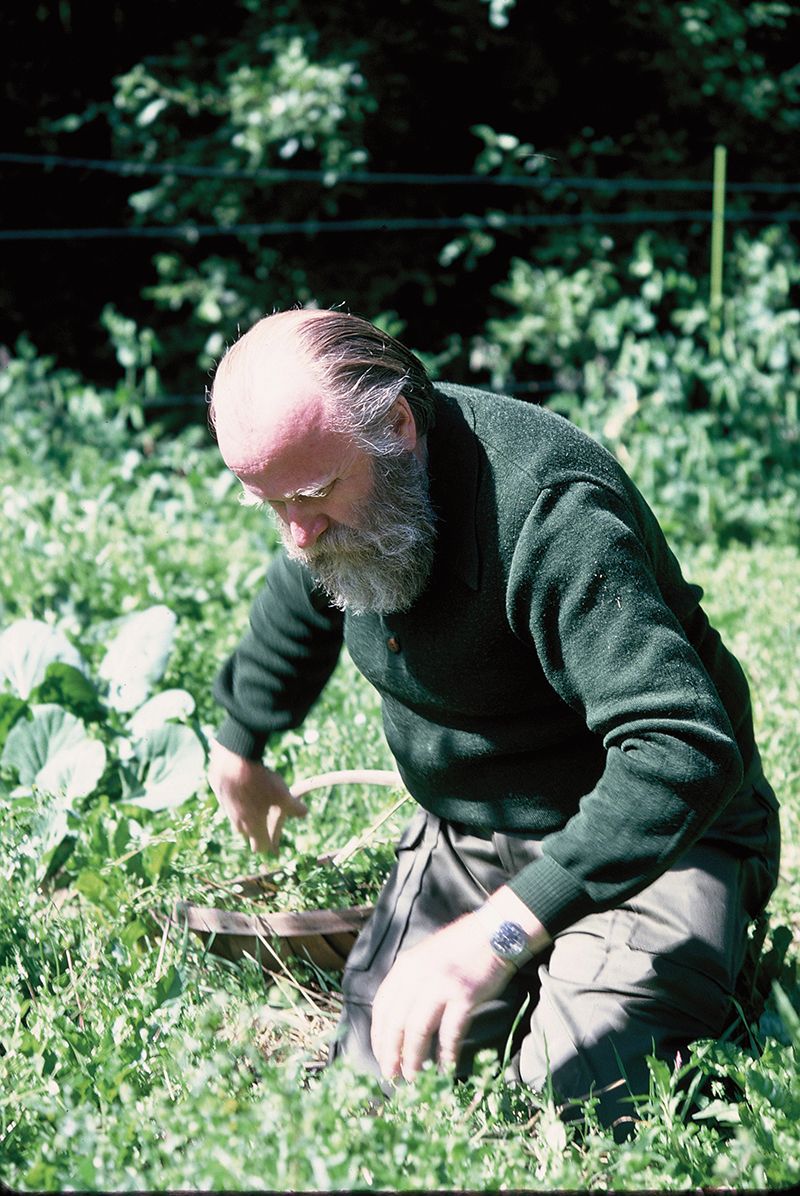

1965년에 출판된 <듄> 단행본에는 오리건의 사구뿐만 아니라 허버트의 젊은 시절 경험과 수많은 리서치가 녹아 있다. 1930년대 말 오리건으로 이주한 그에게 대공황 시대의 굶주림과 끔찍한 모래폭풍이나 황진은 혹독하게 얻은 자산이었다. 2067년을 배경으로 한 <인터스텔라>(2014년)에서 위기에 처한 지구의 모습이 1930년대 황진에서 영감을 얻었다는 사실을 떠올려보면, 그 시절을 직접 겪고 SF로 승화시킨 허버트의 <듄>은 확실히 선구자였다. 허버트가 집필하던 즈음은 귀농운동 혹은 헬렌과 스콧 니어링의 <조화로운 삶>(1954년)이나 비트세대를 대표하는 잭 케루악의 <다르마 행려>(1958년)처럼 도시를 떠나 자연으로 돌아가는 회고록이 인기를 누리던 때였다. 이런 시대적 분위기에 생태학에 대한 관심이 더해진 것이다. <듄>은 생물과 환경의 관계가 무엇보다 중요한 이야기다. 허버트는 인간 활동이 전 지구에 영향을 미치고 다시 인간에게 돌아온다는 사실을 일깨운 생태학자 폴 비글로 시어스의 <행진하는 사막>(1935년)과 환경보호 운동가 레이첼 카슨의 <침묵의 봄>(1962년)을 통해 생태계가 상호 연결된 체계라는 것을 깨달았다. 생태계가 보내는 위험 신호를 무시하면 지구가 파괴된다는 주장(종말론적 생태학)에 공감한 그는 그렇게 <듄>을 탄생시켰다. 그렇다고 소설 속 상상에만 머문 것은 아니다. 1972년 <듄> 시리즈의 수익금으로 약 7천 평이 넘는 농장을 구입해 아내와 함께 생태적 삶을 탐구하면서 실천적인 자급자족의 생활을 즐기기도 했다.

생태학만으로는 이 스페이스 오페라가 완성될 순 없는 일이다. 모래 행성 아라키스에서 주인공 폴은 ‘무앗딥’이라는 이름을 얻고 프레멘들의 메시아로 등극한다. 이 스토리에 영향을 준 백인 구세주는 바로 T. E. 로렌스 대령이다. 그의 자전적 기록 <지혜의 일곱 기둥>(1935년)과 이를 데이비드 린 감독이 영화화한 <아라비아의 로렌스>(1962년)가 이 사막의 신화에 빠질 수 없다. 물론 폴은 발터 벤야민이 꿈꾸는 메시아와는 다르다. 야심 가득한 허버트는 인간 사회에 내재한 메시아를 향한 욕구를 파헤치고 싶었다. “해롭다는 경고 문구를 붙이고 싶다”고 밝힌 것처럼 비판적이다. 실제로 속편 <듄의 메시아>와 <듄의 아이들>에는 메시아로 부상한 폴의 무능력함과 그가 일으킨 피해를 만회하려는 자식들의 분투가 담겨 있다. 1권에서 고결했던 영웅이 무기력한 악인으로 전락하는 전복적인 속편을 추구함으로써 스스로 메시아 신화를 무너뜨린다. 즉 폴은 영웅과 반영웅의 경계에 서 있지만, 드니 빌뇌브의 영화에서 티모시 샬라메는 오직 영웅을 연기한다.

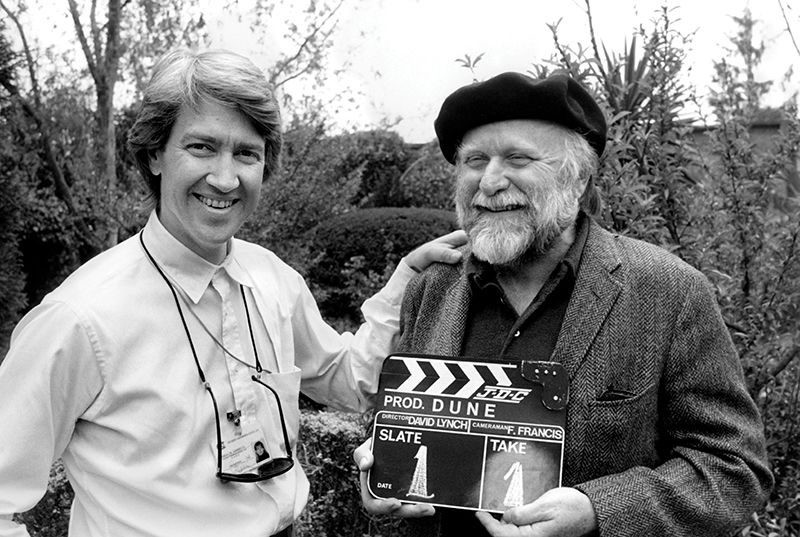

<듄>이 다룬 광대한 우주처럼 영화화 과정 역시 다사다난했다. 1971년, <혹성탈출> 시리즈로 성공한 제작자 아서 P. 제이콥스가 영화판권 계약을 하면서 영화화를 알렸다. 가장 먼저 데이비드 린 감독에게 제안이 갔으나 고사했고 연이어 제이콥스가 세상을 떠나면서 프랑스 컨소시엄이 1974년 권리를 획득해 <엘 토포>(1970년)와 <홀리 마운틴>(1973년)으로 스타가 된 칠레 감독 알레한드로 조도로프스키가 연출을 맡았다. 대단한 청사진이 그려졌다. 계획대로라면 살바도르 달리, 오슨 웰스, 믹 재거가 출연하고, H. R. 기거와 뫼비우스가 비주얼 이펙트를 담당하며, 핑크 플로이드의 음악이 우주에 울려 퍼질 예정이었다. 러닝타임이 최대 14시간까지 늘어났지만 수차례 지연을 거듭하다 결국 무산되었다. 이후<엘리펀트 맨>(1980년)으로 주목받은 신인 데이비드 린치에게 배턴이 넘어간다. 4천만 달러의 제작비, 80개 세트와 2만 명에 이르는 엑스트라를 써서 멕시코에서 촬영한 영화는 러프 컷이 4시간, 감독 편집본이 3시간이었지만 유니버설픽처스가 2시간 편집을 요구하면서 결국 1백37분으로 마무리되었다. 1984년 12월, 실체를 드러낸 영화 <듄>은 관객뿐만 아니라 평단의 반응마저 끔찍했다. 애초에 모두가 기대했던 대중적 블록버스터와는 결이 달랐다. 혼란 그 자체였다. 훗날 감독이 “영화가 완성되기 전에 포기했다”고 인정했을 정도로 역사상 가장 실패한 SF 대작으로 남게 되었다. 반면 린치가 <블루 벨벳>(1986년)으로 인정을 받으면서 그렇게 영화 <듄>은 ‘컬트 영화’로 회자되었다.

허버트가 세상을 떠난 후 이 장대한 이야기는 TV 미니 시리즈로 귀환했다. 2000년 사이파이 채널이 제작한 2백65분짜리 3부작 <프랭크 허버트의 듄>은 다시 열풍을 몰고 왔다. 당시 역대 최고 시청률을 기록했으며, 속편 <듄의 아이들>(3부작)을 선보일 정도였다. 잠시 잊혀질 무렵, 2016년 레전더리 엔터테인먼트가 영화판권을 얻으면서 다시 <듄>을 스크린에 소환하는 프로젝트가 급물살을 탔다. 2017년 베테랑 감독 드니 빌뇌브가 맡으면서 워너브러더스는 두 개의 파트로 구성된 영화 <듄>을 허락했다. 철저히 원작으로 돌아갈 것임을 천명한 빌뇌브는 요르단과 아랍에미리트 사막에서 촬영한 <듄>(아카데미 6개 부문 수상)을 2021년 선보였고 이어 올해 2월 말, 국내에 <듄: 파트2>와 함께 돌아올 예정이다.

<듄>이 대중문화에 남긴 유산

<듄>은 단순히 SF 장르가 아니라 시대를 초월한 문화현상이었다. 1977년 조지 루커스의 <스타워즈>를 관람한 허버트가 <듄>과의 유사점 16가지를 체크한 사실을 굳이 들먹이지 않더라도 중세 기사도, 신화(조지프 캠벨), 사무라이 영화(구로사와 아키라)에 기반한 <스타워즈> 시리즈는 <듄>이 잉태한 SF의 씨앗들을 스펀지처럼 흡수한 결과물이다. 영화화에 실패했지만 조도로프스키가 준비했던 프리 프로덕션이 <에이리언>(1979년) 탄생에 큰 도움을 주었다는 사실도 흥미로운 대목이다. 최근에는 미야자키 하야오 감독의 <바람계곡의 나우시카>(1984년)가 <듄>에 보내는 ‘아니메의 답가’라는 과도한 해석도 나오고 있다.(폴과 나우시카는 공통점이 많지만, 하야오는 <그리스신화> 속 오디세이아와 일본 문학 <쓰쓰미추나곤 모노가타 리> 속 벌레를 사랑하는 공주를 합쳐 나우시카를 만들었다.) 이런 뒤늦은 비교는 지금 더 많은 이들이 <듄>의 세계관에 몰두하고 있다는 증거다.

음악도 만만치 않다. 헤비메탈 밴드 아이언 메이든을 비롯해 여러 아티스트가 자신만의 음악으로 오마주를 했다. 그 중 탠저린 드림의 전 멤버 클라우스 슐체를 빼놓을 수 없다. 1979년 음반 <듄>을 선보인 바 있고 한스 짐머의 음반 <듄 스케치북>에 참여했다. 더욱이 2022년 발매한 그의 유작 앨범 제목은 <데우스 아라키스>였다.

어찌 보면 아이맥스 극장 시대에 <듄>은 모래벌레라는 불멸의 유산을 선물했다. 신적인 존재인 모래벌레는 제임스 조지 프레이저의 <황금가지>(1922년)에 등장하는 용과 바다 괴수 이미지에서 영향받았다. 린치 영화에서의 첫 등장도 나쁘지 않았지만 리바이어던의 위풍당당함을 제대로 과시한 것은, 빌뇌브가 수놓은 아이맥스 스크린이었다. 빌뇌브는 <듄> 시나리오에 나오는 문구(“사막은 자비를 모른다. 적응하지 못하면 죽음뿐이다.”)를 사무실 문에 붙여 놓고 제작팀 모두가 보게 만들었다. 허버트의 말대로 ‘생존은 낯선 물속에서 헤엄치는 능력’이라는 사실을 일깨우기 위함이었다. 그것은 소설 속 캐릭터나 <듄>을 영상화하는 아티스트뿐만 아니라 <듄>의 세계에 빠져든 모든 이들에게 필요한 가르침이다. 이제 고작 1권을 영화화했을 뿐이고 <듄>의 세계는 아직도 많은 발굴을 원하고 있다. 예지력을 주는 스파이스는 모래 행성에 여전히 풍요롭게 남아 있다.

Credit

- 글/ 전종혁(영화 칼럼니스트)

- 사진/ 워너브러더스 코리아㈜, 황금가지 출판사

- 디지털 디자인/ GRAFIKSANG

Celeb's BIG News

#블랙핑크, #스트레이 키즈, #BTS, #NCT, #올데이 프로젝트, #에스파

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

하퍼스 바자의 최신소식