이상한 예술가, 테칭 시에

아무것도 하지 않기, 시간 보내기, 살아내기가 그의 주된 작업이다.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

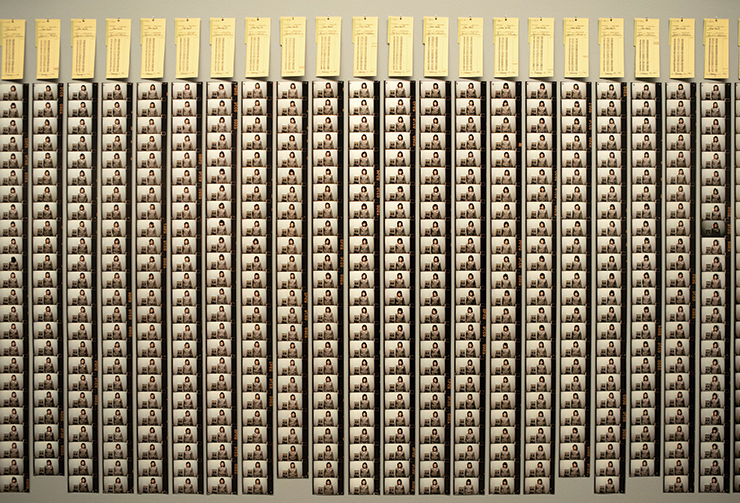

Ausstellungsansicht, «Tehching Hsieh. One Year Performance 1980-1981 (Time Clock Piece)», Neue Nationalgalerie, 1. April– 30. Juli 2023 © der Künstler / Foto: Florian Lampersberger | Near Future

지독한 예술가들은 도저히 예술화할 수 없다 여겨지는, 인간과는 가장 거리가 먼 상태를 작업으로 부려놓는다. 미술 출장길에 행운처럼 만난 행위예술가 테칭 시에(Tehching Hsieh)나 <어느 단식광대>를 쓴 카프카 같은 인간들 말이다. 카프카의 ‘헝거 아티스트’, 즉 단식광대는 자신의 단식 상태를 전시한다. 극한의 단식을 추구하던 그는 “입맛에 맞는 음식을 찾지 못해 단식을 지속할 수밖에 없었다”고 고백한 후 죽어버리고, 그의 역할을 표범이 대신한다. 반면 테칭 시에는 살아남았다. 다만 1970년대 중반부터 90년대 말까지 극단의 방식으로 예술의 본질, 그리고 예술과 삶의 관계를 풀어내고는 홀연히 사라졌을 뿐이다. 20세기의 위대한 행위예술가로 평가받고 있는 그는 더 이상 예술가가 아니며 동시에 예술가가 아닌 것도 아니다. 2010년대 초 뉴욕 모마 개인전, 구겐하임 그룹전, 2012년 광주비엔날레에 이어 2017년 베니스 비엔날레 대만관 작가로 선정되는 등 2000년대 들어 그의 작업이 꾸준히 조명받고 있지만, 테칭 시에의 이웃들은 노동자로 살고 있는 그가 예술가라고는 꿈에도 생각하지 못한다. 그래서 수년 전, 아무개 작가가 미술계에서 돌연 없어지는 것이 자신의 판타지라며 테칭 시에를 칭송했던 것이다.

베를린 신국립미술관뿐만 아니라 독일 전체에서 처음 선보인 테칭 시에의 개인전은 하필 세상에서 가장 비싼 작가이자 ‘국민 예술가’ 게르하르트 리히터의 전시 옆에서 열리고 있었다. 리히터의 전시장은 발 디딜 틈 없었지만, 테칭 시에의 전시장은 비교적 한산했다. 하지만 이 대비는 고약한 큐레이션이라기보다는 꽤 절묘한 장치로 읽혔다. 평생 회화를 실험하며 거장으로 우뚝 선 작가와 평생 자기 삶을 실험하며 스스로 잊히기를 택한 작가. 며칠 후 지상 최대의 아트페어인 아트 바젤에서 리히터의 회화 겸 조각 <스트라이프-타워>가 32억원에 판매되었다는 놀랍지도 않은 소식을 들을 때도, 어쩐 일인지 테칭 시에의 말이 내내 맴돌았다. “누구나 인생은 힘듭니다. 그래서 나는 작품을 다룰 때 적어도 슈퍼맨이 되지 않으려 노력했습니다. 그저 작품을 완성하려 했고, 예술과 삶에 대해 정의 내릴 수 있었습니다.”

테칭 시에는 전 생애를 통틀어 (고작) 여섯 개의 퍼포먼스 작업을 했다. 이름하여 <일 년 공연(One Year Performance)> 연작. 1978년 <Cage Piece>라는 부제의 퍼포먼스가 시작이었는데, 스튜디오에 1제곱미터 정도의 ‘우리’를 짓고는 그 안에서 일 년을 지내는 작업이었다. 우리 안에는 생존에 필요한 최소한의 도구, 침대, 담요, 싱크대, 양동이만 두었다. 지인이 음식을 갖다 주고 쓰레기를 치워주었다. 변호사는 철문을 걸어 잠그고 계약서로 밀봉했다. 말하기, 읽기나 쓰기, 라디오나 텔레비전 모두 금지된다는 내용이었다. 이 와중에도 3주마다 관객들은 갇혀 아무것도 하지 못하거나 하지 않는 문제의 예술가를, 마치 단식광대 구경하듯, 보러 왔다. 일 년 후 돌아온 변호사가, 작가가 우리를 박차고 나가지 않았음을 확인한 후 퍼포먼스는 종료되었다.

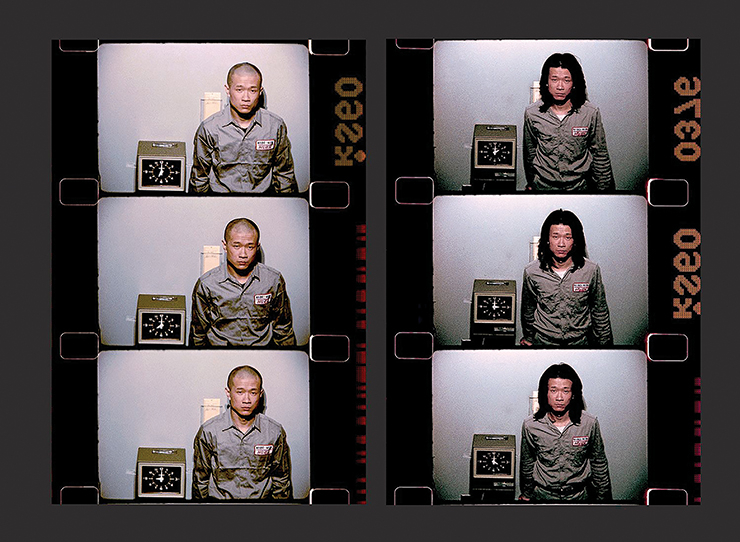

Tehching Hsieh, <One Year Performance>, 1980–1981, Still image form 16mm film. Copyright © 1981 Tehching Hsieh Courtesy the artist, Dia Art Foundation New York

이번에 본 작업은 두 번째 퍼포먼스 <Time Clock Piece>(1980~1981)의 결과물이다. 첫 번째와 비슷한 조건에서, 그는 한 시간마다 타임카드를 찍는 짓을 일 년 동안 했다. 전시장은 16밀리 카메라로 찍은 8천7백60장의 사진과 일 년의 세월을 6분으로 응축한 타임랩스 영상, 그리고 시간의 흐름을 물리적으로 증명하는 타임카드로 가득 채워져 있었고, 작가의 시간을 보고 느낄 수 있었다.(133번의 타임카드가 누락되어 있는데, 쓰러져 잤을 때와 건물의 전기가 끊겼을 때였다.) 이후의 ‘극한도전’은 더 점입가경이었다. 세 번째 <Outdoor Piece>는 야외에서만 일 년을 지내는 프로젝트였는데, 경찰에 체포된 몇 시간을 제외하고는 건물, 지하철, 심지어 텐트에도 들어가지 않았다. 네 번째 <Rope Piece>에서는 자기 몸과 여성 예술가 린다 몬테나의 몸을 2.5미터 길이의 끈으로 연결하고는 (어떤 성적 접촉 없이) 일 년을 함께했다. 다섯 번째 퍼포먼스 <No Art Piece>는 작가인 그가 예술에 대한 어떤 작업도, 행위도 하지 않는 것이었다.

지금 여러분이 생각하고 있는 게 맞다. 테칭 시에의 모든 작업은 미친 짓이었다. 중요한 건 이 미친 짓을 지속하기 위해 그가 혹독하리만치 엄격한 규칙 혹은 구조를 만들었고, 그 안으로 걸어 들어갔으며, 스스로를 감시했고, 자신이 보낸 시간을 펼쳐 파헤쳤다는 것이다. 활동 당시에도 작가는 대체 왜 이런 작업을 하는지, 어떻게 이것이 가능한지 식의 질문을 수없이 받았다. 그러나 “그 전의 삶은 이보다 더 어렵고 고단했기 때문”에 문제될 게 없었다. 대만에서 태어나 15명의 형제와 함께 자란 그는 그저 예술을 하고 싶었다. 아방가르드 미술의 중심지인 뉴욕으로 가기 위해 기꺼이 선원이 되었고, 미국에서 불법체류자가 되었으며, 그럼에도 살아야 했기에 설거지와 청소 일로 연명했다. 즉 아무런 정체성 없이, 세상에 없는 사람으로 스스로를 둔 것이다. “나는 불법적인 맥락에서 작업하는 것이 좋았습니다. 무서우면 아무것도 할 수 없어요. 당신은 위험을 감수해야 합니다. 저는 그냥 생각한 대로 행동한 것뿐입니다.”

예술가로 살고 싶다는 욕망을 인생 프로젝트로 발현한 계기는 어떤 미술이론이 아닌 바로 작가 자신의 경험이었다. 2층에서 뛰어내리는 ‘점프’ 프로젝트가 시작이었는데, 그때 발목이 부러졌다. 극도의 육체적, 정신적 인내를 발휘해야 했던 생애 첫 행위예술은 그로 하여금 예술 시간(art time)과 인생 시간(life time)이 자신의 퍼포먼스 안에서 완벽하게 합치하는 황홀경의 경험으로 이끌었다. 청소 일을 갔다가 돌아오고 다시 일하고 돌아오길 반복하면서, 스스로 삶에서 무엇을 찾고 있는지 생각했다. “내가 아무것도 생산하지 않았다 해도, 나의 작업은 아무것도 하지 않았을지언정, 열심히 시간을 허비한 겁니다. 우리 안에서 살 때도 웃을 수 있었어요. 이것이 거대한 농담이라는 걸 알고 있었기 때문입니다.” 예술과 인생이 오차 없이 하나 되는 순간, ‘삶을 살다(Doing Life)’와 ‘작업하다(Doing Art)’를 동의어로 삼은 자에게만 주어지는 시간. ‘점프’ 프로젝트의 후유증으로 50여 년이 지난 지금도 오래 걷지 못하는 작가의 상태가 예술과 삶을 분리할 수 없었던 자의 운명이라면 운명이다.

Ausstellungsansicht, «Tehching Hsieh. One Year Performance 1980-1981 (Time Clock Piece)», Neue Nationalgalerie, 1. April– 30. Juli 2023 © der Künstler / Foto: Florian Lampersberger | Near Future

시간은 세상 모든 예술가들에게 가장 공평한 소재이자 현대미술의 단골 소재이다. <날짜 회화>를 작업한 온 카와라가 대표적인데, 그는 오늘의 날짜를 캔버스에 그렸고, 그날의 역사적 사건을 기록한 신문을 함께 배치하기도 했다. ‘나는 일어났다’, ‘나는 갔다’, ‘나는 만났다’, ‘나는 살아있다’ 같은 문장을 캔버스에 옮기는 것도, 읽은 책, 지나친 장소, 만난 사람 등을 기록하는 것도 흘러가는 시간 곳곳에 ‘예술의 핀’을 꽂는 그의 주된 작업 방식이었다. 온 카와라가 신실한 생활인으로서 하루하루를 수행적으로 기록했다면, 그 시간을 통째로 자기 인생에 문신처럼 새긴 테칭 시에는 보다 ‘시지프스’적이다. “시간을 낭비하다 보니 점차 시간을 낭비한다는 것의 개념이 생겼고, 마침내 시간을 낭비하는 주체가 될 수 있”게 되기까지, 문신한 자리에 피가 흘렀고 진물이 났으며 새살이 돋았다. 그의 예술에서는 시간을 기록한다는 낭만 대신 시간을 살아낸다는 생존이 먼저다.

“저는 매번 그곳에서 일 년 동안 24시간을 살았습니다. 그것이 바로 삶입니다. 심장박동이 계속되는 삶 말입니다. 제 작품은 삶에 대한 다양한 사고방식을 보여줍니다. 인생은 시간을 보내는 것이고, 자유로운 사고입니다. (중략) 예술세계에서도, 현실에서도 저는 아웃사이더였습니다. 하지만 저는 고독이 존재의 본질을 이해하고 반응할 수 있게 해준다고 믿었습니다.”

이번 전시를 기획한 베를린 신국립미술관의 디렉터 클라우스 비센바흐(Klaus Biesenbach)는 “테칭 시에의 작업은 자기 한계와 존재 인식, 그리고 인간의 조건에 대한 엄격하고 극단적인 탐구”라고 정의한다. 작가 역시 자유를 얻기 위해, 인류가 그랬듯, 세상에 등돌리고 스스로를 가두는 고행을 감수하지만, 본인 작업이 인내나 존재의 고통으로 읽히기를 원하지는 않는다. 현대미술가들에게 삶의 지혜를 얻고자 하는 이들은 질문을 쏟아내겠지만, 역시나 부질없는 짓이다. “혹자들은 오늘 어떻게 시간을 보낼 것인지 물었습니다. 나는 하루를 어떻게 보내야 할지 스스로에게 절대 묻지 않습니다. 나는 죽을 때까지 그냥 시간을 보낼 겁니다. 하지만 어제가 지났다는 것을 알고, 오늘을 보낼 거라는 자신감을 얻고, 내일을 보낼 수 있기를 희망합니다. 그것이 내가 답할 수 있는 전부예요. 예술을 하는 게 아니라(Doing Art), 그냥 인생을 하는 겁니다(Doing Life). 영적인 메시지도 아니고, 어떻게 시간을 보내야 할지 좋은 방법에 대한 이야기는 더더욱 아닙니다.”

대망의 여섯 번째 퍼포먼스 <Thirteen Year Plan>은 은유로 점철된 그의 인생작이다. 작업 계획서에는 이렇게 쓰여 있다. “나는 13년의 시간을 갖는다. 나는 그동안 작업을 한다. 나는 이것을 세상에 공개하지 않을 것이다. 이 계획은 1986년 12월 31일에 시작되어, 1999년 12월 31일까지 계속된다.” 30대 중반에 시작한 이 프로젝트를 40대 후반에 끝낸 후, 그는 단 두 문장이 쓰인 종이를 작업시랍시고 내놓았다. ‘나는 생존했다. 1999년 12월 31일을 지났다.’

그리하여 우리는 테칭 시에가 13년 동안 어떤 작업을 했는지는 알 도리가 없다. 다만 수십 년 전 그가 인생을 제물 삼아 추상화한 삶의 반복성이, 지금의 삶에서도 끈질기게 이어지고 있다는 건 안다. 아무것도 하지 않은 채 그저 시간을 살아낸 그의 예술은 인간으로 존재하기 위한 조건을 역설한다. ‘시간을 낭비한다’에 현대사회가 주입한 옳고 그름의 가치를, 그는 일거에 소멸시킨다. 늘 의미가 넘치는 시간으로 삶을 채우고자 분투하던 나는 하루하루 숨 쉬며 살아간다는 자체의 위대한 예술성을 체험한다. 예술가는 어리석을만치 절박하게 자기 생을 내던졌고, 덕분에 늘 석연치 않은 혐의에 시달리던 문제적 진실을 생생하고 정직하게 증명했다. ‘삶이 곧 예술’이라는 것을.

Credit

- 글/ 윤혜정(국제갤러리 이사, <나의 사적인 예술가들> <인생, 예술> 저자>

- 에디터/ 손안나

- 사진/ ⓒ Neue Nationalgalerie

- 디지털 디자인/ GRAFIKSANG

2025 겨울 패션 트렌드

#겨울, #윈터, #코트, #자켓, #목도리, #퍼, #스타일링, #홀리데이

이 기사도 흥미로우실 거예요!