ART

세계에서 가장 안 지루한 미술관 관장, 캐롤린 크리스토프-바카르기예프

경계를 허무는 큐레이팅 캐롤린 크리스토프-바카르기예프

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

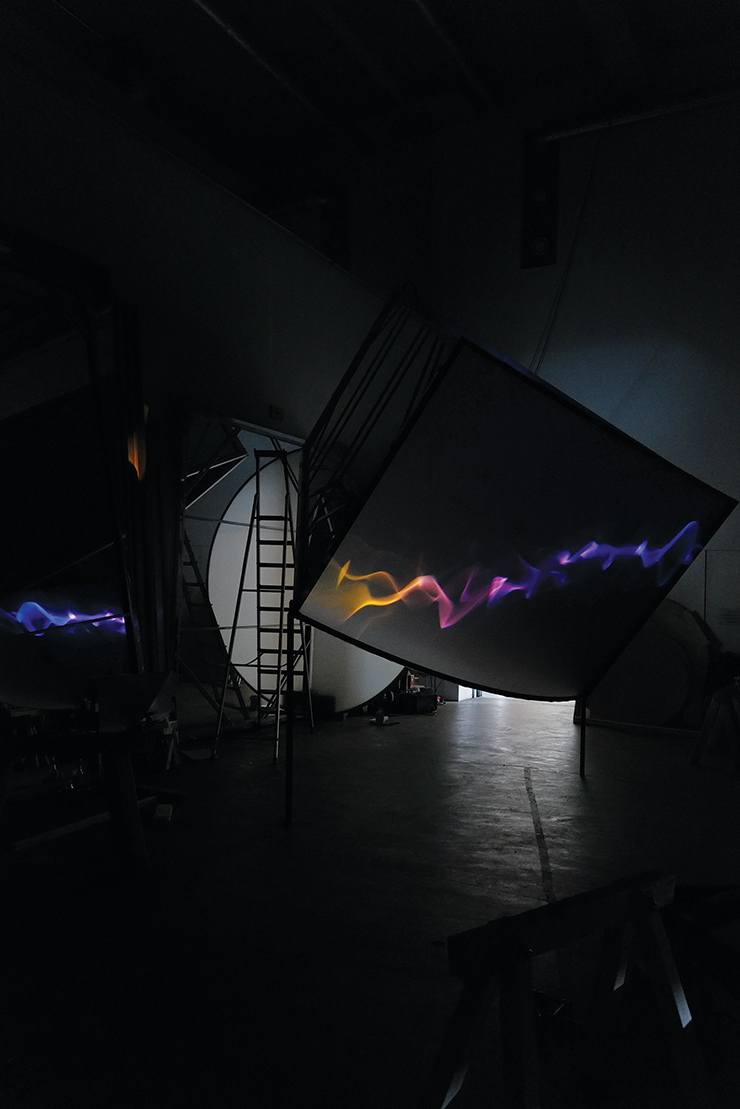

제14회 이스탄불비엔날레에서 아르헨티나 예술가 아드리안 빌라 로하스(Adrián Villar Rojas)가 선보인 설치 작품 <The Most Beautiful of All Mothers>.

당신이 말한 대로 여성 예술가에 대한 언급조차 드물던 1970년대에 미술사를 전공하고 여성 큐레이터가 손꼽힐 만큼 드문 시절부터 ‘큐레이팅’을 업으로 삼아왔다.

미술 비평을 쓰는 것보다 세상을 바라보는 시각을 물리적인 모형으로 만드는 게 더 흥미롭다고 판단했기 때문에 큐레이터로 일하게 됐다. 당시 나는 전시가 텍스트보다 실천적이고 현대적인 언어라고 여겼다. 약 10년 전쯤부터 모든 사람이 ‘큐레이팅’이라는 단어를 사용하기 시작하면서 더는 그 단어를 쓰지 않게 됐다.(웃음) 요즘은 플레이리스트, 프로슈토 등을 큐레이팅하지 않나. 대신 ‘초안’이라는 말을 즐겨 쓰는데, 내가 생각하는 초안(Draftsmanship or Draftswomanship) 작업이란 현재를 이해하고 미래를 예측하는 데 도움이 되는 예술작품을 통해, 세계의 모델을 가설화하는 일이다.

총감독을 맡은 2015년 이스탄불비엔날레의 타이틀은 ‘소금물: 생각 형태의 이론(SALTWATER: A Theory of Thought Forms)’으로, 소금이라는 기초과학 분야의 물질을 예술과 결부시킨 점으로 주목받았다. “예술계에서 ‘예술 분야는 더 이상 존재하지 않는다’”라고 말하기도 했는데, 구체적으로 어떤 의미인지 알려준다면?

예술이 예술가, 컬렉터, 미술평론가, 큐레이터, 미술관으로 구성된 폐쇄적인 시스템이라는 생각은 현장에 있지 않은 사람들이 흔히 가지는 외부의 시선일 뿐이다. 전시 현장에는 다양한 입장과 비전, 목표가 존재하며 '예술'이라는 단어는 학구적인 화가의 그림에도 붙일 수 있고, 액티비스트의 프로젝트에도 붙일 수 있는 부유하는 기표와도 같다. 또, 요즘 같은 창조적인 자본주의와 머신러닝 시대에 개인은 더욱 독특하고 창의적인 활동을 장려받고 있고, 누구나 예술가가 될 수 있게 되었다. 즉, 지금까지 예술계로 정의된 하위 집단을 예술계라 여기는 게 어떤 의미인지 돌아보자는 얘기다.

카스텔로 디 리볼리에서 열린 올라퍼 엘리아슨의 전시 «Trembling Horizons» 전경. Photo: Tegan Emerson, ⓒ Studio Olafur Eliasson

도큐멘타 13을 포함해 대규모 전시를 총괄하는 일과 개별 기관의 수장으로 전시를 기획하는 일. 어떤 관점의 차이가 있나?

나는 팀으로 일하는 걸 좋아하기 때문에 도큐멘타를 위해 일할 때 팀원들을 ‘요원’이라 부르기도 했다. 비밀 요원이라는 뜻도 있지만 화학 반응을 만들어내자는 의미에서도.(웃음) 미술관은 전시를 조직하는 장소이기도 하지만, 미래에 남을 유산을 위해 거의 인위적인 방식으로 현재의 예술을 수집하는 곳이기도 하다. 미술관에서 일하는 건 끊임없는 시간 여행과 비슷하다.

전시 공간 안에서 작품을 배열하거나 구성할 때 가장 중요시 여기는 점은 무엇인가?

예술작품의 캡션 라벨에는 물리적 또는 가상의 재료를 기재하지만, 그것이 대중에게 정서적, 신체적, 지적 경험으로 가닿기 위해서는 그 이상이 필요하다. 이때 설치의 마법이 필요하다고 생각한다. 제대로 배치하지 않은 작품은 상자 안에 보관되어 비활성화 상태에 빠지는 것과 다름없다. 큐레이터는 자신의 내면을 들여다보며, 작품을 마주했을 때 모든 주관적인 감각을 동원해 나와 작품 사이의 거리, 조명, 높이 같은 요소를 결정하고 관람객과 연결된 경험을 불러일으키기 위해 몰두해야 한다. 명백한 규칙은 없다.

기획전 «Artists in a Time of War»에서 공개된 아프가니스탄 예술가 라흐로 오마르자드(Rahraw Omarzad)의 커미션 작품.

미국에서 태어나 이탈리아에서 공부하고 독일, 호주, 튀르키예 등에서 머물며 활동해왔다. 국경과 국적은 예술에 있어 어떤 의미를 지닌다고 생각하나?

예술은 국경을 뛰어넘을 수 있지만, 안타깝게도 오늘날 국적은 중요한 의미를 지닌다. 디지털 시대에 사람들은 자신의 뿌리를 찾으려 하고, 예술 안에서의 정치적 이유로도 출신 국가는 중요하다. 그건 전통 예술계에서 논의되어온 민족주의라기보다 디지털 세계에서 새롭게 재편되는 국제주의라 볼 수 있다. 나는 수학자가 수학을 생각하는 일과 비슷하게 예술을 생각하려 한다.

큐레이터가 되기 위해 가장 필요한 자질은 무엇인가?

과대망상과 겸손함을 동시에 갖는 것. 넓게 생각해야 하지만 끊임없이 모든 아티스트와 과거로부터 경청하고 배워야 한다. 마르쿠스 아우렐리우스(Marcus Aurelius)를 읽으면 도움이 된다.

철학, 인류학, 민속학, 과학을 넘나들며 연구하는 당신을 요즘 사로잡는 화두는 무엇인가?

두 주제에 몰두하고 있는데, 하나는 토착 지식에 대한 관심이고 다른 하나는 디지털 예술세계에 관해서다. 둘의 관계는 마치 로마제국 말기, 영지주의(Gnosticism)와 아랍 문명이 발전하면서 지중해 국가에 고대의 특정 지식이 몇 세기 동안 지배적이던 상황과 비슷하다고 생각한다. 나는 디지털 세계의 선구자들을 영지주의자들과 유사하게 여긴다. 둘 다 특정 지식을 코드화하기 때문에 대중이 이해하기 어렵다는 공통점이 있다. 또 다른 관심사는 기후위기와 관련해 종말론적이고 허무주의적인 태도에서 벗어나는 방법이다. 정치, 산업, 문화 전반에서 변화가 있다면 10년 이내에 화석 연료를 없애는 게 가능할 거다. 그렇게 가정해보면, 예술계에는 더 이상 인류세나 에코 에너지 같은 주제가 논의되지 않을 것도 같다. 그 사실이 나를 놀랍게 한다. 올해 카스텔로 디 리볼리에서의 마지막 프로젝트는 예술가, 철학자, 문화이론가, 사회학자, 핵물리학자들과 함께 이러한 가능성을 탐구하는 학제 간 컨퍼런스인 ‘에너지 문화-핵의 지평(Energy Cutlures - Nuclear Horizons)’이다. 이러한 종류의 행사는 세계 최초다.

살면서 보았던 전시 중 당신의 뇌리에 가장 깊이 각인된 전시는?

앞서 도큐멘타 10을 이끈 유일한 여성 총감독 캐서린 데이비드(Catherine David)의 전시. 어리석음이 예술계를 장악하던 시절에 지성을 되살린 사건이었다.

올해 11월 19일까지 카스텔로 디 리볼리에서 전시되는 기획전 «Artists in a Time of War» 전경. 전쟁을 경험한 39인의 여성 예술가들의 작품 1백40여 점을 선보인다.

물리적인 제약 없이, 또 아티스트의 생존 유무와 상관없이 전시를 기획한다면 어떤 모습일지 상상해본 적 있나?

선형적인 역사를 믿지 않기에 생존하지 않는 예술가들을 전시에 포함시키려고 상상하는 편이다. 또 물리적인 공간을 넘어선 시도도 해왔는데, 신학과 신경과학에 조예가 깊은 캘리포니아 출신의 최면술사 아티스트 마커스 루티엔스와 함께 몇 차례 관람객에게 최면을 거는 작업을 진행한 바 있다. 도큐멘타 13에서는 1백 일 동안 1천7백 명에게 최면을 걸어 실제 작품 없이 사람들의 머릿속에 상상 속 전시를 열어보려 했다. 놀랍게도 최면에 걸린 관람객의 대부분이 실제 전시에서 작품을 본 것처럼 기억했다. 또, 2024년에 비플과 함께 메타버스와 ‘초월성’을 연결한 주제로 전시를 준비 중이다. 대부분의 사람들은 가상공간을 가상현실이라는 키워드와 연관시키지만, 인류의 역사를 보면 언제나 신들의 공간이나 어떤 초월적인 공간이 우리가 머물고 싶은 현실이라 느끼는 장소가 되어주었기 때문이다.

궁극적으로 무엇이 당신을 이렇게 오랜 시간 예술세계에 머물게 만드나?

자유. 한물간 개념이다. 그래도 예술계에서 일하며 나는 끊임없이 자유를 느끼고, 사회 규범을 따라야 할 의무를 덜 느끼게 해주는 예술가와 작품을 만나게 된다. 그 덕분에 전 세계를 돌며 모든 것은 상대적이고, 절대적 진리는 없으며 변화와 변형이 우리에게 무한한 가능성을 제공한다는 사실을 깨달을 수 있었다. 미래에 나타날 새로운 세계나 삶의 방식, 제도에 대해 예측하고 암시를 제공하는 예술가를 찾는 일이 나의 일이라는 게 무척 흥미롭다. 잘만 해독해낸다면, 내게 예술세계는 하나의 위대한 공상과학소설 같다.

안서경은 <바자>의 피처 에디터다. 일상이 답답할 때마다 예술 안에서 자유를 느낀다는 캐롤린의 말을 떠올릴 것이다.

Credit

- 글/ 안서경

- 사진/ ⓒ 카스텔로 디 리볼리

- 디지털 디자인/ GRAFIKSANG

2025 겨울 패션 트렌드

#겨울, #윈터, #코트, #자켓, #목도리, #퍼, #스타일링, #홀리데이

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

하퍼스 바자의 최신소식