LIFESTYLE

지금 주목해야 할 공예 & 디자인 갤러리

그 사물이 그곳에 놓인 이유는 무엇일까? 고유한 시선을 발견하며 사물과 새롭게 관계 맺는, 지금 서울의 공예 및 디자인 공간들.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

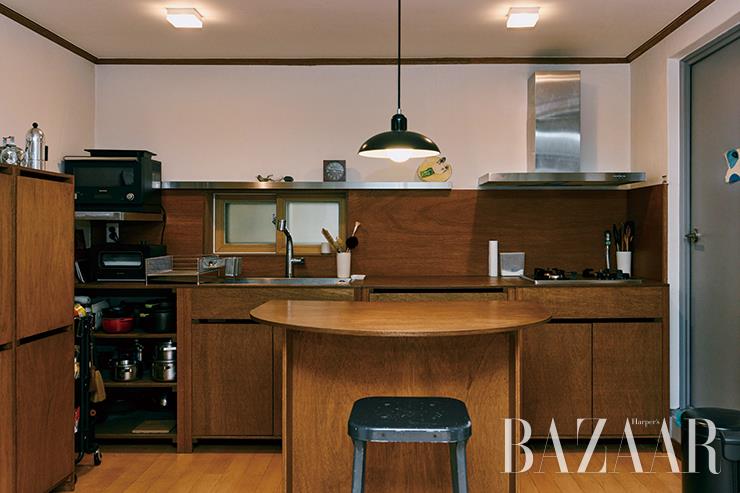

디자인 가구를 독해하는 일

서울시 서대문구 모래내로17길 59-6

일주일 남짓 갤러리로 변신하는 집. 임나리 대표는 동시대 한국 디자이너들의 가구를 자신의 집으로 들여 전시를 연다. 디자이너들의 언어를 정확히 독해하며, 카피로 넘쳐나는 시장에서 사물을 바라보는 선명한 지침서가 되길 바라며.

디자인 가구라는 영역 2000년대 독립출판시장 플랫폼이 커졌듯, 몇 년 사이 사람들이 시각문화를 경험하는 전반적인 라이프스타일 수준이 무척 높아졌다. 특히 부피가 크고 가격이 싸지 않아 변화가 더딜 것이라 생각한 가구 디자인에까지 방대한 관심이 미치는 현상은 20여 년 가까이 에디터와 기획자로 가구와 공간을 취재해온 내게도 무척 신기했다. 디자인 스튜디오의 SNS 팔로어 수가 무척 높은 것만 보아도 알 수 있지 않나. 두 번째 전시의 디자이너 전산의 경우 팔로어 수가 4만 명이 넘는다. 한국 디자이너들이 자신의 목소리를 내고 그걸 흡수하는 이들이 늘었고, 디자이너가 왜 이걸 만들었는지, 디자인사에서 어떤 레퍼런스에 영향을 받았는지에 대해 안내가 필요한 시기가 되었다고 생각했다.

전시의 기준 동시대 한국 디자인사의 흐름에서 중요한 기점을 만든 작가들을 선정했다. 이광호 작가의 경우 2006년경 영 디자이너를 조명하는 전시에서 만났는데, 그처럼 금속공예를 전공하고 비슷한 타이 기법을 활용하는 작가는 많았다. 하지만 이렇듯 오랜 시간 깊게 파고드는 작가는 드물다. 디자이너의 정체성이 브랜드의 정체성을 앞선 전산, 협업의 주도권을 디자이너의 영역으로 끌어들인 스튜디오COM 등도 같은 맥락에서 다루게 됐다.

유일한 디자인의 가치 가구 디자인은 1mm만 다르게 만들어도 디자인 특허에서 벗어나 카피가 아니게 된다. 그렇기에 심지어 디자이너조차도 쉽게 카피해도 된다고 생각하는 이들이 많다. 가구는 어떤 재료와 각도, 짜임새에 의해서 만들어진 건지 얼핏 눈으로 봐서는 이해할 수가 없다. 그렇기에 레퍼런스의 타당성과 모방을 구분하고 싶고, 더 많은 이들이 원본성의 가치를 알게 되기를 바란다. 그동안 책을 만드는 에디터로서 수렴하는 콘텐츠를 만들다가 전시를 여니 많은 사람들에게 퍼뜨리는 발산의 에너지가 있는 콘텐츠의 재미를 깨닫게 됐다. 한국 디자이너들과 다양한 이야깃거리를 만들어내면 좋겠다.

세 개의 시선이 섞일 때

서울시 종로구 윤보선길35 2층

냉동창고처럼 생긴 철제 문을 밀고 들어서면 천장에 거꾸로 매달린 의자들이 시선을 붙든다. ‘Things and curated things’라는 이름처럼 식물, 철제 선반, 의자와 같은 사물이 한눈에 이해하기엔 어려운 질서를 따라 자리한 곳. 공간 디자이너 김기석, 건축 큐레이터이자 원예가 정성규, 컬렉터 송태영. 1980년대 도서관으로 쓰던 건물을 개조해 완성한 탁트의 쇼룸이다. 이곳에서는 건축 및 디자인에 관심을 둔 이들과 컬렉터의 소장품을 판매하기도 하고 비슷한 취향의 온도를 가진 이들과 공간을 매개로 실험을 모색하기도 한다. 매주 금요일과 토요일 공간을 방문객들과 공유한다.

공간의 배치 송태영 컬렉터라면 물건을 창고에 두지 않는 이상 가장 효율적으로 보관할 수 있는 방법에 대한 고민에 자주 사로잡힌다. 시각적으로 보기 좋으면 말할 것도 없고. 텍타의 체어들은 다리 형태가 동일한 디자인이 돋보이기 때문에, 기석 씨가 거꾸로 매달아서 보관할 수 있는 법을 제안했다. 정형화된 시선을 벗어나 구조를 다방면에서 볼 수 있는 해답이 되었다.

수집의 묘미 송태영 꾸준히 가구를 수집해오면서 내가 터득한 컬렉팅 비법을 꼽자면, 작가의 시간을 나 혼자 상상하고 추적하는 재미를 즐기는 것이다. 이 작가는 왜 작업 방식에 변화가 있었을까? 왜 비슷한 디자인을 그만두었을까? 그렇게 스스로 질문하고 이야기가 쌓이면서 나만의 시야가 생긴다. 색다른 디자인을 찾는다면, 디자이너가 전시를 할 때 쓰는 전시용 가구를 눈여겨볼 것. 가정에서 쓰는 목적을 지닌 가구가 아니라도 내가 마음에 드는 디자인이면 구입해 쓴다. 옷장이나 용도를 알 수 없는 가구이지만 수납장으로 쓰는 식이다. 우리 집에는 천장을 딱 1cm 남겨둔 높이의 조명도 있다.(웃음) 2~3주 정도, 주기적으로 사무실과 집 안 가구의 배치를 의도적으로 바꾸면서, 같은 물건이라도 다른 형태를 보는 법을 깨닫게 됐다. 그런 형태가 집의 리듬을 다르게 만든다.

사물을 달리 보며 정성규 두 개의 전시를 기획 중인데, 우선 건축사진집을 보여줄 수 있는 방식에 대해 이야기 나누고 싶다. 건축사진집을 낯설게 느끼는 이들이 많은데, 그 책이 공간 안에 어떻게 놓일지에 대해 보여줌으로써 공간 안에 공간을 담은 사진이 있는 상황을 제안하고 싶다. 다음 전시로는, 우리와 취향이 전혀 다른 디자이너의 사물을 보여줄 수 있는 전시를 기획 중이다.

우리를 나타내는 키워드 적층과 과정.

풍경을 닮은 공예

서울시 중구 정동길33 203호

덕수궁 돌담길을 걸으며 한번쯤 눈에 담았을 법한 오래된 건축물, 신아기념관. 좀처럼 안으로 발길이 닿지는 않는 건물 안에, 지난 3월 젊은 감각의 공예 갤러리가 문을 열었다. 한 폭의 회화 같은 전시를 열며 동시대적인 감성과 취향으로 한국의 미감을 펼쳐낸다.

풍경 같은 전시 개관전으로 «Covered In Fog»라는 주제로, 분청 기법을 따르는 도예가 3명의 그룹전을 열었다. 자작나무 숲에서 영감받아 분청 조각을 재료 삼는 박성욱 작가, 주황색 반점이 박힌 ‘모미지’ 기법을 따르는 김상만 작가, 페인트처럼 유약이 남아 색다른 느낌을 주는 분청 달항아리를 만드는 김진규 작가까지. 안개가 덮인 듯한 회화적인 풍경이 떠오르는 것에서 착안해 각기 다른 개성의 세 작가를 아우르는 전시였다. 두 번째 전시는 나무를 태워 목공예 작품을 만드는 박홍구 작가의 작품을 선보이는데, 전시명은 불의 흔적에서 착안해 «Fire Flower»라고 지었다. 처음으로 작가의 ‘추상탄화’를 선보이게 됐다. 공예 전시를 보면 작품명과 캡션만 쓰여있는 것이 늘 아쉬워 에디터, 포토그래퍼와 함께 작가의 스튜디오를 방문해 섬세한 이야기를 담은 리플렛도 만들었다.

Credit

- 에디터/ 안서경

- 사진/ 윤미연

- 디지털 디자인/ GRAFIKSANG

Celeb's BIG News

#블랙핑크, #스트레이 키즈, #BTS, #NCT, #올데이 프로젝트, #에스파

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

하퍼스 바자의 최신소식