ART

하이디 부허가 벗겨낸 것

과거와 관습, 강요로부터의 해방을 실천했다. 오직 자신만이 할 수 있는 예술적 방법론으로

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

하이디 부허, <빈스방거 박사의 진찰실>, 크로이츠링겐 벨뷰요양원, 1988, 거즈, 부레풀, 라텍스, 360x525x525cm.

공간은 피막, 피부

작가가 이 작품을 제작한 1978년 당시 스위스 가정의 생활공간은 성별에 따라 명확하게 나뉘어 있었다. 서재는 집안의 경제를 책임지는 가장의 공간이고, 부엌은 살림을 돌보는 아내의 공간이었다. 부허는 전통적인 가부장제 가족 구조를 여실히 보여주는 집의 공간과 사물을 ‘스키닝(skinning)’했는데, 특히 아버지의 서재를 다룬 <신사들의 서재 스키닝>(1978)은 그 작업 과정을 14분짜리 16mm 필름으로 남겼다.(이번 전시의 강렬한 포스터는 바로 이 작품의 스틸 컷이다.)

작가가 고안한 ‘스키닝’은 기존 공간과 사물에 거즈 천과 라텍스를 이용하여 새로운 표면, 즉 ‘피부’를 만들고 그것을 다시 떼어내는 부허만의 독창적인 조형언어이자 행위예술이다. 이번 전시를 만든 문지윤 프로젝트 디렉터는 스키닝이라는 하이디 부허만의 방법론에 관해 설명하며 영상작품으로 전시를 시작한 이유를 밝혔다. “하이디 부허는 구도, 의상 등을 미리 설계해서 작업 과정을 영상작품으로 남겼어요. 부허의 작품 세계에서 영상이 매우 중요한 부분을 차지한다고 볼 수 있는데 그렇기에 화질이 썩 좋지 않음에도 조각과 병치했습니다. 화면 속에서 작가는 건축 면에 접착제 바른 거즈 천을 덮고 액상 라텍스를 발라 말린 뒤 굳어지면 이를 벗겨냅니다. 부허는 스키닝 기법 설치 작업을 ‘피부를 생성하는 행위’로 명명했어요. 작가에게 ‘피부’란 세계와 만나는 인터페이스로서 한 사람의 기쁨과 고통, 행복과 불편함을 담고 있는 기억의 감각적 창고였어요. 피부를 생성하고 떼어내 조각으로 제시하는 부허의 이러한 행위는 공간에 내재한 딱딱하고 억압적인 사회 질서를 부드러운 것, 움직이는 것, 유동적인 것으로 변신시키고자 하는 의도를 지니죠. 이때 자신의 무게를 실어서 씨름하는 순간들이 생생하게 기록된 영상을 보면서 그 모습 자체로 저항을 표현하는 퍼포먼스라는 것을 알 수 있습니다.”

하이디 부허, <안나 만하이머와 타겟>, 1975, 텍스타일, 라텍스, 종이, 자개 안료, 213x200x3cm. 제공: 하이디 부허 에스테이트

이번 전시는 1970~80년대 제작된 하이디 부허의 주요 작품 뿐만 아니라 초기 드로잉 및 실크 콜라주 작업, 작가 관련 영상기록 및 다큐멘터리 등, 1백30여 점의 작품을 소개하는 대규모 회고전이다. 전시는 연대기적 방식을 따르지 않고, 작품 전체를 ‘공간’과 ‘몸’으로 구분하여 부허의 작품 세계를 재구성해 선보인다.

전시실 중앙에는 가로세로 5m가 넘는 스키닝 작품 <빈스방거 박사의 진찰실>(1988)이 바닥에서 들어 올려진 채로 공간을 장악하고 있다. 원래는 뽀얗게 보였던 이 작품은 세월에 따라 메이플 시럽처럼 색상과 채도가 변했는데 균일하지 않아 다소 괴기스러운 느낌을 준다. 진찰실은 스위스 크로이츠링엔의 벨뷰요양원에 있던 곳으로, 1988년 작가가 방문했을 때는 이미 주인 없이 버려진 상태였다. 스위스 정신의학자 루트비히 빈스방거는 지그문트 프로이트와 함께 활동했으며 벨뷰요양원은 빈스방거 가문이 4대에 걸쳐 운영한 시설이었다. 이 진찰실에서 프로이트는 ‘안나 O.’라는 환자를 치료해 <히스테리아 연구>(1895)를 출간했다. <꿈의 해석>(1900)과 더불어 프로이트의 가장 유명한 대표작으로 꼽히는 이 책은 이후 서구 지성계에 엄청난 영향을 미쳤다. “‘히스테리아’라는 진단명은 그리스어로 ‘자궁’을 의미합니다. 어원에서 알 수 있듯이 히스테리아는 여성들만 걸리는 질병이라는 편견과 혐오가 내포된 단어였어요. 물론 빈스방거와 프로이트는 이를 믿지 않았지만 여전히 히스테리를 여성의 성적 에너지와 관련된 문제라고 생각해 여성을 성적 대상화하고 혐오하는 것과 상응하는 입장을 보였습니다.” 당시 남성 전문의에 의해 잘못 진단된 여성 환자들은 제대로 치료받지 못하고 요양시설로 보내졌고, ‘안나 O.’라는 환자명으로 책에 등장했던 베르타 파펜하임은 훗날 여성인권운동가로 활동했다. <빈스방거 박사의 진찰실>은 문 손잡이는 물론 창문틀, 라디에이터까지 그대로 새겨진 일종의 네거티브 표면으로 시각과 촉각을 동원해 감상할 수 있는 작품이다. “마치 무의식에 새겨진 이야기들을 표면으로 끄집어내는 정신분석처럼 하이디 부허는 이 공간이 지닌 역사를 표면으로 새겨내 조각으로 제시합니다.”

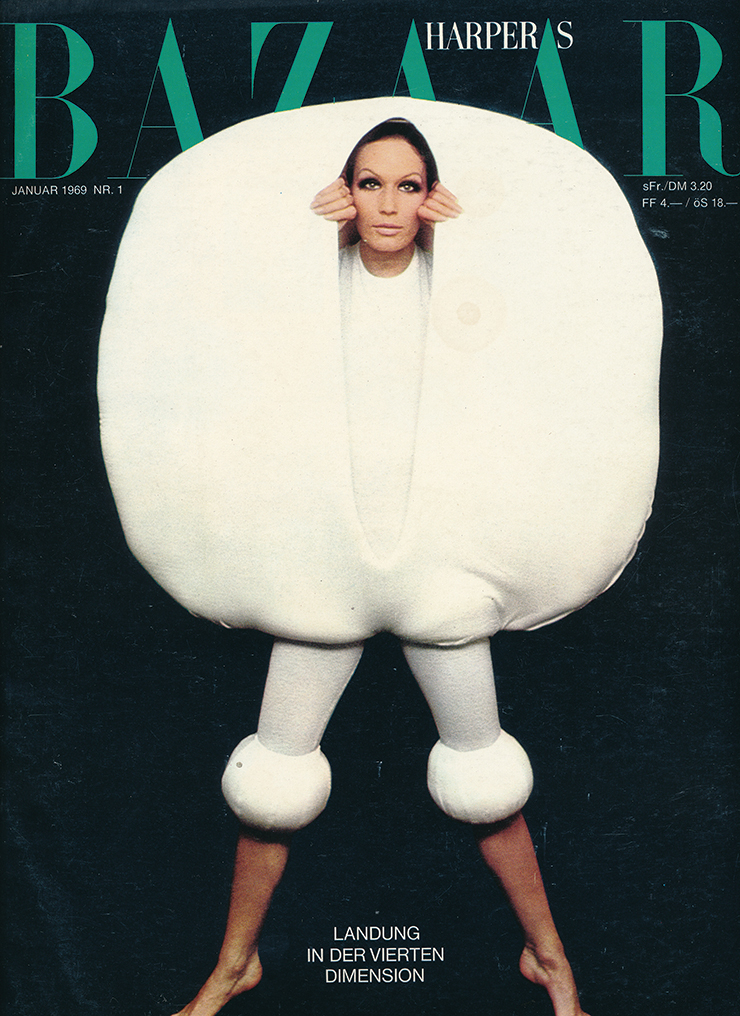

하퍼스 바자 독일 창간호(1969년 1월호) 표지에 소개된 <랜딩스 투 웨어>. Courtesy of The Estate of Heidi Bucher

변화는 해방

하이디 부허, <랜딩스 투 웨어(Landings to Wear)>, 1969-1971, 뉴욕에서 칼 부허와 함께. 이미지 제공: 하이디 부허 재단

<인디고, 메이요와 함께 몸을 감싼 하이디 부허>, 캘리포니아 산타바바라 할리우드 힐, 1972. 이미지 제공: 하이디 부허 에스테이트

안동선은 컨트리뷰팅 에디터다. 세실리아 알레마니의 베니스 비엔날레 <The Milk of Dreams>와 이숙경의 광주 비엔날레 <물처럼 부드럽고 여리게> 그리고 하이디 부허의 작품 세계를 관통하는 ‘변화’의 메시지를 계시처럼 받아들이며 오늘도 우왕좌왕 살아간다.

Credit

- 글/ 안동선

- 사진/ 아트선재센터 제공

- 디지털 디자인/ GRAFIKSANG

Celeb's BIG News

#블랙핑크, #스트레이 키즈, #BTS, #NCT, #올데이 프로젝트, #에스파

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

하퍼스 바자의 최신소식