꼭 가봐야 할 전국의 미술관

특정 지역과 함께 호흡하는 미술관 순례에는 특별한 즐거움이 있다.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

사진/ 대구미술관 제공. Daniel Buren, <Like Child's Play>, 2014, Photo-souvenir: Comme un jeu d’enfant, travail in situ, dam, Daegu, july 2022. Detail. ©Daegu Art Museum

사진/ 대구미술관 제공. Daniel Buren, <Like Child's Play>, 2014, Photo-souvenir: Comme un jeu d’enfant, travail in situ, dam, Daegu, july 2022. Detail. ©Daegu Art Museum

«다니엘 뷔렌»전

2019년 광화문 동아미디어센터 16개 층의 창문에 컬러 필름을 부착해 8가지 색으로 서울 도심을 물들였던 조형예술가 다니엘 뷔렌. 이번에는 대구미술관의 어미홀과 1전시실을 각양각색으로 수놓고 있다. 먼저 어미홀에 전시된 그의 대표작 <어린아이의 놀이처럼>은 아이들에게 친숙한 커다란 블록으로 공간(40미터 길이)을 가득 채우고 있다. 사면체, 정육면체 등 기하학적 모양의 오브제들이 드림랜드를 창조해낸다. 호기심을 자아내는 미로에 이끌리듯 오브제와 오브제(혹은 오브제와 빈 공간) 사이를 즐겁게 거닐 수 있다. 특히 어미홀은 상부가 열린 구조라서 2층에서 작품을 내려다볼 수 있다. 1전시실에서는 초창기의 평면작업(1980년대 작품)과 최신 설치작품을 나란히 선보이고 있다. 뷔렌의 다양한 작품들이 한 공간에서 오손도손 대화하는 분위기다. “작품은 서로 갈등해야 기능한다”는 그의 신조대로 대구미술관에서만 볼 수 있는 시도다. 2015년 이후에 만들어진 입체 작품은 거울 혹은 플렉시글라스를 사용하고 있어 작품 안에 관람객의 모습이나 건너편의 작품이 부분적으로 비춰진다. 처음엔 색의 조화에 놀라고 다음엔 평면이 아니라 입체라는 점에 주목하게 된다. 그러다 작품 안에 보는 이의 모습이 일부 담기는 것을 보고 홀연 깨닫게 된다. 즉 관람객이라는 외부적인 요소가 작품을 완성시키는 작업이다. 뷔렌의 파란만장한 예술세계를 담은 6시간 반짜리 영상 <시간을 넘어, 시선이 닿는 끝에> 또한 편안한 공간에서 관람할 수 있다. 색과의 교감은 내년 1월 29일까지 계속된다.

사진/ 미래농원(mrnw) 제공

«The Border: 경계를 건너는 법»

요즘 대구에서 가장 눈여겨봐야 할 장소는 조경수 농원을 복합문화공간으로 탈바꿈한 미래농원(mrnw)이다. 황토색 노출 콘크리트가 돋보이는 건물은 브릭웰(그라운드시소 서촌)을 설계한 건축사 사무소 SoA의 솜씨로 트레이드마크처럼 아담한 중정을 품고 있다. 인파 속에서 자칫 맛집 탐방처럼 즐긴 후 발길을 돌리기 십상인데, 카페와 소나무정원만 이용했다면 단언컨대 미래농원의 진가를 맛보지 못한 것이다. 미래농원과 온전히 교감하고 싶다면 반드시 개관전 «The Border: 경계를 건너는 법»을 체험해야 한다. 건물은 기다란 타원형과 직사각형 건물 두 동으로 구성되어 있다. 먼저 카페와 전시장을 이용하는 고객에 따라 입구가 나눠져 있는데, 전시를 보는 관람객은 타원형 건물을 돌아서 천천히 산책하듯 전시장에 들어간다. 전시가 시작되는 타원형 건물은 양끝에 쌍둥이 정원을 숨기고 있다. 마치 비밀의 정원처럼 전시를 보는 이에게만 허용된 공간이다. 성립 작가가 유리 벽면에 부착한 거대한 사람과 나무들이 정원과 대화하듯 어우러져 있다. 성립의 드로잉, 설치작업(<샹들리에>)과 텍스타일 디자인 스튜디오 파이브콤마의 작품이 향수 브랜드 딥티크의 향기와 함께 전시를 완성한다. 타원형 동 2층까지 전시를 관람한 후 구름다리를 통해 카페가 있는 직사각형 건물의 3층으로 넘어간다. 건물을 구성하는 요소들이 특별한 전시의 상상력을 통해 비로소 서로 연결되고 상호작용하고 있는 셈이다. 물론 끝이 아니다. 전시의 마지막은 ‘( )의 정원’이 기다리고 있다. 미래정원에서 주차장을 지나 도보로 이동하면 마음에 안식을 주는 아름다운 정원이 나온다. 잠시 시름을 잊고 평온함을 누릴 수 있다.

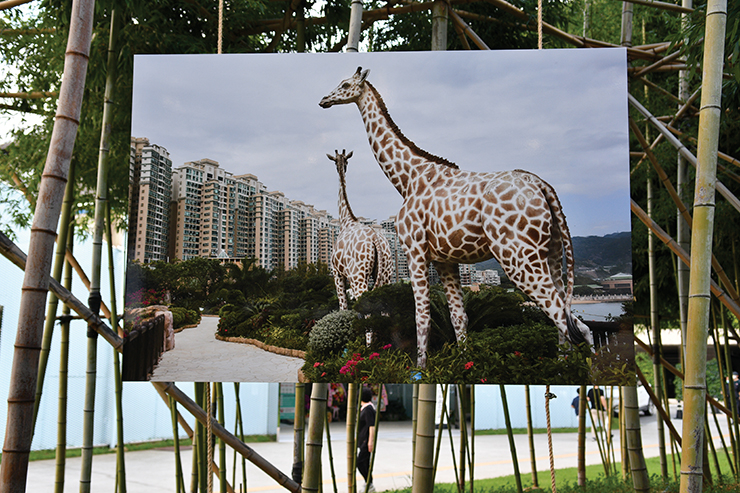

사진/ 부산국제사진제 제공

부산국제사진제

부산국제사진제가 올해도 어김없이 F1963 석촌홀에서 열린다. 재생건축을 통해 탄생한 복합문화공간 F1963은 2016년 부산비엔날레를 개최했으며, 이곳에 둥지를 튼 국제갤러리 부산이 줄리언 오피, 우고 론디노네 등 현대미술가의 작품을 꾸준히 소개해왔다. 이 멋진 공간을 활용하는 부산국제사진제는 가을마다 풍요로운 문화의 장을 만들고 있다. 작년의 경우, 팬데믹 상황 속에서 환경변화에 따른 위기의 지구를 다룬 ‘인류세’가 주제였다. 주제전에 참여한 정봉채(<기후 위기 사이로 따오기 날다>), 마리오 델 쿠르토(<인류의 식물>)의 사진이 대나무가 우거진 친환경 공간(소리길)에서 전시되었다. 6회를 맞이한 올해 주제전은 «살과 돌»이다. 서양 문명의 육체와 도시를 탐구한 사회학자 리처드 세넷의 1994년 저서 <살과 돌>에서 차용했다. 즉 인간의 삶과 도시 생태계의 관계를 돌아보는 전시로 구성되어 있다. 1부 ‘삶의 터, 살의 기억’에는 남북 분단체제에 주목해온 노순택, <전국노래자랑>의 초상 사진을 15년 넘게 찍은 변순철, 베를린에서 활동하며 다양한 삶의 현장을 포착한 안드레아스 로스트, 2부 ‘일상의 (재)발견: 몸, 집, 땅’에는 회화적인 세계를 구현하는 리처드 투쉬맨, 포토몽타주 기법을 자유롭게 활용하는 요아힘 사인펠트, 땅과 사람의 관계를 탐구하는 박형렬 등이 참여한다. 특히 전후 리얼리즘 사진을 주도한 임응식(1912~2001)의 사진세계를 통해 근대 이후 부산의 삶을 돌아본다. 특별전으로 다게레오타입을 선보이는 ‘다게르의 밤’이 마련되며, 9월 17일부터 10월 16일까지 진행된다. 부산국제영화제(10월 5~14일)가 열리는 영화의전당에서 가까우니 함께 감상해도 좋다.

사진/ 디 아트 스페이스 193 제공. Olafur Eliasson, <The Living Observatory>, 2021, Revolving Pentagonal Star, The Art Space 193. Photo: Studio_kdkkdk 2021 ©Olafur Eliasson

<살아있는 전망대>

대전의 랜드마크로 급부상한 디 아트 스페이스 193. 40층 전망대에서 창밖을 바라보면 93대전엑스포의 상징 한빛탑을 비롯해 둔산 일대가 한눈에 들어온다. 감탄은 아직 이르다. 42층 전시실에 올라퍼 엘리아슨의 <살아있는 전망대>가 기다리고 있기 때문이다. 엘리아슨이 오랫동안 천착해온 주제나 예술적 모험을 집대성해 전망대라는 공간에 고스란히 실현하고 있다. 42층 전체를 돌면서 6개의 작품을 체험하는 방식이다. 전망대 사면에 각각 CMYK(파랑, 자주, 노랑, 검정) 색상의 커튼을 두르고 있다. 시간이 흐름(빛의 영향)에 따라 색이 변하는 공간을 창조한다. 먼저 <아침의 통로>는 터널의 벽과 천장에 뚫린 구멍을 통해 14개의 만화경을 즐길 수 있는데, 만화경 속 입체적 환영은 놀랍게도 20면체를 이루고 있다. 오각형 거울로 구성된 지오데식 돔(<보이지 않는 미래를 위한 모형>)은 외부는 주변 풍경을 비치는 반면 내부는 유리창처럼 외부의 풍경을 투과시켜 기묘한 광경을 만들어낸다. 빛과 색의 향연이라는 찬사가 아깝지 않을 정도로 아름답다. 거울, 만화경에 이어 카메라 옵스큐라를 통해 외부 풍경을 감상할 수도 있다. 오각형 터널이 무한대로 확장하는 것(<회전하는 오각의 별>)처럼 보이거나, 6개의 형광등을 사용해 만든 추상적 선(<하얀 선의 음모>)이 어두운 돔 내부에서 볼 때 20면체의 입체 구조물로 보이는 식으로 눈속임을 한다. 착시, 왜곡 즉 시각적 환영을 통해 관람객의 지각을 일깨운다. 외부에서는 공중에 흩어진 파편처럼 보이지만 구체 안에서는 완벽하게 정렬된 벽으로 보이는 <사라지는 태양을 위한 캐비닛>으로 마무리된다. 이 전망대에선 우리의 감각이 살아난다.

사진/ 울산시립미술관 제공

«오감도»전

미디어아트 플랫폼을 표방하는 울산시립미술관의 심장은 XR 랩(미디어아트 전용관)이다. 단아한 미술관을 방문한 후 지하 1층에서 처음 만나는 전시장이라는 점에서 공간의 정체성이 확연히 드러난다. 관람객 입장에선 XR 랩이 모든 전시의 출발점이다. 1월 개관전은 알도 탐벨리니의 «우리는 디지털 시대의 원주민이다»를 통해 실감 미디어아트의 진수를 보여줬다. 전시장에 펼쳐진 어둠과 빛의 충돌은 우주의 대폭발(빅뱅)을 연상시킬 정도로 극도의 몰입감을 선사했다. XR 랩의 두 번째 주인공은 정연두다. 현실과 비현실의 경계를 탐색한 초기작 <다큐멘터리 노스탤지어>(2007)부터 DMZ의 역사와 현실을 탐구한 <DMZ 극장>(2021)에 이르기까지 다양한 미디어를 통해 시각예술과 퍼포먼스의 경계를 넘나들었던 미디어 아티스트다. 그가 XR 랩에 선사한 신작은 <오감도(烏瞰圖)>. 이상의 유명한 시에서 영감을 얻어 까마귀의 시선으로 본 세상(울산)을 담았다. 겨울마다 울산을 찾는 까마귀는 이주하는 존재다. 떠나는 이와 이주한 이가 공통으로 지닌 공감의 지점을 까마귀와 보헤미안 가수 안코드를 통해 사유하는 작품이다. 약 14분의 작품은 자연과 거리, 공장, 상점 등 오롯이 울산에서만 볼 수 있는 풍경으로 ‘울산을 위한 세레나데’를 빚어낸다. 까마귀 떼가 만들어낸 장관, 햇살을 머금은 태화강 물결이나 푸른 대나무숲 풍경, 노동자들이 일제히 퇴근길에 나서는 모습 등을 다큐멘터리 형식으로 담아냈다. 아름다운 광경에 젖어드는 동시에 현대 도시민의 삶에 대해 질문하게 만든다. 전시장의 정면과 벽면, 바닥까지 가득 채운 울산의 이미지 속에 흠뻑 빠져들 수 있다. 10월 10일까지 까마귀가 난다.

사진/ 전북도립미술관 제공

«장 마리 해슬리-소호 너머 소호»전

프랑스 알자스 출신의 장 마리 해슬리는 10대에 소금광산에서 일하다 병을 얻었지만 투병 생활 중에 인상주의를 접하는 행운을 누렸다. 고흐에 영향받아 미술을 시작했고, 이후 파리를 거쳐 1960년대 말 뉴욕으로 이주했다. 1970년대 초부터 동료 예술가들과 함께 현대미술의 거점인 뉴욕 맨해튼 소호를 중심으로 활동해왔다. 해슬리의 대표작을 탐구하는 «소호 너머 소호»전은 드로잉, 회화, 조각, 설치 등 총 1백10여 점을 선보인다. 전 생애에 걸쳐 그의 예술세계를 조명하는 전시로, 활동 시기별로 다섯 주제로 나뉜다. 프롤로그이자 에필로그인 ‘별의 순간들’은 광부에서 예술가로 전환 과정에 그린 초기 작품에 주목한다. 화가의 길에 들어선 초심자의 열정과 만날 수 있다. 즉 해슬리 작품세계의 원천과 태동을 엿볼 수 있다. 1부 ‘뉴욕 미술현장 속으로’(1967~1978)는 뉴욕 이주 초기의 작품들로, 동시대 뉴욕 미술의 트렌드를 좇아 <기억의 저편> <무한의 선> 등 기하학적인 작품을 내놓았다. 2부 ‘출발점으로의 귀환’(1979~1989)은 1970년대 뉴욕 미술과 자신의 한계에서 벗어나 표현주의로 돌아간 후 <우주> <성좌> 시리즈를 탄생시킨 전환점을 복기한다. 3부 ‘신체, 알파벳으로부터’(1989~1999)는 알파벳 인체 작업처럼 신체를 모티프로 한 작품을 살펴보며, 4부 ‘표현주의 미술의 해슬리적 전형’(1999~현재)은 독자적인 세계를 구축한 추상표현주의로 마무리한다. 팝아트, 미니멀리즘이 난무하던 1970~80년대 뉴욕에서 흔들림 없이 자신만의 표현주의를 고수했던 거장의 뜨거운 숨결을 10월 30일까지 느낄 수 있다. 해슬리를 만난 후에는 새롭게 단장한 미술관의 야외정원에서 여유롭게 산책해볼 것을 권한다.

사진/ 훈데르트바서 파크 제공

훈데르트바서 특별전

우도 하면 대부분 서빈백사 해변의 아름다움을 떠올리지만, 땅콩의 고소한 풍미를 즐기며 방문할 곳이 하나 추가되었다. 오스트리아 빈에서 만날 수 있는 훈데르트바서(1928~2000)의 세계가 우도에 화려하게 펼쳐져 있다. 자연과 끊임없는 조화를 추구한 훈데르트바서의 예술과 철학을 주제로 한 테마파크다. 그 중에서 뮤지엄은 꼭 방문할 만하다. 먼저 섬에서 미술품을 만난다는 것 자체가 색다른 감흥을 불러일으킨다. 더욱이 강렬한 색상과 기발한 상상력을 지닌 훈데르트바서의 작품이라는 점이 더 절묘하게 어울린다. 파란색 돔이 돋보이는 뮤지엄은 ‘드림 투게더’를 주제로 “함께 꾸는 꿈은 새로운 현실이 된다”는 훈데르트바서의 메시지를 내세우고 있다. 젊은 시절 습작부터 전성기 작품에 이르기까지 오스트리아 훈데르트바서 재단 에디션 24점과 오리지널 판화 22점을 만날 수 있다. 특히 눈길을 끄는 것은 빗물, 자연, 정원 등을 수려하게 담아낸 판화들에 찍힌 ‘풍화(豊和)’ ‘백수(白水)’라는 빨간 낙관이다. 풍요롭고 평화로운 곳에 흐르는 1백 개의 강, 즉 그의 이름 프리덴스라이히 훈데르트바서를 의미한다. 뮤지엄 1층 ‘예술과 생애-화가 왕’은 회화와 판화, 생애를 담은 영상, 2층 ‘환경과 건축-건축 치료사’는 드로잉과 건축모형 등으로 구성되어 있다. 1백 개의 강이라 불리는 자연주의자는 바다와 바람을 끌어안은 우도와 여러모로 잘 어울린다.

전종혁은 일상의 즐거움을 회복하기 위해 전국의 미술관들을 순례했다. 여전히 자신만의 개성을 지닌 미술관을 찾는 일에 몰두하고 있다.

Credit

- 글/ 전종혁

- 디지털 디자인/ GRAFIKSANG

Celeb's BIG News

#블랙핑크, #스트레이 키즈, #BTS, #NCT, #올데이 프로젝트, #에스파

이 기사도 흥미로우실 거예요!