LIFESTYLE

넷플릭스 <인간 워홀 일기>에서 진짜 워홀의 모습을 발견하다!

넷플릭스 다큐멘터리 <앤디 워홀 일기>에서 앤디 워홀은 감정이 배제된 기계적인 목소리로 깊은 내면 속에 담아둔 속마음을 덤덤하게 들려준다.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

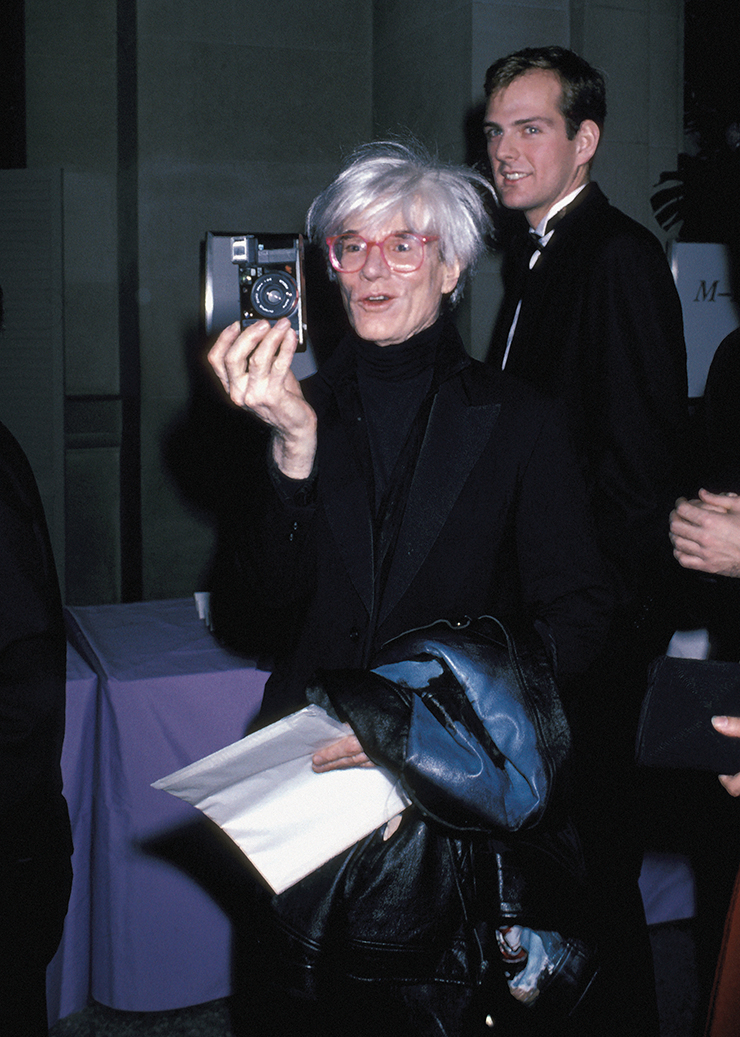

1985년, 뉴욕 메트로폴리탄 미술관을 방문한 앤디 워홀과 그의 연인 제드 존슨.

일기가 워홀이 세상에 남긴 마지막 작품이자 선물이었다면, 넷플릭스 다큐멘터리 시리즈 <앤디 워홀 일기>는 그의 맞춤형 ‘소원 성취’ 프로젝트와도 같다. 영상에서 그는 직접 자신의 일기를 읽는데, 실은 AI 기술을 활용하여 재탄생된 목소리다. 윤리적인 문제로 온라인이 떠들썩했던 이유도 이 때문이지만, 감독 앤드류 로시의 반박에 그저 동의를 표하며 끄덕일 수밖에 없었다. “그는 가끔 전화로 작가와 이야기할 때 믿을 수 없을 정도로 거칠고 감정적이었다. 앤디가 다이어리에서 공유하고자 하는 것을 충분히 이해시키려면 앤디의 목소리로 들려줘야 한다고 생각했다.” 그렇게 본인의 목소리로 그동안 공적인 페르소나로 감춰왔던 ‘동성애적 성 정체성’이라는 은밀한 이면을 고백한다. 그렇다고 여섯 시간 러닝타임 동안 무작정 감정적이거나 파격적이지는 않다. 그보단 곱씹을수록 아픔이 선명해지는 면이 있다. 이를테면 워홀이 연인 존 굴드에게 보낸 러브레터처럼. “사랑하는 존, 당신이 캘리포니아에 갈 때면 나는 홀로 지내요. 당신을 생각하며 울곤 해요. 세상엔 다른 누구도 존재하지 않는 기분이에요. 당신을 생각하면 외로워져요. 너무 사랑해서 말로 다 표현이 안 돼요.” 다큐멘터리에서 방대하게 다룬 에피소드, 즉 연인 제드 존슨, 존 굴드와의 러브스토리, 그리고 장 미셸 바스키아와의 우정이 담긴 이 서사는 그의 아티스트 삶에 있어서 그들이 중추적인 역할을 했음을 알린다. 그리고 그들과 만나고 헤어지는 과정 속에 탄생한 작품에서 우리는 비로소 ‘진짜’ 앤디 워홀을 만나게 된다.

Shadows 1970년대, 워홀은 제드 존슨과 사랑에 빠진다. 게이 정체성을 언급하는 것이 금기로 여겨졌을 때다. 앤디 워홀은 1978년부터 일 년간 1백2개의 캔버스에 스크린 프린트를 하여 그 위에 붓터치감이 더해진 추상화 같은 작품 <Shadows>(1979) 시리즈를 남긴다. 불분명한 형체 탓에 이 그림자의 실체는 아직까지도 수수께끼처럼 남아 있지만, 그의 지인이자 아티스트 글렌 리곤은 워홀의 정체성을 드러내는 중요한 작업임을 다큐멘터리를 통해 말한다. 당시 그가 남성의 성기를 적나라하게 그린 <Torso>(1977)를 제작했을 즈음이었다는 것. 뿐만 아니라, 클럽을 장식할 용도로 제작되었다는 사실은 살아생전 그의 아지트이자 게이가 자주 왕래했던 나이트클럽 ‘스튜디오 54’를 연상케 한다. “그 속에서 게이들의 섹스가 보였다. 하지만 전부 은밀하게 숨겨져 있다.” 글렌의 말에서 동성애를 갈망하는 워홀의 사회에 대한 조용한 반항임을 알 수 있다.

Jean-Michel Basquiat 80년대가 시작되고 팝아트의 영향을 받은 그래피티 예술가들이 뉴욕에 등장하면서 앤디와 바스키아와의 인연이 시작된다. 이 둘의 관계는 한 마디로 정의하기 어렵다. 그들은 서로에게 파트너, 친구, 혹은 가족 이상의 존재였다. 1983년부터 85년 사이에 워홀과 바스키아는 일련의 컬래버레이션 작업을 하게 된다. 워홀은 신문 헤드라인이나 제품 로고와 같이 매우 구체적이거나 눈에 띄는 것을 넣은 팝아트적인 그림을 그렸고, 바스키아는 자유자재로 그 위에 특유의 그림체로 더하거나 빼는 방식으로 작업했다. 당시 앤디는 무기력증에 빠져 있었다. “새로운 걸 찾아야 한다는 압박이 심하다. 예전에는 기발한 생각이 많았던 것 같다. 지금은 기발한 생각이 안 난다. 수프 캔을 다시 그려야 하나?” 컬래버레이션 작업을 통해 앤디는 그런 압박감에서 비로소 ‘자유’를 얻었다. 다시 붓을 들게끔 한 바스키아는 앤디의 영감 그 자체였다. 그들이 2년 동안 함께한 2백 점의 작품들은 그야말로 혁신적이다.

The Last Supper(The Big C) 에이즈가 뉴욕에 창궐하면서 게이에게 내리는 신의 벌이라고 불릴 만큼 에이즈는 동성애를 낙인찍는 질병으로 인식되었다. 그런 이유로 워홀은 일요일마다 성당에 나가며 독실함을 보여준다. 당시 워홀은 <최후의 만찬>을 기리는 의뢰작을 그리게 된다. 전시회 직후 앤디가 사망하면서 이 시리즈는 새로운 반향을 일으킨다. 그 중 <The Big C>(1986)를 자세히 들여다보면 <뉴욕 포스트> 제목에서 조각난 글자에 ‘에이즈’가 적혀 있다. 워홀이 에이즈 사태에 소극적이었다고 알려졌지만 실은 사람들이 제대로 보지 않았던 것이다. 페인팅 표면 위에 담긴 오토바이, 숫자 ‘666’, ‘야수’ 등 모두 에이즈와 관련한 표현이다. 작품 속 예수는 아래를 바라보며 손짓은 용서를 의미하는데, 신념상 죄악으로 여겨지는 행동을 한 것에 대해 워홀 스스로 용서받고 싶은 염원을 담아냈다는 것. <The Big C>를 통해 워홀이 사망 전에 가졌던 모든 내면의 감정들, 즉 공포, 용서, 죄책감을 느낄 수 있다.

Credit

- 어시스턴트 에디터/ 백세리

- 디지털 디자인/ GRAFIKSANG

Celeb's BIG News

#블랙핑크, #스트레이 키즈, #BTS, #NCT, #올데이 프로젝트, #에스파

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

하퍼스 바자의 최신소식