LIFESTYLE

20세기 라디오 키드가 클럽하우스에서 겪은 일

클럽하우스가 일깨운 단순한 진실 하나. 텍스트와 비디오의 범람 속에서 우리는 사실 사람의 목소리가 그리웠다.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

어느 여름밤, 옥주(최정운)는 우연히 거실에서 전축을 듣고 있는 할아버지(김상동)를 본다. 할아버지에게 다가가는 대신 약간의 거리를 두고 계단 한쪽에 기대어 앉아 같이 그 음악을 듣는다. 두 사람의 얼굴이 안온하다. 영화 <남매의 여름밤>에서 보석같이 반짝이는 한 장면이다. 우리 집 풍경도 비슷했다. 2000년대 초반, 열대야가 기승을 부리던 밤. 늦게 잠드는 것이 어느 정도 용인된 방학이었다. 거실에선 새벽까지 라디오가 흘러나왔다. 자정이 넘으면 나는 오디오 앞으로 가서 107.7 FM으로 주파수를 바꾸고 괜히 일기장을 끄적였다. 감성 충전 완료. 그러면 이런 목소리가 들려왔다. “방금 DJ 신해철이 전화를 받고 나이트에 간다고 나가버렸네요. 남은 5분은 클로징 없이 노래 한 곡 더 보내드리겠습니다.” 푸핫. 저쪽에서 뒹굴거리던 동생과 동시에 웃음이 터졌다. 어디에 있든 무얼 하든 같은 목소리를 듣고 있다는 친밀한 동시성이랄까. 라디오엔 그런 매력이 있었다. 누구나 한번쯤은 달리는 택시 안에서 기사님과 <여성시대 양희은 서경석입니다>를 듣다가 눈시울을 붉혀본 적 있지 않나. 당시 <정지영의 스위트뮤직박스> <유희열의 FM 음악도시> <남궁연의 고릴라디오> <신해철의 고스트스테이션> 등을 애청하던 아이들은 대부분 라디오 DJ나 라디오 PD를 꿈꾸었고 그중에 절반은 윈앰프(Winamp)나 리얼플레이어(RealPlayer)로 개인 라디오 방송을 만들었다. 실은 내 얘기다. 어쩌다가 방문자가 한두 명이라도 들어오면 혼신의 힘을 다해 정지영인 척 오글거리는 멘트를 날렸다. “어머, 장국영님. 아직! 나가지 마세요. 제발요. 신청곡 없으세요? 재미있는 이야기해드릴까요?” 이 눈물 겨운 간청이 어째 익숙하지 않은지. 음성 언어에서 영상 언어로 바뀌었을 뿐, 지금의 트위치 TV 스트리머나 아프리카 TV BJ와 참 닮았다.

요즘 난리인 클럽하우스를 접하고 그 시절 라디오의 온기를 새삼 느꼈다. 목소리를 매개로, 일방향에서 양방향으로 진화했다. 미디어는 테슬라의 CEO 일론 머스크나 신세계 부회장 정용진 같은 유명인사가 클럽하우스에서 어떤 사업적 비기를 누출하는지 주목한다. 앞으로 클럽하우스가 인적 자원을 연결하는, 그러니까 오디오 기반 링크드인이 될 것이라고도 한다. 그런데 자정 무렵 클럽하우스에서 내가 실제로 마주한 풍경은 사뭇 달랐다. 친구인 박군이 만들어놓은 방엔 다섯 명의 지인이 모여 있었다. 박군이 매가리 없는 목소리로 말했다. “여러분, 저 오늘 퇴사했습니다.” 톡톡톡. 톡톡톡. 다들 마이크에 대고 작게 박수쳤다. 또 다른 스피커 김군이 갑자기 가슴 깊은 곳에서 우러나오는 탄식을 뱉었다 “아아, 외롭다!” “나도.” “그럼 둘이 사귀세요.” “저희 작년에 헤어졌잖아요.” “아, 맞다….” 라디오 용어로 치자면 잠시 ‘마가 떴’지만 말실수를 했다고 느낀 박군이 재빨리 ‘뻘소리’를 늘어놓으며 상황을 모면했다. 나는 박군의 시시콜콜한 ‘퇴직설’을 들으며 한밤중에 빨래를 갰다. 어떤 알트코인이 저평가되었는지, 청라 신도시에 돔구장이 들어오는지 테마파크가 들어오는지… 따위의 고급 정보는 하나도 없었다. 혼밤을 보내는, 어쩌면 그 시절 같은 라디오를 들었을 외로운 섬들이 목소리라는 원초적인 의사소통 수단으로 서로의 안부를 묻고 있었을 뿐이다.

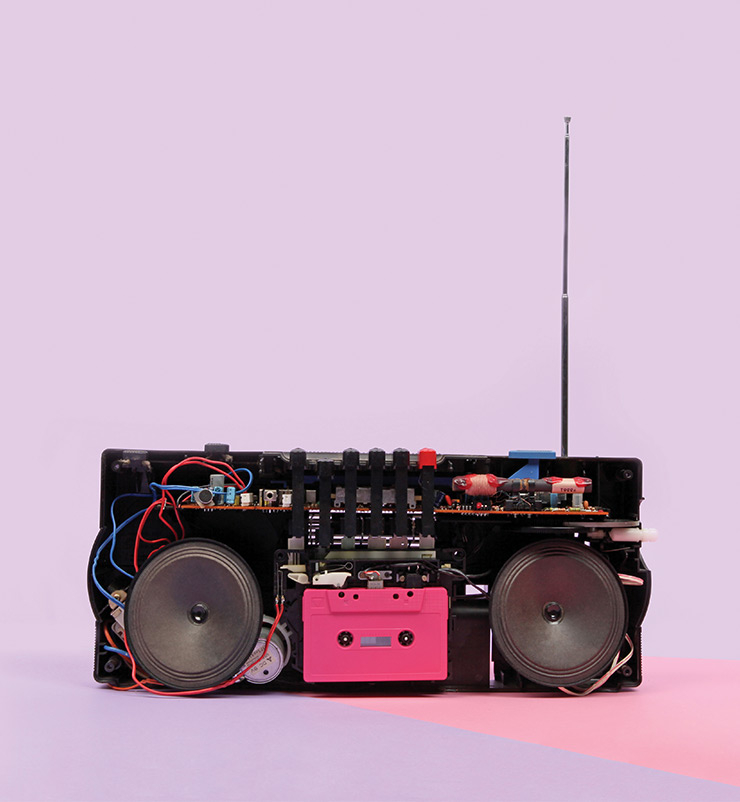

텍스트는 너무 젠체하고 비디오는 때로 경망스럽다. 어느 때보다 디지털 연결이 다급해진 지금, 우리가 갈구한 건 결국 목소리였는지도 모른다. 드라마 <루머의 루머의 루머>의 주인공 해나(캐서린 랭퍼드)는 자신이 자살하는 열세 가지 이유를 카세트테이프 7개에 담는다. 단 한 사람이라도 그녀의 테이프, 아니 이야기를 들어줬다면 결말이 완전히 달라졌을 것이다. “여러분, 오늘 하루 어땠나요?” 우리는 서로의 안부를 물어줄 필요가 있다. 진짜 목소리로.

Credit

- 에디터/ 손안나

- 사진/ Getty Images

- 웹디자이너/ 한다민

Celeb's BIG News

#에스파, #올데이 프로젝트, #김다미, #호시, #몬스타엑스, #블랙핑크, #스트레이 키즈, #BTS

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

하퍼스 바자의 최신소식