FASHION

쉽고 현실적인 트렌드가 다가오고 있다

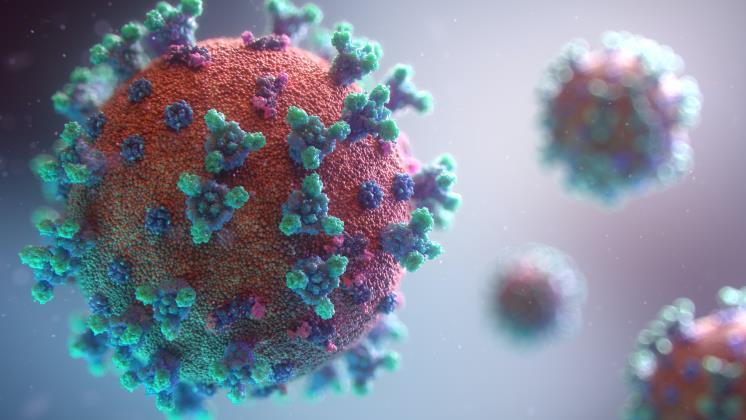

지금의 패션계가 처한 상황은 2차 세계대전 직후와 닮아 있다. 이 팬데믹 끝에 패션계엔 보다 쉽고 현실적인 트렌드가 찾아올 것이다.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

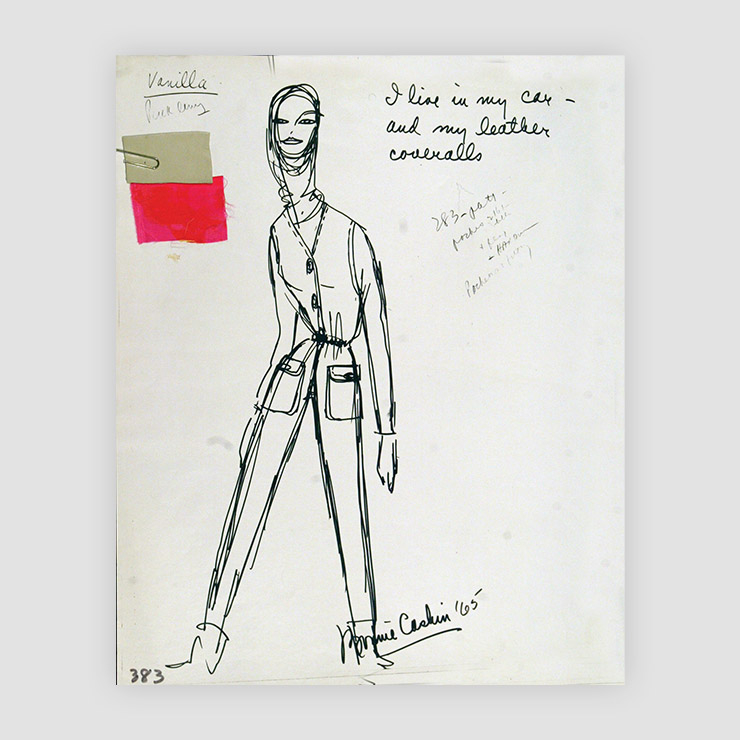

2차 세계대전 후 미국은 패션 강대국으로 떠올랐다. 전쟁 후 기성복과 스포츠웨어가 인기를 끌었으며, 대량생산 체계로 대중화가 구축되었다. 스포츠웨어는 여성들이 옷을 입고 움직이고 느끼는 방법까지도 바꾸었다. 우아하면서도 편안한 스타일의 드레스와 스포츠웨어를 선보인 클레어 매카델을 필두로 제프리 빈, 앤 클라인, 보니 캐신 같은 디자이너들이 대표적이다. 그중에서도 미국 서부 해안 출신인 보니 캐신은 1953년 전원생활에 적합하면서도 도시에서도 편안한 의상을 디자인했다. 티셔츠도 그중 하나다. 서부 목장에서 즐겨 입던 판초, 차이나타운의 사람들에게서 영감을 받은 레이어드 룩 등도 그녀의 손에서 탄생한 것. 스트리트와 하이패션을 넘나드는 티셔츠는 물론 편안하면서도 보온성이 뛰어난 케이프 역시 새 시즌을 강타할 실용적 아이템으로 꼽을 수 있다.

한편 세계대공황 직후인 1970년대도 지금과 닮아 있다. 두 차례의 석유 파동과 달러 쇼크로 인한 인플레 현상으로 극심한 경제적 불황기가 찾아왔고, 낙천적이고 소비적인 1960년대와는 달리 현실적이고 합리적인 트렌드가 크게 유행했다. 바야흐로 절충주의의 시대. 핫 팬츠와 벨보텀 팬츠가 유행하며 히피 트렌드를 이끌었고 미디와 맥시 스커트 등 치마의 길이가 길어졌다. 또 기존의 사상에 반대하는 펑크 패션이 유행했다. 최근의 하이패션 신을 완전히 뒤바꾼 디자이너 뎀나 바잘리아의 발렌시아가가 떠올랐다. 이번 2021 S/S 쇼는 파리의 밤거리에서 촬영한 패션 필름으로 선보였다. “제가 기존에 알고 있는 패션은 싫증만 가져다줬죠.” 그의 파격적인 스트리트 웨어는 70년대의 펑크 정신과 닮아 있다. 게다가 지속가능성에도 꾸준한 관심을 보여왔는데 새 시즌의 컬렉션에서 93.5% 이상의 재생가능한 소재를 사용했다고.

한편 세계대공황 직후인 1970년대도 지금과 닮아 있다. 두 차례의 석유 파동과 달러 쇼크로 인한 인플레 현상으로 극심한 경제적 불황기가 찾아왔고, 낙천적이고 소비적인 1960년대와는 달리 현실적이고 합리적인 트렌드가 크게 유행했다. 바야흐로 절충주의의 시대. 핫 팬츠와 벨보텀 팬츠가 유행하며 히피 트렌드를 이끌었고 미디와 맥시 스커트 등 치마의 길이가 길어졌다. 또 기존의 사상에 반대하는 펑크 패션이 유행했다. 최근의 하이패션 신을 완전히 뒤바꾼 디자이너 뎀나 바잘리아의 발렌시아가가 떠올랐다. 이번 2021 S/S 쇼는 파리의 밤거리에서 촬영한 패션 필름으로 선보였다. “제가 기존에 알고 있는 패션은 싫증만 가져다줬죠.” 그의 파격적인 스트리트 웨어는 70년대의 펑크 정신과 닮아 있다. 게다가 지속가능성에도 꾸준한 관심을 보여왔는데 새 시즌의 컬렉션에서 93.5% 이상의 재생가능한 소재를 사용했다고.

자고로 전쟁이나 경제대공황 같은 큰 위기를 겪은 후의 변화는 운명과도 같다.

자고로 전쟁이나 경제대공황 같은 큰 위기를 겪은 후의 변화는 운명과도 같다.

LCF (London College of Fashion)의 캐롤라인 스티븐슨의 말처럼 지금의 팬데믹 이후 역시 마찬가지일 것이다. 여전히 현재진행중이지만 2021 S/S 시즌 런웨이에서 분명 ‘이후’의 트렌드를 감지할 수 있었던 것처럼 현실적인 아이디어로 이 위기를 향유할 것이다. 보다 세련되고 심플하게!

패션은 우리 시대의 강력한 시각적 표시입니다.

LCF (London College of Fashion)의 캐롤라인 스티븐슨의 말처럼 지금의 팬데믹 이후 역시 마찬가지일 것이다. 여전히 현재진행중이지만 2021 S/S 시즌 런웨이에서 분명 ‘이후’의 트렌드를 감지할 수 있었던 것처럼 현실적인 아이디어로 이 위기를 향유할 것이다. 보다 세련되고 심플하게!

Credit

- 에디터/ 황인애

- 웹디자이너/ 김유진

Celeb's BIG News

#에스파, #올데이 프로젝트, #김다미, #호시, #몬스타엑스, #블랙핑크, #스트레이 키즈, #BTS

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

하퍼스 바자의 최신소식