ART

조재영, 손광주 작가가 말하는 '대도시' 그리고 '지금'

아뜰리에 에르메스에서 열리는 그룹전 «다른 곳»은 작금의 상황을 회피하는 도피처로서의 ‘어떤 곳’이 아니다.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

HERE

AND

ELSEWHERE

내게 ‘다른 곳’은 익숙한 ‘그곳’에서의 이름, 성별, 역할, 흔적이 다 지워진 상태다. - 조재영

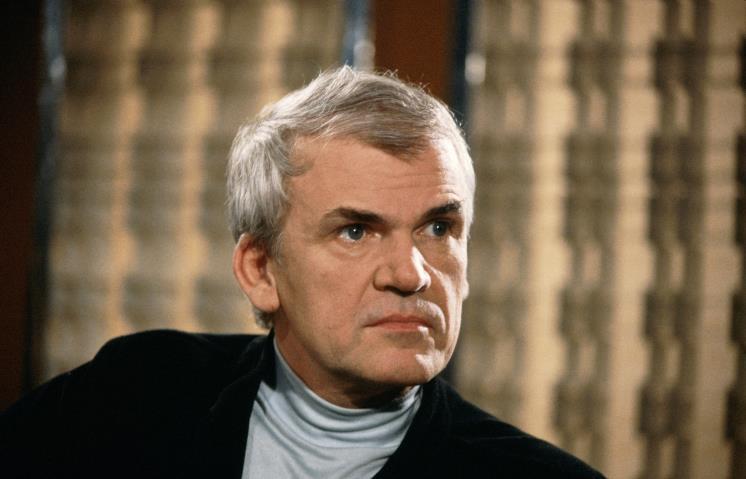

조재영, <허공의 단면들>, 2020, 판지, 접착지, 철제 프레임, 가변크기.

<허공의 단면들>은 의도적으로 관객의 시야와 동선을 가로막음으로써 전시관에 입장한 관객을 당혹스럽게 만든다. 어떤 의도에서 출발했나?

언제부터인가 과잉 친절이 일상화된 도시가 불편해지기 시작했다. 우리는 외부로부터 주어진 친절을 대부분 당연하게 받아들이고 있지만 대부분 그 친절이 무엇을 의미하는지, 어디서부터 어떻게, 왜 주어진 것인지 묻는 일에는 익숙지 않다. 물리적 구조는 물론 심리적이고 정신적인 구조까지, 도시를 작동시키는 메커니즘이 있고, 그 메커니즘을 만들어내는 것이 바로 권력이다. 권력은 자신의 목적에 맞게 누군가를 정의하고 그 삶에 개입한다. <허공의 단면들>은 도시에서 쓰임이 없어서 인지되지 않았던 구조의 파편들로 재탄생한 공간이다. 외부에 의해 규정된 우리의 정체성, 그 선명한 구분을 벗겨내는 곳이기도 하다. 이곳에서 개인은 가려지거나 분절되고 누구인지 온전하게 드러나지 않는다. 나를 규정하던 정의가 해체되면서 그저 모호하고 불분명한 개인으로 존재하는 ‘다른 곳’이기를 바랐다.

종이를 작품의 재료로 다루는 것에 대한 당신의 철학은 무엇인가? 작가로서 작품의 불변성에 대한 욕망이 없는 쪽인가?

종이는 수치화된 사물의 외피를 정확하게 표현할 수 있으면서도 무겁지 않고 수정이 쉬우면서 부담 없이 버릴 수 있는 재료다. 변하는 상태에 따라 필요한 면적만큼 쉽게 잘리고 쉽게 접합된다. 그러다 보니 예술품의 불변성, 원본성이라는 말이 무색하게 느껴질 때가 많다. 물론 작품 ‘원본’의 가치를 가벼이 여기지는 않지만, 그것이 주는 무게감보다 원본을 매개로 무한변주될 수 있는 여러 가능성에 더 관심이 간다. 영원히 지속되는 가치나 존재를 확신하지 않는 평소 나의 태도에서 출발했을 것이다. 나는 불변하는 실체, 그 하나의 무게보다는 가벼운 외피로 자유롭게 변이되는, 일종의 ‘상태’를 작품 속에 담아내고 싶다.

지금 당신의 머릿속에 있는 ‘다른 곳’은 어떤 모습인가?

몇 년 전 한 전시에서 ‘제3의 사물’들이라 칭하며 작품을 만든 적이 있다. 누군가 그 사물을 본다면 ‘책꽂이’ 혹은 ‘책상’ 등으로 부를지도 모르겠다. 하지만 자세히 뜯어보면 그런 기능에 부합하지는 않는 ‘무엇’이었다. 책상일 수도 있고, 의자일 수도 있고, 그 어떤 것이 될 수도 있지만, 결국 그 어떤 것도 아닌 상태를 만들고 싶었다. 그것들은 쉽사리 하나의 언어로 명명되지 않는다. 내가 생각하는 ‘다른 곳’은 기존의 익숙한 ‘그곳’에서의 이름, 성별, 역할, 흔적이 다 지워진 상태, 또 다른 무엇이 되기 전 보류의 상태로 자유롭게 머무는 곳이다.

현재의 상황은 성장 신화에 갇힌 인간들에게 오랫동안 고통받아온 자연의 생존투쟁.- 손광주

손광주, <가위 바위 보>, 2020, 싱글채널비디오, 9분.

<가위 바위 보>는 어떤 아이디어에서 출발했나?

처음 ‘다른 곳’이라는 키워드를 제시받았을 때 머릿속에 떠오른 것이 아이들의 “가위바위보” 소리였다. 이후 작업은 ‘나는 왜 가위바위보를 떠올렸을까’에 대한 답을 찾아가는 과정이었다. 판만 깔아줬을 뿐, 놀이의 규칙도 아이들이 스스로 정하게 했다. 완성된 작업은 내 질문에 아이들이 준 답이라고 볼 수 있다.

<가위 바위 보>는 우리가 살면서 매 순간 경험했던 선택과 경쟁의 행위를 떠올리게 한다. 어른으로서 이런 현실에 대한 부채의식이 담겨 있나?

그보다는 나의 유년시절에 대한 어떤 소회를 담고 있다고 보는 게 맞다. 가위바위보는 정도의 차이는 있을지언정 본질적인 차이가 없는 오십보백보 놀이다. 더 나은 미래를 위해 무한경쟁을 해야 했던 시간 속에서 서서히 존재 의미를 잃어가는 ‘어른인 나’가 ‘아이인 나’를 통해 원점으로 돌아가 ‘현재의 나’를 새롭게 성찰하고 싶었다.

시간을 탐구해온 작가로서 혼란스러운 2020년, 세계의 지금을 어떻게 정의하고 싶은가?

직선적 시간관에 대해 항상 의구심을 품어왔다. 그래서 지금의 상황이 그리 놀랍진 않다. 나는 현재의 상황을 성장 신화에 갇힌 인간들에게 오랫동안 고통받아온 자연의 생존투쟁으로 여기고 있다. 인간이 멈추자 역설적으로 지구가 건강해지고 있다. 우리는 여기에서 다시 시작해야 한다.

지금 당신의 머릿속에 있는 ‘다른 곳’은 어떤 모습인가?

내게 ‘다른 곳’은 과거 현재 미래가 공존하는, 즉, 시간성의 틀을 벗어나는 곳이다. 그곳에서는 ‘나’를 있는 그대로의 고유한 존재로 마주하게 될 것이라는 기대가 있다.

※«다른 곳» 전시는 아뜰리에 에르메스에서 10월 25일까지 열린다.

Credit

- 에디터/ 손안나

- 사진/ 김상태,ⓒ에르메스 재단 제공

- 웹디자이너/ 김유진

Celeb's BIG News

#블랙핑크, #스트레이 키즈, #BTS, #NCT, #올데이 프로젝트, #에스파

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

하퍼스 바자의 최신소식