ART

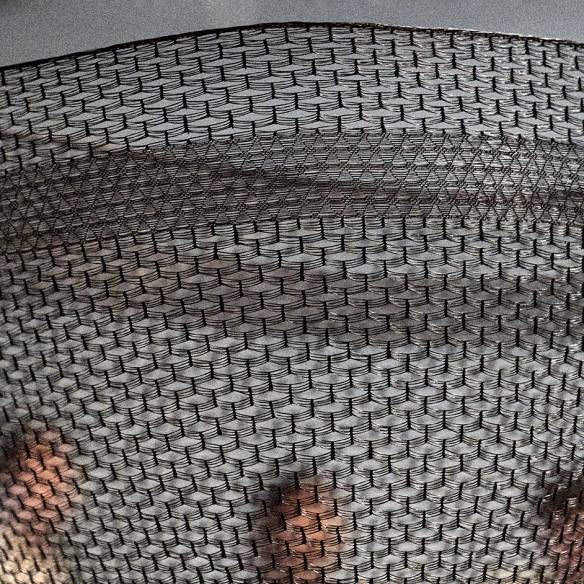

장 담그는 여자, 장녀의 이야기

장 꽃과 함께 서서히 피어나는 삶의 이야기.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

주인공 샘은 세 자매를 버리고 미국으로 떠났던 엄마 대신 두 동생을 챙겨야 했던 맏언니다. 마음껏 뛰놀아야 할 나이에 너무 일찍 철이 들어버린 그는 한 번도 누군가에게 제대로 된 사랑을 받지 못했다. “언제나 몹시 배가 고팠다.” 사랑에 대한 샘의 무의식적인 갈망은 그렇게 표현되었다. 책은 샘의 엄마 메주가 옥상에서 뛰어내린 장면에서부터 시작된다. 그리고 엄마를 화장하고 올라오는 길, 샘은 메주를 사서 직접 장을 담근다. 21세기에 집에서 장을 담그는 행위라니, 조금은 쌩뚱맞아 보일 수도 있지만 이는 곧 이야기의 흐름을 자연스레 주도한다. “나도 숨 쉬고 있는 것 자체만으로 누군가의 기적이 될 수 있을까?” 고민하던 샘은 장 꽃이 핀 것을 보며 자신의 삶 또한 ‘고독으로 갈기갈기 분해돼 허무하게 부패해 버리는 대신 사랑을 회피하지 않을 만큼 뜨겁게 발효돼 다시 한 번 이번 생을 살아보고자 하는 용기’를 얻을 수 있도록 기도한다. 그리고 그 바람은 우진과의 만남으로 인해 현실로 이루어진다. 우연으로 스쳐 갈 수 있었던 수많은 순간을 그들이 붙잡음으로써 필연으로 만든 것이다.

그 많은 우연이 어떻게 필연이 되었는지는 책을 통해 확인해볼 일이다. 하지만 한 가지 확실한 것은 장이 익어감에 따라 장녀 샘이 삶을 대하는 태도 또한 성숙해졌다는 것이다. 장을 담그는 일보다는 장을 담그고 난 뒤가 더 어려운 나날의 연속이라고 한다. 매일 장 뚜껑을 열어 들여다보고, 온갖 관심을 기울여야만 맛있게 익는 장처럼, 사람의 인생도 결국 태어난 직후가 아닌, 그 이후의 삶을 빚어가는 과정이 더욱 중요한 것은 아닐까.

Credit

- 컨트리뷰팅 에디터/ 문혜준

- 사진/ 도서출판 예미

- 웹디자이너/ 김유진

2025 가을 패션 트렌드

가장 빠르고 쉽게 따라할 수 있는 셀럽들의 가을 패션

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

하퍼스 바자의 최신소식