ART

국현미에서 대규모 전시가 열리는, '미술계 어른' 이강소를 만나다

도시의 유령이 되어 허연 갈대밭 사이를 거니는 일, 누군가 있었고 또 아무도 없었던 선술집 테이블에 앉아보는 일, 적막이 깔린 골목길에서 흩날리는 먼지에 대고 셔터를 누르는 일. 이강소에겐 사라지고 없어지고 다시 생겨나는 것들의 잔영을 감각하는 일이 그토록 중요했다. 오는 11월 이 원로 작가의 51년 궤적을 좇는 대규모 전시가 열린다. 막이 오르기 전, 이제는 낡아 버린 테이블에서 그를 만났다. 어쩌면 거기엔 아무도 없었다.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

겸손의 말씀을 하셨지만 51년 화업 전체가 실험의 연속이었다는 점이 놀랍습니다. “가능하면 했던 짓거리를 피해서 막무가내라도 작업을 변화시키려고 노력한다”고 말씀하셨던 기억도 납니다. 관성에 대한 저항은 인간 본성이 아니지 않습니까? 현대미술은 숙련 같은 게 아닙니다. 그보다는 새로운 방법론을 구체화시키는 게 중요하다고 생각합니다. 조각은 전통적으로 2만 년 넘는 시간 동안 사람 손으로 만들어졌습니다. 그런데 손을 떠난 조각도 가능하지 않나, 그러니 나는 허공에 던져보련다, 이게 방법론의 전개라고 할 수 있죠. 도자기 반죽을 허공에 던져보니까 참 신비하대요. 회화도 그렇게 계속 시도를 하고 있습니다. 그러려면 작가 자신이 노력해야 해요. 저는 제 작업을 외부에 내놓을 때 항상 시원찮다고 느껴요. 계속 꺾여야 한다는, 이렇게 해서는 안 된다는 강박관념이 제 작업을 변화시킵니다. 어렸을 때부터 그림을 그렸는데 작가가 되고 난 뒤에는 사진도 하고 조각도 하고 퍼포먼스도 하고 그랬죠. 비록 세련되지는 않지만 시도는 계속하고 있으니까 그런대로 봐줄 만하지 않나 싶어요. 숙련된 세계를 보여주는 것보다 새로운 인식에 걸맞은 방법론을 제안하는 것이 작가라고 생각합니다. 저는 현대라는 체계에 걸맞은 형식을 어떻게 구현할 것인가에 관심이 있어요.

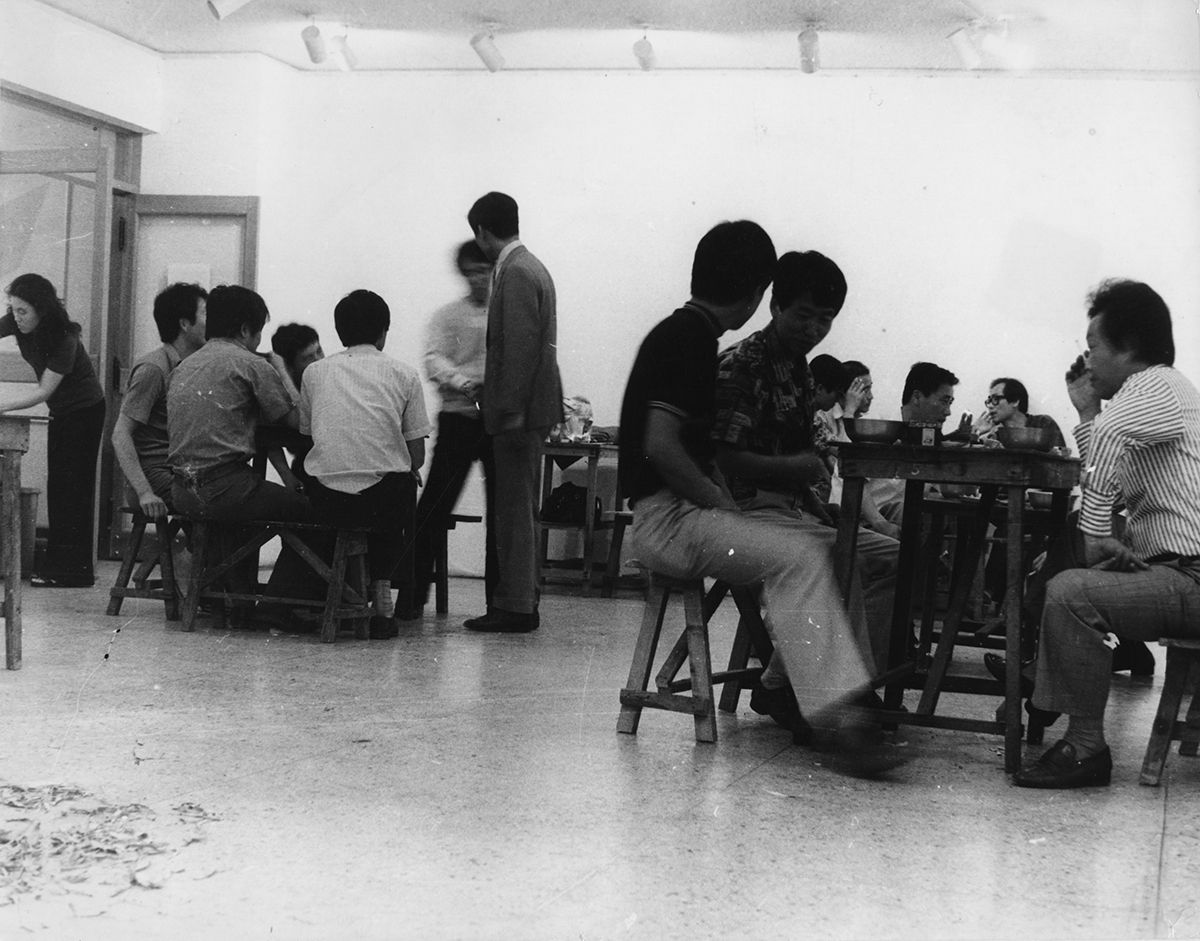

당시 사진들만 봐도 시대적 열기가 느껴진달까요. 젊었을 때는 어떠셨어요? 하고 싶은 게 많아서 잠도 잘 안 주무셨을 것 같아요. 정말 그랬어요. 그렇게 그룹 활동을 하다 보니 조그마한 그룹 운동으로는 한계가 있겠더라고요. 사이즈를 키우려고 하니까 파벌이 있어서 방해를 받고요. 그래서 고향으로 내려갔어요. 거기서 현대미술 하는 친구 몇몇과 근대미술 하는 친구들을 매일 만나서 술을 마시고 대화했죠. 다들 열정이 대단했어요. 그렇게 열흘, 한 달 만나니까 근대미술 하던 친구들도 현대적인 사고로 전환이 되고 숫자가 점점 불어났죠. 학교도, 지방도, 파벌도 없이 그냥 밤새도록 으쌰으쌰! 하며 “현대미술로!” 외치곤 했어요.(웃음) 젊음이고, 순수함이고, 선의의 교류였죠. 같은 세대 안에서 공통의 문제를 인식하고 공유하고 소통하는 일. 여기에는 솔직함과 열정 그리고 자기 인생을 바치겠다는 각오 같은 게 없으면 안 돼요. 이것들이 어우러져서 우리나라 미술이 10년 내로 현대미술로 전환이 된 거예요. 중국은 1980년대, 일본은 1960년대 말에 그렇게 바뀌었는데 우리나라만큼 거세고 급격하진 않아요. 개인적으로 저는 지금의 서구 미술이 문제가 많다고 생각해요. 작년에도 전시회 때문에 뉴욕에 갔는데, 옛날의 경험과 별 차이가 없었어요. 서구 젊은이들의 사고가 아직도 관습에 젖어 있다, 스스로 깨어나지 못하고 있다는 걸 절실하게 느꼈어요. 하지만 우리는 그 관습을 깨부순 경험이 있고 그걸 가능하게 하는 역사와 전통이 있어요. 지금 우리나라 작가들은 상당히 좋은 조건 속에 있다고 생각해요. 그러니 앞으로는 조금 더 구체적이고 현실적으로 방법론을 전개해나가야 하지 않을까 합니다.

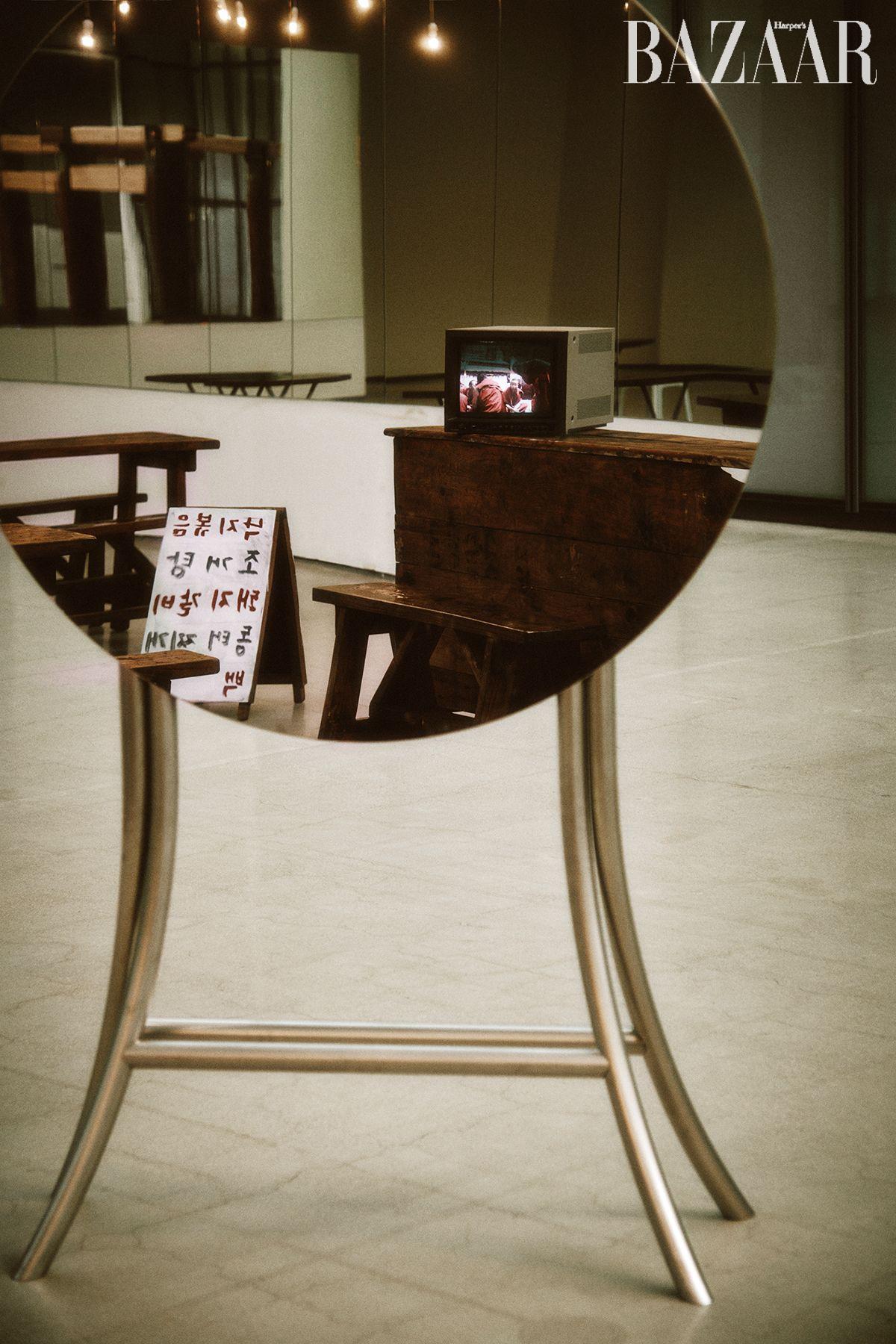

이강소, <소멸>, 1973, Mixed media, Dimensions variable, Installation view at Myung-Dong Gallery.

이번 개인전을 앞두고 새롭게 재해석한 <소멸>이 서울박스에 먼저 공개되었습니다. <소멸>은 1973년 단골 선술집에서 실제 사용하던 탁자와 의자를 전시장으로 옮겨와 일주일간 선술집의 일상을 조성한 획기적인 작품이었어요. 어느 날 선배가 작업실로 놀러 와서 포장마차에서 점심을 대접했는데, 문득 ‘이것 봐라, 난 선배를 볼 수 있고 선배도 나를 볼 수 있는데 나 자신은 나를 볼 수 없구나’ 싶었어요. 고개를 돌려도 나의 등은 볼 수 없잖아요. 선배는 선배의 경험을 갖고 있고, 나도 선배의 것과 다른 경험을 갖고 여기 앉아 있는데 그러면서도 우리는 둘 다 같은 현실 속에 존재한다고 믿어요. 정말 그럴까. 주변의 담배꽁초, 막걸리 그릇, 냄비 태운 자국…. 그걸 보니까 마치 손님들이 저녁에 담배 피우고 막 아우성치는 소리가 들리는 것 같았어요. 우리가 같이 있다, 본다, 존재한다는 것에 의문을 가지게 되었죠. 그래서 그날 거기 의자를 하나 사 가지고 작업실에 가져다 놓았어요. 며칠 후에는 전부 다 달라고 했고요. 그렇게 모든 기물을 명동화랑으로 가져가 일주일 동안 막걸릿집으로 운영했죠. 실재라는 건 참 허망하고 가상적이구나, 현실은 별로 믿을 게 못 된다. 여전히 그런 생각을 하고 있습니다.

«풍래수면시» 전시 전경. 작가가 1973년 첫 개인전에서 선보였던 <소멸>을 2024년 버전으로 재해석하여 다시 공개했다.

이보다 2년 전인 1971년 선보인 <여백>은 낙동강의 갈대를 한 트럭 가득 베어 흰 페인트를 뿌린 뒤 전시장에 심어 관객들이 거닐게 한 관객참여형 작품의 효시입니다. 저에겐 <소멸>과 <여백>이 양자물리학을 떠올리게 합니다. 당시엔 새로운 과학 이론이 물밀듯 발표되던 시기이지 않습니까. 이런 과학 사상이 작업에 영향을 주기도 했는지요? 서적의 영향을 받았다기보다 ‘곰곰이 생각해보니까 이런데 세상은 그렇게 받아들이고 있지 않구나’ 하는 것들을 발전시킨 거였어요. 어릴 적 시골집에 차를 타고 오갈 때 낙동강 변에 갈대밭이 보이곤 했죠. 여름에는 어린아이들이 거기서 막 새카맣게 멱을 감고 싱싱했는데, 가을에는 늪이 없어지니 갈대가 다 말라서 버석거리는 소리를 내고 그러더라고요. 전에 본 갈대와 지금 보는 갈대, 내가 생각하는 갈대가 전혀 달랐죠. ‘이 갈대 전부 헛것이었구나.’ 그때 AG그룹이 국립현대미술관의 공간을 빌려서 각자 방을 하나 반 개씩 쓰게 됐는데, 뭘 가져다 채울까 하다가 용기를 낸 거죠. 실제로 낙동강에서 트럭에 갈대를 싣고 와서 허연 갈대밭을 만들었어요. 아주 조용한 상태로요. 이건 혼자만의 생각이지만, 저는 갈대밭이 흔들리면 그 사이로 영혼들이 왔다갔다하는 것처럼 느껴지더군요.(웃음)

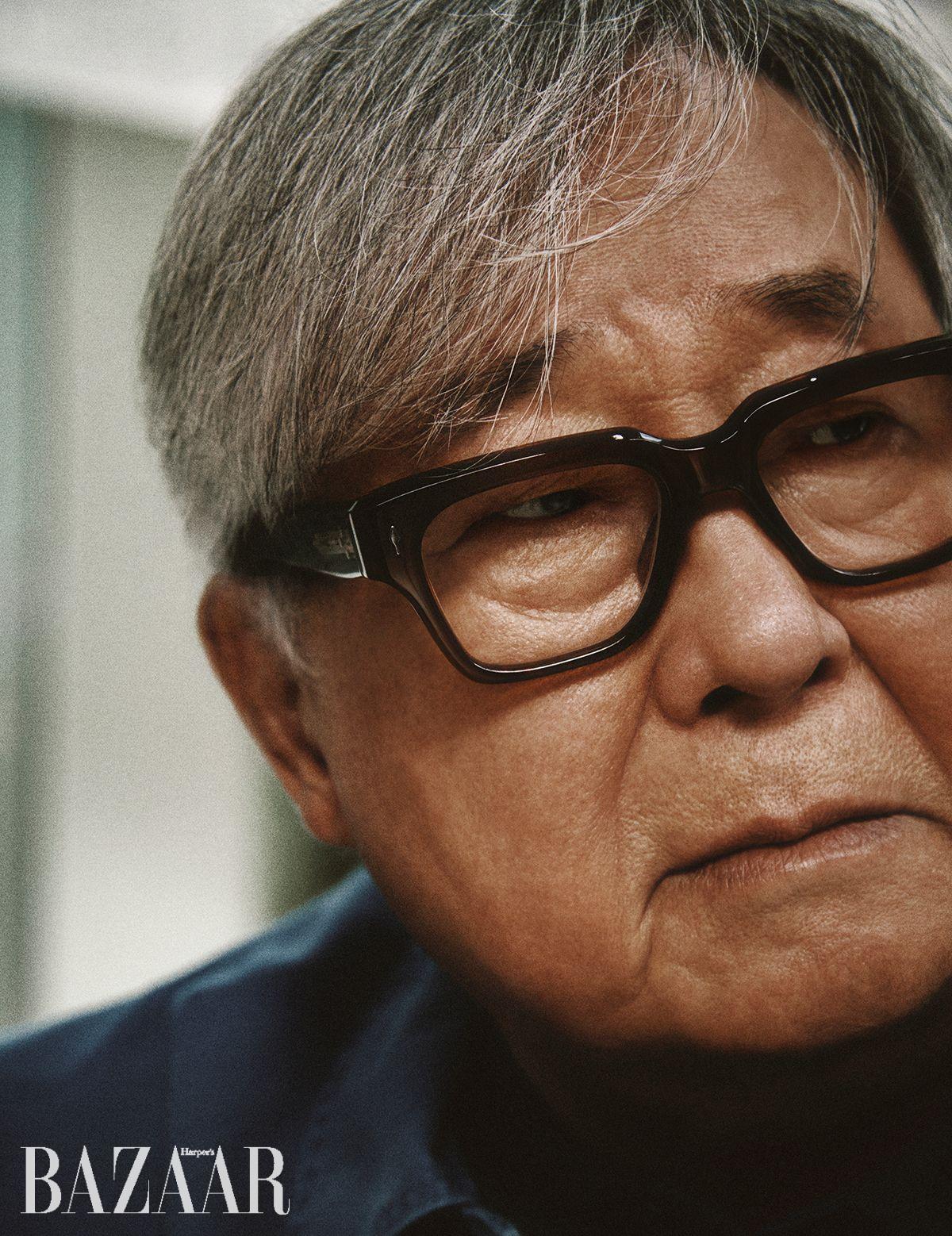

이강소

바람은 기운을 상징하기도 하죠. <청명>처럼 일필휘지의 역동적인 붓질로 작업하는 회화 작업에서는 특히 기운을 중히 여기신다고요. 아이에게 연필과 크레용을 쥐여주면 마음대로 그리는데 거기엔 성인이 결코 흉내낼 수 없는 순수함이 있어요. 옛날 국전에서도 기술적으로 아주 잘 그린 사군자 그림이 있는가 하면 그보단 덜해도 아주 강한 기운을 느낄 수 있는 그림들이 있었죠. 그 사람을 형성하는 기운이나 지적인 여러 요소들이 작가 자신도 모르게 그림에 나타나는 거예요. 저는 서양의 액션 페인팅도 좋아하는데, 거기에도 주관적인 기가 있다고 생각해요. 아직 물리학적으로는 증명하지 못하고 있지만 그 전통은 동아시아에서 강하게 이어져오고 있습니다. 그래서 저는 기를 상당히 소중하게 생각합니다. 단지 그것만으로 유효한 결과를 얻지는 못할 수도 있지만 회화로서 증명이 되면 좋겠지요.

<여백>, 1971, Reed, paint, plaster, Dimensions variable, Installation view at The 2nd AG Exhibition.

“우주는 출렁이는 환상의 세계이며 삼라만상이 고유한 물질이 아닌 홀로그램과 같은 허상이라는 것, 불교의 공즉시색의 사상을 떠올리지 않을 수 없다. 우리는 계속해서 확장하는 여러 가능성 속에 있을 뿐, 어떤 것도 실제로 일어나는 일이 아니고, 수백 수천의 에너지, 빛, 전기가 이 3차원의 상상의 물질세계를 만들어낸다는 것이다. 우리는 우리 자신의 상상의 산물이다.” 2015년 작가노트에서 하신 말씀입니다. 부끄럽지만, 저는 가끔 장자님의 말씀이나 우주의 법칙에 대해 공부하다가 허무주의에 빠지곤 합니다. 선생님은 아무 계산도 의도도 감정이입도 없이 그저 그려질 때까지 아주 많은 획을 연습한다고 알고 있습니다. 우리의 삶이 허상이라면 이런 미술 행위는 왜 중요하다고 보시나요? 사람은 어느 분야에서나 자기의 일을 완수해야 한다는 강박이 있는 것 같아요. 저 역시 그렇고요. 저도 나이 여든이 넘어서야 이렇게 전시 하지 않습니까? 기쁘기도 하지만 서글픔도 있어요. 제가 현대미술 운동을 하다가 시골 대학에서 근무하다가 지금의 작업장에서 30년을 보냈어요. 내가 뭐 하려고 이런 짓을 할까 싶을 때도 있었죠. 화가도 욕망의 덩어리인 직업이지만 작업하는 순간만큼은 상당히 열정적이잖아요. 만사를 제쳐놓고 작업하는 과정에서 오는 긴장감 같은 게 여전히 즐겁습니다. 작업장이 있는 조그마한 언덕 위에 제가 십여 년을 먹고 자고 한 단칸방이 있어요. 최근에 수리를 시작했는데, 지금 가장 바라는 건 빨리 거기서 소나무를 바라보며 차 한 잔 하는 거예요. 여전히 그런 희망이 있으니 이만하면 괜찮다 싶어요. 단칸방에서 차 한 잔 마실 수 있으면, 그러면 됐지요.

※ «이강소: 風來水面時 풍래수면시»는 2024년 11월 1일부터 2025년 4월 13일까지 국립현대미술관 서울관에서 열린다.

손안나는 <바자>의 피처 디렉터이자 <바자 아트>의 편집장이다. 여전히 미술 이야기에 눈을 반짝이는 노년의 작가를 마주하고 깊은 감명을 받았다.

Credit

- 글/ 손안나

- 사진/ 김형상(인물, 전시 전경), 갤러리현대 제공

- 디자인/ 이예슬

- 디지털 디자인/ GRAFIKSANG

2025 겨울 패션 트렌드

#겨울, #윈터, #코트, #자켓, #목도리, #퍼, #스타일링, #홀리데이

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

하퍼스 바자의 최신소식