ART

기묘한 무대에서, 필립 파레노와의 인터뷰

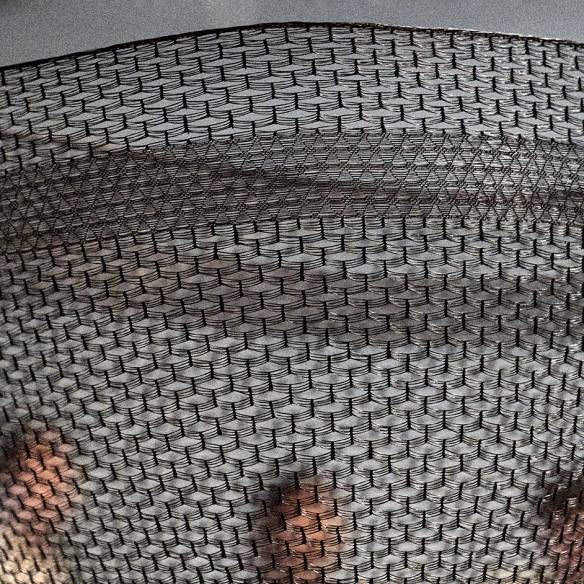

이상한 브루탈리즘 타워인가, 신비한 해저 생물인가. 지금 리움미술관 야외 데크에 설치된 필립 파레노의 신작 <막>은 미술관의 안과 밖을 연결하는 그만의 전시 컨트롤 타워다. 작가는 이 거대한 감각기관으로 미술관이라는 공간에 균열을 내고 싶었다고 말한다.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

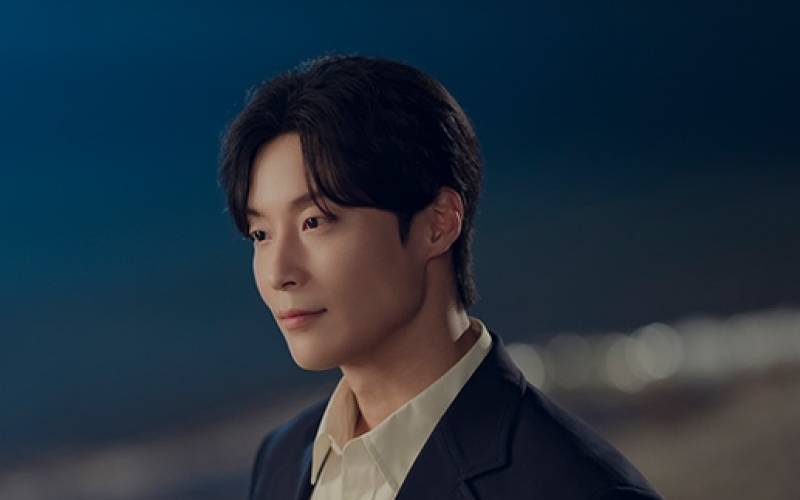

<막(膜)>, 2024, 콘크리트, 금속, 플렉시글라스, LED, 센서, 모터, 마이크, 스피커, 1360x112.7x112.7cm. 작가 및 리움미술관 제공. 리움 미술관 야외 데크에 설치된 작품 앞에서, 필립 파레노.

구태여 소설 이야기를 끌고 온 것은 아티스트 필립 파레노의 작업을 통해 내가 경험한 동시성의 정체가 이와 비슷하기 때문이다. 그가 만든 기묘한 무대에서 관객은 시간과 시간 사이를 떠도는 시간 여행자가 된다. 우리는 부유하는 풍선들, 깜빡이는 형광등, 스스로 연주하는 피아노, 여기저기 들려오는 허상의 목소리들 사이에서 미술관 밖에선 알아 차리지 못했던 정체를 감각한다. 그것은 10대 소년이자 노인인 자신, 생명의 탄생과 죽음, 모든 우연적 사건의 발단과 결말을 함께 볼 수 있는 빌리의 인생처럼 결코 축소되거나 요약될 수 없는 ‘진실’이다.

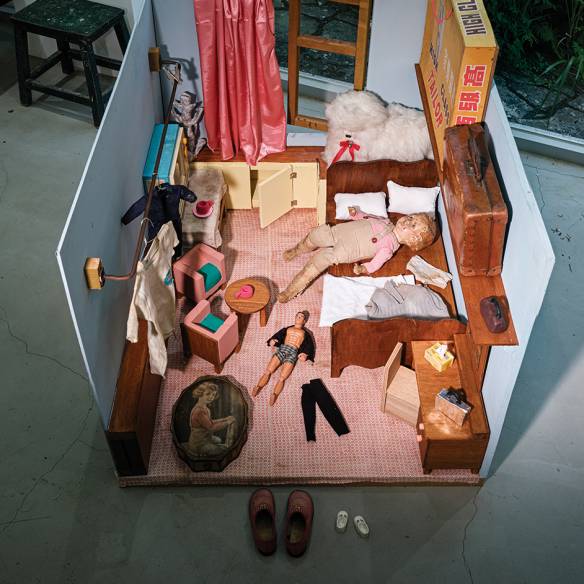

(보니것이 작품을 쓴 당시엔 없었던 개념이지만) 제2차세계대전을 겪은 빌리 필그림이 외상 후 스트레스 장애 환자의 전형적인 내면 세계를 보여주듯, 파레노의 작업 역시 그 속에 삶의 진실을 담고 있다. 리움미술관 야외 데크에서 위용을 드러내는 <막>은 팬데믹 이후 도대체 이런 세상에서 미술관 같은 고고한 공간이 왜 필요한가에 대한 대답을 확장시킨 설치작품이다. <삶의 의지를 넘어서 생동적 본능과 함께 살아갈 수 있도록>은 그가 암투병 시절 그렸던 2백38점의 반딧불 드로잉을 교차해 보여주며 <엔딩 크레딧>은 1970년대에 프랑스의 에시롤(Echirolles)이라는 저소득층 주택단지에서 자란 그의 유년기를 배경으로 한다.

“어쩌면 나 혼자만의 웃기는 투쟁이라고 할 수 있을 텐데요. 나는 전시를 통해 서사가 전달될 수 있기를 바랍니다. 하지만 그와 동시에 그 어떤 지어낸 이야기보다도 진실이 전달될 수 있기를 바랍니다. 나는 진실에 대해 이야기하고 싶어요.”

사람들은 파레노가 보이는 것과 보이지 않는 것, 조종되는 것과 조종하는 것, 실존하는 것과 허상 사이에서 유사 인간의 시선과 장소에 대한 기억을 재현하는 작가라고 말한다. 하지만 나는 그것을 이분법으로 나누는 태도가 그의 작업 세계를 이해하는 열쇠가 되진 못할 것이라 장담한다. 그저 미술관을 부유하며 동시에 보고 느끼면 된다. 목소리가 곧 들려올지니.

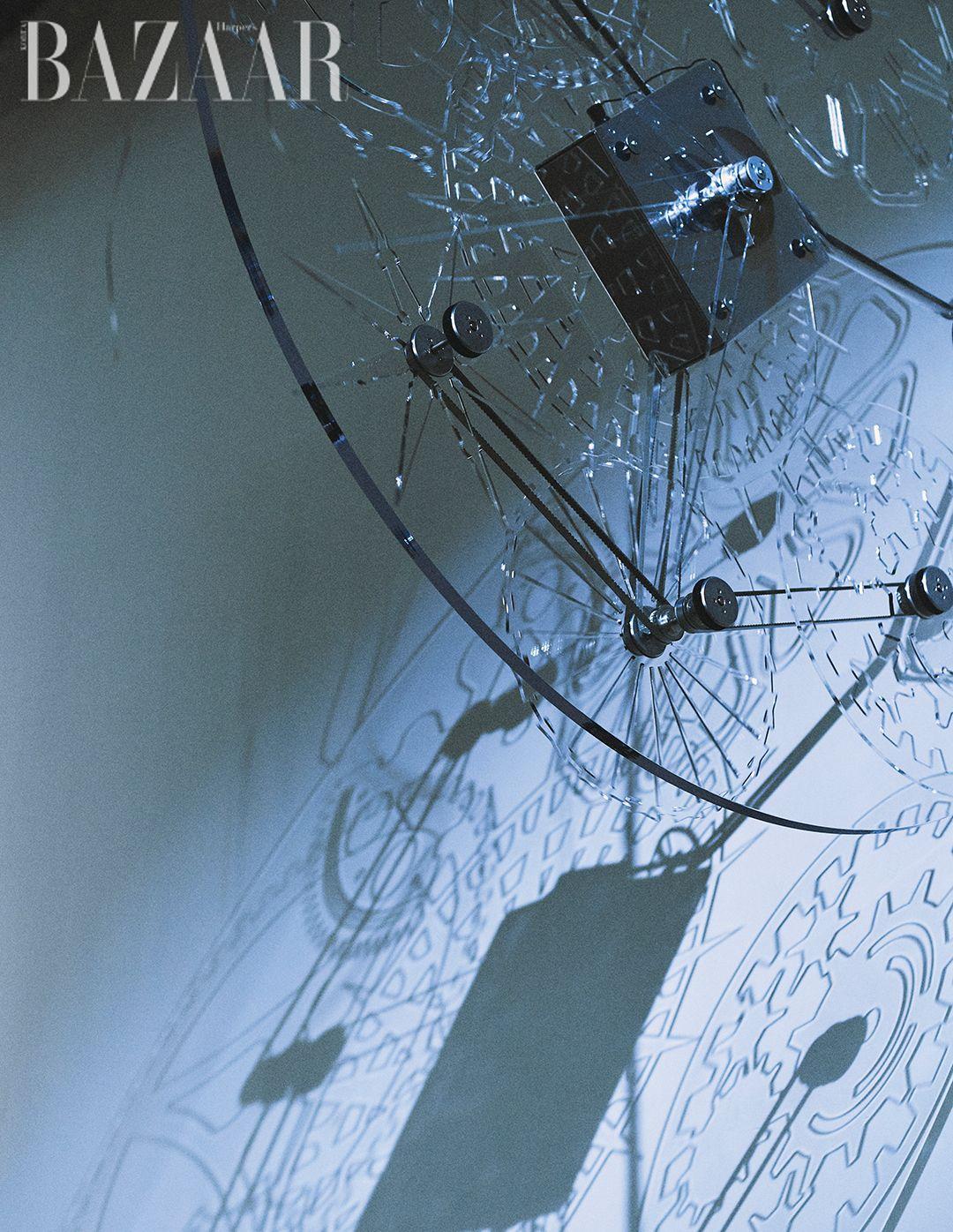

<시계 태엽>, 2020, 투명 플렉시글라스, 모터, 벨트, 160x168x20cm, 작가 및 글래드스톤 갤러리, 에스더쉬퍼, 베를린/파리/서울 제공.

필립 파레노 <Echo>는 그리스 신화에서 신에게 벌을 받아 자기가 듣는 마지막 문장을 영원히 반복하는 형벌을 받은 요정의 이름에서 따왔습니다. <막>은 개념적으로는 <Echo>의 반복이지만 그것의 형체가 처음으로 제대로 구현되었다는 점에서 <Echo>와 달라요. 나는 세트 디자이너와 협업하면서 이 감각 장치가 거주하는 가상의 세계, 영화 같은 구조물을 만들고 싶었습니다.

하퍼스 바자 <막>의 형체를 만들면서 의식적이든 무의식적이든 연상한 이미지나 레퍼런스가 있을 것 같습니다.

필립 파레노 수십 개의 전선을 길게 늘어뜨린 모습은 마치 신기한 해저 생물처럼 보이기도 하죠. 혹은 이상한 브루탈리즘 타워 같기도 하고요. 무엇이 됐든 <막>의 형체는 픽션으로 이루어진 껍데기인 셈입니다.

하퍼스 바자 <Echo>는 당시 모마 재개관을 앞두고 미술관이 가지고 있던 고민인 ‘앞으로 현대미술을 어떻게 정의할까?’라는 질문에 가능성을 선사한 작품이었습니다. ‘막(膜)’의 사전적 정의는 ‘세포의 내부를 바깥과 분리하는 동시에 필요 성분을 선별적으로 유입시키는 존재’입니다. 세포가 작품이라면 세포막은 미술관일 텐데요. 이번 작품 또한 미술관이라는 기관의 존재 의의와 확장성에 대한 가능성으로 해석할 수 있을까요?

필립 파레노 맞습니다. 특히 미술관이라는 곳이 19세기에 발명된 아주 특권적인 공간이라는 점에서 그렇죠. 미술관은 조명이나 온도, 관객의 동선마저도 통제되는 시간을 초월한 장소입니다. 이 화이트 큐브 안에는 그림자도 존재하지 않으니까요. 마치 플래시를 켜서 그림자를 없앤 사진처럼, 우리 삶의 미스터리가 지워져 있죠. 나는 줄곧 이 거대한 거품에 틈을 내고 싶었고 <막>은 미술관 밖의 요소가 미술관 안에 영향을 미치도록 만든 작품입니다. 내가 이번 전시에서 동료 작가 티노 세갈(Tino Sehgal)에게 관람객과 실시간으로 상호작용하는 작품 <이렇게 장식하기_쉬헤라자드 파레노(보이스 버전)>를 의뢰한 것 역시 마찬가지 이유입니다. 미술관이라는 장소를 조금이라도 바꿔보고 싶다는 바람 때문이죠.

하퍼스 바자 또 다른 신작 <Voices>는 이번 전시 제목이기도 합니다. 이 작품이 대표성을 갖는 이유는 무엇입니까? 왜 ‘사운드’가 아니라 ‘보이스’여야 하는 걸까요?

필립 파레노 목소리는 어떤 사람이 자신의 생각을 명료하게 만드는 시작점입니다. 소리는 말하는 주체가 없어도 성립되지만 목소리는 반드시 말하는 주체가 필요해요. 그러므로 목소리는 누가 말을 하는가, 즉 주체성의 다른 말이기도 해요. 사물이 목소리를 가지는 순간 그것은 객체나 대상이 아닌 세계의 일부를 이루는 주체가 됩니다. 나는 이번 전시에서 목소리들이라는 복수형 제목을 통해 하나의 목소리가 아닌 ‘다수의 목소리’를 집결하고자 했습니다. 대상에 생명력을 불어넣고 발화하는 주체들의 조합 말입니다.

하퍼스 바자 실제로 전시장 곳곳에 설치된 스피커에서 ‘다수의 목소리’가 들려옵니다. 목소리는 인공지능이 실시간으로 수집된 데이터와 배우 배두나의 육성을 조합하여 만들었습니다.

필립 파레노 목소리는 사람들의 무의식적인 공감을 자아내는 능력이 있습니다. 사람들이 공감할 만한 감정과 느낌을 구현하려면 배우가 필요하다고 결론지었고 그 무대가 데크 위에 놓인 <막>이라는 이름의 타워입니다. <막>은 허구를 위한 장소입니다. 목소리는 그곳에서 이름도 없고, 실체도 없는 가상의 캐릭터로서 거주합니다. 배두나는 이 비가시적인 캐릭터에 열정적으로 자신의 목소리를 빌려주었어요. 자신만의 톤과 스타일을 주입하여 ‘막’이라는 형태에 생명을 불어 넣었죠.

하퍼스 바자 장 누벨이 설계한 공간엔 유리창에 오렌지색 필터를 붙였습니다. 덕분에 창밖으로 보이는 <막>도 오렌지색으로 물들었고요. 이를 두고 “지구가 영원히 석양을 보게 되는 순간을 연상케한다”고 표현하기도 했습니다. 마릴린 먼로를 환생시킨 <마릴린>이나 철거된 고야의 집을 보여주는 <귀머거리의 집> 등 당신의 작업에서 유독 오렌지색이 자주 등장하는 이유는 무엇이라고 생각합니까?

필립 파레노 왜일까요? 사실 나도 잘 모르겠습니다. 어쩌면 어두운 밤이 되기 전 석양빛이 도는 저녁이 변화의 힘이 가해지기 직전의 순간이기 때문인지도 모르겠네요.

하퍼스 바자 눈사람 조각 시리즈, 일본 망가 캐릭터 안리 시리즈가 그렇듯 당신의 작업은 이전 전시에서 다룬 요소들을 조금씩 연장해간다는 특징이 있습니다.

필립 파레노 예술가의 일이란 게 늘 그런 식으로 돌아가는 것 같아요. 반복적으로 등장하는 모티프가 있고 그걸 반복하면서 다른 형태로 확장하고자 애쓰는 거죠. 마치 어느 시간을 통과하면서 변태를 거듭하는 뱀처럼 말입니다. 게다가 나는 전시 공간을 작업실로 여기는 편이에요. 그러므로 전시를 거듭하면서 나의 작업은 계속해서 형상을 바꾸어나갈 것 같습니다.

<내 방은 또 다른 어항>, 2022, 헬륨, 마일라 풍선, 가변 크기, 작가 및 글래드스톤 갤러리 제공.

필립 파레노 반딧불이를 그리지는 않지만 여전히 드로잉 작업을 계속하고 있습니다. 지금도 매주 일요일마다 취미 화가처럼 그림을 그립니다. 요즘엔 장편영화 <100 Questions, 50 Lies>의 분위기를 묘사하기 위한 그림을 그리는데, 그동안 나와 모든 촬영을 함께한 다리우스 콘지 감독과 공유할 것입니다. 나에게 드로잉은 나 자신 혹은 타인과의 대화를 위한 수단이라고 할 수 있습니다.

하퍼스 바자 과거 테이트 모던의 터바인 홀을 공원으로 바꾸고자 했습니다. 리움미술관의 로비 공간이 어떤 장소로 바뀌길 바랍니까?

필립 파레노 동시성의 장소가 되길 바랍니다. 모든 것이 연결되어 있으며 인과 관계없이 우연히 만들어지는, 반응하고 반향하는 공간.

하퍼스 바자 개인적으론 지난해 루마 아를에서 당신의 영상 작업 <Danny / No More Reality>를 보고 기묘한 체험을 했습니다. 곰곰이 생각해봤는데 그건 동시성의 감각이었더라고요. <제5도살장>의 빌리 필그림이 그렇듯 갑자기 시간을 비선형적으로 경험하는 존재가 된 기분이랄까요? 영화나 연극의 내러티브가 선형적이라면 미술은 그렇지 않죠. 미술로서만 전할 수 있는 내러티브가 있다고 믿나요?

필립 파레노 실제로 전시는 그 어떤 영화나 연극보다 비선형적입니다. 특정한 주의를 끄는 권위적인 장치도 없어요. 예를 들어 극장에선 무조건 앉으면 시작한다 같은 규칙이 존재하니까요. 그러나 전시 안에서 사람들은 스스로 어디에 주목할지 정하고, 자신만의 길을 만들 수 있습니다. 어쩌면 나 혼자만의 웃기는 투쟁이라고 할 수 있을 텐데요. 나는 전시를 통해 서사가 전달될 수 있기를 바랍니다. 하지만 그와 동시에 그 어떤 지어낸 이야기보다도 진실이 전달될 수 있기를 바랍니다. 나는 진실에 대해 이야기하고 싶어요.*

*그러나 인터뷰가 끝나고 주고 받은 서신에서 파레노는 “나는 그 어떤 지어낸 이야기를 전달하고 싶은 것이 아닙니다. 나는 허구를 좋아합니다”라고 첨언했다. 나는 그가 왜 허구와 진실이라는 개념을 혼용하는지 그저 짐작만 할 뿐이다. 진실과 가상의 경계를 전복하는 시도는 파레노의 예술에서 핵심적인 주제이다.

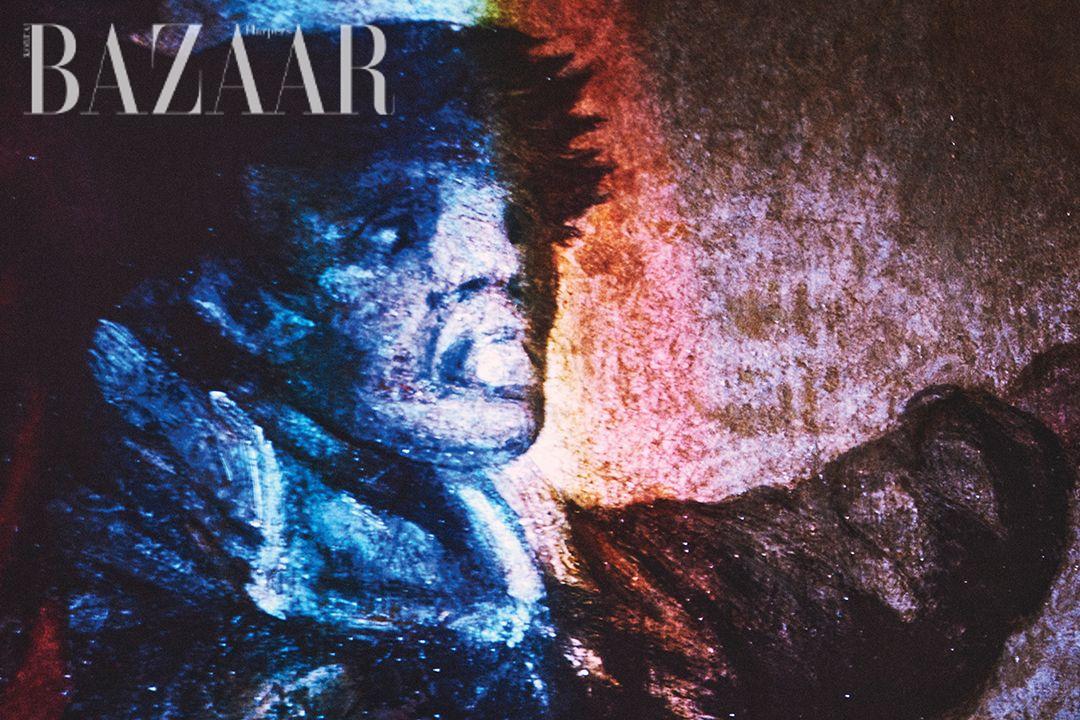

<귀머거리의 집>, 2021, 4K 필름, 컬러, 사운드, 38분 36초, 작가 및 필라 코리아스, 런던, 글래드스톤 갤러리, 뉴욕/브뤼셀/서울, 에스더 쉬퍼, 베를린/파리/서울 제공.

필립 파레노 “우리는 사방이 연결된 건물 안에 있고, 무언가가 말을 하려고 하고 있다(We are in series of interconnected buidings and something tries to speak)”.

하퍼스 바자 당신은 완성된 오브제가 아니라 미완성의 상태를 관객과 공유합니다. 미완성을 다루는 당신의 태도는 꽤 초연해 보이고요. 예술과 삶에서 당신을 두렵게 만드는 것은 무엇인가요?

필립 파레노 어쩌면 1960년대 플럭서스 아티스트였던 로베르 필리우의 말을 인용해야 할 것 같습니다. “예술이라는 것은 삶을 예술보다 더 흥미롭게 하는 것이다.”

※ 필립 파레노의 «보이스(VOICES)»는 7월 7일까지 리움 미술관에서 열린다.

Credit

- 사진/ 고원태

- 디자인/ 이진미

- 디지털 디자인/ GRAFIKSANG

Celeb's BIG News

#에스파, #올데이 프로젝트, #김다미, #호시, #몬스타엑스, #블랙핑크, #스트레이 키즈, #BTS

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

하퍼스 바자의 최신소식